中国天眼:巡天遥看一千河

2019-10-16齐千里

齐千里

中国人要建造自己的天文望远镜,是中国科学院1958年正式提出的。这年,毛泽东写下“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”的诗句。这视透苍穹、境界比星空还辽阔的豪迈诗句,毛泽东破例作注,致信早年同学周世钊,指出:“坐地日行八万里……是有数据的。地球直径约一万二千五百公里,以圆周率三点一四一六乘之,得约四万公里,即八万华里。这是地球的自转(即一天时间)里程。坐火车、轮船、汽车,要付代价,叫做旅行。坐地球,不付代价(即不买车票),日行八万里,问人这是旅行么,答曰不是,我一动也没有动。真是岂有此理!囿于习俗,迷信未除。完全的日常生活,许多人却以为怪。巡天,即谓我们这个太阳系(地球在内)每日每时都在银河系里穿来穿去。银河一河也,河则无限,‘一千言其多而已。我们人类只是‘巡在一条河中,看则可以无数。”在这里,诗人驰骋无限胸怀,放飞无穷想象,把神奇瑰丽的景象,极其严谨地落实在科学运算上。这是党中央发出“向科学进军”的号召后,毛泽东向全国人民做的一次强有力的科普知识推广。2016年,中国天文科学家设计建造的“神器”开启了,穿越光年,视通万里,再次证明了毛泽东神奇浪漫的诗句是如此科学缜密,诗句中的瑰丽景致又如此具体可触,是完全的日常生活,更是天人合一与现实高度契合的描述。它就是——中国天眼!

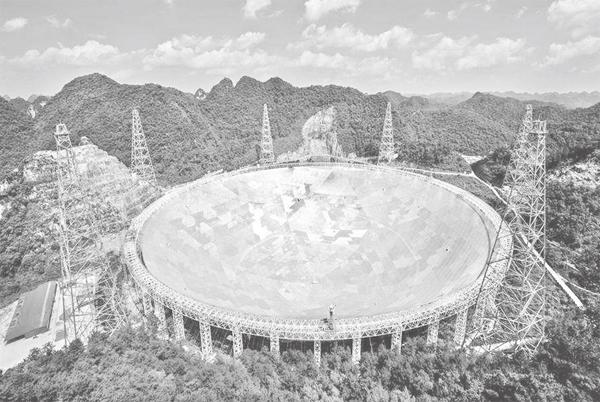

中国天眼

中国天眼——镌刻在世界天文史上的新高度

中国天眼直径500米,具有自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜(FAST),纹丝不动地坐落在贵州的大山中,方圆5000米为“静默区”,屏蔽一切干扰,凝神注目望天外,接收着来自宇宙深处的电磁波,日月之行若出其中,星汉灿烂若出其里,九重天外九重天,银河系外多少河……其情形正是“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”。建造它的原因在于,观测天文与观测光学照片一样,清晰度根源在于分辨率,而要提高望远镜分辨率,需从两方面努力:一是降低观测频段光子的波长(等价于增强能量),二是增加望远镜的有效口径。FAST恰为以上两方面做出贡献。以南仁东为首的中国科学家和工程技术人员在建造它时,提出3项自主创新:利用贵州天然的喀斯特洼坑作为台址;洼坑内铺设数千块单元镜面组成500米口径球冠状主动反射面;采用轻型索拖动装置和并联机器人,实现望远镜接收机的高精度定位。在工程建设过程中,南仁东团队克服诸多施工困难,突破一系列技术难题,按工期高质量完成了建设任务,并产生了多项技术创新成果,推动了技术进步与产业升级。全新的设计思路,加之得天独厚的台址优势,FAST突破望远镜的百米工程极限,开创了建造巨型射电望远镜的新模式,将在未来10至20年保持世界设备的领先地位。FAST的落成启用,对中国在科学前沿实现重大原创突破、加快创新驱动发展具有重要意义。经过两年的紧张调试,FAST已经实现跟踪、漂移扫描、运动扫描等多种观测模式。截至2018年9月,已发现59颗优质的脉冲星候选体,其中有44颗已被确认为新发现的脉冲星。

南仁东

这个世界上最伟大的科学装置,不仅体现在庞大的外形和诸多领先的参数上,更凝聚了以南仁东为代表的一代中国科学家热爱祖国、勇攀科学高峰的赤子之心。

南仁东,中国科学院国家天文台FAST项目总工程师、首席科学家,主要从事射电天体物理与射电天文技术与方法相关领域研究。1993年,在国际无线电科学联盟大会上,在全球电波环境不斷恶化的形势下,各国的科学家都祈盼着能尽早建造新一代射电望远镜。时任国家天文台副台长的南仁东从来就不缺乏敢为天下先的勇气及只争朝夕的紧迫感和强烈使命感。经过初期勘探,FAST选址工作启动,从1994年4月开始,南仁东及其团队带着300多幅卫星遥感图,跋涉在中国西南的大山里,在贵州喀斯特地带先后走遍了1000多个洼地,对比了上百个窝凼。有一天,他从平塘县克度镇爬两个多小时山路来到一处大窝凼,纵目远眺,四周青山环抱,在这方偏僻世界里终于找到心仪之地。他站在窝凼中央,兴奋地说:“这里好圆!”从此,这里就成为FAST的家。

历经千辛万苦,2007年,南仁东主持的FAST作为“十一五”重大科学装置被国家批准立项;2008年,国家批复FAST的可行性研究报告;2009年,中科院和贵州省人民政府联合批复FAST项目初步设计及概算;2011年下达开工令,先后有150多家国内企业相继投入到FAST建设中。

南仁东(中)与工程技术人员检查施工进程

南仁东主编科学目标,指导各项关键技术的研究及其模型试验,组织实施“射电波段的前沿天体物理课题及FAST早期科学研究”;确立FAST实现世界首个漂移扫描多科学目标同时巡天的原创科学策略;提出调试阶段全波段监测蟹状星云脉冲星的优先观测计划等,进行了一系列工程实施和科研活动。他是个一丝不苟的完美主义者,参与到FAST设计的每个环节中。核心技术遭遇封锁、关键技术无先例可循、关键材料急需攻关……然而,这一切都没能挡住他们矢志不渝的探索步伐。2014年,FAST反射面面板即将吊装,年届花甲的南仁东亲自上阵,进行“小飞人”载人试验。从提出想法到项目落成的23年时间里,他带领老中青三代科技工作者克服难以想象的困难,实现了由跟踪模仿到集成创新的跨越。2016年9月,FAST落成启用前,他已罹患重病并在手术中伤及声带,但毅然坚持带病工作,从北京飞赴贵州,亲眼见证了中国天眼工程的落成。9月25日,500米口径球面射电望远镜正式启用,立即接收到来自宇宙深处的电磁波。

时代造就了南仁东,南仁东仿佛为中国天眼而生。当中国天眼的目光穿过银河系的时候,2017年9月15日,南仁东永远地闭上了双眼,享年72岁。共和国永远铭记着南仁东的名字。2018年10月15日,经国际天文学联合会小天体命名委员会批准,国家天文台将1998年9月25日发现的国际永久编号“79694”的小行星正式命名为“南仁东星”。同年12月18日,庆祝改革开放40周年大会在人民大会堂举行,100名“改革先锋”称号获得者在大会上受到党和国家的表彰,南仁东名列其中。《感动中国》 献给南仁东的颁奖词是:“一个人的梦想能有多大?大到可以直抵苍穹。一个人的梦想能有多久?久到能够穿越一生。23年,8000多个日日夜夜,500米口径球面射电望远镜首席科学家、总工程师南仁东心无旁骛,为崇山峻岭间的中国‘天眼燃尽生命,在世界天文史上镌刻下新的高度。”

纵目星空——视通万里的探索之路

“当我们仰望上苍的时候,我们的天性经常会发问这样3个问题:我们是谁?我们从哪里来?地球之外有没有其他的文明社会?”在建造中国天眼前,南仁东曾做客中央电视台讲过这样一段话。深邃的宇宙有着无穷的魅力,人类对于星空的敬畏和好奇是与生俱来的天性。中华民族是一个勤劳智慧勇敢的民族,也是最富于畅想的民族,从射日、追日、补天、奔月的创世纪传说,到历代仁人志士天问、问天的命题文章,从来就不缺乏探索星空的作为。

1953年毛泽东在紫金山天文台视察

向科学进军,大力发展现代天文科学事业,是从新中国成立后开始的,70年来我们走过一条充满艰辛而成就辉煌的道路,历经许多脱胎换骨的蜕变。新中国成立伊始,百废待兴,党和国家领导人就十分关心支持中国天文事业的发展,中国天文界奋起追赶世界先进水平。1949年11月中国科学院成立,即组建起天文研究所,领导和推动着中国天文学事业的大发展。1953年2月23日,毛泽东视察中国科学院紫金山天文台时特意提出要看看这里收藏研究的如皋陨石。那是1952年4月1日在江苏如皋县境内陨落的一块陨石,主要矿物质是橄榄石和辉石及少量铁纹石,重5.5公斤。他仔细端详着陨石意味深长地说:这个陨石是唯物主义很好的证明,世界的真正统一性是在它的物质性。并作出重要指示:天文台要造更大的望远镜,要让天文仪器为人民服务。

新中国的天文学事业的大发展,也是抓两头带中间,即:在紧盯世界科学发展前沿、瞄准尖端科技的研制与运用而奋起追赶的同时,大力进行全民科学普及运动,夯实基础,培养人才。抓两头的关系,就是在普及的基础上進行提高,在提高的指导下进行普及,由此全面带动相关基础设施的建造与人才队伍的培养。

北京天文馆的宣传车

那是一个激情燃烧的火红年代。1957年9月29日,中国第一座天文馆——北京天文馆正式开馆。它与中国的天文台不同,也与外国的天象馆不同,它是一个全新的具有中国气派的科学普及机构,旨在向人民大众宣传以天文学为主的自然科学知识,在青少年中培养更多的天文爱好者,提高公众的科学素质。这一天,出席开馆仪式的中国科学院首任院长郭沫若为天文馆的大型壁画《太阳的火焰》 ,挥毫写下:

太阳,宇宙发展的形象,新中国发展的形象,科学事业发展的形象,热火冲天,能量无穷,光芒万丈!

70年来,中国天文学研究与建设,为服务国家航天、探月事业、通讯卫星导航系统等做出了重要贡献,在国家重大工程和应用领域发挥了不可替代的作用,与我们的生活息息相关。如今,中国天眼与中国天宫、中国悟空、中国墨子等一批相继问世的重大科技成就,是新时代中国大力实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的丰硕成果。这些成果是国家创新体系的中坚力量和创新平台,属于战略科技力量,决定着国家发展水平的基础,是一个国家创新力以及核心竞争力的主要表征,是国之重器。我们有理由为此自豪!

更上层楼——实现对银河系的“星口普查”

一滴水能折射七彩阳光,一部天文望远镜的建造史最能见证中国天文学事业的发展历程。

工欲善其事,必先利其器。设计建造自己的天文望远镜,是中国天文工作者多少年的梦想。天文望远镜属于一种大型、精密的光机系统工程,依凭当时新中国科技工业水平是十分艰难的。新中国的科技工作者敢想敢做,1958年高标准地提出自主建造一架2.16米口径望远镜的宏伟计划,当年即获得国家批准。因陋就简,大胆探索,他们从零开始,先从建造60厘米的小型望远镜做前期试验,以积累经验。检验望远镜威力和天文学研究水平的标志之一,就是寻找超新星。当时,世界上最先进的大望远镜想要发现一颗新超星尚且不易,但是,中国的天文学家使用自己建造的60厘米望远镜,创新寻找方法,在很短时间里就找到40多颗超新星,取得了许多开创性成果。至今,60厘米的望远镜仍在国内外广泛使用着,为天文学研究积累工程技术经验、培养人才等发挥着作用。

历尽艰辛31年,中华人民共和国成立40周年前夕,中国科学家终于自主建成具有世界先进水平的2.16米口径的光学望远镜。这种望远镜的建成,不仅使我国天文学家可以观测天体图像,而且可以用不同波长的光分辨出天体光谱。从中可以知道天体中每种元素的含量,天体运动的速度、温度、重力、磁场等,甚至可以知道天体的年龄。2.16米口径望远镜产生了一大批有代表性的成果,特别是超新星光谱的观测使它声名大振。最近,2.16米口径望远镜又有了新的发现,国际天文学家团队利用世界各地的望远镜共同观测到一颗65年内已爆炸过6次的超新星,中国的2.16米口径望远镜为此贡献了其光谱序列中最早的两条光谱。

欲穷千里目,更上一层楼。为了提高观测效率和质量,中国天文学家在2.16米口径望远镜的基础上,开始设计建造一个专门用于拍摄光谱的望远镜——光学望远镜(LAMOST)。这是一项国家重大科技基础设施的建设。此项工程于1997年立项,2008年建成,国家天文台以元代天文学家郭守敬的名字为其命名。

郭守敬望远镜是我国目前最大的光学望远镜,其有效口径达到4米。由我国科学家自主设计建造,具有全部自主知识产权。它的建造实现了多个世界之最:结构设计特殊,兼具大口径和大视场两个优点;光纤数量之最,焦面上安装了4000根可以自由移动的光纤,即一次能拍摄近4000个天体的光谱;焦面自动化程度最高,4000根光纤全部是自动驱动到位的;世界上同口径望远镜视场宽度只能做到2度多,而郭守敬望远镜达到了5度。值得一提的是,大口径望远镜的核心技术之一是镜面拼接和镜面变形的主动光学技术,就是每块子平面都要变形,然后还要拼接在一起,圆满地拼接成一个波浪形的反射镜。郭守敬望远镜将镜面拼接和镜面变形的主动光学技术推向了世界前沿,至今还是世界上光谱获取效率最高的望远镜。在最初运行的两年半时间里,它获取的光谱数量就已超过世界上其他望远镜拍摄所有光谱数量的总和。截至2018年6月一期观测结束,它总共获取了超过900万条光谱,这个数字还将会随着已开始的二期观测而以惊人的速度继续增加。利用它获得的庞大的光谱数量,天文学家们得以对银河系进行“星口普查”,为银河系重新画像。

郭守敬望远镜

最近,该望远镜观测到上万颗来自宇宙早期的贫金属星,它们如同宇宙的“化石”一样记录了宇宙早期的演化信息;观测到了一批超高速星,其速度快到甚至可以摆脱银河系的引力;发现了锂含量高的巨星,其锂含量是同类恒星的3000倍以上,堪称宇宙最大充电宝。

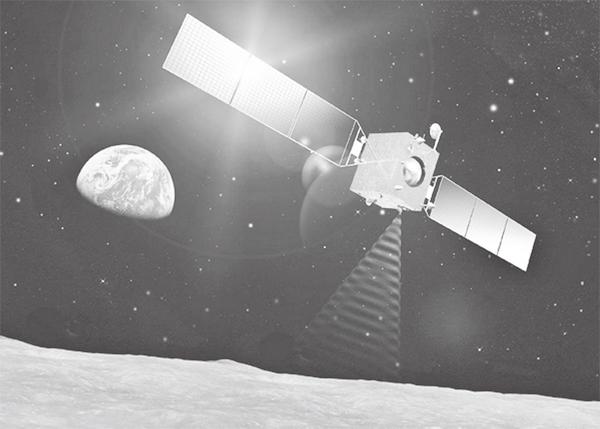

中国的天文望远镜的发展见证着综合国力的提升,继中国天眼建成后,中国第一颗X射线天文卫星“慧眼”于2017年成功发射,并于2018年初正式投入使用。它可以接收来自黑洞、中子星等致密天体所发射的高能天体辐射,并以此来研究这些神秘天体的性质。在光学方面,中国正与世界多个国家的顶级研究机构开展深度合作。如中国与多国正在协作建造一架30米口径的光学望远镜TMT,将会是新一代的极端巨大望远镜,预计它的图像清晰度甚至比位于太空的哈勃望远镜都要高10倍。

星河璀璨——映射出几代天文人的接续奋斗

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。改革开放40年来,我国天文学事业迎来又一个大发展的黄金时代,一座又一座的天文台站和国家重点实验室在全国各地建立,并取得丰硕的研究成果,建造出一系列国之利器,牢牢地占据国际先进水平的一席之地。其成果井喷式迸发背后蕴藏了多少年的激情燃烧,积蓄了几代人的艰辛奋斗!

开创眾多第一的新中国首任紫金山天文台台长张钰哲(1902-1986),福建闽侯人,1926年毕业于美国芝加哥大学天文学系,1929年获该校天文学博士学位。1950年5月20日,他被政务院任命为中国科学院紫金山天文台台长,后历任中国天文学会理事长、名誉理事长等。1928年,他发现了第1125号小行星并将其命名为“中华星”,开创了中国人命名小行星的先河;1941年,他在中国境内组织拍摄出首张日全食照片;他首次提出从研究哈雷彗星的回归,解决了“武王伐纣”究竟发生在哪年的历史悬案等;1953年,针对当年春节出现的日偏食现象,首次利用广播进行了全国性天文科普宣传;1954年,他开创性地开展了小行星轨道测定、摄动计算和改进轨道方向的计算研究工作;1957年,他发表中国首篇论述人造卫星轨道的论文,应用天体力学基础理论对人造卫星轨道问题作了开创性研究;1965年,他率领有关人员参加中国首颗人造卫星的轨道设计和方案论证工作,为其成功发射做出了贡献;1980年,年近八旬的张钰哲前往青海高原,登上海拔4800米的昆仑山口,为中国后来建立在格尔木的首座毫米波射电望远镜观测台选址。任职30多年间,拍摄和领导拍摄到7000多次小行星和彗星的精确位置,发现了800多颗小行星和3颗命名为“紫金山”的新彗星。世界同行对他的成就极为重视和尊崇。1978年,《国际小行星通报》 宣布:为纪念张钰哲在天文学上的杰出贡献,哈佛大学天文台将1976年10月23日发现的一颗小行星,命名为“张”,编号为第2051号。中国天文学的最高奖——张钰哲奖,也是以他的名字命名。

天文卫星“慧眼”模拟图

普及大众天文知识的第一人陈遵妫(1901-1991),福建福州人。1926年毕业于日本东京高等师范学校数学系,同年回国,曾先后参加过南京紫金山天文台和昆明凤凰山天文台的筹建工作。1955年春,在上海中国科学院华东分院徐家汇观象台工作的他收到中国科学院副院长竺可桢、吴有训的联名信,邀他到北京筹建一所天文学科普与研究相结合的自然博物馆。这是一项党和国家领导人高度重视、社会各界大力支持、人民群众热切企盼的建设工程。从事30年天文学研究的他接受筹建任务后,一心想要打造一个超越西方的天象馆,为此,他极力主张用天文馆这个名字,反复阐明:我们要举办展览、科学讲座、组织各种观测活动和课题研究等,如此众多的天文知识普及工作内容,假天馆、天象馆是难以涵盖的。何况各项工作开展后,我们还要向天文专科学校发展,可以培养出更多的天文人才。我国幅员辽阔,一座天文馆是绝对不够的,将来要在其它大中城市多建一些,在全国形成网络……有人问:“‘天文馆怎么译成英语呢?”他坚定地说:“咱们先干起来,干好了,让他们作为中国的外来语再翻译过去吧!”1982年,他加入了中国共产党,实现了他平生的宿愿。他表示,在有生之年,一定以一个真正的共产党员标准要求自己,争取为祖国建设事业多做点贡献。1989年底,他撰写出版了170多万字四卷本《中国天文学史》 ,成为祖国文化宝库的珍贵资料。更重要的是,历史证明了他当年的办馆方针是正确的,目前全国已有大小天文馆或天象厅上百个,他设想中的天文馆网络正在变成现实,各级天文馆不断致力于提升公民科学素养,关注青少年创新实践能力培养,已经成为天文科普传播、宇宙科学体验、科学文化交流和社会创新实践的中心。

我国首颗X射线天文卫星“慧眼”成功发射

中国国家天文台的奠基者程茂兰(1905-1978),河北博野人。天体物理学家,中国近代实测天体物理学奠基人。1926年留法学习,获得法国国家数学科学博士学位,在法国里昂和上普罗旺斯天文台工作。1957年7月回国任北京天文台筹备处主任,1977年任北京天文台(后改为国家天文台)台长。他毕生从事实测天体物理研究,证明和发现了许多新谱线及其变化规律。在恒星的照相红外分光光度研究猎户座气体星云的光谱研究、夜天光谱研究中取得重要成果,发展了用照相分光光度确定大气中臭氧层厚度的方法。主持北京天台光学观测基地的选址和兴隆观测站的建设,促成了2.16米望远镜的研制工作,提出并促成北京大学天体物理专业的设置,为北京天文台和全国天文学培养了一批优秀的骨干人才。

人类想要观察更多的星球和更深邃的宇宙,必须借助天文望远镜,而天文望远镜只有安放在合适的观测位置才能发挥它的效用。选择一个合适的观测位置绝非易事,它必须是人迹罕至(避开光污染)、晴夜数多(有更多的观测时间)、大气宁静(拍摄图像质量更好),还能避开各种灾害的地方。

中国众多的天文台中,每个天文台又有众多的观测站,若问哪个观测站最具大众亲和力,几十年来,非国家天文台的兴隆观测站莫属。它位于河北省兴隆县连营寨,海拔900米,每年吸引着上万人来这里仰望星空,探究宇宙。

选定这扇天设地造的视窗,是与老八路肖光甲分不开的。肖光甲(1913-1979),河北博野人。1937年投笔从戎参加革命,1938年加入中国共产党,曾在晋察冀边区和延安工作,历任八路军冀中军区政治部警卫队队长、平鲁县公安局长、公安部八局办公室主任等职。1958年4月调任北京天文台(后为国家天文台)筹备处办公室主任、党领导小组组长。他当年投笔从戎为救国,如今弃武从文为兴国,宗旨如一,初心不变,使命在肩。万事开头难,天文台观测站的选址工作,只能用“筚路蓝缕,以启山林”8个字形容。战争年代打游击,他熟悉晋察冀边区的山山水水,然而,如今要为望远镜找到一个合适的家却极为不易。选址过程正值国家三年经济困难,工作生活条件极差,他身先士卒,吃苦在前,率领科研人员,不畏寒暑,背包拄杖,披星戴月,风餐露宿,奔波于荒山僻野,一山越过一山拦,这山观察那山检测。这只是选址工作的一个环节,接着,他带领科研人员乘坐飞机进行航测,在燕山山脉逐行扫描海拔位置合适的地点。接着,又要用脚步丈量着山脊线、谷底线,进行实地勘察。肖光甲与程茂兰、张钰哲等天文工作者经过7年的艰辛努力,1965年,终于在河北省兴隆县境内雾灵山南麓的连营寨,找到一个适合现代光学天体物理观测要求的台址。经过半個多世纪的建设,国家天文台兴隆观测基地已经成为亚洲大陆规模最大的光学天文观测基地,10个现代化的天文圆顶矗立于郁郁葱葱的山脊之上,基地拥有9台不同的天文望远镜,被誉为九大“慧眼”。

“每个优秀的人,都有一段沉默的时光。那段时光,是付出了很多的努力,却得不到结果的日子,我们把它叫做扎根。”成就一项宏大的事业又何尝不是如此。天文学是研究星空的,新中国的天文学在“沉默的时光”里,就有这样一大批仰望星空而又脚踏实地“扎根”的人。他们是民族的脊梁,同样是永不泯灭的明星。一代又一代接续奋斗的中国天文学家汇成一条星河,照亮了攀登科学高峰的征程。

(责编 王燕萍)