“拓而为大”—从笔墨角度看明末“三株树”大字行草的书写变异

2019-10-16国腾飞

◇ 国腾飞

“拓而为大”是明代末期书法创作的一种现象。虽然大字书法古已有之,但是大字的书写,一直被看作一种较为特殊的书写情景。秦汉时期有“署书”,汉刘熙有载:“书文书检日署,署予也题所予者官号也。”〔1〕开始时,署书是文书规范中题官号的专用书体,后来又为“官署”题匾,作为一种将文书中的小字写大的书写字体,属于书写中的少数场景而出现。后来羊欣记载钟繇书法说:

钟有三体,一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也;三曰行狎书,相闻者也。三法皆世人所善。〔2〕

这里提出了一种叫“铭石书”的大字写法,包括其所记载后汉师宜官:

能为大字方一丈……《耿球碑》是师宜官书,甚自矜重。或空至酒家,先书其壁,观者云集,酒因大售,俟其饮足,削书而退。〔3〕

其中的《耿球碑》也应在铭石书之列,无论是从材料还是用途都是较为少见的书写情况,还有记载师宜官“书壁”这样的大字书写,侯开嘉先生考证其大字超过两米见方,也是非常少见的情景,故而产生了“观者云集,酒因大售”的现象。宋代苏、黄、米对于大字虽然有一定论述,如苏轼“大字难于结密而无间,小字难于宽缉而有余”〔4〕,但仅仅是对于由署书发展而来的“榜书”所发的言论,这一点在黄庭坚后来的论述中可见端倪:

东坡先生云:“大字难于结密而无间,小字难于宽缉而有余。”如《东方朔画像赞》《乐毅论》《兰亭禊事诗叙》。先秦古器,科斗文字,结密而无间,如焦山崩崖《瘗鹤铭》、永州磨崖《中兴颂》、李斯峄山刻秦始皇及二世皇帝诏。〔5〕

加之米芾“凡大字要如小字,小字要如大字”〔6〕的论调,其重心都偏重于结构的探讨,无论从其作品还是言论中,都没有见到有关于大字书写时笔法方面的突破。

明以前是从形的方面强调“大”(包含特别巨大的字),这种“大”甚至是一种只能在特殊情况、特殊场景下完成的“大”。如果单独拿出来作为一种书体探讨,确实有一定意义,但并未使“大字”进入一种常见的书写或创作状态,缺乏普遍性意义。这种情况在明代发生了改变,虽然大字创作的兴盛并不用来应付日常书写,但由于书写材料的多样化,以及建筑发展带来了充裕的悬挂空间,使得文人墨客或者达官显贵对大幅书法有了必要的需求。传统意义上较小尺幅的作品,很难满足或者适应如此巨大的尺寸,所以大尺幅的需求自然推动了多字数大字创作的发展(有别于榜书、署书等字数较少的字体)。

另一个值得关注的原因,就是明代中后期以来,文人崇尚个性解放,反对陈陈相因,在艺术创作上尤为如此。以往那种文人化的书写行为已经很难满足这种心态上的变化。只有在大字尤其是行草书的创作中,他们才能找到自我,释放自我。所以渐渐地表现出一种“喜大”的情怀。那么,是不是把原有小字书写的笔法直接放大就可以进行大字创作了呢?这显然是不可行的,明中期吴门书派的书家已经有了很多尝试,但没有实质上的突破。如果只是在“形”上求大,以往那种笔笔中锋的小字笔法就很难跟上大字长线条的挥洒,而且在书写的过程中,线条也难以避免直愣、简单、呆板的效果。所以,要真正突破大字行草书的创作,最根本的问题是解决笔法的问题。

明代丰坊有言:

图1

图2

图5

行书大者,唐以前极少,右数家(指右军、大令、王慈、王志、颜鲁公、柳公权)皆有规矩可法。米元章过于豪放,古意渐泯。王黄华(王庭筠)、张圣之遂为恶札之祖,元赵子昂、鲜于枢、夒子山等、乃有可观。〔7〕

丰坊谈到唐以前行书大字很少,而从宋开始到元代诸家,各有得失。他一语道破大字行草书的笔法奥妙:

书横卷小幅,宜守规矩,必法二王。书悬轴大幅,则尚雄逸,旭、素、彦修雄逸之尤者也。〔8〕

他认为普通日常书写的小字,也就是横卷、信札等,应该取法“二王”,但将书写放大化的时候,应当追求“雄逸”。这句话强调了放大书写与小字书写的不同,即大字行草的笔画并不仅仅是将小字放大而已。

一、“遒媚浑深”的黄道周

黄道周在其书论当中,对书法的论述主要围绕着笔法、笔意展开:

书字自以遒媚为宗,加之浑深,不坠佻靡,便足上流矣。卫夫人称右军书亦云“洞精笔势,遒媚逼人”而已。虞褚而下,逞奇露艳,笔意偏往,屡见蹊径,颜柳继之,援戈舞锥,千笔一意,以此以还,略不堪观,才姿不逮乃诋前人,以为软美,可叹也。宋时不尚右军,今人大轻松雪,俱为淫遁,未得言诠。〔9〕

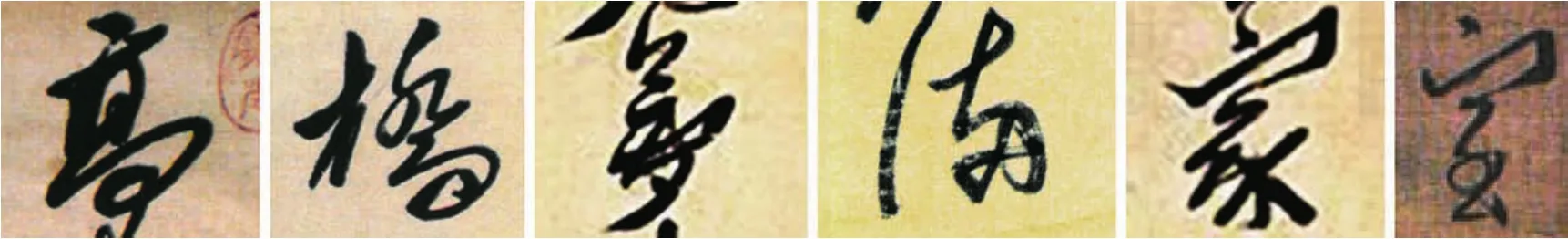

黄道周认为褚虞而下,也即唐代以来,用笔的发展开始走向偏侧轻薄,这种趋势导致后世书者,对于用笔的理解开始趋同,出现“千笔一意”的现象。他批评“宋时不尚右军,今人大轻松雪”,认为这些书家不受重视并不是古人水平不足,而是后世人自身水平不够,无法理解古人精妙。他对待笔法的观念是从古法出发,来解决当下的书写问题。他在书写中也坚持了“书字自以遒媚为宗,加之浑深,不坠佻靡”的用笔法则。起笔时,如果笔的状态比较正常(图1),他往往中锋直接落笔,有时落笔方向与书写方向不同,可以通过捻管转指或者转腕、转肘等方法将毛笔调整到中锋行笔的状态。这样入笔能够给笔画带来一种妩媚而不轻滑的效果。但有时落笔前的毛笔不是最佳状态,比如墨量不多或者刚做完一系列动作,毛笔的形态没有回到初始状态,这时黄道周会选择侧入笔,将毛笔回弹至中锋然后继续行笔。如“人”和“无”用此法(图2)。不过这种情况在黄的作品当中出现较少,这样处理的目的,一方面通过动作将毛笔调整到较为原始的状态,或者是为了克服生涩难用的书写材料以便继续行笔;另一方面是在字中增添部分纤细、灵动的笔画,与大多数浑厚的笔画形成良好的协调作用。从“黄道”二字写法的差异性也能看出端倪。图2中间的“黄道”,无论起笔转笔都是中锋处理,而右边“黄道”中侧参半,方圆兼施。

图3

图4

图6

在行笔上,黄道周开辟了属于自己的书写节奏。在笔挺墨丰的状态下,他常快速而爽利地行笔(图3),如“倦”字的人字旁中两笔和“宁”字宝盖头的长横,入笔略慢,将毛笔调整到行笔状态后,速度较快地匀力写过,干净而饱满。在比较空灵的部位书写长画时,为了避免笔画平滑空洞,书写时往往分段进行,一方面增加“曲”的意味,在分段节点上对毛笔有所调整,能够避免笔画软弱且便于发力。如“洒”“凤”左边一笔。“蛇”字最长一笔,黄道周进行了三段调整,让线条有了四个行笔方向,提高了丰富性和力度。为了增加单笔曲折意味,黄道周会刻意增加许多行笔动作,以增加其复杂性,如“人”的捺和“开”的第一横,用点按拖笔的方式来完成,用微妙的提按技巧,耐人寻味又不花哨。转折映带时,黄道周以平动为主,即由大臂带动,少用指腕,基本没有提按的动作(图4),如“高”“桥”中的转笔,由于平动,粗细轻重基本没有变化,节奏也比较均匀。因为大字是站立书写,便于大小臂同时挥动。黄道周在字中增加了许多大臂小臂动作,他的横画上斜较多,就形成了“硬折”的现象。如“梦”“满”“家”“室”字。“硬折”现象一般出现在较大转折的笔画中,先是由大臂带动笔行到右上端,然后小臂向内收将笔以很小的角度折回来,由于角度转换太大,中间动作牵扯到中侧锋的转换,所以折下来的部分都比横的部分粗一些。这种较为“生硬”的方法,黄道周处理得很融洽,反而凸显了其奇崛的书风。强烈的连属关系使黄道周书法面貌延绵流长,他有时多用圆转(图5左),为了能使笔锋在连续书写的过程当中保持中锋,需要不断用手腕扭动毛笔,书写出来的笔画有连绵圆润的效果。还有时多用方折如(图5右),在连续不断折笔的过程当中,笔锋几乎是180度一前一后地调整,每一次调整不但调节了笔锋的方向,也给了毛笔充分的发力点,所以书写出来的笔画比较扎实,入纸程度和墨色都较深。这种方折笔更能体现生拙老辣的味道。

黄道周在笔法上主要以“古雅”“奇崛”来解决大字行草书的创作问题,一方面他有一颗崇尚古朴的心,能够突破“二王”新体的笼罩,去探寻比“二王”更早、更原始的笔法,还原对古法的理解,从而一改后世草书“佻靡”的流弊;另一方面能够将更复杂的毛笔运动融入书写,合理使用臂、腕、指的各种动作,既能避免单一而空洞的书写,又凸显出奇崛的字势来符合个人心性。

二、“超逸灵秀”的倪元璐

清代吴德旋在其《初月楼论书随笔》中对倪元璐如此评价:“明人中学鲁公者,无过倪文正。”〔10〕清代康有为在其《广艺舟双楫》中对倪元璐评价:“明人无不能行书,倪鸿宝新理异态尤多,乃至海刚峰之强项,其笔法奇矫亦可观。若董香光虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭,若遇大将,整军厉武,壁垒摩天,雄旗变色者,必裹足不敢下山矣。”〔11〕吴德旋首先肯定了倪元璐对颜真卿厚实劲健笔意的传承,至于对传统的投入和理解更不必多言。康有为对倪元璐的评价核心在“新理异态”,这不只是关于字结构的评述,还包括用笔方面。劲峭、欹侧之势的形成,与用笔是分不开的。

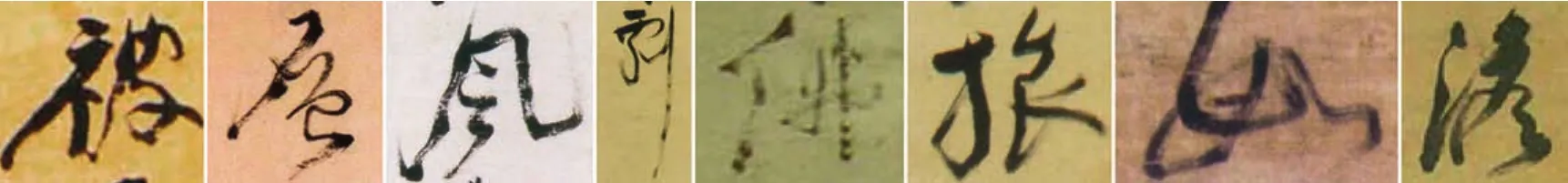

纵观倪元璐的大字行草书作品,不难发现他惯用的是笔毫较小的毛笔,这就意味着他的用笔没有黄道周那样轻松活泼,也因笔不能存蓄太多的墨量而无法出现王铎那种墨渍漫漶的效果。倪元璐的主要基调是沉着稳重,这也是小毛笔书写的应有方式。毛笔小的情况下,如果书写轻盈,就会落入纤弱的俗态。从起笔来看,侧锋入笔时的速度都比较慢,待笔与墨完全吃住纸之后,再缓慢加快速度行笔(图6)。“重阳”“无过”“桥”字的横画,都处在起笔时笔毫含墨较多的状态,落笔之后并不是轻盈带过,而是先停留,微微调整笔锋,待调整充分后再行笔。因动作较慢,也不拖沓,所以几乎没有笔锋露出,即便落笔时锋尖外露,也会因速度慢导致的渗化效果将其藏住。另一种情况是书写过程中,毛笔含墨量已不多,不能产生渗化含蓄的效果,且毛笔的状态需要调整,这时就会有侧入的动作,动作的幅度就会大一些,笔锋会明显露出,如“作”的第一撇就非常明显。待重新蘸墨之后书写,又会出现前文描述的沉着特征,如“作”的右半部。倪元璐在书写时的常见起笔方式主要以中锋顺势直入,有一定速度和节奏,但仍然沉着而不轻佻,如“山”的起笔、“则”第一笔。

图7

图8

图9

图10

倪元璐在行笔过程中有独创性,在“拓而为大”上独树一帜,清代秦祖永曾评价倪元璐:“元璐书法灵秀神妙,行草尤极超逸。”〔12〕对于倪元璐的行草书,秦祖永的评价集中在“灵秀”二字,因其跳宕腾挪的笔法带来的空灵秀润之感(图7)。“被”字三撇,并不像“二王”小字一般将笔平铺均匀地写下,而是跳宕而下。这与黄道周的方式不同,倪元璐在小臂向下移动的过程当中,加入了手腕的震动,使得线条出现了丰富的形态,流畅不做作。这种震动的动作频率高,速度不快,如果过快,也会流于轻佻,所以将这种沉着与跳宕巧妙处理者,倪元璐当属先驱。再如“层”字和“风”字,由于书写时笔中墨量已不多,所以跳宕的动作清晰可见。倪在拖笔书写中不是小幅度的使用提按,而是幅度极大,且能控制到位。“剩”字最后竖画拖得很长,此时笔中墨汁基本耗尽,索性放慢速度,一段一段地跳动向下,不断地逼出笔根中仅有的余墨。“佛”字更是如此,自书写伊始笔毫就已无墨,他以跳宕的笔法,表现了全程干渴的线条味道,空灵至极。“旅”中曲线较多,如偏旁“方”第二笔没有一刷而下,而是分成多个小段落完成,所谓“积直为曲”者,也就是一条曲线实际由多个短直线组成,这种处理方式与黄道周非常相似。“如”字完全由弧线组成,按照“二王”一路的写法,本应在几个转折点调整好笔锋,婉转连贯地写完,而倪元璐没有按照常态“踩点”,他依据自己的动作节奏,手腕跳动地完成了第二笔长弧线。当然,跳宕的动作在过于激烈时也许会过火,如“澹”字一撇下来的时候笔跳过了,然后也没有修补,直接从原地继续上行,形成错位的效果。这样的细节在古代书作中经常被保留下来,尽管不完美,但能够把当时的状态表达出来,增加了作品所承载的信息量。倪元璐由于用毫较短,字形没有黄道周与王铎的大,但之所以能在“正直”气息中又蕴含着丰富变化的笔势,得益于其独特的用笔方式。这种处理方式也与其刚正不阿的性格有关,既喜作直线,又恰当地解决了直线容易空洞单调的问题。他能够深入古人,得传统神髓,又不摩其形,所谓“一笔不肯学古人”,而且用笔常常出其不意,慢慢形成了一种多刚劲、少柔美的自家法度。

三、“鼓宕峻密”的王铎

康有为曾言:“元康里子山、明王觉斯,笔鼓宕而势峻密,真元、明之后劲。”〔13〕将王铎归为明之后劲,应当是言符其实的。尤其是用“鼓宕”来形容王铎大字行草书的用笔,可谓恰到好处。一个“鼓”字有两方面的理解:一方面为高起、突出的意思,也即评价其用笔圆润厚重,有古拙意味,符合古法;另一方面是振作、催动之意,这是评价其书写节奏变化大,有一种鼓舞、振奋的意味,与“宕”字相合,在其作品当中显现出来,也符合其作书示人的表现。与倪元璐相反,王铎使用的毛笔普遍偏大,用笔的变化幅度非常剧烈,这需要毛笔能够蓄含较多的墨水,另外毛笔约为稍劲挺的兼毫笔。其作品给人感觉书写时并不吃力,当是使用有一定弹性的毛笔。有了这样的工具支持,他可以尽情地掺杂各种笔法,如戗笔、搓笔等。正因如此,王铎对于起笔的形状并不关心,因为他并不是“因形赋笔”,而是“因笔留形”,也就是书写时,并不是先在大脑中有一个起笔形状,然后考虑如何下笔,而是先想如何下笔,至于一笔下去能构成什么笔形,并不是他最关注的(图8)。“既生”二字几乎相当于一笔书,王铎在书写的时候,既不想明显地作一笔书,又要尽量减少起笔的次数。“闻遍”二字中,几乎所有的起笔都是藏锋逆入的,留下的笔触都是圆笔,不见笔锋,但留下了笔画的“鼓胀感”。“节过”二字用笔较轻,基本是笔尖部分完成,笔笔不同,落笔形态与方向各有变化。“到处”二字是王铎最轻盈的一种写法,几乎只用锋颖来完成。有时为了造势,也欲显露笔形,但王铎并不使用顿挫去强化起笔,而是按照笔势需要的方向先大胆落笔,然后通过微微的提笔来将毛笔转换到行笔的方向。如“予年”二字。有时这种提按也会过火,如“夜”字第一横落笔过重之后,为了能够顺利向右行笔,索性将笔直接提起来,到了末尾又另起一笔;“书”字第二横也落笔过重,行笔时大幅度地把笔提起来,形成鲜明的粗细变化,而且保证了行笔质量。

王铎的行笔很大程度上汲取了米芾的智慧,如米芾在其法帖中曾经记录了自己对于笔法的体会:

学书贵用腕,谓把笔轻,自然手心虚。振迅天真,出于意外。所以古人书各各不同;若一一相似,则书奴也。其次要得笔,谓骨筋皮肉,脂泽风神皆全,犹如一佳士也。三字三画异,故作异;重轻不同,出于天真,自然异。又书非可使毫,使毫行墨而已,其浑然天成如薄丝也。又得笔则虽细如棍发,亦圆;不得笔虽粗如椽;亦扁。此虽心得,亦可学;入学之理,在先写壁,作字必悬手,锋抵壁,久之必自得趣也。〔14〕

学习书法贵在用笔,米芾认为指实掌虚的“虚”在于握笔的状态要放松。不求“一一相似”的实质就是不要“因形赋笔”,首先要懂用笔之理,在此基础上,只要写得自然,定能浑然天成。王铎正是以此理运笔的。由于他选用略大的毛笔,握笔较为轻盈,能够很灵活地拨镫与摇摆,所以手指放松的时候,手腕愈加灵活。王铎丰富的指腕技巧,也是继承古法的。清代朱履贞在《书学捷要》中对于这种拨镫法有详细描述:

书有“拨镫法”。镫,古“灯”字,拨镫者,聚大指食指中指撮管,杪若执镫,挑而拨镫,即双钩法也。双钩者,食指、中指尖钩笔向下;大指拓住;名指、小指屈而虚悬,帮附中指,不得著笔;则虎口开,掌自虚,指自实矣。此谓双钩。依此学书,则圆转劲利,挥运自如。……盖书法精劲圆活,全在三指之尖。然三指尖最难结实,更难活动,尤须臂、腕、指三者功夫齐到,方能成书。〔15〕

“圆转劲利,挥运自如”正是王铎用笔的鲜明特点(图9)。“何”字出现了转折处的“断链”,打破了转折处要浑厚有力的惯性审美,并不是王铎刻意为之,而是其书写的跳跃节奏造成的。不难判断,这个字书写时手的位置几乎没有移动,也就是手臂没有动作,而连续几个转折都是以手腕原地转动来完成的,所以距中心位置比较远的两个转折点就比较细,甚至笔断意连。手腕灵活跳动地书写,不能将笔铺得太开,也不能按得太重,因为一旦笔毫铺开,就只能按照一个方向行笔才能保证笔画质量,而一旦改变方向,就会出现偏锋而显得轻佻纤薄。笔铺开以后,摩擦力相对增大,不论从力量上还是从墨量上都不允许写很长的笔画。这种情况,只适合利用锋颖的部分书写,可以很容易地延展,利于大字书写。如“杨柳”二字,在写单字时几乎定住一个点,用手腕摇摆书写,每到转折处略慢下来等笔锋走到末端时再迅速折返拨回。“上作”行笔原理与上述相同,但属于强调纵向的一种,弱化横向笔画。“海浓”二字刚好相反,王铎弱化了竖向书写,主要强调横向。“海”的“母”部将竖向笔画倾斜度加大,仍用手腕左右摆动稍加变化的动作来完成。“浓”字右半部分,竖画、撇画也是用手腕横向摆动的技法完成。连续类似方向的摆动,强化手腕动作,无论是从字的形态上,还是从动势上,都呈现出一种新气象,是王铎的一项突破。王铎另外一类行笔方式是手臂与手腕同时运动的情况下,更多使用手腕左右摇摆或跳宕震颤的方式,这与倪元璐基本是相反的。如“飘摇”二字竖画都是大臂带动来完成的,其余笔画是手腕横向微微震颤摆动书写,笔尖方向并非与行笔完全一致,略带侧势,尤其是两个连续较长的撇画。“奈何”中“何”字的一横动作略大一点,中间险些要断掉一般,从视觉上仿佛增加了笔画数量,增加了字形态的丰富性。这些用笔的方法在王铎的大字行书当中经常混用,如“佛龛”二字中的“佛”与“合”的部分还是以左右的摆动腾挪为主,只有一长竖是刷笔而下,到了底下“龙”的部分,马上又转换到手腕灵活转动的状态。“舷方”二字中“舟”的部分是手腕上下摆动完成的,“玄”的部分是手腕左右摆动完成的,接下来的“方”又突然重按下去分三个段落跳动地写出粗壮的一横。

王铎不但深谙“二王”一脉的平铺笔法,也洞悉各种古文字法。他并非一味地堆积笔法,或者说炫技,也不是“大杂烩”,而是根据材料和书写内容的特点,分解古法并提炼出的能够“拓而为大”的核心营养,汇成新法,长时间书写之后,形成自己一套书写体系。他弱化用笔起讫的形状刻画,强化行笔过程当中的动作,使空中的动作能暗含在纸平面上。王铎这种以用笔为中心的“因笔留形”的书写思维,为后世碑学一派对碑刻书法的书写理解提供了非常有价值的参考。

王铎的大字行书还有一大亮点就是他的涨墨法(如图10)。王铎在创作作品时是胸有成竹的,当他有意识想压住阵脚时,将毛笔蘸饱墨液,在纸上轻轻书写,有时墨液过多,甚至毛笔都未必接触到纸面就已流下(有时书童等辅助书写的人没有将纸端平,墨液随着倾斜的角度流下来)。留在纸上的墨液会很自然地随着书写材料的纤维不规则渗化,形成奇石般的古拙形态。在作品中不仅将笔画变粗,而且使得很多笔画自然地并在一起,形成了较大面积的块面,与其他纤细的笔画形成强烈对比,这为大立轴作品在较远距离的欣赏提供了强劲的冲击力。

随着明末社会环境、书法用具、书法审美视角与审美对象的变化,书法的生态环境因之巨变。明末“三株树”在笔法、墨法上的全新探索,是他们对书写环境变化的一种回应。我们既看到了“三株树”于细节上采用了各不相同的技巧与表现手法,也看到了三人的“共性”,即他们非常接近的整体观念和创作思想,可以将其看作明末大字行草书创作的缩影。