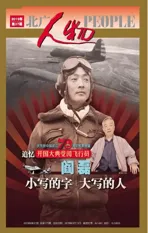

刘道玉 没有时间驻足回望(上)

2019-10-16

刘道玉是著名教育家、化学家、社会活动家。上世纪80 年代,他曾担任过武汉大学校长,是当时中国最年轻的大学校长,而他在1981 年被任命为武大校长时,职称仅为讲师……

蓄力

“以后我可能不会再接受采访了,因为我已经是一个高龄和高残的人了。”8 月8 日,采访结束时,86 岁的刘道玉在他在武汉大学的家中,对记者说。

1977 年8 月,武大化学系副教授查全性在与时任教育部高教司司长刘道玉商量后,在由邓小平亲自主持的全国教育与科学座谈会上,慷慨陈词,建议恢复统一高考。小平同志当场决定:“看准了的,不能等。”是年冬,因“文革”而停滞了10 年的中国高考,终于恢复了。

8 月上旬,在刘道玉家楼下的公告栏里,贴出了两张讣告。其中一张便是查全性的。当年的同路人如今已有不少已经离开了。我向刘道玉转达了武大原新闻系主任,今年也已经81 岁了的吴高福的慰问,他听了,喃喃地说道:“原来他搬去北京十多年啦,难怪我好多年没有见到他了。”

在采访前的沟通中,他说:“我不喜欢老生常谈,希望你能拟定一个新鲜的主题,到时候,我们就围绕着它来谈,也免得浪费时间。”

采访中,已经86 岁的刘道玉,在说到当下教育领域中存在的一些弊病时,仍激动得声音发颤。因患有书写痉挛症,他的右手一握笔就会抖得不行。所以十年前,他就已经改用左手写字了。

刘道玉还说因为他现在视力已经很不好了,所以大部头的书就都不看了。他管这叫“蓄力”。蓄力者,积蓄力量也。“现在对于我来说,已经没有什么比保护好我的视力更重要的了,因为我还要留着这点视力,看我最想看的书,写我认为最重要的文章。为此,我现在生活得极有规律,每天除了走路,早晚还自己给自己做按摩外,正经用于读书写字的时间,一般都不会超过五个小时。”但刘道玉仍秉承着“来者不拒”的信条,认为接待学生和热心教育的人,是他不可推卸的责任。他有一个记事本,专供来访者记下名字和联系方式。他想记住每个人的名字,说不定哪一天还有再见面的机会。

赵林是1977 年高考考入武大的学生,硕士毕业后,一直在武大哲学学院任教至今,在他看来,刘道玉对整个武大的塑造不仅是教学质量上的,更是在精神层面塑造了一代人:“整个学校管理层也有一种宽容的态度。这种宽松的学术氛围,是刘校长奠定的。”

拓荒

1981 年,48 岁的刘道玉被中央任命为武汉大学校长。“要我当校长,一个小小的讲师?”刘道玉坦言,他当时是怀着一颗十分忐忑的心,接受这一任命的。

当时,武大作为一个老牌的全国重点高校,已下滑到全国重点高校末端的水平。在上任伊始的座谈会上,他立下了“卧薪尝胆,十年雪耻”的誓言。随后,他又登门拜访了一些学校过去的领导人、学术泰斗和各个年龄段的教师,其中也包括一些过去曾反对过他的人。武大落后的原因,被找到了,总结下来主要是三点:一、极“左”路线的干扰和破坏;学术研究上“述而不作”的保守思想;用人上的宗派主义。同时,学校也没有一个强有力的科研支持系统。

上世纪80 年代,教育同中国的其他领域一样,百废待兴。自80 年代初开始,高等教育领域全面开启各项改革,包括人事制度、校长责任制、对外学术交流、领导体制、少年班、学校后勤社会化等等。

武大在1951 年院系调整后,只剩下文、史、哲、经、外、图和数、理、化、生等10 个系。上世纪50 年代初,中国高等教育沿用“苏联模式”,国内的多科综合大学被分解成了文理小综合大学和单科学院。80 年代教育界讨论的一大热点是,大学应该培养“专才”还是“通才”?更重要的是,大学培养出来的新一代应该是什么样子的?

在刘道玉的回忆里,粉碎“四人帮”后,尽管许多教育学家、科学家呼吁实施“通才教育”,但是由于实行了半个世纪之久的“专才教育”根深蒂固,教育部最终也未能下决心改革这种教学制度。但另一方面,刘道玉上任的1981 年,教育部建立了研究生学位制度,科研自此正式成为了大学课程的一部分。将研究活动引进大学,也被学者们视为当时中国高教脱苏的一个信号。

刘道玉在接任武大校长后,即设计了文、法、理、信、技、管的办学模式,陆续对武大的专业进行合并、新建和重建,先是恢复了法律系,接着又新建了新闻系、法语系、日语系、德语系、金融系、会计系、出版发行系、统计学系、空间物理学系、信息科学与技术系、病毒学系、建筑系、环境科学系等,使武大成为了一个新型的多学科综合大学。

原武大新闻系主任吴高福至今还记得,1983 年7 月15 日,刘道玉把时任武大中文系讲师的他叫到办公室,托他筹办新闻学系。在此后的建系过程中,吴高福亦感受到了刘校长最初交代的两件事非常高屋建瓴:一是要有学科思维,二是要在教师队伍建设中,避免教师学科背景过于单一和“四世同堂”局面。

创建新系就像是在拓荒。第一届新闻系的学生要实习时,找不到北京的中央级媒体。这届学生眼界开阔、思维活跃,却因为是首届,在社会上无人知晓,吴高福感到这届学生有可能被埋没,就去找刘校长想办法。刘道玉问了学生们的情况,就说:“你跟我一起去北京。”他们来到北京以后,就一家一家媒体登门拜访,《人民日报》、新华社,还有广电有关部门……介绍自己的学生,希望对方能让他们来实习。

“刘校长总是把办学的事当作最紧要的事,一切为了学生,那时,我们都觉得校长太可怜了,他实在太忙了。”吴高福回忆说,开新闻摄影课需要设备,而当时武大没钱,到后来又是刘校长帮忙解决的。吴高福一直强调自己在武大的改革中,只是个小角色,办学遇到困难,他的办法就是去找刘校长,“校长从未推诿,什么问题找他,都会给你解决。”

新闻系只是武大新建系中的一个。那时期,校内各级工作人员、老师和学生,遇到无法解决的事就会直接找校长,许多人在刘道玉回家的路上堵他,从家到办公室的十几分钟,他往往要走一个小时。1985 年,作家祖慰在长篇报道文学《刘道玉晶核》中写了这样一个细节:当时的校宣传部长晚上去刘道玉家中汇报工作,发现自己是到访的第16 批后,就“啊”了一声,便告辞了。 (未完待续)