地方书写与文化表达:民国《夏河县志》的编纂与边政

2019-10-15王志通

王志通

文本可以记载历史和描绘情境,也可以表达政治主张和社会认知。地方志是集合地方知识的综合性知识文本,记载历史与现实,全面反映地域社会的静态和动态概况,为地方行政提供借鉴,亦成为地方文化表达的重要场域。近年来,学界通过方志文本去挖掘生成文本的过程、文本背后富蕴的意义的研究成果逐渐增多①汤敏:《论文化自觉与地方志编纂》,《中国地方志》2014年第11期;谢宏维:《文本与权力:清至民国时期江西万载地方志分析》,《史学月刊》2008年第9期;李晓方:《县志编纂与地方社会:明清<瑞金县志>研究》,中国社会科学出版社2015年;王东杰:《国中的“异乡”:近代四川的文化、社会与地方认同》,北京师范大学出版社2016年等。,但多集中于内地的方志文本,对边疆地区的民国方志关注较少。②吉正芬、韩连启:《西藏地区方志研究综述》,《西藏大学学报》2015年第2期;赵心愚:《民国时期中甸县志中的民族资料及其记载特点》,《西南民族大学学报》2015年第2期;张新民:《地方性知识的文本世界——贵州地方志修纂源流考论》,《贵州民族研究》2007年第2期;马大正:《新疆地方志与新疆乡土志稿》,《中国边疆史地研究》1989年第6期;王明珂:《英雄祖先与弟兄民族:根基历史的文本与情境》,北京:中华书局2009年,第137—142、225—229页等。民国时期,位处汉藏边界的夏河县纂修有三部县志。其中,张其昀于1935年编成夏河县首部方志,其后夏河县长李永瑞和甘籍学者朱允明③朱允明(1906—1960年),甘肃会宁人,著名气象学家,1934年任兰州水文站站长,1942年任国立西北农学院副教授。各修一部。这三部县志在编纂者身份、体例和内容等方面互存差异,带有方志从旧到新转型的印痕,具有王明珂所言的边缘文本④边缘文本指那些不合文类典范的书写或口述文本,如不合方志文类的方志。王明珂:《边缘文本与边缘研究》,《文汇报》2016年5月13日,第T12版。(Border Text)之性质,加之位处“边疆”的夏河县是南京国民政府新设县份,地理、政治和文化上的边缘性亦十分突出。本文通过对三种方志的梳理和比较,寻找它们在新旧方志转型中出现的歧异与边缘性,探寻它们背后凸显的地域、时代和边政方面的文化表达及内在张力。

一、编修《夏河县志》的机缘

方志是一种地方性文本,“它内容丰富,包罗万象,蕴藏着大量自然和社会方面的各类资料”,能充分反映地方的古今综合情况,“为真切了解国情、乡情、民情提供了极为丰富的第一手资料”①戴鞍钢、谢宝耿:《历史学研究视野的拓展——戴鞍钢教授访谈》,《学术月刊》2000年第12期。,堪谓“一个地方的百科全书”②黄苇、巴兆祥等著:《方志学》,复旦大学出版社1993年,第15页。薛虹更认为“它是记述一定地域内历史和现实、自然和社会的综合性著作”。薛虹:《中国方志学概论》,黑龙江人民出版社1984年,第2页。。方志作为地方百科全书式的资料汇编和文化宝库的地位,古今文人皆有所识。如顾颉刚在《中国地方志综录》序言中说:“纪地理则有沿革、疆域、面积、分野,纪政治则有建置、职官、兵备、大事记,纪经济则有户口、田赋、物产、关税,纪社会则有风俗、方言、寺观、祥异,纪文献则有人物、艺文、金石、古迹。”③朱士嘉:《中国地方志综录》,商务印书馆1935年,顾颉刚序。无论富繁瘠僻,还是朝代更迭,各地省府州县皆有修志,载录地方知识。

1928年,新成立的南京国民政府行政院通令各省,要求各级行政区一律纂修地方志。次年12月,内政部颁布《修志事例纲要》,详细规定了志书编纂的机构设置、纲目、编修方法、文字表述等。1930年1月,内政部咨文各省,要求各市、县加紧编修地方志。随着各地方斟酌损益,《纲要》成为当时大多数地方编纂志书的准绳。④黄苇、巴兆祥等著:《方志学》,复旦大学出版社1993年,第237—238页。甘肃省积极响应,当地文化名流张维等于1936年纂成《甘肃通志稿》,共分17纲97目,130卷120册,为省内一件文化盛事。该志以1928年甘、宁、青分省各立为限,附地图120幅。1927年新成立的夏河县,未被纳入通志稿中,甚为遗憾。不过,由著名方志学家、历史地理学家张其昀先生1935年编成的《夏河县志》,或可弥补其中缺憾。

夏河作为荒僻边县,汉文化十分落后,当地尚难有堪任纂修执笔之人。恰逢任职国防设计委员会的张其昀率西北调查团人文地理分团实地考察,驻留拉卜楞时,应蒙藏委员会藏族委员格桑泽仁、拉卜楞保安司令部黄正清和丁明德之请,主持纂修夏河县的第一部地方志。⑤张其昀:《拉卜楞专号序》,《地理教育》1936年第1卷第6期,第3—4页。张不负众望,于1935年修成《甘肃省夏河县志略》(下文简称“张编县志”),全文约15000字,刊行在由其主编的《方志》月刊(《地理杂志》更名而来)第九卷第三四合期上。⑥张其昀:《甘肃省夏河县志略》,《方志》1936年第9卷第3—4期,第141—159页。

实际上,该方志乃张其昀“新方志”思想的初步实践。故认识该方志,需从张其昀的方志学思想入手。张其昀,字晓峰,浙江鄞县人。他于1923年从南京高等师范学校毕业后,进入上海商务印书馆工作,负责编辑中学地理教科书,成绩斐然。1927年入职国立中央大学地理系,开创人文地理学。他学术生涯的主要精力集中于地理学和历史学,方志学亦是其关注的重点。1932年,他在《人地学论丛》中将具有“纯粹的科学精神做基础”的区域地理性文本视为“新方志”。⑦张其昀:《人地学论丛》第1集,钟山书局1932年,第181页。同年,他在《方志》月刊卷首语中提出:新的方志学研究内容包含分析和综合两部分,分析包括天时(温度、雨量、风力等)、地利(地形、地质、水利等)与人和(生产、生活、生趣等);综合则分为乡土志、区域志和一统志。⑧张其昀:《<方志月刊>卷头语》,《方志》1932年第5卷第3期,第1页。可见,他所倡导的“新方志”,在内容和研究取向上明显与传统方志存有差异。1935年,他编纂的《甘肃省夏河县志略》,是其“新方志”理论的初步实践。1948年他主持编纂的《遵义新志》则是其理论成熟后的作品,被台湾学界视为区域地理学的典范。⑨何沛东:《试论张其昀主编<遵义新志>之性质》,《中国地方志》2016年第3期。

此外,参与编修《甘肃省夏河县略志》的还有三位中央大学毕业生任美锷、林文英和李玉林。实地考察是近代区域地理学的研究方法之一,他们将其引入方志编纂中。张其昀认为,“方志学之研究必自游历入手,其考察地理现象也,当规定其地域,叙述其形状,区别其种类,明其限度,辨其嫌微,探其因果,然后撰为游记,复利用摄影以示其真相,利用地图以观其大较”。①张其昀:《近二十年来中国地理学之进步(四)》,《地理学报》1936年第3卷第2期,第399页。著名历史地理学家史念海后来亦有同论,认为:“纂修方志固然应以文献记载为主,但应辅以实地考察”,只有亲临其境的实地考察,“具体了解其间的变化和演变,才能使方志的记载翔实生色”。②史念海、曹尔琴:《论方志的纂修与实地考察》,《方志刍议》,浙江人民出版社1986年,第102、106页。可见,实地考察不仅让纂修者获得更多的空间地理感知,还可搜集相关文献和口述资料,眼见耳闻所得与文献所记相得益彰,可减少舛错讹误,对方志编纂十分重要。是故,张其昀等在拉卜楞地区进行实地考察,搜集了大量的资料,林文英完成了《甘肃拉卜楞附近之地文》,任美锷和李玉林合著《拉卜楞寺院之建筑》等。③王俊英主编:《甘南史料丛编(拉卜楞部分)》,甘南州印刷厂印,1992年,第25—35、55—60页。这都为修成夏河县志提供了丰富的知识支撑。

1942年1月,夏河县行政会议提议编修汉藏文并行的《夏河县志》。次年4月,县志编纂委员会成立,第五世嘉木样呼图克图为主任委员,黄正清、夏河县长李永瑞为副主任委员。④甘肃省夏河县志编纂委员会:《夏河县志》,甘肃文化出版社1999年,第69—70页。1944年5月,国民政府内政部颁布《地方志纂修方法》,规定县志每十五年纂修一次。1946年10月,国民政府重新公布《地方志书纂修方法》,规定未置通志馆的县改设县文献委员会,负责搜集地方文献,同时公布的《市县文献委员会组织规程》予其以具体化。⑤仓修良:《方志学通论》,华东师范大学出版社2014年,第316页。边僻之县夏河虽未成立通志馆,但《夏河县略志》就是应此编纂的。⑥王俊英:《清代以来甘南各县县志探微》,《甘南文史资料》第8辑,1991年,第104页。方志纂修的负责人一般是谙熟地方掌故的行政长官,《夏河县略志》就是由县长李永瑞纂修的。李编《夏河县略志》(下文简称“李编县志”)内容详备,但目前仅见残卷,只有“县政概况”部分完整保存下来。整理者认为该残卷成书于1943年,实为错误。据志中内容“永瑞工作边区,十有八载,出长夏河亦已六年”之语可知,该志最早定于1948年春。⑦李永瑞于1942年3月代理夏河县长,以六年计,至少应为1948年3月。参见王俊英主编:《甘南史料丛编(拉卜楞部分)》,甘南州印刷厂印,1992年,第269页。甘籍学者朱允明于1945年编成的《甘肃省夏河县志略》(下文简称“朱编县志”)为自发成志,并非应对上级行政命令的产物。朱编县志内容较简,篇幅较短,全文发表在《西北通讯》上。⑧朱允明:《甘肃省夏河县志略》,《西北通讯》1948年第2卷第11期,第17—18页。

可知,民国《夏河县志》主要有张其昀修《甘肃省夏河县志略》、李永瑞纂《夏河县略志》和朱允明编《甘肃省夏河县志略》三种。它们皆有“略志”“志略”等名,属于尚简型志书。自1966年始,台湾成文出版社开始编辑“中国方志丛书”,以华中、华北、华南、西部、塞北、东北和台湾七大地域分类。张编县志被收录于“华北地方”,编为第346号。该版据民国手抄本影印,全一册,于1970年出版面世。不过,该版命名为《甘肃省夏河县志》,省去了“略”字。1992年,甘南州志编辑部查阅大量档案、史籍,采访和调查口碑资料等,搜集到以上三种版本的夏河县志。他们未“随意改动原文”,只是“标点、校勘、注释”,统一编入《甘南史料丛编(拉卜楞部分)》中。⑨王俊英主编:《甘南史料丛编(拉卜楞部分)》,甘南州印刷厂印,1992年,前言。比较遗憾的是,他们并未影印,将竖排繁体字改为横排简体字,舍弃了原文所附图片等。

二、转型的印痕:几种《夏河县志》的边缘性

中国编修方志的历史悠久,宋元为定型时期,明清为繁盛时期,大量典范的传统方志成于明清。近代西学东渐,尤其是西方科学知识体系的传入,国人开始用“方志”来统称地方性文本。随着学科体系明晰,地理学者研究的区域地理学与方志学者研究的方志学逐渐分野,“方志”作为一种特殊的书籍或著作被重新定义。所以,民国时期是传统方志向现代方志转型的关键时期。以上三种方志成书于20世纪三四十年代,由不同身份者编纂而成,受不同方志学思想的影响而新旧杂陈,尽显时代转型的印痕,可谓边缘文本。

首先,三种夏河县志对传统方志体例的继承各有不同。方志学家对传统方志的体例加以总结,认为一部结构完整的典范方志应包括序、目录、凡例、图片、大事记、概述、正文、附录跋等部分,具体编排要遵循先后、轻重、主次和习惯等原则。其中正文又分疆域、山川、建置、田赋、职官、建设、古迹、艺文等门类。张编县志共分十卷,包括地位、地形、水系、气候、生物、民族、农业、林业、畜牧、矿产、商业、交通、政治、宗教和历史十五部分。①手抄本中地位和地形合为卷一、水系和气候合为卷二、生物和民族合为卷三、农业和林业合为卷四、畜牧和矿产合为卷五、商业和交通合为卷六,外加附录几本有关夏河县的参考书。《史地社会论文摘要月刊》对全文的摘要亦基本循此分类。参见张其昀:《甘肃省夏河县志略》,《史地社会论文摘要月刊》1936年第2卷第12期,第27—28页。所用体例明显突破了传统方志体例,表明新兴科学的传入深刻影响了该方志的编纂内容。如该志中的“水系”“生物”“矿产”等门类,皆为近代学科的产物。传统的典范方志“地理”类包括地理环境和地理现象,“大凡本地建置沿革、疆域、位置、四至八到、城池、山川、河流、湖泊、海道、关隘、险要、市镇、坊巷等无不涉及”。②黄苇编著:《方志学》,复旦大学出版社1993年,第268页。张编县志则将其分为“地位”“地形”“水系”“气候”“生物”“历史”等六部分。传统的典范方志都设“经济”类内容,张编县志则详分“农业”“林业”“畜牧”“矿产”“商业”“交通”等篇目。可见,张编县志是对张其昀《县志拟目》中主张从天时、地利、人和的立论出发编写方志,但又并非完全按照《县志拟目》主张,而是稍有变化。③陆振岳:《方志学研究》,齐鲁书社2013年,第186—187页。所见李编县志残卷,笔者无法断其体例。朱编县志分沿革、疆域、地形、山川、城市、乡镇、物产、工业、人口、田赋、教育、交通、供销和名迹十四部分。其中沿革、疆域、地形、城市、乡镇、物产、人口、田赋和名迹等皆沿用传统方志的体例,表述方式亦多承旧。

其次,三种夏河县志与传统方志的具体内容各有差异。传统的典范方志内容十分丰富,“举凡舆图、疆域、山川、名胜、建置、职官、赋税、物产、乡里、风俗、人物、方技、金石、艺文、灾异无不汇于一编”。④张国淦:《中国古方志考》叙例,中华书局1962年,第2页。李编县志仅见“(十四)县政概况”,所载内容反映了夏河设治后的各项行政事务,包括民政、财政、建设、教育、粮政、社会、合作、计政和军法九部分。具体内容的排序中杂糅了“子丑寅卯”等序号,残留了传统方志的印痕。教育类是传统方志中必不可少的内容,详载县学、书院、义学、私塾等机构。张编县志一一漏载;朱编县志有教育类,略加介绍;而李编县志将其编入“度政”,详细记录境内中小学、师范和社会教育等各类机构。传统方志无不包括有关社会生活的丰富内容,明显带着各自地方特色和乡土气息,详实反映了民俗风情、生活习惯、衣食住行、宗教信仰和婚丧嫁娶等。仅有张编县志“民族”“宗教”中稍有提及。自然灾害种类繁多,传统方志对其种类、持续时间、程度、损失状况、波及面积等都有记载,而三种夏河县志毫无记录。传统方志记载当地达官显贵、孝子烈妇、乡贤俊杰等名人几为定例。录选人物的标准各有不同,但那些影响地方社会发展进程的重要人物必不可少。拉卜楞寺历辈嘉木样活佛、黄河南蒙古亲王及大德高僧众多,数不胜数。张其昀编夏河县志缺乏记载,连他几年后主编的《遵义新志》亦未收录人物等内容。⑤参见王永太:《张其昀与<遵义新志>》,《中国地方志》2005年第2期。传统方志主要记载本地人物,外来名人多被载入“流寓”“寓贤”和“外徙”等门类中。近代夏河是内地人游历考察的重点区域之一,张其昀、马鹤天、九世班禅喇嘛、顾颉刚等众多名人皆有驻留,可三种夏河县志都毫无记录。

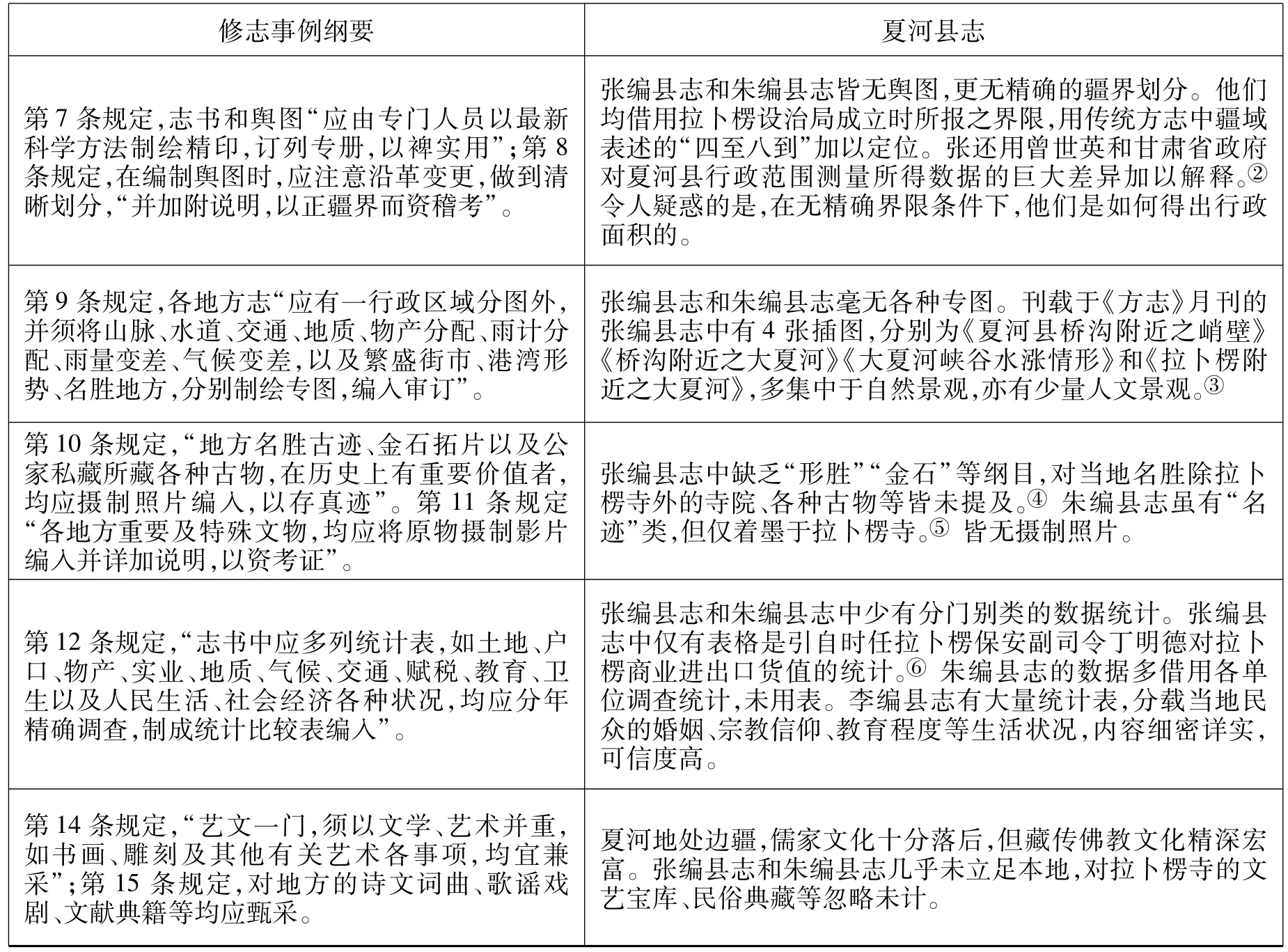

最后,三种夏河县志与民国政府颁发的官方修志“典范”的差别深浅不一。1929年,内政部颁布《修志事例纲要》22条,规定了标准方志应涵括的细致内容。①下文所引纲要内容,皆转引自张志纯:《国民党甘肃省政府附发内政部<修志事例概要>的指令》,《档案》1987年第2期,第32—33页。笔者将它们加以对比,可知彼此差异。

三种夏河县志与《修志事例纲要》比较表

可见,几种夏河县志既不符合传统典范的方志文类,又与官方修志的“典范”存有不等之差别,反映出时代转型的新旧杂糅。总之,同一地域不同年份的方志记载内容广狭不等,体例简繁各异,门类多寡不同,都体现其综合性和广泛性,包含有丰富多样的地方知识。它们挈名索实,分门别类地将自然和人文的知识连贯化与结构化,将零散性和芜杂性的地方经验和知识统合起来,描绘出了一幅幅清晰的地方社会图景。它们详略有别,带有方志转型的印痕或深或浅,但都是对地方进行书写和表达的边缘文本。

三、方志的地域、时代与边政表达

方志是文人写成的地方知识文本。地方人士邀请“外人”修志和本地人修志都充分体现了地方社会的想法和决定,带有一种地方自我书写的意愿。张其昀应邀修志,夏河概貌呈现于“外来者”笔下,地方被“他者”书写。无论本地人还是外地人来书写,三种夏河县志的字里行间都流溢了人们对地域、时代和边政的文化表达。

(一)地域表达

方志具有鲜明的地域性特征,以特定的地域为记载界限。地域成为方志的重要归宿,地域独特性充分体现在方志文本之中,所以“显示地方的地域性成为地方志编纂的重要动因”①何沛东:《近代区域地理学被中译为“方志学”现象的探析》,《中国科技史杂志》2016年第1期。。每一部方志呈现的既是文本环境,又是地域环境,所以全面反映地域空间的自然和人文状况的方志文本自然构成了一种地域性知识的合集,具有地方性意义的文化表达。

依傍于地方行政区划书写而成的方志文本中,编纂者需用文字表达出地方的特殊性和具体性。夏河位居汉藏边界,属典型的边疆地区,故几种方志注意凸显其边疆特性。首先,夏河是少数民族聚居之地,多民族特性浓郁。张编县志专辟一部分记述当地的民族构成、人口数量、服饰、风俗习惯等:夏河主要有藏、回、汉人,县城的多民族杂处十分鲜明,“藏民占百分之四十五,回民占百分之三十六(其中汉回占八成,撒拉尔回占二成),汉民占百分之十九。此外各小镇尚有少数汉回,惟无确实统计,大约不过千人”。寺僧有2600多人,绝大多数为藏民,间有汉人。其余藏民“依照其与汉民距离之远近,同化程度之深浅”,被分为半藏、近藏和远藏三种。半藏即“半番”,“向化内附,为日已久,与汉人踪迹甚密,混有汉人血统,居川口,成农村,生活习惯浸染华风”;近藏又称“熟番”,“近城市、通汉语,半耕半牧,渐成熟地,居土屋,有力者亦居板屋,高楼暖炕,仓储充盈,惟服饰仍存藏俗”;远藏俗称“生番”,系“纯粹游牧族,不通汉语,不受影响,插帐迁移,不知庄稼”。②张其昀编:《甘肃省夏河县志》(民国手抄本影印),台湾成文出版有限公司1970年,第37—41页。不过,张编县志漏载了当地的蒙古族。李式金调查认为,夏河有一万多蒙古族人,占全县人数近20%,。③李式金:《拉卜楞之民族》,《边政公论》1947年第6卷第1期,第43页。其次,夏河有多种宗教,如藏传佛教、伊斯兰教、基督教等。张编县志中专辟“宗教”类,但全部笔墨都集中于藏传佛教拉卜楞寺,记录了该寺的地位、建筑、组织体系、历史、重要人物和经典等,对其他寺院和宗教一概忽略。④张其昀编:《甘肃省夏河县志》(民国手抄本影印),台湾成文出版有限公司1970年,第87—103页。李编县志中载有按乡镇分教别的人口宗教统计表,其中信仰佛教的人数最多,伊斯兰教和道教次之,无信仰基督教和天主教者。⑤李永瑞:《夏河县略志》(残卷),王俊英主编:《甘南史料丛编(拉卜楞部分)》,甘南州印刷厂印1992年,第230—231页。多民族多宗教是边疆地区的重要特性,方志中对它们的大量表述充分宣扬了夏河位于边疆的地域属性。

著名方志学家仓修良认为,方志载有一定的人文和自然地理内容,也会载录具有地方史性质的丰富多彩的内容。⑥仓修良:《方志学通论》,华东师范大学出版社2014年,第5页。方志既会反映地理环境和人文风情,也会爬梳地域历史变迁的梗概等,既带有代代相传的连续性,又带有鲜明的区域性和地方特色。张编县志和朱编县志都追溯了夏河及周边地区的历史源流,自秦汉至民国。张编县志在追溯远古历史时,将大量笔墨停留于附近的河洮岷地区,流露出“越境而书”之嫌。县志本应将记述的空间限定在本地区的行政范围内,也应注意从小地方和大社会的角度记录那些发生在周边的大事和大势,反映当地与外界的直接或间接联系。所以,张编县志和朱编县志都记载了黄河南蒙古亲王的概况,当地与平津、山陕、川康和青藏之间的商贸关系等。总之,这些笔墨都立足于本地,从本地出发,帮助人们了解本地概况,认识夏河地处汉藏边界、被历代中央政府视为“西陲门户”的重要地位。夏河被嵌入“文化的边疆”和“政治的边疆”的场域、关系网络和历史连续性之中,以致读者可轻而易举地识别出这三种方志文本的地域表达。

与清代地方文本相比,三种县志对夏河地域加以具体化表达。与清代对夏河辖地表达的《循化厅志》《安多政教史》相比,夏河县志是附丽于新设行政区划夏河县的行政管辖地域而生成的,对地域的框定更明确。《循化厅志》和《安多政教史》的文本书写的地域范围更广,后设的夏河县辖地仅是远离国家政治权力中心的循化厅或安多藏区的一小部分。与《拉卜楞寺志》相比,县志更集中于行政范围,反映了地方社会的整体概貌。因简短之故,县志对宗教和寺院内容的涵括较显狭窄。阿莽班智达以个人之力修成寺志的时间为嘉庆五年(1800年),当时的拉卜楞寺尚未达及“格鲁派六大宗主寺之一”的地位,寺院规模、僧侣人数、影响区域皆不及民国时期。19世纪初拉卜楞寺的影响范围不及夏河县辖地,且宗教管辖之地与后来的行政辖地并不重合。

夏河县志通过文字书写和空间表达建构出了具象化“地域”。人们可在边疆地域文化的背景下轻易感知和思考“地域”,“地域”从模糊抽象逐渐变得清晰具体,增强了“地域”的位置感和空间感。由此,地方志的书写成为构建自然和人文地理环境的重要知识性文本,承载了“地域”丰富多彩的内容,融山川、民族、宗教、经济等为一体,在阅读者头脑中搭筑起具有时空感的多维模型。

(二)时代表达

方志以位置为开端,承载的自然和人文状况全面呈现一个地方社会的整体面貌,具有历史性和现实性。三种县志记述地理空间,凸显历史场景,具有鲜明的时代性。从时间阶序上说,三种夏河县志基本都有响应国民政府和甘肃省政府统一修志的历史背景,是反映地方社会应对中央政令的产物。彼此在时间上的接续表达出了时间的流动。

县志的具体内容厚今薄古,充分反映民国时期夏河社会概况,凸显了民国时代特性。县志都会统合古今,呈现区域历史的延续性,保证所记事务的完整性。但三种夏河县志尽量保持整体的详今略古,同时在某些内容上保持古今并重,有些内容则是有今无古。张编县志全篇充斥着当时的调查数据,如任承宪《拉卜楞之农业》中的农户、田亩调查,张元彬《拉卜楞之畜牧》中各类牲畜数量和价格的统计,以及丁明德《拉卜楞之商务》中对进出口货物种类和价值的梳理。①任承宪:《拉卜楞之农业》;张元彬:《拉卜楞之畜牧》;丁明德:《拉卜楞之商务》,《地理杂志》1936年第9卷第3—4期,第194—200、208—215、216—219页;李编县志对官方统计报告、地方行政文件等大量摘录。其中,各项人口统计表、自治捐税征收表和各年度县财政收支表,县府制定的天然林保护办法、修筑公路的征工奖惩办法等,都与当时官方档案记载基本一致,保留了当时夏河县政状况。当然,李永瑞在行文表述时多凸显其县长任内推行政令的努力与取得的政绩,动辄永瑞如何如何,让这部县志打上了“政绩簿”和“自画像”的烙印。

特定词汇和用语是反映方志文本时代特性的重要文字。张编县志在“地位”中先从历史维度将夏河定位为“西陲门户”或“边外之地”,其后赓述它于清代归属循化厅,最后萃聚于民国。如“民国十五年始成立设治局,十七年改设县府”,1928年拉卜楞番兵司令部成立,1933年改称拉卜楞保安司令部,第五世嘉木样的胞兄黄正清为司令。1933年,国民政府封第五世嘉木样为辅国阐化大师。还记录了1923年拉卜楞设立三等邮政所,军政部于1934年设无线电台和勘定机场选址,全国经济委员会在甘家滩设牧场等。①张其昀编:《甘肃省夏河县志》(民国手抄本影印),台湾成文出版有限公司1970年,第6—12页。李编县志似乎是赓续张编县志,仅存“县政概况”中的全部内容都发生于夏河设县之后,尤重他当政的1940年代。朱编县志在沿革中简述夏河设治,明确夏河县“现属第一行政督察专员区”;所列乡镇全是“新县制”推行后划分和命名的乡镇与保甲;“教育”中记载中心国民学校、保国民学校和国立拉卜楞青年喇嘛职业学校等;人口、田赋、教育等各项数据皆源自省府各部门的调查统计等。②朱允明:《甘肃夏河县志略》,《西北通讯》1948年第2卷第11期,第17—18页。“夏河县”“拉卜楞保安司令部”“邮政所”“第一区行政督察专员区”“国民学校”等都是民国时期的特定词汇,深刻地打上了时代的烙印。

国民政府主导和参与编修的方志,自然要体现其政权的意识形态。张编县志中的“军政部”、国民政府册封嘉木样等都宣示了国家和中央的权力渗透。李编县志是几种县志中体现最明显者。它在对夏河新式建筑的简述时,专门胪列“中山桥”“中山街”“中正桥”和“中山堂”等。他对自上而下全面推行的保甲制度着墨较多,全县所划乡镇中大部分乡镇名称都取自三民主义的关键词,如自由、平等、信义、博爱、和平、共和等,也将时任省政府主席谷正伦的名字作为乡镇名称。这些名称不仅体现了行政官员的政治诉求和愿望,还体现政府借此将国家观念和意识形态灌输到边疆地区的政治用意。正如陈蕴茜所说,“任何空间的命名实际上都是某种观念、意识对空间进行控制的体现,改名则是对原有空间意义的重构,反映出改名者对空间新生意义的强调和诠释。”③陈蕴茜:《崇拜与记忆——孙中山符号的建构与传播》,南京大学出版社2009年,第423页。通过特殊的命名来影响当地民众的日常生活,让他们的视觉系统和知识谱系直接触及政权意识,积极强化官方意识形态,以收“化民成俗”之功效。

此外,方志不仅反映当时的政治意识,也反映当时的方志学思想。张其昀属于方志学家中的“地理学派”,他用“方志”来表述从西方传来的“区域地理”概念。他将等同于“区域地理”的方志,定位为“就一特定区域,而观察地理事实之各方面,凡天时地利人和种种现象,及其相互关系,一一疏通而证明之,而说明本地风光或地方景色”④张其昀:《近二十年来中国地理学之进步(四)》,《地理学报》1936年第3卷第2期,第396页。的综合性文本。所以,他在编修《甘肃省夏河县志略》时,将区域地理和方志等而视之,对当地的地理概况大书特书,占全志篇幅近半。1938年,黎锦熙完成《方志今议》,阐明方志应“史地两性,兼而有之”,在编纂方法上做到“续”“补”“创”,即新修方志要接续前朝,延记当下(续)、纠误补遗(补)和改换新质以切合实际(创)。方志学中的史地两性派也认为,“其记述,要不外一方地理之严格,疆域之广袤,政治之消长,经济之隆替,人物之臧否,风俗之良窊,文化之盛衰,遗献之多寡,以及其地之遗文佚事,盖无异一有组织之地方历史与人文地理也。”⑤朱士嘉:《方志之名称与种类》,《禹贡》1934年第1卷第2期。可见,方志内容不能过分重视地理方面,也应在“事以类聚”的原则下涵括自然和人文两大部分。1943年编成的《洛川县志》被视为首部实践这一方志理论的代表性文本,后进的李编县志和朱编县志亦有所体现。就体例完整的朱编县志而言,书中地理方面的内容不及四分之一。可见,方志中地理篇章的编写受到当时的地理知识水平的影响和制约,与当时的方志学思想相一致。

三种县志充分体现了民国时代特性,大量与之相关的资料充斥其中。一些反映时代背景的碎片词汇和知识被规范的方志文本串联和编排起来,变得系统化、条理化和准确化。尤其是新定的乡镇名称反映了国民政府意识形态,地方政府的“命名政治”无疑是在迎合边疆内地化建设的主旋律。同时,大量涉及县政推展和地方治理的内容还表明了夏河由“外”到“内”成为“中国”的历史进程,以及国民政府中央权力以直接和间接方式渗透到边徼之区所凸显的鲜明时代感。

(三)边政表达

方志作为辅治的地方性文本,自然带有较强的实用性功能。民国方志学家寿鹏飞认为,方志可“究兴衰之由,陈利弊之要,补救时政之阙失,研求民生之荣枯”“是为治理之龟镜”。①转引自黄苇主编:《中国地方志词典》,黄山书社1986年,第324页。仓修良也认为,“方志的编修对地方官来说,还可起到‘交接班’的作用,新上任的官吏看到了本地的方志后,不仅可以了解到这里的风土民情以及物产、赋税征收等情况,而且还可以了解到前任官吏做了哪些兴除利弊的‘德政’,还有哪些问题应当解决。”②仓修良:《方志学通论》,华东师范大学出版社2014年,第18—19页。所以,三种夏河县志在文字编排和内容择取上均体现了方志具有辅治的功能性色彩,突出夏河县作为边疆建设重点区域的实用性意涵。

首先,张其昀考察西北本为国民政府开发西北和施行边政搜集资料,顺势领衔编纂的《夏河县志》自然带有“边政”色彩。1934年,张其昀任职于国防设计委员会,并推荐任美锷等加入。③任美锷:《学贯史地、博学勤奋;谆谆教导、万世师表——追念张晓峰师》,《张其昀先生百年诞辰纪念文集》,台北:中国文化大学出版部2000年,第190页。该委员会职责之一就是“研究东北、西北、西南、蒙古、新疆、西藏等边疆问题”。④钱昌照:《钱昌照回忆录》,东方出版社2011年,第37页。该委员会组织实地考察陕、甘、青等地的西北调查团,张其昀和任美锷等属人文地理分队。此次考察活动并不公开,各地政府深谙其道,均下发训令对调查活动予以关照。1934年底,张其昀率队考察夏河完毕,准备经陇南前往汉中,甘肃省政府致函陕西省政府。在陕西省政府转致汉中的训令中可窥知其行程和考察内容,训令称:“兹有国防设计委员会遣派调查人文地理专员张其昀率领调查员林文英,李玉林,任美锷等,日前赴夏河一带考察事毕,于本月五日返兰,现拟前往陇南各县,转赴陕西汉中所属各地,从事考察,各该县人文地理等事,深恐沿途不靖或各县未奉明文,不予便利之处,用特函请贵署令饬沿途军政机关,俟该员等到境,妥为保护。”⑤《省政府训令令汉中区各县准特派驻甘绥靖主任公署咨请饬属保护调查专员张其昀等一案》(1934年12月31日),《陕西省政府公报》1935年,第2043号。此次考察实为边政建设搜集该地的政治、经济、社会等方面的资料,以为拟制西北开发计划提供知识支撑。⑥郑友揆等:《旧中国的资源委员会——史实与评价》,上海社会科学院出版社1991年,第15页。所以,张编县志有所流露相关之意及内容。张其昀阐释夏河的特殊地位,关注国家权力进入后的处境,记录经济开发的价值和潜力,并在序言中表达方志中“所载事实,有足为言开发西陲复兴民族者涓埃之助否,不待余之烦言”。⑦张其昀:《拉卜楞专号序》,《地理教育》1936年第1卷第6期,第4页。

其次,方志具有“资政”性质,往往被行政机构作为施政的参考书。无论是传统方志,还是近代学人提倡的“新方志”,它们史地结合、经纬旁通,皆是“为一切国家建设之所根据”⑧章金泷修,高增贵纂:《创修临泽县志》卷首何昌荣序,兰州俊华印书馆铅印本,1943年。。因此,地方官员可借以“考知疆域之宽狭,山川之险易,土壤之肥瘠,物产之美恶,民庶之多寡,吏治之得失”,正所谓“志之系于政而达之于政”。⑨黄苇、巴兆祥著:《方志学》,复旦大学出版社1993年,第295页。张其昀编修县志之时,夏河地方刚经历河湟事变而疮痍未复,时刻受到马家军阀势力威胁,局势尚处混乱危机之中。随着范长江以记者之笔的报导和红军长征过境,拉卜楞逐渐进入国家视野,成为“开发西北”的重要区域之一。因此,张其昀在编志时记录夏河的荒地面积、人口密度,以及大夏河的丰富水力资源、清水一带富藏的石灰石等,认为可在大夏河筑坝发电、在清水设水泥厂。水泥工业是甘肃建设之要务,原料和动力皆集于清水,殊不易得。⑩张其昀编:《甘肃省夏河县志》(民国手抄本影印),台湾成文出版有限公司1970年,第31—32页。相比而言,由本地官员主导的李编县志更能体现“资政”色彩。它详实载录了20世纪40年代夏河县政的各项概况,包括保甲制度推行的过程和结果,林业和交通建设的概况,国民教育、边疆教育和社会教育的实施状况,各种人民团体的建立,合作组织的搭设和合作金融的推展等。其中,有关人口方面的数据统计当属最为翔实。大量不同类型的统计表反映了人口数量、年龄构成、籍贯构成、职业构成、民族和宗教信仰构成、文化构成、婚姻状况等。这些都是前所未有的创举,为边疆开发和建设提供了详细的报告,为外界全面认识夏河社会提供了资料宝典。正如李永瑞所说:“之所以于万分繁忙中草此县志,用供国人之注意,并盼此重要边县之各项建设,特于提倡,以使党务、国务、军事、政治、经济、文化等项,迎头赶上,日臻上理。”①李永瑞:《夏河县略志》(残卷),王俊英主编:《甘南史料丛编(拉卜楞部分)》,甘南州印刷厂印,1992年,第269页。

李晓方研究明清《瑞金县志》认为,当时的县志并不被普通民众所接触和阅读,地方官员在具体行政中“也未必会去参考县志记载,也未必需要参考县志的记载”。②李晓方:《县志编纂与地方社会:明清<瑞金县志>研究》,华东师范大学博士学位论文,2011年,第208页。不过,近代以来,随着知识传播媒介增多和通讯条件的改善,文本的传播广度和速度增加,县志被公开刊行流布已为常事,县志的“消费者”不再只是那些直接或间接参与县志编纂的群体或个人,而是大为拓展。张其昀和朱允明各自编写的《夏河县志》都刊于杂志,被更多人阅读。

夏河多藏民,他们几乎缺乏方志表达文化的意识,也不明晰方志存在的价值。他们汉文水平较差,即使反映本地概况的几种县志相继面世,也很少有藏族知识人成为县志的阅读者、理解者和利用者。夏河县志的“生产者”似乎并不面向众多藏民表达他们选择和解释的“地方历史”,所以他们的预设也不可能成功“捕获”大量的藏族阅读者。张编县志和李编县志更多是面向国人,尤其是那些不了解甚至未曾听闻夏河地方的“内地人”。作为外来者的张其昀在序言中流露出了对夏河奇伟景象的惊异和边疆重要地位的认识③张其昀:《拉卜楞专号序》,《地理教育》1936年第1卷第6期,第4页。,在拉卜楞寺的所见所闻也给其留下了深刻印象。④张其昀:《中华五千年史》第1册,“远古史·自序”,台北:中国文化大学出版部1961年,第4页。此外,张其昀将其主编《方志》月刊第九卷三四合期做成“拉卜楞专号”,并为之作序。该专号共122页,收录了14篇文章(所编县志为第1篇),刊登了42张照片和10幅图片,反映了夏河地方社会各方面的状况,帮助更多人认识和了解夏河。⑤参见《方志》1936年第9卷第3—4合期。李编县志亦是为引起国人注意,“尚望关心边地”,提倡边疆建设。⑥李永瑞:《夏河县略志》(残卷),王俊英主编:《甘南史料丛编(拉卜楞部分)》,甘南州印刷厂印,1992年,第269页。

可见,《夏河县志》表达边政意识,显然并非笔者的臆想和设定。它早就隐蔽或寄寓于编修者张其昀、李永瑞和朱允明等人心中。他们编纂夏河县志可以明晰拉卜楞和夏河县之由来、当地社会面貌及潜在危机,尤其希望方志文本能在书籍刊印流通、阅读传播过程中被更多人了解,以听闻和明晓位居边疆的夏河,及其辉煌成就和苦难遭遇。张、李和朱算不上严格意义上的本地知识分子,但他们在编纂过程中流露了夏河正在成为或已经成为华夏之域的表达,与王明珂考察川西方志的结论有相似之处。⑦王明珂认为,在中国的边裔地区,本地知识分子都透过地方志的编纂与再编纂来强调本地为华夏之域,本地核心文化为华夏文化,本地主流人群为华夏之人。王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,浙江人民出版社2013年,第294页。不过,三种夏河县志又一直在彰显夏河的边疆特性,表达了它仍是“华夏边缘”的韵味。

四、结 语

1935年,张其昀应邀编修夏河县第一部地方志,初次实践他的方志学思想。1945年,甘籍学者朱允明编成《甘肃省夏河县志略》。1948年,夏河县长李永瑞编成《夏河县略志》。三种《夏河县志》的编纂和面世使夏河地方被重新解释、书写和认知。他们所编县志篇幅或长或短,门类或多或寡,体例和内容上或新或旧、或繁或简、或详或略,都综合记述了夏河地方社会的自然和人文概貌。这三种县志都是在特定时代和特殊背景下修成的,是时代的产物,带有或深或浅的时代转型的印痕,故与传统的典范方志有不同程度的差异,也与官方修志的“典范”有深浅不一的区别,实属边缘文本。

作为地方知识的系统性资料汇编和边缘文本,方志无不流露出种种文化表达。方志通过多样化的文字表述来呈现地方社会的自然和人文概况,成为地方表达的知识性文本。三种县志将夏河地域具体化,明确其边疆的地域特性,完成地域的文化表达。三种县志多反映民国时期的夏河地方社会状况,文本中的特定词汇和名称既反映了国家权力渗透边疆地方的时代背景,又流露了当时方志学思想的变化。方志成书时代是边政建设推动夏河地方社会变迁的关键时期,文本的字里行间都彰显了方志为边政建设提供参考和资政辅治的功能性色彩,蕴含了方志“生产者”希望让更多“消费者”认识夏河和关注边疆的用意,流露了夏河从“化外之地”到“华夏之域”转变的歧异。由此,三种方志集合了地方知识,阐释了“地方”时空格局的具体化,成为文化表达的重要工具。不过,这些反映边疆地域社会的文本又会烙上边疆的歧异性,既会强调本地为“华夏之域”一面,又彰显本地为边疆地域的一面。所以,边疆地区的方志书写,往往不会仅呈现“汉化”或“内地化”的单向路径,还会在记载社会概况时反映地域的边疆特性,“内”“外”转化的双向路径及其矛盾与张力时刻隐寓其中。