网师园的人文故事

2019-10-14沈伟东

沈伟东

坐落苏州古城东南的网师园,面积不过9亩,但它小巧玲珑,典雅古朴,景致独特,为苏州众多古典园林中的典范。早在1982年,网师园就被公布为全国重点文物保护单位,是1997年首批列入联合国科教文组织《世界遗产名录》苏州4个古典园林之一。

网师园原为南宋淳熙初1174年吏部侍郎史正志退隐归老姑苏时所筑的一座府宅园林。由于他在园内特意营造了三间藏书万卷的书屋,故这所府宅最初名为“万卷堂”。到了清乾隆中叶,在光禄寺少卿宋宗元购得万卷堂部分地基后,将已经破败不堪的“万卷堂”予以精心修缮,自比渔人而将园命名为“网师”。之后,网师园又先后归属太仓富商瞿远村、天都吴嘉道、长洲吴承潞、四川中江李鸿裔等。

许是网师园独特的人文景观,浓浓的书卷气,故近现代的多位显赫名人,对它亦是青睐看好,或慕名购买,或经友好推崇租借入住,以至留下了诸多鲜为人知的人文故事。

“东北王”买园谢恩师

素有“东北王”之称的张作霖购买过网师园,不仅鲜为人知,而且让人好生奇怪。那么,张作霖何为购买网师园?买了给谁住?以后园里又发生了些什么事情?这迷惑不解的一道题,倒也引发了笔者的浓厚兴趣。经过一番查考,终于清晰地解开了。

且说光绪三十三年(1908),当年白山黑水间有位戎马倥偬的“见摈于时”达桂将军,在他退隐苏州后,深深爱上了网师园这个清静幽寂之地,于是购买了网师园,并作了《网师园记》。就在达桂居住网师园期间,他的挚友程德全、多禄竹山曾来到苏州拜访叙旧。程德全还在事后为《网师园记》作了题跋,多禄竹山则赋有《网师园诗》。

辛亥革命后,张作霖于民国六年(1917),从仅入住网师园4年的达桂手中,用30万银元买了下来。张作霖购买此园,并非想自己居住,而是作为庆寿大礼赠送给恩师奉天将军张锡銮。张作霖之所以要用这等重礼赠给张锡銮,是因为在张作霖还只是个200来人的“草头王”时,已担任清廷东边兵备道的张锡銮和新置新民府曾韫招安收编了他。从此,张作霖实现了在他被招安时所说的“所以接受招安,是为了升官、发财”的勃勃“宏愿”,在官场中如愿以偿步步高升,1927年官至北洋军政府陆海军大元帅,成为北洋政府的国家元首,代表中华民国行使权力,显赫一时。张作霖感到这一切,都与奉天将军张锡銮对他的招安和提携分不开。此外,张作霖作为带兵的武将,对于从武之人向为看重。张锡銮虽是南方浙江杭县(现为余杭县)人,幼年在父亲的督导下习武,骑射功夫无不精绝。他不惧倭寇,敢于同日军作战。辛亥革命后,又接受了共和的主张。在张作霖眼里,张锡銮是一个难得的“智谋胆略、学识兼备”的将才。他钦佩、敬崇张锡銮,对其以恩师相待。1916年,63岁的张锡銮退出政界,赋闲于天津,其原因与袁世凯暴死有关。他与袁世凯一直相处甚好,虽然他也不赞成袁世凯搞帝制做皇帝,但两人毕竟尚未走到分道扬镳的地步;袁暴病而亡后,他就退出了政界。向为慷慨、又重感情的张作霖,为让恩师张锡銮能在素有“天堂”之称的苏州安度晚年,就不惜重金购买了网师园相赠。黎元洪得悉后,欣然书写了匾额送给张锡銮。网师园从这时起,就易名为“逸园”,又称“张家花园”。园里又筑了琳琅馆、道古馆诸胜。张作霖对恩师这般真诚回报,可惜张锡銮直到于1922年辞世,始终未寓居过网师园。

张氏昆仲欣然借寓网师园

张锡銮的儿子张师黄见网师园内多数的厅堂空闲着,少有人气,自有冷清之感。而他与张善孖、张大千是熟悉的朋友,他们在上海的居所较小,创作绘画、接待友朋显得甚为局促。他猜想张家昆仲定会喜欢网师园这里的环境,于是盛情相邀张善孖、张大千到苏州网师园参观踏勘。果然,张氏昆仲对网师园赞不绝口,异常中意。就这样,张氏昆仲欣然从上海西门路寓所搬到网师园借寓下来。

张大千,当时还只是个30来岁的青年,可已享有“国画大师”的声誉,在近代画坛素有“南张北溥”之称,“南张”即张大千,“北溥”即爱新觉罗·溥儒。张善孖是张大千的二哥,年长男孩中排行老八的张大千17岁。张善孖也是著名画家,曾两次东渡日本专攻绘画,山水、人物、走兽、花卉、蔬果等无所不工,尤以画虎最著。因其画虎栩栩如生,时人称他为“虎公” “张老虎”。

张善孖、张大千在网师园足足寓居有5年时间,他们以苏州为基地,广交朋友,交流探讨,游览写生,举办画展,南来北往,异常活跃,以至留下了许多让人饶有兴趣的文人佳话。其中与老虎结下深厚感情的故事就是其中一则。

原来,张善孖和张大千来到网师园时,张善孖从松江带来一只从东北买来的小虎,供其揣摩写生所用。不料这只虎仔不久得病死了,张善孖将它葬于殿春簃西侧,还特意立了一块石碑,镌刻张善孖亲笔书写的“虎儿之墓”。

老虎之死,使张善孖哀痛许久。此后,他一直渴望能再养一只。恰巧这时,调防贵州的国民党郝梦麟军长的将士们,一天恰巧在黔岱的深山洞窟里捕捉到一只虎仔,将它带到汉口“绥靖公署”,送给當时的总参议朱伯林。朱伯林了解到张善孖是位虎癖的画家,就特意拍了电报给张善孖,表示愿将虎仔转送给他。张善孖见到电报大喜过望,尽管当时他身体欠佳,但由于爱虎心切,仍亲自赶到汉口去接虎仔。回到苏州后,张善孖双手抱着虎仔经过城中护龙街(今人民路的前身)、观前街、带城桥一带时,好奇的市民纷纷聚集观看。

虎仔来到网师园后,经张氏昆仲的驯化,或作卧伏状,或作蹲踞态,或作跳跃势,还会引颈长啸,非常配合他们写生。张善孖见了真是喜不自胜,乘兴创作了许多以虎为题材的作品。这期间,张善孖、张大千特意合作画了12幅虎图,其中虎由善孖所画,大千补景,配以《西厢记》中的艳词题虎。虎、景、艳词,别出心裁,相得益彰,观者无不叫绝。

张善孖、张大千借寓网师园,除了苏州、上海的书画家不时造访外,一些名声颇大的耆宿,诸如苏州的李根源和此时正在苏州创办国学讲习所的章太炎等,也都慕名前来看望,网师园一时洋溢浓浓的人文气息。其中在上海著名画家吴湖帆和一批苏州籍的画家与张善孖、张大千一次次交谈画事、探讨画技中,一个大型的地方性美术团体——“正社”,于1933年在苏州成立了。张大千、张善孖在鼓励、推动苏州的画家参与创作方面做了许多工作,对繁荣苏州国画事业作出了贡献。“正社”画家创作了一批水平极高的体现江南画派风格的作品,首次赴北平举办展览,产生了轰动效应,取得极大成功。

张善孖于1940年殁于重庆。1982年,身在台湾的张大千,晚年怀念大陆故土情切,一直萦绕心间的是与张善孖寓居苏州网师园的难忘岁月。当年仲兄对己厚爱有加的情景、在网师园寄情“虎儿”的历历往事,时时浮现于眼前。于是,张大千拿起了笔,饱醮了浓墨,挥毫重书了“先仲兄所豢养虎儿之墓”,辗转寄到苏州。苏州市园林局为此在网师园彩霞池西,与樵风径半廊一墙之隔的园中园——殿春簃“大风堂”西部原张善孖亲题的“虎儿之墓”处,重立了这块虎儿墓碑,供游人观瞻。为了再现张善孖、张大千两位国画大师当年寓居网师园作画、交友、雅集、唱和等活动场景,经苏州网师园精心收集整理资料,早已布设完成,向游客开放。

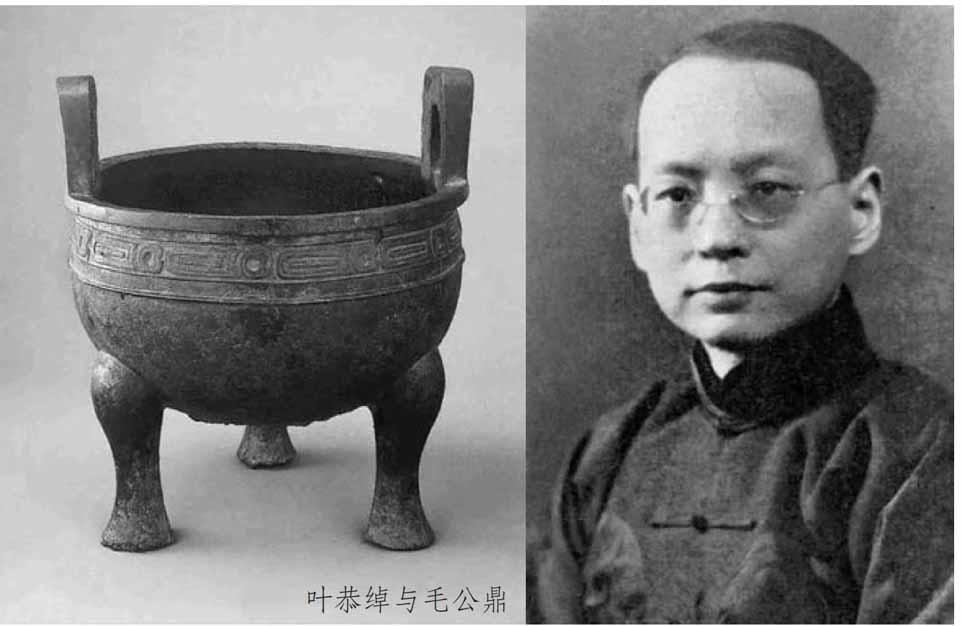

叶恭绰护鼎献国宝

广东番禺人士叶恭绰,是一位受人瞩目的政治活动家。新中国成立后,担任中央文史馆代馆长,是全国政协第三届常委、第四届委员。

叶恭绰的远祖叶梦得,系吴中凤池乡人士,是南宋年间政治家和文学家。叶恭绰家源书香门第,又早年留学日本,毕业于京师大学堂仁学馆。他知识渊博,才艺卓然,既工书法绘画,又善诗精词学,在文物鉴赏和收藏等方面均有卓然的成就。著名学者冒广生曾称赞他的脑子宛如一个大的图书馆。叶恭绰在政治志向上,则较早追随孙中山,参加同盟会。但到上个世纪20年代,他在北洋政府交通总长任上,因军阀的羁绊,毅然于1928年南下留居上海。在沪期间,他与已在上海的苏州籍画家吴湖帆从相识相知进而订交。从此,他与吴湖帆常往返于上海、苏州之间,同何亚农、张善孖、张大千都是好友,时有交往,由此产生了留居苏州之意。

根据苏州文史研究者邹绵绵撰文披露,叶恭绰从1928年南下上海至抗战爆发的近10年间,由好友何亚农建议,又接受了张锡銮儿子张师黄的邀请借寓网师园。正是在他寓居上海、苏州的时间里,坚拒伪职,特别是抢救国之重器“毛公鼎”的功德盛事,其爱国风骨受人敬重。

现藏于台北故宫博物馆的毛公鼎,铸于西周宣王元年(公元827),清道光二十三年(1843)(一说道光三十年)在陕西省岐山县出土。毛公鼎浑厚凝重,古朴精雅,令人惊叹的是,它拥有内铭32行499个字,是现存青铜器中铭文最长的一件。它记述了周宣王告诫和褒赏其臣毛公之事。它与苏州潘家捐赠的大盂鼎、大克鼎两件国之重器,均为鼎中之魁,具有非凡的历史文物价值,当年被称为“天下三宝”。

毛公鼎一度深得慈禧宠信、权倾一时的端方所有,他是从翰林院编修、著名金石家陈介祺后人手中强行购买的。在端方家道中落时,英、日、美的商人竞相重金抢买。这一信息被舆论披露后,国人纷纷发出护宝的呼吁,力阻国器流失国外。后因诸种原因,端家将毛公鼎质押于天津华俄道胜银行。叶恭绰获悉此信息后,心急如焚,决意救急。当时他纵然处于生活动荡、经济拮据,可为护宝四出借款,終于在朋友的支持帮助下,从道胜银行购得了毛公鼎。抗战爆发后,叶恭绰避难于香港,毛公鼎密藏于他在上海法租界劳里育路卫乐园3号懿园寓所里。谁知日本、美国的收藏家获悉后,均欲以高价购鼎。日本宪兵队更是三番五次企图强抢豪夺。这时,人在香港的叶恭绰,寝食难安,万分焦急。为此,他火速电告任教于西南联合大学的侄儿叶公超,要其务必速速赴沪处理,并郑重嘱咐:“我把毛公鼎交付给你,日后不得变卖,不得典质,尤其不能让它出国,有朝一日,可以献给国家。”叶恭绰所以这样信赖叶公超,是因为视其如同己出。原来,在叶公超父母早亡后,是他精心抚育培养了叶公超,使他成为一代精英。

叶公超不负重托,他在昆明西南联大接到叶恭绰的电报后,火速赶往上海。他在家中有人欲鲸吞未果又密告日本宪兵的紧急情况下,果断将毛公鼎转移到安全处隐藏了起来。当日本宪兵查抄无果后,就诬叶公超为间谍而逮捕了他,先后经过7次提审,并施以水刑、鞭刑,受尽了折磨,但他坚不吐露毛公鼎的隐藏之处,终于保护了这件国宝。叶公超经历了九死一生的风险变幻,终于将毛公鼎秘密转移到香港。抗战胜利,叶恭绰于1946年10月,携鼎返沪,在多位好友的鼎力相助之下,如愿以偿地将毛公鼎捐献给了国家。自此,毛公鼎庋藏于中央博物馆。国民党政府迁台后,毛公鼎藏于台北故宫博物院。

何亚农擘画重整网师园

2001年4月初,山西灵石县政协组团来到苏州参观学习,苏州市政协办公室负责人丁铭松特意建议这批客人去虎丘、拙政园等风景名胜参观活动,谁知他们提出要去网师园。听口气,似乎网师园是非去不可的。经与他们交谈,丁铭松才知道,网师园原来还是灵石人何亚农所购买并由其后人捐赠给苏州市人民政府的。

何亚农(1880—1946),原名何澄,祖籍山西灵石县两渡村人,家缘书香门第、名门望族,弱冠年华就拥有一股强我国家的志向。1902年,何亚农作为首批赴日留学生,跟随考察学制的直隶最高学府保定莲池书院的讲席到了日本。开始他在日本的东亚商业学校就读,后来转入日本振武学堂和陆军士官学校第四期学习,与何应钦同学,两人结下了深厚友谊。1905年9月,他经留日学生谷思慎(有资料说是黄兴)介绍,参加了孙中山领导的同盟会,并成为该会旨在推翻清政府的核心组织“铁血丈夫团”中的军事骨干。这样,何亚农就成为山西留日学生中最早加入同盟会的成员之一。期间,他结识了诸如上海革命党首领陈其美等一批要人。1909年,何亚农毕业回国,他在保定通国陆军速成武备学堂担任教官。之后,还在清廷的军咨府二厅任过职。辛亥革命爆发前,他追随孙中山,曾受委派在家乡山西从事过革命活动。辛亥革命爆发后,在举国掀起推翻清政府的革命洪流中,他同于右任等一起南下上海,辅佐革命党人陈其美督师上海,被任命为沪军都督陈其美部第二十三师参谋长。在民国史上,他曾经显赫一时,堪是有过功绩的风云人物。

据苏州文史专家披露:何亚农回国不久,1909年夏季的一天,在北京拜访留学日本期间的朋友、吴中明代大学士王鏊第十五世孙王季点,由此结识王季点的长兄、晚清著名物理学家、翻译家、曲学家王季烈。在一番交谈中,才知道王季烈父亲王颂蔚与何亚农的族兄还是相识的朋友,两人还追溯起王家曾受过何家的割宅恩惠。他们越谈越投缘,大有相识恨晚之感。就在这次不同寻常的相识交谈中,王季烈做了何亚农的月下老人,提出将胞妹王季山许配给何亚农的想法。何亚农听了大有受宠若惊之感,当即承应了愿与王季山结为连理。1910年1月23日,何亚农与王季山在王家祖宅花厅举行文明婚礼。随后,王季山跟着何亚农,双双回到北京。何亚农成家后,考虑到自己投身革命,四处奔波,时有风险,遂与王季山商定将新家安在苏州,以让其留在父母身边有个照应。1916年,陈其美在上海遇刺身亡,何亚农深感政坛军界尔虞我诈、勾心斗角的种种恶习歪风,不甘愿置身于这样的环境,决意退隐安居苏州。

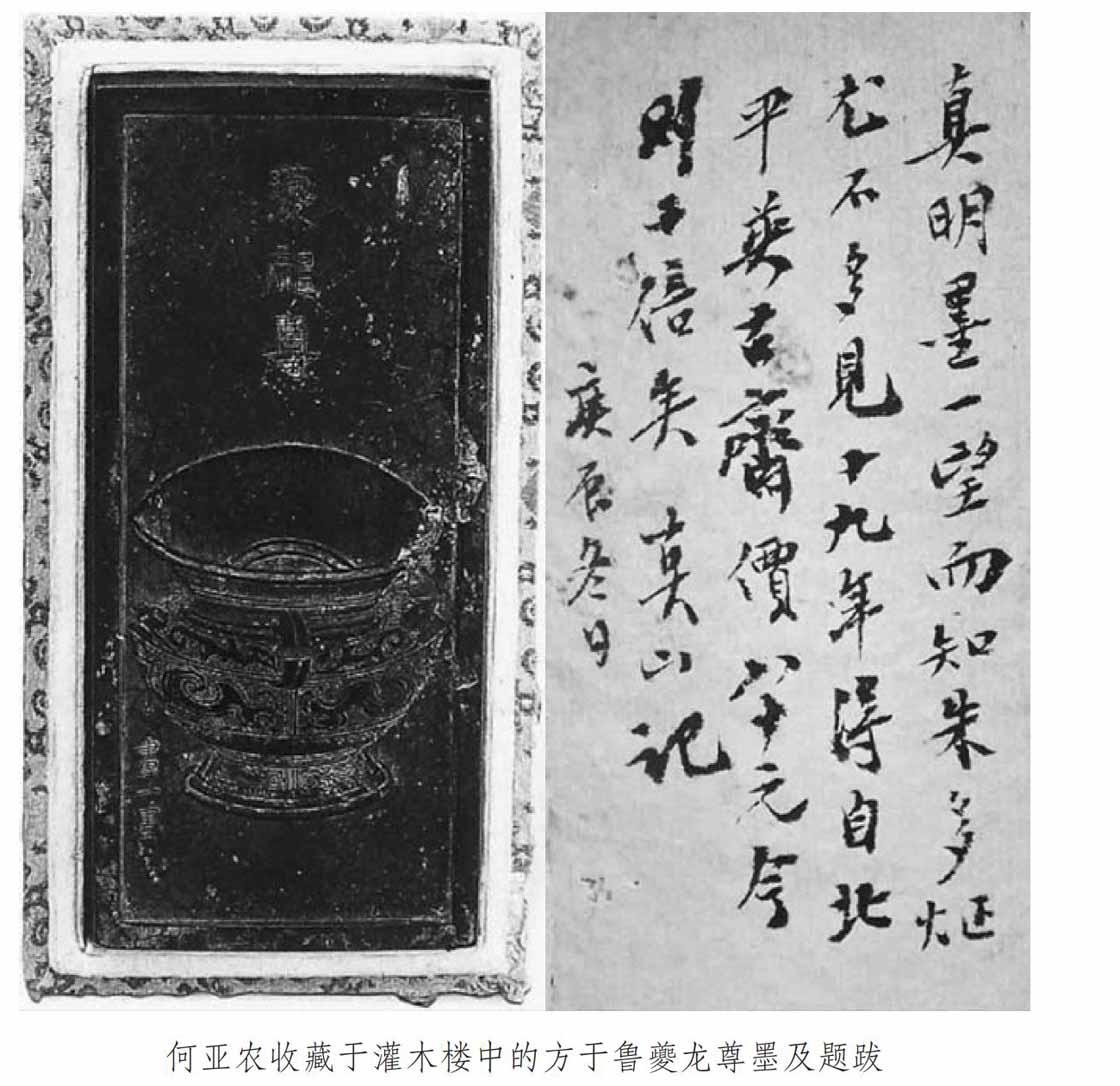

何亚农先是在其岳丈家“怀厚堂”的一墙之隔买了8亩地,陆续造了三幢主要建筑,一幢砖木结构具有民国洋式别墅,自称“灌木楼主”,又自命为“二渡书屋”主人。另两幢为东斋、西斋。灌木楼是何亚农寓居。灌木楼南有小土山一座,可经青砖小径蜿蜒而上。庭园内修篁丛丛,芭蕉滴翠。中间则是高大的棕榈树。屋前有茂密的灌木树丛,异常清幽。说来也是巧合,蒋介石二夫人姚冶诚在与蒋离异后,就在灌木楼的东南建造了一处中西合璧的丽夕阁,两家近在咫尺。

何亚农在苏州期间,经办实业、创办学校,曾辅佐管理岳母创办的苏州第一所女子学校——振华女校,成了该校的校董之一。除此以外,他主要从事收藏和研究金石字画、古瓷玉器,渐渐成了一代有成就的收藏家,拥有价值连城的家珍国宝。

且说网师园曾为张师黄所有,但其不懂园林,又不重视保护修缮。到何亚农1940年购买网师园时,园容园貌已是相当陈旧了。在何亚农眼里,网师园面积虽仅9亩,但有其独特的景致,是苏州古典园林的佼佼者。他是一个懂得园林艺术的有识之士,对网师园爱不释手。于是,充分发挥其才华,亲自擘画屋宇、亭台、园池、假山甚至门窗家具等,并延请能工巧匠,作了全面整修;复又充实了一批文物、古玩、字画;还植树栽花,增添了不少古树名木。经过3年辛勤耕耘,遂使残园恢复旧观,园名即恢复了“网师”。但是,何亚农修缮了网师园后,何家也未入住其间,平时又不纳游人,終日关闭。1946年抗战胜利后,何亚农去了北京,不幸突发脑溢血而辞世,终年60余岁。何亚农病故后,网师园由夫人王季山继承管理。1950年,王季山突然暴亡,其因众说纷纭。至于何亚农抗战胜利后为何去北京,8年抗战中究竟是否有汉奸行为,也是贬褒不一。据有关史料披露:何亚农因与上海日本使馆武官室的原田少将是日本士官学校第四期的同学,曾通过这层关系,安排逃难至光福的老弱妇幼返回苏州城,还将苏州几家银行的重要账册带到上海交给总行等,是尽力做了一些有益工作。

新中国成立之初,何亚农子女何怡贞、何泽明等根据父亲的遗愿,代表八个兄妹,致函当时的苏州市市长王东年,将网师园捐赠给了国家。1957年左右曾为部队使用。1958年部队撤离,苏州医学院附属医院占用了大半个网师园,有关部门也有过毀园办厂的设想。正在这时,恰好来苏州调查的国家文物局和同济大学的专家学者,他们建议市园林处向市政府报告,尽快将网师园划归市园林处管理。其中古建园林专家陈从周呼吁最为强烈。说来也是缘分,苏州市园林处有位16岁就参加革命的秦新东处长,在他来到园林处工作后,他视古典园林为家珍国宝,厚爱有加。他对陈从周惟命是从,手执将网师园划给园林处管理的报告,急匆匆找到正在开会的李芸华市长。李市长也认为网师园应该由园林处来管理,但要请有关人员商量后再作出决定。可是,以犟脾气出名的秦新东却不肯罢休。他说:“这件事已迫在眉睫,必须马上处理。”李芸华感到秦新东盯得在理,当即找了几个有关同志临时商量,破例在秦新东送来的报告上作了批示。就这样,一座名园幸运地保存下来。不久,经过陈从周的精心擘画,又频频赴现场指导,网师园终于再现了原有的风貌。亦是这位陈教授,经过他的竭力推崇,网师园中的园中园——殿春簃,沐浴改革开放的春风,1980年首先走出国门,成功“外嫁”,由苏州能工巧匠在美国纽约大都会博物馆建造了一座誉满全球的中国式庭园——明轩。

(责任编辑:巫勇)