奶源过剩与紧缺的成因与对策

2019-10-11花俊治周媛媛陈昱帆

花俊治,周媛媛,陈昱帆

(1.河南省郑州种畜场,郑州 450008;2.河南农业大学,郑州 450046)

进入新时代后,我国快速发展的城镇化水平和不断增长的城乡居民收入使城乡居民的膳食结构发生了质的改变,进而带动了奶业的高速发展,创造了“爆炸式增长”的世界奇迹。但是,在高速增长过程中也曾呈现跌宕起伏的周期性波动,奶业危机事件时有发生。2005年我国北方省市出现原料奶过剩现象,导致了奶源过剩现象的发生。而在2007年后半年到2008年9月在北方部分省市又出现争抢奶源的现象,引致了一场前所未有的奶源竞争,爆发了震惊世界的“三聚氰胺事件”。 2015年初我国奶业再遇寒冬,倒奶事件再次上演。奶业危机事件的发生,既给奶农带来了沉重的损失,也使得加工企业付出了巨大的代价。奶源过剩与紧缺这两个极端经济现象产生的根源究竟是什么?产生的原理又是什么?针对此问题,本文运用微观经济学的基本原理,对其问题产生的根源进行剖析,揭示其形成机理,进而提出解决问题的对策,这对于推动我国奶业经济健康可持续发展,具有十分积极的现实意义。

1 引致生鲜乳供需失衡,导致危机事件发生的主要根源分析

从微观经济学的视角来看,影响奶业供给和需求的因素是多方面的,但是,不同的因素对供给或需求的影响程度存在显著差异,大部分因素不至于引起奶业危机事件的发生,这里重点分析引起生鲜乳供需失衡,诱发奶业危机事件发生的主要根源。

1.1 对进口奶粉的过度依赖,受到国外突发事件的影响

我国进口奶粉量2001年为5.85万t,从2001年到2008年,年平均增长率为13.28%。

然而自三聚氰胺事件发生后的2008年到2018年的10年间,我国进口奶粉作为生鲜乳的替代品从年进口14万t飙升到了2018年的101万t,增长7倍多,年平均增长率高达21.85%。从奶业对进口的依存度来看,将进口奶粉折合为生鲜乳来衡量,2018年的依存度达到23.50%。仅从数字看并不是很高,但是生鲜乳的短期供给弹性比较小,再加上国外发达国家的资源禀赋和生产效率优势及进口奶粉的质量好、价格低等特点,使进口奶粉具有绝对竞争优势,这对我国原料奶的市场供给和生鲜乳价格造成了极大的影响。一旦进口奶粉量发生改变,短期供求关系被打破,就会引发奶源不平衡现象。

1.2 行业突发事件发生,引起的供给或需求突变

从影响供给的因素看,生产中替代品的影响和生产成本的影响一般较小,短期内对供给不会产生巨大影响,但是食品安全的突发事件或奶业生产中的重大疫情,则会对供给产生较大影响。随着人们从“吃得饱”到“吃得好”的消费观念的转变,食品安全的任何突发事件一旦被媒体曝光,就会对消费者的消费信心产生极大的消极影响,进而把乳制品消费转向其他替代品。当国产乳制品销量急剧下降,而短期内的生鲜乳供给弹性又极小,必然会出现生鲜乳供过于求的现象。如果持续时间过长,超过了奶农的可承受能力,那么奶源过剩现象就必然会发生。这种现象在三聚氰胺事件之后就有突出表现,好在不少地方政府及时出台补贴政策,有效控制了事态的恶化。

1.3 奶牛存栏过快增长或下降,引起的供需失衡

奶业的发展有其自身的发展规律,尤其是要与消费增长相协调,保持同步增长,实现良性互动。在国外进口基本稳定的情况下,如果在全国范围内,各级政府实施的产业刺激政策同时发力,必将引起总量的高增长,一旦政策效果显现,必然会出现供过于求的情况;相反,如果规制性政策在全国范围内集中发力,对不同的市场主体以“一刀切”的态度对待,很容易出现供给缺口,引起奶源紧缺,导致奶源竞争。比如,2005年北方省区的奶源过剩,就是奶牛数量过快增长的结果。

1.4 上下游市场势力差异,阻滞成本纵向传导

奶牛养殖处在乳品加工和饲料价格环节之间,上游的饲料加工环节的市场集中度相对较高,饲料的价格依靠市场势力很容易向下游传导,饲料原料成本上涨很容易转嫁给奶牛养殖环节。下游的乳品加工环节的市场集中度相对于奶牛养殖环节也很高,市场势力极强,具有绝对的价格制定权,而奶牛养殖者只是价格的接受者[1],导致养殖成本上升难以向下游传导。这种市场势力的差异,会使奶农处于双向挤压状态。在上游饲料价格上涨与下游奶源季节性过剩叠加的情况下,加工企业压级压价,奶价更不足以补偿付现成本,那么奶农就会更无利可图或持续亏损,无奈之下自然会选择倒奶或将奶牛转卖到肉牛市场[2,3]。

2 奶源过剩与紧缺产生的机理分析

2.1 供给短缺引起奶源紧缺的机理

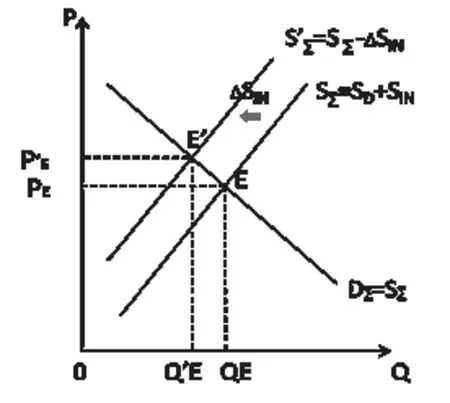

图1 供给减少引起的原料奶价格变动

图2 供给过剩引起的原料奶价格变动

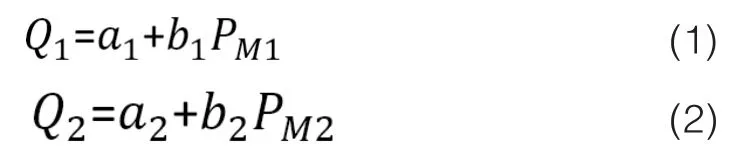

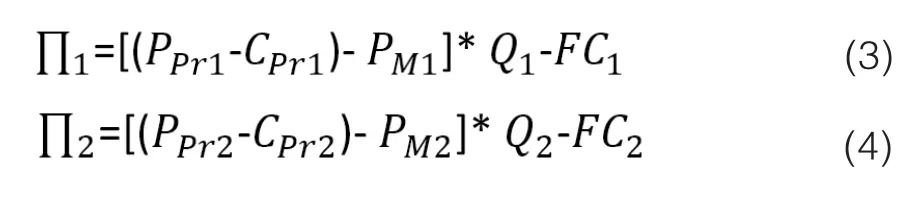

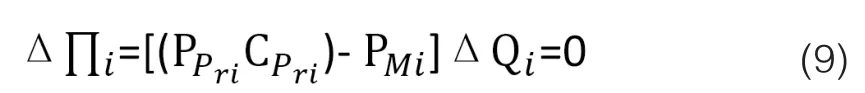

假定市场上有企业1、企业2两家企业,两家企业只生产纯牛奶,收奶量分别为,市场的约束条件为:短期内是一定的,且在加工企业之间不存在共谋的条件下,各自保证正常的市场供应,维持既有的市场份额。企业1、企业2收奶量的函数分别为:两个企业的决策目标利润最大化,其利润函数为:

由(5)、(6)分别得出两厂商的均衡价格:

奶农在没有合同约束和转换交售原料奶厂商成本很低的情况下,Q在两个企业之间的奶源分配为:对应的收奶量:对应的收奶量:

那么N个厂商就会竞相涨价,出现新一轮奶源竞争,最终厂商i的收奶量为:

假如供给短缺是由于替代品的减少造成的,由于奶牛的生产周期较长,短期内原料奶的供给弹性很小,估计不会有大幅度的供给增加[5,6],这种供给的负向冲击就造成厂商互相争抢奶源。

2.2 供给过剩引起奶源过剩的机理

在国内奶牛数量增长过快或国外奶源过剩价格偏低,进口奶粉量大时(图2),基于完全竞争市场的假定下,原料奶价格必然下降,而趋于新的平衡点P’E,通过降低价格消化过剩的供给,刺激相对稳定的需求QE增加。由于市场中原料奶出现过剩,无论产业链上下游企业的市场势力的对比状况如何,最终企业之间的博弈结果是都首先会选择不涨价。但谁保持原价谁就会产生较高的成本,谁降低价格谁就会具有成本优势并产生高利润。同时在垄断竞争的乳品消费市场上,消费者同样对同质化的乳制品价格非常敏感,这就致使原料奶收购价高的加工企业很难依靠自身的市场势力继续维持产品的高价位,其最优的选择也会是降价。其机理分析如下:

假定市场有企业1、企业2两家企业,只生产纯牛奶一种产品,在供给过剩的情况下,任何企业都可以获得充足的奶源。如果维持原价能获得更加充足奶源。那么企业利润最大化时的利润函数为:

如果两家企业同时选择降价,市场的竞争状态也不会发生变化,各个企业仍保持自己的市场份额。这样企业都可以获得降价带来的增量利润。如果企业加工后的产品市场价适度降价,销量增加,各企业获得的总收益为:

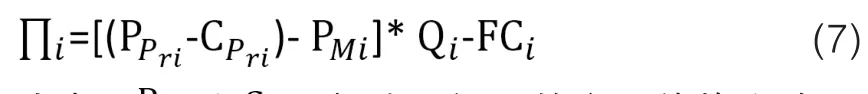

这里,不必比较(8)和(10)的大小,就可以看出,一个企业降价另一个企业维持原价,肯定不是最优选择,最优选择是同时降价(如表1所示)。

以此类推,在奶源过剩情况下,N个厂商同样是会竞相降价,大幅挤压奶农的利润。如果奶农在N个厂商中可供自由选择、转换成本比较低的情况下,可以首先选择转换交售原料奶厂商,以获得相对较高的价格来维持生存。因为在利润水平较低的情况下,根据《管理会计学》本量利分析中的价格的敏感性系数等于价格乘以销量与利润的比值[7],此时敏感性系数最大,利润对价格变化的反应相当敏感,对奶农极其不利[8]。由于奶牛的生产周期较长,生产特性决定短期内原料奶的供给弹性很小,很难人为地调节产出,选择退出市场损失更大,只能短期内继续维持正常的生产,但是长此下去则难以为继。由于经营规模、牛群质量和管理水平等方面存在着差异,牛场经营的安全边际不同,抗风险能力也不同,处在盈亏平衡点以上的农户尚且勉强维持生存,那么对于处在盈亏平衡点以下的农户只能忍痛卖牛从而退出市场,出现奶源过剩现象。

表1 两家企业降价决策的博弈模型

3 结论与政策建议

本研究从生鲜乳供求失衡导致奶业危机事件的影响因素的分析出发,以经济学视角全面梳理了引起生鲜乳供求失衡的主要成因,然后运用经济学中的博弈理论分析奶源过剩与紧缺的形成机理。通过研究表明:一是供给侧的奶牛存栏的过快增长,替代品——低价进口奶粉的过快增长,以及产业链上下游的市场势力悬殊,养殖成本大幅上涨时的传导阻滞,以及需求侧由于突发事件引起的乳品需求变化,都能引起奶源过剩现象的发生;二是供给侧的奶业生产由于疫情或其他灾害等原因引起供给突变,奶源供给突然减少,必然会引起奶源竞争。

为了保持我国奶业的健康发展,有效规避奶业危机带来的市场风险,在充分分析成因的基础上,提出如下建议:

3.1 加快我国奶业转型发展的步伐,着重提升我国奶业领域的核心竞争力。我国奶业发展虽然已经实现了从注重“量的增长”向注重“质量效益并重”的转型,但是质量和效益还没有达到预期的目标,与奶业发达国家还存在较大差距,尤其是奶业的全要素生产率的差距较大。因此,要继续加快全产业链上的饲草的规模种植、优化饲料加工的市场集中度、增加规模化和机械化养殖的比重,实现产业链上下游环节互动,合力打造高效的产业链,增强企业的生产率和行业的国际竞争力。

3.2 加大乳品质量监管力度,努力对接或超越国际乳品标准。近年来,一方面,我国的乳品加工企业向产业链的上游延伸,发展了自有的规模牧场,提高了自有奶源比重;另一方面加强了与奶牛场的合作,改善奶牛养殖场的生产环境,规范了挤奶环节等操作规程,奶源质量和乳制品质量大大提高,有些产品的指标还优于国际标准。但是,要确保奶源质量,保障奶农利益,不仅要建立长效机制,坚持严管不松懈,而且在奶牛生产环节中要加大力度推进生鲜乳质量的“第三方”检测。市场监督部门要实施好“双随机一公开”制度监督乳制品质量,增强国民的信心,进一步降低进口依赖度。

3.3 增强奶业发展的调控能力,有效利用国内外两种资源、两个市场以促进我国奶业的发展。中国奶业的大发展要赶上新时代前进的步伐,离不开大开放,必须充分利用海内外的有效资源和市场。奶业发达国家资源禀赋条件具有先天优势,中国奶业要想在奶业领域有卓越的发展,一方面应该鼓励国内企业走出去,充分利用国外土地资源优势,建立饲草种植基地和优质奶源基地,就地加工产品进入国际国内市场;另一方面,要处理好国内生产和进口依赖的关系以及奶业增长与乳制品消费需求增长的关系,建立生鲜乳价格的形成机制,保持奶牛存栏的增长和进口奶粉量在合理的变动区间,维持生鲜乳价格不出现剧烈波动;再一方面是要合理控制奶粉进口贸易的集中度,多国别、多渠道进口奶粉,减小对个别进口国的依赖,规避市场风险。

3.4 完善奶业市场的主体结构,提高奶业生产者在市场中的地位。小农生产决策的灵活性较强,经济行为存在从众效应,生产的波动性较大,不利于价格稳定。提高规模养殖比重具有稳定价格的作用,因此,在奶业转型发展中,应该着力培育现代农业主体,支持发展家庭规模牛场、奶业公司和奶农合作组织。一方面可以提高奶业生产者的市场地位,提高生鲜乳价格制定的话语权,另一方面能够增强规模养殖水平,提高奶牛养殖的智能化、装备化、信息化水平,以进一步提高奶业行业的全要素生产率,增强奶业的整体实力。