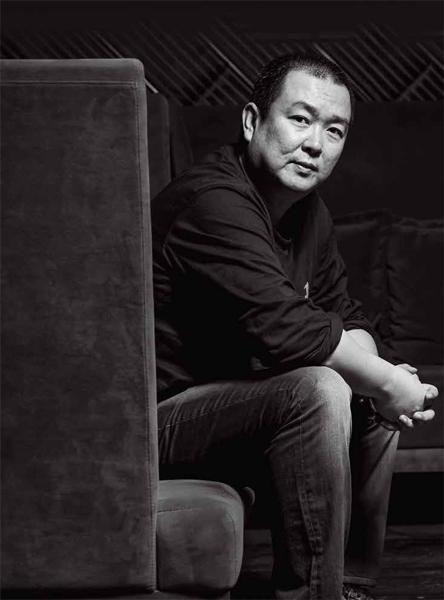

刘江,一壶老酒装乾坤

2019-10-09陈娟

陈娟

刘江 1969年生于山东,导演、编剧、制作人。1992年毕业于北京电影学院。凭借电视连续剧《黎明之前》《咱们结婚吧》分别获得第十七届上海电视节最具人气导演、第二十七届中国电视金鹰奖最佳导演奖和第二十届白玉兰奖最佳导演奖。近日由其导演的年代剧《老酒馆》正在热播。

最近有两件事让导演刘江特别感动。一是10多年没有联系的朋友,包括很多中學同学,突然跑出来找他——都是被他的新剧《老酒馆》“勾”出来的,跟他聊剧情聊戏里的人;一是有观众追《老酒馆》,在豆瓣上写评论提出疑问:为什么酒客在老酒馆喝完酒,离开时都要将桌上剩余的饭菜,哪怕是几粒花生米包起来带走?

“这说明什么问题?观众看得细,他们都看进去了。”刘江对《环球人物》记者说。剧中酒客的这一习惯是符合当时时代背景的, “老酒馆设在日据时期的大连,当时物质匮乏,人们生活艰苦,所以就很俭省,一丁点儿都不浪费”。

采访刘江时,《老酒馆》刚刚播到一半,但是“酒香”已经四溢:有人讨论演员陈宝国、秦海璐、冯雷、巩汉林、牛犇等一众老戏骨的演技,“个个都立得住”;有人专门写文章分析剧中人物,比如那爷和“老二两”,洋洋洒洒各一大篇;有人帮着构思剧情,畅想故事接下来如何发展……面对种种说法,刘江不觉得意外,“观众看剧,各人有各人的看法,其实就跟喝酒一个样儿”。

正好应了剧中的那句台词:一人一嘴,一嘴一酒,一酒一味,各喝各的味道。

一幅东北版《清明上河图》

这味道因为《老酒馆》里进进出出的各色人等而显得格外醇厚绵延、荡气回肠。用编剧高满堂的话说,“一壶老酒,装得下浑浊乾坤”。

《老酒馆》取材于高满堂祖辈的亲身经历。故事开始于1928年,日本统治时期大连最黑暗的时候。高家从高满堂爷爷辈开始闯关东来到大连,居住在兴隆街。那条街上店铺林立,七行八作:烧饼铺、酱肉铺、扎纸铺、药铺、点心铺、酒馆、开脚行扛大个儿的……高家开了一家山东酒馆,酒馆虽小,但各色人物来来往往,最不缺的就是故事。怀着对祖辈的纪念和对历史的敬畏,他落笔写下《老酒馆》。

去年两会期间,高满堂到北京开会,约着刘江坐了坐。两人结缘于10年前,高满堂的剧本《满堂爹娘》开机前临时换导演,刘江跑去“救火”,因此成了莫逆之交。这次刚坐下来,高满堂便拿出自己“压箱底的本子”——《老酒馆》。

“当时还不算完整的本子,只是一个8万字的剧本大纲。按照单元来写的,一个单元一个人物,总共30多个人物,每个人物一个故事,而且各个都很讲究。”刘江回忆说。当时,他刚好拍完《归去来》,正在琢磨下一部戏拍什么,立马接了下来。

在《老酒馆》中,陈宝国饰演的酒馆掌柜和秦海璐饰演的谷三妹最终走到了一起。

不到半年的时间,高满堂便把完整的剧本给他。刘江把《老酒馆》比作一幅东北版《清明上河图》,“它是一个宏大的画卷,描绘的是芸芸众生之相。它不是一个简单的宅院故事,讲的是各色男女的爱恨情仇和沧桑复杂的人生”。

戏里的人讲究,刘江拍得也讲究。故事一开场,镜头向下匀速穿越云层,海天一色,山岛竦屿,风声、海浪声、水鸟叫声……紧接着,便是热热闹闹的好汉街,各种铺子的招牌两边排开,从日本留学归来的贺义堂在人群中狂奔,高喊“救命啊!杀人了!”原来是因为他娶了日本媳妇而被父亲追打。后面引出骑着高头大马的警察局长,再引出陈怀海一行六人,身穿大棉袄,头戴狗皮帽子,背着大包小裹,满脸沧桑。

惊心动魄的一个开场,4分钟,年代、地理、人物,一一交代。因为是年代戏,刘江特别注重细节和质感。为了还原高满堂记忆中的兴隆街,他先去大连实地考察,再查阅各种资料图片,然后包下天津影视城,专门搭出了一条“好汉街”:东北菜馆、张记豫菜、贝莎点心店、丝琪美发店、荣德行瓷器店、益笙瓷器铺……

“那个时候没有水泥地,我们就把影视城的街道都铺上沙子。”刘江说,“我们创作的原则是,掌握时代感,然后塑造一个个鲜活生动的人”。

这人就是陈怀海一行和老酒馆的酒客们。陈怀海历经坎坷,带着5个兄弟到大连,扎根好汉街,开山东酒馆,不求名利富贵,只求安稳过日子。很快,老酒馆便成了各色人等汇聚的舞台:把辫子藏在围脖里卑躬屈膝自称“奴才”的旗人那爷,被幽禁的“末代皇后”婉容,面冷心软的老警察,磨刀人也是品酒高手的老白,不吃饭菜每天只喝二两酒的“老二两”等等,一一登场。乱世之中,大家互相照应,彼此慰藉。也是在这里,陈怀海遇到了地下党谷三妹,两人产生感情,老酒馆变成了地下党交通战,直到1945年抗战胜利。

导演刘江在《老酒馆》拍摄现场 。

老酒馆迎来送往,刘江用镜头将近代中国社会各阶层的代表人物一一定格。“这些酒客都是小人物,但无一例外都围绕着‘义字,小至兄弟情谊、江湖道义,大到家国大义、民族兴衰。各色人物,在大时代的舞台粉墨登场,卸下妆来,都是一个大写的人。”

导戏就像是炒菜

刘江这些年拍的戏,大都是以塑造人物取胜。“戏剧性是一部剧吸引观众的制胜法宝。而说到戏剧性,最关键的还是抓住人,把人物塑造好,柴米油盐这些日常小事也可以是惊天动地的。”

2009年,刘江开始拍《媳妇的美好时代》。不同于以往家庭伦理剧中的争吵和暗斗,这是一部轻喜剧,讲述一对“80后”夫妻的婚姻故事以及当代都市家庭中的婆媳关系。

“这个故事最触动我的两点就是温暖和喜感。”刘江说。拍摄之前,他就将这部剧定下“快乐地表现生活”的基调,在选择演员上也以此而行。调皮可爱、天真善良的毛豆豆由海清饰演,憨厚、受夹板气又有点小幽默的余味找来海清的同班同学黄海波。当时两人都还不是大明星,电视台嫌阵容不够强大,刘江没妥协,坚持不换演员。

2010年这部剧播出后,出乎意料地火,观众在论坛里留言声称“娶妻就娶毛豆豆”“嫁人就嫁余味”,海清也因此有了“国民媳妇”的称号。3年后,这部剧被引进到非洲,在当地走红,非洲人民都知道中国有个媳妇叫“Mao doudou”。

《媳妇的美好时代》火了之后,投资方希望刘江能够趁热打铁,继续拍“媳妇”类的家庭剧。“如果能有好本子,我也不排斥继续拍这一类型。但看到《黎明之前》,我一下子就被吸引了。”刘江说,当时投资方一直劝他放弃,理由是《潜伏》已经把谍战剧拍到极致,难以超越。

刘江坚持要啃下这块硬骨头,在他看来“《潜伏》和《黎明之前》是一个菜系两道口味不同的菜”。《黎明之前》成功地塑造了两个经典人物刘新杰和谭忠恕。两人一起长大,是经历过抗日战争考验的生死兄弟,后来谭忠恕成了国民党军情局的头子,刘新杰在其手下,实际身份则是中共地下党。

刘江清楚地记得吴秀波饰演的刘新杰和海清饰演的顾晔佳诀别那场戏。开拍前,吴秀波和海清没有见面,两人待在各自的车里,相距很远互不干扰。真正拍摄时,刘新杰在车里抱着死去的顾晔佳,哭得不能自已。“后来,谁都没想到秀波突然用力砸铁砣一样的方向盘,他的手当时就肿了,是骨裂。”刘江回忆说,这些都是剧本里 写不出来的,“就像菜谱,永远都无法描述味道,只有下锅炒出来才能感知到”。

“演员每一次的大喜大悲都是一种释放,他因此体味了另外一个人的人生,这是做演员的一种幸福感。”刘江曾在北京电影学院学了4年表演,虽未演过戏,但懂表演,也懂演员的心态。

也正因此,他总能找到合适的人演合适的角色,从而塑造出鲜活生动的荧幕形象,而那些角色背后的演员,海清、吴秀波、姜武、高圆圆等也都从他的剧中走了出来。

做有营养的精面馒头

聊起早年经历,刘江自己都笑,“能走到今天这一步,真是太幸运了”。童年时,刘江想成为一名作家,理想是在《少年文艺》上发表小说,后因总被退稿而屡屡受挫。考大学前,他曾在剧组当过一阵场记。1988年,他阴差阳错考上了北京电影学院表演系——那年电影学院只有表演系招生。“但实际上我是一个内向甚至羞涩的人,老觉得当众表演这事儿有点‘傻,放不开,所以老是逃课,逃作业。”刘江说。

上图:海清(右)在《媳妇的美好时代》中饰演天真乖巧的媳妇毛豆豆。下图:谍战剧《黎明之前》剧照。

毕业大戏时,他只在B组里演了一个小角色,几乎没有上台。毕业后,他一部戏也没演,而和他同级的蒋雯丽、许晴等都走上荧幕,成为大众喜爱的演员。当时,恰好东方歌舞团的走穴小分队缺一个男歌手,他硬着头皮补上去,跟着去南方小城唱流行歌曲。“但还是那个问题:别人在舞台上又蹦又跳,跟观众热情互动,我就跟个木头疙瘩似地在那儿傻唱。唱歌这事儿,没多久也放弃了。”

有一段时期,高晓松的《同桌的你》走红,刘江记起自己的文学梦,打算写歌词,但最终也是不了了之。前途灰暗,处处受挫,他一直闷闷不乐。有一天,他偶然看到电视上正在重播《北京人在纽约》,“感觉那个剧把我的感受全都表达出来了,对生活的理解,内心的爱恨情仇,都有了。从那个时候开始,我下定决心要当导演。”之后,他跑到北京的电影书店,把有关电影理论和实践的所有专业书籍全部买回来,闷着头自学,每天看书、记笔记、写剧本、琢磨摄影技术。

直到2003年,毕业后的第十年,刘江的机会终于来了。经人介绍,他认识了韩三平,那时韩三平已经是业界大佬,投资了多部叫好又叫座的影视作品。刘江便拿着自己的剧本《铁血青春》去找对方,韩三平对他说:“我只跟两种人合作,一个是没拍过戏的,一个是已经成名的。没拍过戏的我就只给你一次机会,拍砸了你就别混了。”

《铁血青春》是一部刑侦剧,讲述了一起有关“春秋虎符”的文物盗窃案,由姜武、梅婷、潘粤明主演。拍完后投资方很满意,但时运不济,正赶上“涉案剧退出黄金档”的政策出台,只能在非黄金时段播出,几乎没起什么水花。两年后,他导演了由胡军、梅婷主演的电视剧《岁月》,改编自当年大红的官场小说《沧浪之水》,在业内也备受期待,却再次被搁置,一直到5年后才播出……

“我不认为人生有白走的弯路。每一个弯路,它都会让你有不同的收获——其实我拍一部戏就像师傅做一个凳子、修一双鞋,就是做手艺的人,以此谋生,又给自己一点精神食粮,并且能通过这个手艺影响到别人一点点。”刘江说,也是因为那些弯路,他才更加珍视每一次执导筒的机会,将每一部作品都细细打磨。

如今,大量资本涌入影视行业,随之而来的是热门IP功用被放大,流量明星走上风口,刘江依然秉承“没有好的剧本,一切免谈”的原则。他不赞成创作者去迎合受众,而是应该引领受众,“也许人们已经习惯了吃糠,但我仍要做精面馒头,多吃几口,他们就会知道哪个更好吃”。

他讲起了拍摄《老酒馆》时的一个故事:

有一场夜戏,“老二两”冒雨到老酒馆喝酒,陈掌柜早早备好车准备送他回家,他拒绝。拍这场戏时,考虑到饰演“老二两”的演员牛犇已经84岁了,刘江怕老爷子冻着,就想着让他穿上袜子演。但等到拍摄时,老爷子执拗地按原剧本描述的來,最终光脚穿鞋,蹚着水在雨里行走,消失在夜色中。

站在监视器后面的刘江看着这一幕,泪流满面。“老人家用自己的行动告诉我们什么是规矩,什么是手艺,也告诉我们怎么去做人,怎么当演员。这才是真正有营养的东西,我要做的就是这样的戏。”