孔子“有教无类”思想新探

2019-10-08章小谦

摘要: 关于“有教无类”的解释众说纷纭,没有一种说法能够令人信服。广为人接受的解释是:不分贵贱贫富和种族,人人都可以入学受教育。然而,这个解释与孔子总体的教育思想不符。河北定县出土竹简《论语》中“有教无类”写作“有教无”,这个字,应该释读为。从得义,本义是“头部下坠的样子”,引申为“塌陷、崩溃”。“教”在春秋时期文献中的常用含义是“军事训练”。联系《论语·卫灵公篇》的具体语境分析,有教无的含义是:如果对民众进行以仁义为核心的军事教育,就不会上下离心离德,导致国家覆亡。

关键词:论语;孔子思想;有教无类;有教无

中图分类号: G40-092.25

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2019)04-0014-09

收稿日期:2019-04-28

作者简介:章小谦(1968-),男,江西余江人,教育学博士,江西师范大学副教授,主要从事中国教育史研究;南昌,330022。

《论语·卫灵公篇》中有一章特别简短:

子曰:“有教无类。”[1](p170)

这一章除去重复的“子曰”,其实就只有四个字,不但在《卫灵公篇》中,就是在整部《论语》中,也算是最简短的一章。或许因为言辞过于简短,后人理解它就颇费周章。据统计,自东汉马融至今,关于“有教无类”的不同解释达17种之多。无怪乎清末陈澧感慨:

“有教无类”四字为一章,何太简乎?必有节去之言矣![2]

本文不揣浅陋,拟在分析现有解释不足的基础上,重新探讨孔子“有教无类”的思想。新的探讨将遵循阐释学的整体性原则,一方面,把“有教无类”放在《卫灵公篇》全篇中,结合孔子的整体思想进行分析;另一方面,把《卫灵公篇》中的叙事部分作为理解孔子“有教无类”言说的背景。《论语》全书虽然以记言为主,但是关于孔子行迹的片言只语,却是全书编纂的基本线索。离开这些线索,孔子的话就会成为无的放矢的纯粹的格言。当然,新的探讨不得不循着原有解释的轨迹,对有关的字词进行详细的考证。不过,这种考证将建立在新的考古资料的基础上。

一、现有解释的不足

在现代汉语中,“有教无类”已经成为一个成语。《汉语大词典》对这个成语的解释是:“不论贵贱贤愚都给予教育。”[3]这个解释与教育史学界的主流看法是一致的。比如,孙培青先生就认为:

“有教无类”本来的意思就是:不分贵贱贫富和种族,人人都可以入学受教育。……“有教无类”打破贵贱贫富和种族的界限,把受教育的范围扩大到平民,这是历史性的进步。[4]

孙先生的看法所来有自。据曹魏何晏注,东汉马融对“有教无类”的解释是:“言人所在见教,无有种类。”[5](p5471)而北宋刑昺对此做了进一步的发挥:“此章言教人之法也。类谓种类。言人所在见教,无有贵贱种类也。”[5](p5471)现代研究孔子思想的人,如冯友兰、庞朴、蔡尚思、杨伯峻、赵纪彬、杨柳桥等,大都接受了《论语注疏》的基本看法,只是对“类”的具体含义各持一端。比如,有人认为“类”是指贫富、地域的差别(冯友兰、庞朴、蔡尚思、杨伯峻),有人认为是指与华夏族相对的其它种族(杨柳桥),还有人认为是指与同姓异姓相关的族类(赵纪彬),等等。而且,每一种解释都可以在古代文献中找到相关的证据。孙先生所言的“不分贵贱贫富和种族”,其实是将这几种关于“类”的不同解释进行了综合。

由马融肇端,经刑昺发挥,被现代教育史研究者继承的对“有教无类”的这一解释,认为孔子“有教无类”思想的主要功绩,是把教育的对象扩大到了平民阶层,有人甚至据此把孔子称作人类历史上第一个全民教育家。然而,孔子真的是全民教育家吗?

孙培青先生说孔子把受教育的范围扩大到平民,为什么不说扩大到全体社会成员呢?从逻辑上讲,“不分贵贱贫富和种族”和“全体社会成员”在概念外延上是重叠的。然而,孙先生在阐述这个问题的时候,其实留有余地。我们都知道,孔子所处的春秋时期,一般认为还是奴隶社会向封建社会的过渡时期,社会上除了平民阶层,肯定还有奴隶阶级。奴隶也是社会成员,只不过,他们是社会成员里面的贱类。而照刑昺所说,“无有贵贱种类”,那么,在孔子的思想中,奴隶这种贱类有没有受教育的资格呢?毫无疑问,没有。如果奴隶没有受教育的资格,那么说孔子教人不分种类,从事实上和逻辑上讲,就都是错误的。

孔子本人说过,“唯上知与下愚不移”[1](p181)。教育的作用本来在于益智去愚,既然上智和下愚两种人都不能通过教育加以改变,说明孔子把“上知”和“下愚”的人排除在受教育的范围之外。他还说:“举一隅不以三隅反,则不复也”[1](p68),说明他对学生的要求是能够举一反三,而能够举一反三的人,智商肯定不低。至于那些不能举一反三的人呢,恐怕就要失去学习的机会。看到宰予白天睡觉,他感慨:“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬也。”[1](p45)芸芸大众中,朽木粪土之人不知凡几,他们大概都会被孔子拒之门外吧。孔子又说:“唯女子与小人为难养也,近之则不逊,远之则怨。”[1](p191)女子占了社会总人口的一半,小人如果是指下层劳动阶级,那也要占到男性公民的大多数。试想,除了女子和小人,还剩下多少人可以成为孔子的教育对象?就在《卫灵公篇》里,还记载了孔子的一句话:“可与言而不与言,失人;不可与言而与之言,失言。知者不失人,亦不失言。”[1](p163)孔子本人當然就是一位智者,那么,那些被孔子认为如果和他说话就“失言”的人,有可能成为他的学生吗?

子贡曾经说过孔子“欲来者不拒,欲去者不止。”[6](p633)来者不拒,似乎可以作为“有教无类”的一个注脚。然而,援引这条证据的人很少注意到子贡前面的一句话:“君子正身以俟。”所谓正身以俟,就是“共己以待。问焉则言,不问焉则止。”[7]其实,这才是孔子关于教育对象的根本观点。《曲礼》云:“礼闻来学,不闻往教。”[8](p3)《学记》云:“善待问者如撞钟,叩之以小者则小鸣,叩之以大者则大鸣。”[8](p421)孔子的确不拒绝别人的请教,但是,他不会主动地向别人施教。求教是以具备一定的文化基础为前提的,一个对诗书礼乐一无所知的人,怎么可能发生文化或者人生哲学上的疑问,然后再去向孔子请教?如果把孔子的拱己以待,同佛教的“普度众生”、基督教的“福音传播”进行比较,我们会发现,孔子的教育对象其实主要局限于那些学而优然后仕的士阶层。

杨伯峻注“有教无类”,引“自行束脩以上吾未尝无诲焉”为释[1](p67)。言下之意,孔子对于那些行过拜师礼的人没有不教诲的,当然就是有教无类了。然而,杨伯峻对“自行束脩以上吾未尝无诲焉”的注解本身恐怕有误。郑玄注云“束脩,谓年十五以上也。”[5](p5390)唐初陆德明《经典释文》引郑玄《论语注》云:“(诲)鲁读为‘悔字,今从古。”[9]据此,“自行束脩以上吾未尝无诲焉”,乃夫子自省,是说自己虽然年十五即有志于学,但是未尝没有过后悔的事情。若依杨伯峻注,则孔子似乎有矜骄之意;后一种解释,则符合孔子“过则勿惮改”的一贯主张[1](p6)。

既然把“有教无类”解释为在教育对象方面不设限制不符合孔子的原意,有些人就试图另辟蹊径,对这句话重新做出解释。对“有教无类”的异解,最早来自南梁的皇侃。他说:

人乃有贵贱,同宜资教,不可以其种类庶鄙而不教之也。教之则善,本无类也[10]。

乍看起来,似乎皇侃和马融观点一致,其实大有不同。虽然皇侃也认为教育的对象应不分贵贱,但是他对“无类”的解释是“教之则善,本无类也。”因此,“有教无类”整句话的意思可以解释为:“任何人都可以接受教育(有教),因为他们在本性上没有区分(无类)。”概括起来说,“因为无类,所以有教”。

皇侃的观点影响了讲求心性的宋代学者。北宋孙奭虽然没有直接解释“有教无类”,但是他在疏解《孟子·尽心》章时说:“故重言之曰此五者之教,乃君子之所以教者也。《论语》云‘有教无类,同。”[5](p6028)孟子所论五教,是针对受教者的不同特点,分别采取五种不同的教育方法。孙奭认为这和孔子所说的“有教无类”是相同的。孙奭的意思,有教无类的“类”,虽然也是指学习者的种类,然而这个“类”,无关乎学习者的贵贱、贫富和种族这些外在的规定性,而是指人的天赋能力和学习基础等内在的规定性。“有教无类”的意思是“不管什么类型的学习者(无类),总是可以找到适合他的教育方法(有教)的”。

南宋朱熹在注释“有教无类”时说:“人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。故君子有教,则人皆可以复于善,而不当复论其类之恶矣。”[11]朱熹认为,天命之性本来是纯善的,但是人禀气而生,天命之性中掺杂了气质之性,人就不再是纯善的了。出生以后,受到环境的影响,人性会发生进一步的改变。不同的人,因为禀受的气质不一样,有清有浊;受后天环境的影响不一样,有好有坏。其结果,他们的善恶程度也会不一样。有教无类的“类”,指的就是这些按照善恶标准划分的不同的人的种类。如果对这些属于不同善恶等次(种类)的人进行教育,他们都可以回复到天命之性的纯善的状态,到了那时候,就不再有善恶的等次(种类)划分了。在朱熹这里,“无类”不是指教育的前提,而是指教育的结果。朱熹认为孔子的意思是:“教育有可能使人人回复纯善的天命之性(有教),回复天命之性的人不再有道德品德上的差别(无类)。”

从皇侃到刑昺再到朱熹,他们的具体观点虽然有所不同,但都源于儒家思孟学派的人性论。这种人性论认为,每个人的天性是相同的(性相近),而且,都具有接受教育的可能性(善端),只要对他们进行适当的教育,每个人都可以克服后天环境的限制,回复原有的天命之性。然而,我们有理由怀疑,孔子本人是否有这样的思想?至少,在《论语》中,孔子没有表达出这样的思想。相反,孔子因材施教,七十二子各有所专,至于达到道德上的完美(成圣),从来都只是一个理想,孔子本人都不敢自许。孟子倒是说过,“人皆可以为尧舜”。但是,孟子也认为,圣人和圣人相比,还是有很大的不同。他说“伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。”[12]圣人尚且如此,一般人作为教育的目标怎么可能没有种类的差别呢?

现代学者的努力主要集中于重新解释有关的字词。赵纪彬对“有教无类”中的“有”“教”“类”三个字都重新作出了解释。他释“有”为“域”,太过迂曲,不可信。释“类”为“族类”,倒也不算标新立异,但是他认为这个族类仅限于平民和奴隶的氏族,就有些片面了。不过,他对“教”的解释有可取之处。他认为这个“教”不是“教育”的教,而是指“奴隶主贵族对于所域之民施行的教化,发布的教令,以及军事技能的强制性教练。”至于他认为“有教无类”整句话的意思是“对于民实行军事训练,应按地域划分(域教),而不分族类(无类)”[13],则令人难以置信。

庞光华认为“有教无类”的“类”是“善,合乎理法”的意思,因此孔子说“有教无类”,是说当时的教育不善,不合理法[14]。这种看法虽然新颖,但是很容易被驳倒。现代汉语中的“教”字是个中性词,因此,对于现代的教育制度和方法,我们可以进行效率和价值方面的判断,给予“好”或者“坏”的评价。但是,在古代社会,特别是在儒家的语境中,“教”通常就是指“教化”,是由处于文化优势地位的一方向处于文化劣势地位的一方所进行的文化传导。这种文化传导被赋予了正向的价值,它本身就是一种善的行为。因此,在孔子那里,只有教与不教的問题,没有教善还是不善的问题。

马数鸣的思路有一定的启发性。他认为“有教无类”的“类(類)”应该是“頪”的繁写。頪的意思是“难晓”,“有教无类”是说“只要进行教育,就没有什么难以明白的。”他认为“有”是一个词头,没有实际意义,和后面的“无”也没有关系[15]。这是典型的减字解经,方法不当,结果自然难以令人信服。

谢质彬从语言学的角度对“有教无类”进行了探讨。他认为“有教无类”从语法上讲不同于“有气无力”“有去无回”这样的句式,这种句式的特点是由“有”“无”所断定的两个事物是相继发生或相辅相成的两个同类事物,而“教”和“类”显然不是这样的两个事物。与“有教无类”句式相同的应该是像“有备无患”“有恃无恐”这样的句式,这种句式的特点是由“有”所断定的事物是由“无”所断定事物的原因,或者说,后者是前者的结果。因此,同朱熹的观点相似,他认为“有教无类”的意思是“教育导致了德性差异的消失”[16]。

从古至今,这么多的学者反复讨论“有教无类”四个字的含义,竟然歧见互出,莫衷一是。为什么会这样呢?顺着马数鸣的思路往前走,我们不由得产生这样一个疑问:会不会是“有教无类”这句话在《论语》流传的过程中产生了文字上的错讹呢?

二、考古新发现

1973年河北省文物管理处、定县博物馆对河北定县(今定州市)八角廊40号西汉中山怀王刘脩墓进行发掘,出土了一批竹简,其中就有《论语》。虽然竹简出土时“散乱残断,炭化的黑地上墨字已多不清晰”[17](p1),但是在张政烺、李学勤、于豪亮等专家的指导下,经过整理小组近二十年的努力,终于在1993年完成了竹简的释读工作,并于1997年出版了竹简《论语》的释文。因残简太多,且发掘后损毁严重,释文仅得7576字,不到今本《论语》的一半。所幸《卫灵公篇》较为完好,有694字,可达今本的百分之七十七。其中“有教无类”章四字俱全,写做:

子曰:“有教无”[17](p74)。

其中的“”字和今本《论语》中的“類”字颇为不同。類字的左边上从米,下从犬;字的左边上从山,下从豕。这可以确定它们不是同一个字。西汉时期,造紙术和印刷术还没有发明,经书都是用毛笔书写在竹帛上面。秦始皇焚书坑儒,发布挟书令,汉初诸生传经,全凭口授,记录者注重字音,常用省字借字,结果,不同的经书写本在文字上就会有一定的差异,这是正常的。但是,文字的简省和假借,并不能随心所欲,而是必须遵循一定的规范。因此,今天的读者才可以依据这些规范读出借字或省字所代表的正字。简省字和通假字至多可以说是“别字”,但不能说是错字。類对于来说,既不是简省字,也不是假借字。我们只能说,今本的類字,是简本字的错字或讹字。也就是说,在《论语》的流传过程中,“有教无”被错读错写成“有教无類”了。为什么会发生这样的错讹呢?

竹简《论语》应该属于《鲁论》,据竹简整理者说:

在竹简本中发现《鲁论》所具有的文字,则应当是《鲁论》本来的东西。这是从今本《论语》中看不到的。在定州汉墓竹简中和《论语》一起出土的,还有萧望之的奏议。萧望之在当时是皇太子的老师,是传授《鲁论》的大师。刘脩死后把《论语》同萧望之的奏议放在一起,应不是偶然的[17](p4)。

竹简整理者的推断大致不错。《汉书·艺文志》叙《论语》初撰及汉初流传情况,颇为详尽。略云:

论语者,孔子应答弟子时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之论语。汉兴,有齐、鲁之说。传齐论者,昌邑中尉王吉、少府宋畸、御史大夫贡禹、尚书令五鹿充宗、胶东庸生,唯王阳名家。传鲁论语者,常山都尉龚奋、长信少府夏侯胜、丞相韦贤、鲁扶卿、前将军萧望之、安昌侯张禹,皆名家。张氏最后而行于世[18](p1717) 。

武帝时期又出现过古文《论语》。据《汉书·艺文志》:

武帝末,鲁共王怀孔子宅,欲以广其宫。而得《古文尚书》及《礼记》、《论语》、《孝经》凡数十篇,皆古字也。共王往入其宅,闻鼓琴瑟钟磬之音,于是惧,乃止不坏。孔安国者,孔子后也,悉得其书,以考二十九篇,得多十六篇。安国献之。遭巫蛊事,未列于学官[18](p1706)。

据说,孔安国将古文《论语》转写成隶书,并作了训解。然而,何晏《论语集解序》云:

古论唯博士孔安国为之训解,而世不传[5](p5333)。

张禹之学,其实不完全属于鲁论。《随书·经籍志》云:

安昌侯张禹本受鲁论,晚讲齐论,后遂合而考之,删其烦惑,除去《问王》、《知道》二篇,从《鲁论》二十篇为定,号《张侯论》[19]。

由于张禹官高位重,当时治《论语》者靡然从风。据《汉书·张禹传》:

初,禹为师,以上难数对己问经,为《论语章句》献之。始,鲁扶卿及夏侯胜、王阳、萧望之、韦玄成皆说《论语》,篇第或异。禹先事王阳,后从庸生,采获所安,最后出而尊贵。诸儒为之语曰:“欲为《论》,念张文。”由是学者多从张氏,余家寝微[18](p3352)。

因此,张禹在《论语》流传史上起到了关键性的作用。在他之前,论语有不同的写本,有不同的解释系统,他利用自己的身份和地位,将鲁论、齐论合而为一。从此以后,《论语》就只有《张侯论》一种写本流传了。不过,张禹将《论语》的解释权定于一尊,凭籍的是权位,而不是对《论语》的深刻理解。清人崔述曾如此慨叹:

嗟夫,张禹何知,知媚王氏以保富贵耳,汉宗社之存亡不问也,况于圣人之言乌能测其万一;乃竟公然辑而合之,其不当删而删,不当采而采者,盖亦不少矣![20]

张禹之后,经过刘歆、马融、郑玄、王肃,到何晏、皇侃、刑昺,再到朱熹、阮元、康有为,对《论语》的注释虽时有增损变更,但是,《论语》的文本基本上没有大的变化。也就是说,今本的《论语》和《张侯论》在文字方面基本上是一致的。中山怀王刘脩卒于公元前55年,张禹卒于公元前5年。《张侯论》的风行,当在张禹晚年得志之后,其时刘脩早已作古。据此可以断定,定州汉墓的竹简本《论语》属于失传了的鲁论,今本《论语》属于西汉末年开始流行的“张侯论”。从时间的先后来说,汉初就已经流行的鲁论肯定更接近《论语》的原貌。张禹虽然对经学有一定的造诣,但是他品行污浊,经虽明而行不修,与孔子这样的圣人在心灵上无法契合。所以,他对《论语》的理解必然流于肤浅,从而对有关文字材料的处理也必然失之武断和片面。张禹将“有教无”改为“有教无类”,大失孔子教民思想的原意。

三、释读之误

定县汉墓出土竹简整理小组将“有教无类”的类释读为,可能有误。竹简出土时字迹已经汗漫不清,几经播迁之后,损毁更甚,尽管原简尚存河北省文物局,但简片已经无法辨识。尤为遗憾的是,限于当时的拍摄技术,也没能留下有价值的照片。字历代字书都没有收录,也不见于目前发现的任何传世文献和其它出土文物,我们认为,这个字应该释读为。许慎《说文解字》“,头也,从页声。”段玉裁注:“,叠韵字,盖古语也。《集韵》曰:‘谓头痴。钱氏大昕曰:‘春秋战国人名有蒯聩者,疑即此字。五怪切,十五部。”[21](p418)

字所从字之,疑即甲骨文之,可以隶定做,应该就是“隊(墜)”的本字。甲骨文的是一个会意字,为倒足形,为豕形。野猪是殷商时期有代表性的猎物,围猎野猪的常用方式就是预先挖掘陷阱,然后将野猪赶到陷阱里去。表示野猪头足倒立,坠入陷阱之中。甲骨文中有一个字,上从豕,下从正足形,通释为“逐”。甲骨文字中和俱表足形,正足表示前进、上行的行为,倒足则表示后退、下降的行为。这里,表示向前追赶,表示向下墜落。

然而,隶书的隊从,不从。甲骨文作,篆文作。许慎《说文解字》:“,从意也。从八声。”段玉裁注:“从,相听也。者,听从之意。……有所从则有所背,故从八。”[22](p49)许慎释八曰“八,别也,像分别相背之形。”[21](p48)释八为别,是完全正确的。八与分乃古今字,甲骨文先有,后增加刀形,作。然而,从相背之意引申出相从之意,则不免过于牵强。甲骨文从八之字不少,除之外,尚有、等,其基本含义都是将牲体从中间剖分为两半,用于祭祀。

隶书的是由()讹变而来。西周金文(隊)作(《毛公鼎》)[22](p1534)、(《卯簋盖》)[22](p2710),豕的上部都不从八。《毛公鼎》中的上部作,像爪形,可以看做是甲骨文的省化。《卯簋盖》中的左边从阜,右边从,的上部进一步减省为。在战国以后的简帛文字中,以足或止为上部构件的字,多减省为,最典型的例证就是“前”字。前字从甲骨文、金文到篆书、隶书的变化,见下图:

定县汉墓出土竹简整理小组释读出来的字,左旁上部的山形,其实是足形。在简帛文字中,山形和足形很相像,容易混淆,比如隶书的岂字和崇字,上部为山形,在汉代简帛书中却近于足形,隶书的此字,左旁为足形,在简帛书中却近于山形,见下图:

所以,被整理小組释读为的字,其实是字,字左旁上部的足形,在后世减省为形,成为《说文解字》所录的字。

四、不能读为類

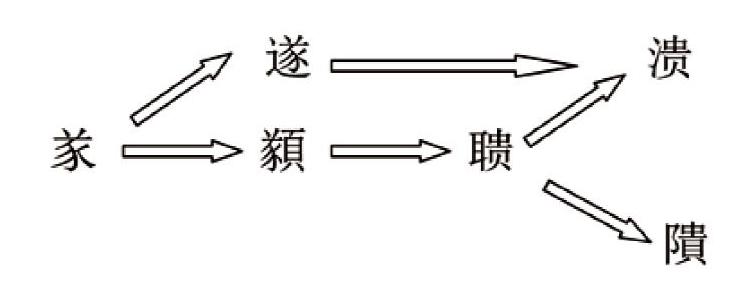

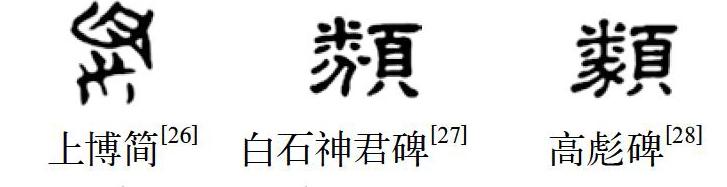

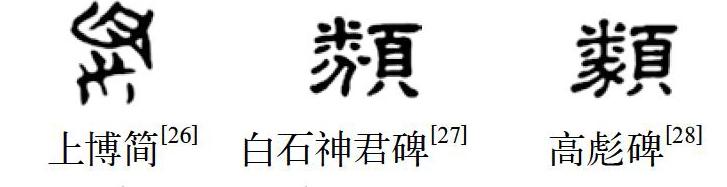

類,篆文作。许慎《说文解字》:“种类相似,唯犬为甚。从犬頪声,力遂切。”[22](p476)许慎以篆文立说,牵强附会,不可信。甲骨文和西周金文中没有从页的類字。战国时期类字通作頪,战国晚期以后才出现含有犬形构件的類字。然而,也有不以犬而以豕、以分为构件的情形,见下图:

先有頪字,后有類字,说明頪、類为古今字,類不但从頪得声,而且从頪得义。汉代类字可以从犬,也可以从豕,充分说明类的字义与犬无关。不过,许慎对頪字的解释却有可取之处。许慎说:“頪,难晓也。从页米声。一曰鲜白貌,从粉省。”段玉裁注云:“頪類古今字,……《广雅》云‘頪,疾也。……米多而不可分别,……后乃類行而頪废矣。[21](p421)”也很有见地,但是他说类从米得义,是由于“米多而不可别”,则失之迂曲。甲骨文有米字,写作。郭沫若认为:“米盖读为類,類从頪声,頪从米声,例可通假。”[29]米在甲骨文中作祭名,应该就是后世的类祭。《周礼·小宗伯》:“凡天地之大灾,类社稷宗庙,则为位。”郑玄注曰:“祷祈礼轻,类者依其正礼而为之。则知凡言类者,皆谓依事类而为之,如郊祀为祭天之常祭,今非常祭,而亦依郊祀为之,则曰类,非有专称,故许慎释之以事类祭天神也。”[5](p1658)如果郭说成立,那么甲骨文中的类字就是米字,或者说,米就是类的本字。

为什么从米字可以引申出类别的含义?李孝定有一个解释,他说:“疑()中一画乃象筛形。盖米之为物作固是以象之,而与沙水诸字之从小点作者易混,故取象于筛以明之,亦犹雨字作上画象天之意也。择米者必用筛。”[30]古代使用碾、磨、舂、敲等手段对谷物进行脱粒,脱粒之后,用筛子将糠和米分离开来。从筛选这个行为自然引申出区分、类别的含义,所以米可以用作类。米和羊一样,是可口的食物,所以米有“祥、善”的含义。糠黄米白,所以米也可以表示颜色的“鲜白”。米和页组合在一起,会人“脸色苍白”之意。脸色苍白可能是急病的症候,所以《广雅》云“頪,疾也。”[31]因为頪有疾病的含义,而且这种病与头部有关,所以頪才会有许慎所谓“难晓也”的含义。米可以用作祭品,商代常常以祭品作为祭名,所以米又可以用作禷。最早只有米字,当米成为食品的专名之后,就在米字下面增加分字作为部首表示类别,即许慎所谓“从粉省”,而粉又与傅面之粉易混,为了区别,乃借用表示“脸色苍白”的同音字頪字。物类之中,犬豕与人关系最为密切。战国至秦汉间,文字繁化,于是頪又增加犬形或豕形部首,成为表示类别含义的专字。

以上的讨论表明,米形是類字的核心构件,或者可以说,米和類就是古今字。那么,定县竹简整理小组释读出来的,就不可能是類字,因为它没有米这个核心构件。

五、“有教无”新解

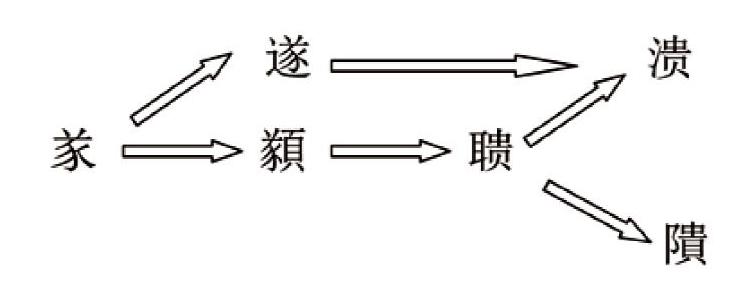

《说文解字》中除了字之外,尚有顡、、三个形体相近的字,都是的异体字。既从得声,也从得义。的本义是“头向下(墜)的样子”,弱智婴儿的外部生理特征,常常表现为头部歪斜下墜,所以的引申义为“头痴”“不聪明也”。字后世不用,借聩字以代。春秋时期卫庄公,经传通作蒯聩。卫灵公之所以给自己的儿子取名蒯聩,大概就是因为庄公生下来之后有头部歪斜下墜的生理特征。据《左传》所载,庄公为人行事,昏乱悖谬,正合“头痴”“不聪明”之义。不智之人,往往不仁。《吕氏春秋·知士》述剂貌辨与齐宣王之语云:“太子之不仁,过涿视,若是者倍反。”高诱注曰:“涿,不仁之人也。”王绍兰认为:“涿乃之讹,即蒯聩。”[32]由此,蒯聩又成了“昏聩”“背反”的代名词。、、蒯、聩,音近义通,后世通用无别。如又可作,聩也可做,还可以作。既然四字可以通用,后世乃并作聩字。有教无,即是“有教无聩”。

聩既是的借字,所以聩有“下墜、崩陷、推倒”的意思。因为聩多在“耳聋”“昏聩”的意义上使用,后世新造隤字代替“下墜、崩陷”意义上的聩字。《汉书·苏武传》叙李陵之歌云:“路穷绝兮矢刃摧,士众灭兮名已聩。”聩又作隤,颜师古注曰“隤,墜也。”[19](p939)南齐张融《海赋》:“钟撞则八紘摧聩,鼓怒则九纽折裂。”“摧聩”,犹言“摧毁”[33]。司马相如《上林赋》:“于是乎乃解酒罢猎,而命有司曰:‘地可垦辟,悉为农郊,以赡萌隶;聩墙填堑,使山泽之民得至焉。”[34]“聩墙”,即“推倒、毁坏城墙的意思”。

先秦文献中,聩与溃音近义通。《说文解字》云:“溃,漏也。从贵水声。”段玉裁注曰:“漏当作屚,屋穿水下也。《左传》:‘凡民逃其上曰溃。此引申之义。《小雅》《大雅》皆曰:‘溃,遂也。此皆谓借溃为遂。”[22](p551)说借溃为遂是对的。战国之前的甲骨文和金文中都不见溃字,溃字晚出。如前所述,的甲骨文作,会豕落陷阱之形。的本义是墜落,婴儿新生,头向下,脚向上,正象墜落之形,所以可以引申为“降生,顺利,条畅,成功,到达”等含义,这种意义上的,后世通作遂。《诗经·小旻》:“如彼筑室于道谋,是用不溃于成。”毛亨传曰“溃,遂也。”郑玄笺云:“如当路筑室,得人而与之谋所为,路人之意不同,故不得遂成也。”[5](p963)然而,《左传》所谓“凡民逃其上曰溃”,却不是“漏也”的引申之义,而应该看作是(墜)的分化字,即,后世写作聩或溃,意思是“墜落”,引申为“由内乱引起国邑的崩溃、瓦解。”《春秋文公三年》经云:“沈溃。”《左传》曰:“凡民逃其上曰溃,在上曰逃。”[35]《春秋昭公二十九年》经云:“冬,十月,郓溃。”《谷梁传》曰:“溃之为言,上下不相得也。上下不相得则恶矣,亦讥公也。昭公出奔,民如释重负。”[36]《春秋僖公四年》经云:“蔡溃。”《公羊传》曰:“溃者何?下叛上也。国曰溃,邑曰叛。”[37]《井侯簋铭文》云:“追考,不敢(墜)。”[23](p2457)邢侯所不敢墜失的,是先父留下的基业,而先秦时代的基业,主要就是人民和土地。关于春秋时期的君民关系,荀子有一个很好的比方:“君者,舟也,庶人者,水也,水则载舟,水则覆舟。”[6](p633)如果处于社会下层的民众叛乱或者逃亡,那么处于上层的诸侯卿大夫们就成了空中楼阁,必然墜落,整个统治秩序就会崩塌。这种情形被称做,即聩,因为战国以后聩成为表示“耳聋”“昏聩”含义的专字,所以汉人写经时多改聩为溃。定县竹简不用聩,也不用溃,而使用的本字,尚存古意。、、聩、隤、溃诸字的关系可以用下图表示:

“有教无”的“教”字,也不是“教育”的意思,而是与“不教而驱之战”的教字一样,应该理解为“军事训练”[38]。不过,孔子所言的军事训练,主要不是射御行阵,而是实行仁政,使民亲附。孔子本人对军事训练要言不烦,然而,秉承孔子儒家学说的荀子,在《议兵篇》中通过与临武君的争辩,很好地阐发了儒家的军事教育观点,此不避烦冗,摘引如下:

临武君与孙卿子议兵于赵孝成王前,王曰:“请问兵要。”临武君对曰:“上得天时,下得地利,观敌之变动,后之发,先之至,此用兵之要术也。”

孙卿子曰:“不然。臣所闻古之道,凡用兵攻战之本在乎壹民。弓矢不调,则羿不能以中微;六马不和,则造父不能以致远;士民不亲附,则汤、武不能以必胜也。故善附民者,是乃善用兵者也。故兵要在乎善附民而已。”

临武君曰:“不然。兵之所贵者势利也,所行者变诈也。善用兵者,感忽悠暗,莫知其所从出,孙、吴用之,无敌于天下,岂必待附民哉!”

孙卿子曰:“不然。……故仁人上下,百将一心,三军同力;臣之于君也,下之于上也,若子之事父,弟之事兄,若手臂之扞头目而覆胸腹也,诈而袭之,与先惊而后击之,一也。且仁人之用十里之国,则将有百里之听;用百里之国,则将有千里之听。用千里之国,则将有四海之听,必将聪明警戒,和传而一。故仁人之兵,聚則成卒,散则成列;延则若莫邪之长刃,婴之者断;兑则若莫邪之利锋,当之者溃……”[6](p314-316)

综上所述,“有教无”即“有教无聩”,意思是:“如果对民众进行以仁义为核心的军事教育,就不会上下离心离德,导致国家覆亡。”

六、“有教无”的语境

今人读《论语》,好断章取义。《汉书·艺文志》云:“《论语》者,孔子应答弟子时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。”[19](p1717)既言“相与辑而论纂”,则《论语》全书的编纂,必然有一定的条理次序,不可能将弟子所记机械地堆积在一起。论字本身就有“条理”的含义。《说文解字》云:“论,议也。”段玉裁注曰:“论以仑会意。……龠部曰:仑,理也。”[22](p91)今本《论语》分二十篇,每篇又分若干章,每篇的主题或背景都不同;一篇之中,各章围绕主题语意相承,次序分明。

《卫灵公篇》全篇共分四十二章。首两章记孔子答卫灵公问阵及在陈绝粮,交代了本篇所记孔子言行的背景,对于理解全篇的内容而言至关重要。《卫灵公篇》的主要内容包括四个方面:(一)对卫国人物卫灵公、南子、史鱼、蘧伯玉等的评价;(二)针对卫灵公问阵所阐明的治国理念;(三)因离开卫国而触发的关于选择人生去就的感想;(四)因在陈绝粮而阐发的应对穷困处境的人生态度。篇中孔子的每一段话都是有的放矢,有感而发,绝非泛泛而谈。后人把孔子的话每每作为格言,用于诸多场合,而在孔子当时,却都是就事论事。明白这一点,对于正确解释《论语》,大有助益。在展开对“有教无类”的讨论之前,拟先运用这个方法解决《论语·卫灵公篇》解释史上的几段公案。

《卫灵公篇》第三章:

子曰:“赐也,女以予为多学而识之者与?”对曰:“然,非与?”曰:“非也,予一以贯之。”[1](p161)

按,此章极突兀,与前两章语意不接,而且与《里仁》篇重复,历来《论语》注家对此争讼纷纭。司马迁《史记·孔子世家》于本章之前增“子贡色作”四字[39](p416)。增此四字,语境顿出,语意立显。子贡之所以色作,是因为他和子路一样,对他们跟着孔子一心求道却遭遇绝粮的窘境感到郁闷,孔子“小人穷斯滥矣”的断语让他觉得如芒刺在背。孔子见机施教,进一步开导他。子贡本人博学多识,孔子针对子贡的这个特点,以自己为例,提出要一以贯之。具体的知识只能运用于具体的场合,只有把握了一以贯之的道,才能坚持穷通不二的仁德,即所谓的“仁者不忧”。[1](p95)

《卫灵公篇》第二十六章:

子曰:“吾犹及史之阙文也,有马者借人乘之,今亡矣夫!”[1](p167)

注家于此章千古聚讼,莫衷一是。按,此章当与上下章同读。孔子游卫,本想大有作为。奈何卫灵公虽宠之年俸六万粟的待遇,却不能接受孔子以德治国的主张,所以卫灵公问阵,孔子请行。孔子于上章言三代之民,直道而行,可见德治之效。欲行德治,必待圣贤之才。古之圣王,亲贤任士,拱己南面而天下大治。据《史记·齐太公世家》:“吕尚盖尝穷困,年老矣,以渔钓奸周西伯。西伯将出猎,……果遇太公于渭之阳,与语大说……载与俱归,立为师。”[39](p245)司马迁所述,必有所本,史之阙文,孔子有幸得见,但是卫灵公之待孔子,却是与南子同车,宦者雍渠参乘,使孔子次乘,所以孔子有“今亡矣夫!”的慨叹。卫灵公待孔子不薄,孔子本应知恩图报,当灵公问阵之时,孔子虽不愿意作答,但也可以设辞搪塞,却直言“未之学也”,似乎不近人情。学生于此或有疑问,孔子乃解释说:“巧言乱德,小不忍则乱大谋。”[1](p167)不忍,义同孟子的“不忍之心”。

同样,对“有教无”的解释,也应当联系当时的语境。自三十三章言“知仁庄礼”至三十九章“有教无”,孔子议论的中心是如何处理君民关系,实行儒家的仁礼之治。谈仁礼之治,是对“俎豆之事,则尝闻之矣;军旅之事,未之学也”这段话的展开。[1](p161)知及之,仁守之,是谈统治者的修身;庄莅之,礼动之,是谈统治者的治民;民敬民善,是谈仁礼之治的效果(“知及之,仁不能守之;虽得之,必失之;知及之,仁能守之,不庄以涖之,则民不敬。知及之,仁能守之,庄以涖之,动之不以礼,未善也。”)[1](p169)。君子大受于道以治人,小人小受于道以听治(“君子不可小知而可大受,小人不可大受而可小知也”)[1](p169)。所以君子可以从容就义,而小人死于水火(“民之于仁也,甚于水火。水火,吾见蹈而死者矣,未见蹈仁而死者也”)[1](p169)。君子矢志于道,百折不回;然用道治民,则与时权衡(“当仁,不让于师。”“君子贞而不谅”)[1](170)。小人事君子,固为求温饱,如果君子使民以义,小人必敬慎其事(“事君,敬其事而后其食。”)[1](170)。捍御国难,必赖上下同心,众志成城。如果平时对民众施行礼义教化,并加强军事训练,则战时就不可能出现因上下离心甚至内乱而溃败的情形(“有教无”)。所以军旅之事不过是细枝末节,俎豆之事才是制胜的根本。卫灵公好战,而且有匹夫之勇,但是不知道治国临民的大道,孔子去卫,实在是因为与卫灵公“道不同,不相为谋。”[1](170)

参考文献

[1] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980.

[2] 陈澧. 陈澧集(二)[M].上海:上海古籍出版社,2008:30.

[3] 罗竹风.汉语大词典[M].上海:汉语大词典出版社,1997:3871.

[4] 孙培青.中国教育史[M].上海:华东师范大学出版社,2000:32.

[5] 阮元.十三经注疏[M].北京:中华书局,2009.

[6] 王先谦.荀子集解[M].北京:中华书局,2013.

[7] 孙冶让.墨子间诂[M].北京:中华书局,2001:449.

[8] 陈澔.礼记集说[M].上海:上海古籍出版社,2016.

[9] 陸德明.经典释文[M].北京:中华书局,1983:348.

[10] 皇侃.论语集解义疏[M].南昌:江西人民出版社,2009:327.

[11] 朱熹.四书集注[M].长沙:岳麓书社,1985:203.

[12] 杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1988:232.

[13] 赵纪彬.论语新探[M].北京:人民出版社,1976:62-97.

[14] 庞光华.论语有教无类新解[J].古籍整理研究学刊,2017(01):56-59.

[15] 马数鸣.释有教无類的類[J].学术界,1989(05):95-96.

[16] 谢质彬.有教无类解[J].文史知识,1989(11):79-82.

[17] 河北省文物研究所汉墓竹简整理小组.定州汉墓竹简论语[M].北京:文物出版社,1997.

[18] 班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局[M],1982.

[19] 魏征,令狐德芬.隋书[M].北京:中华书局,1973:939.

[20] 催述.崔东壁遗书[M].上海:上海古籍出版社,2013:285.

[21] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[22] 中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成[M].北京:中华书局,2007.

[23] 姚孝遂.殷墟甲骨刻辞类纂[M].北京:中华书局,1989:331.

[24] 容庚金.文编[M].北京:中华书局,1989:84.

[25] 陈建贡,徐敏.简帛书字典[M].上海:上海书画出版社,1991.

[26] 李守奎,等.上海博物馆藏战国楚竹简文字编[M].北京:作家出版社,2007:431.

[27] 天津古籍书店编辑室.白石神君碑[M].天津:天津古籍书店,1988:1.

[28] 国学大师.汉字类字形演变[EB].http://www.guoxuedashi.com/,2019-4-20.

[29] 于省吾.甲骨文字诂林[M].北京:中华书局,1996:1838.

[30] 李孝定.甲骨文集释[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1960:2397.

[31] 王念孙.广雅疏证[M].济南:山东友谊书社,1991:88.

[32] 许维遹.吕氏春秋集释[M].北京:中华书局,2009:206.

[33] 萧子显.南齐书[M].长沙:岳麓书社,1998:382.

[34] 萧统,文选[M].北京:中华书局,1977:129.

[35] 杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990:527-528.

[36] 徐正英.春秋谷梁传译注[M].北京:中华书局,2016:718.

[37] 刘尚慈.春秋公羊传译注[M].北京:中华书局,2010:203.

[38] 章小谦.中国古代教学概念的演变——从字源的角度看[J].现代大学教育,2017(04):31-38.

[39] 司马迁.史记[M].长沙:岳麓书社,1988.

(责任编辑 李震声)