长沙金盆岭出土西晋青瓷对书俑

2019-09-28张驰

文 图/张驰

20世纪60年代,长沙市郊发现一批古墓,其中最有研究价值的是南郊金盆岭9号墓。该墓出土了西晋永宁二年(302年)的纪年砖和以青瓷对书俑为代表的一批瓷俑。青瓷对书俑是迄今为止所见唯一一件,一般认为它反映了古人校对书籍的具体形象。姜生以宗教学的视角审视对书俑,认为9号墓的空间结构与北斗形状吻合,随葬俑群都为墓主人“炼形”服务,青瓷对书俑可能是鬼官北斗。姜生的研究方法比较独特,观点较为新颖,将考古材料与宗教学联系到一起。但该墓葬发掘之前就遭到扰乱,且仅以墓葬平面形制作为论据,使得该观点未必令人信服。

出土情况

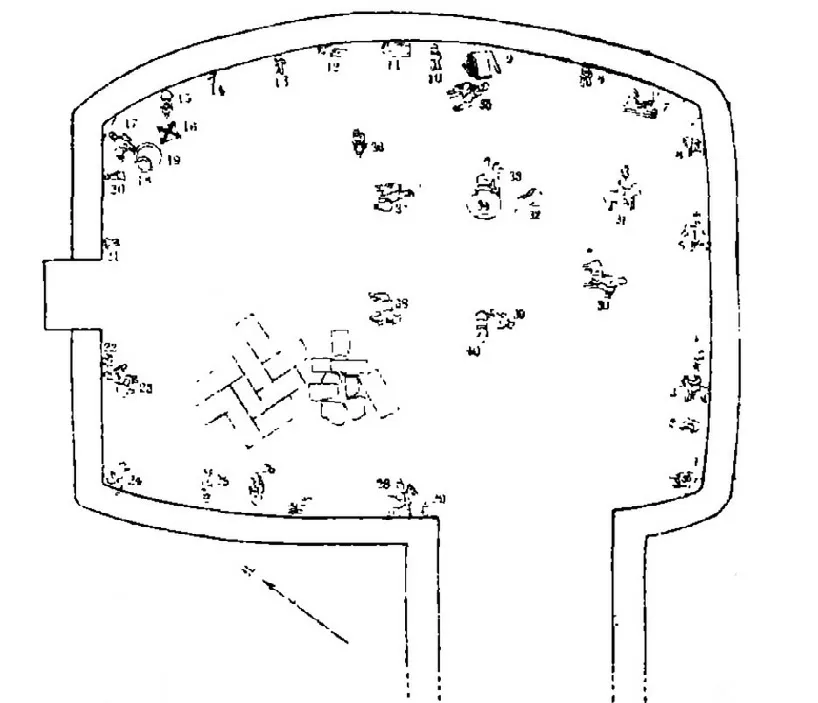

金盆岭9号墓是一座“凸”字形砖室墓,券顶,坐东朝西,由甬道、墓室等构成。券顶已塌陷。在墓室四角各有一个灯台,发掘报告称之为“悬空砖”。随葬器物大多出土于墓室四周,沿墙壁摆放。纪年砖刻“永宁二年五月十日作”字样。发掘报告未对随葬品摆放的规律作过多说明。

青瓷对书俑,俑高17.2厘米

该墓出土了大量随葬俑,均为手制,头、身、足、手分别制成后再捏合成一体。俑体都施绿釉,开有冰裂纹,但多已剥落。对书俑二人对坐,均高冠长衣,一人手执笔及简作书写状,另一人手执一案,案上置简册,若有所言;两人之间置一长方形案,案上放一长方形砚和一有四个叉口的笔架,架上置笔二支;案的一端置一长方形箱,箱侧有提手。其他随葬瓷俑还有骑俑、乐俑、立俑、坐俑等,其中有一个坐俑造型较为接近对书俑,发掘报告称之为“写字坐俑”。该俑执笔及简,作书写状,戴高冠,长衣遮足,身体前倾。

冠饰及桌上用具

青瓷写字坐俑,高13.6厘米(湖南省博物馆《长沙两晋南朝隋墓发掘报告》)

金盆岭9号墓出土人物俑(右一为青瓷写字坐俑)

在古代,冠饰能够代表人的身份和地位。研究对书俑的冠饰是我们探索其背后历史文化信息的关键。《后汉书志·舆服志》载:“进贤冠,古缁布冠也,文儒者之服也……公侯三梁,中二千石以下至博士两梁,自博士以下至小史私学弟子,皆一梁。”进贤冠为古时文职人员所戴,自汉代始历代相袭,其下衬以介帻组合成为整体,是为有帻之冠。它的底部是一圈“颜题”,颜题在脑后突起两尖“耳”,头上是屋顶状的介帻。介帻之上有“梁”,梁的数量代表了身份等级。对书俑所戴进贤冠皆只有一道梁,说明二人的身份均属“博士以下至小史私学弟子”一类,一般为侍从、书童或弟子。大概从东汉时期开始,校对已经正式成为一种官职。

写字坐俑在外观形象上与对书俑几乎无异,且身体前倾,仿佛对面坐着一个人。该俑可能也用于组成对书俑,因某些原因而另一半缺失。当然,也不排除其单独使用或者作为替换品的可能。

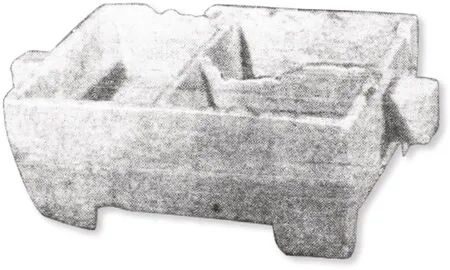

长沙沙湖桥汉墓出土多格石水盂(湖南省文物管理委员会《长沙沙湖桥一带古墓发掘报告》)

另外,对书俑桌子上的物品也值得我们关注。根据发掘报告的描述,除桌案上的一端放置了毛笔、砚台和笔架外,在另一端还有一长方形箱,箱侧有提手。该物品可能有两种功用:一是作为箱子,二是作为水盂。若其为箱,则应用于收纳文房工具,包括笔、简等在内;如其为水盂,则供洗笔之用。长沙沙湖桥汉墓出土有多格石水盂,无盖,外观与对书俑桌上所见之物相似,故对书俑使用的“箱”可能系水盂。

从对书俑看墓主身份

金盆岭9号墓是迄今为止唯一出土有对书俑的墓葬,这不禁令人产生这样的疑惑:为什么这座墓葬中会随葬对书俑,为何这样的墓葬仅在湖南地区发现?这应该与墓主人的身份有关。

金盆岭9号墓随葬器物分布示意(湖南省博物馆《长沙两晋南朝隋墓发掘报告》)

我们先来看另一座墓葬,湖南安乡西晋刘弘墓。该墓不论在地域还是年代方面都与9号墓基本一致,出土有“刘弘”和“镇南将军章”印。据《晋书·刘弘传》载,墓主人刘弘,沛国人,“少家洛阳”。太安年间(302—304年),平定荆州叛乱,“转使持节、南蛮校尉、荆州刺史”,后累迁车骑将军。永兴三年(306年),刘弘在襄阳去世,“士女嗟痛,若丧所亲矣”。刘弘墓的平面形制与9号墓别无二致,但随葬品却大不相同,出土器物多为金、银、玉饰品,铜、铁制兵器,瓷制生活器等,不见人俑。透过这些随葬的兵器,我们可以把刘弘与武将的身份联系在一起。同样的,9号墓出土了众多人物俑,且多与礼乐、书简有关,这说明墓主人生前很可能是文官。另外,刘弘墓和9号墓的形制都与长江中游地区同时期常见的墓葬形制不太一样。究其原因,还是与刘弘的生平经历有关。刘弘是北方人,长期在长江中游地区活动,死后埋葬在湖南,却保留了北方地区的丧葬习俗。金盆岭9号墓的主人可能亦是如此,他虽然埋葬在长沙,但墓葬形制等方面却受到北方地区葬俗的影响。

随葬品分布规律

金盆岭9号墓的形制比较特殊,随葬品的分布规律争议较大,姜生认为二者都受到宗教思想的影响。他认为墓室四角的四块悬空砖可能代表了北斗斗魁的天枢、天璇、天玑、天权四星,甬道表示北斗的斗柄,整座墓葬的空间结构是按照北斗形状设计而成。至于随葬器物群,姜生认为器物的朝向、摆放位置都是特意而为,与墓主人“炼形”有关。

姜生的观点虽具一定道理,但笔者不敢完全苟同。墓葬甬道开口于西壁略偏南的位置,这可能是建造者的无意之举,不能仅因墓葬的形状与北斗相似而下结论。另外,墓室内出现的所谓的“悬空砖”,现在学界基本确认为灯台,这在六朝时期砖室墓中是十分常见的现象,故不宜过于特殊化该墓葬。另外,考虑到9号墓券顶被毁,墓室遭到一定程度的破坏,以这样的保存情况来研究随葬器物群的分布逻辑,难免会有牵强附会之嫌。

至于随葬品的摆放位置是特意而为的观点,笔者非常认可。淤泥可能改变了器物的原始摆放位置,但这并不影响我们对整体摆放位置规律的判断。这些随葬器物基本都沿着墓室四周分布,大多紧贴墓壁。墓室的四角自然地分割出四面墙壁,四面墙壁下的俑群各自组成了一幅“壁画”,包括出行、礼乐、文房等场面。这些俑群应该与古代墓葬壁画的表达方式一致,反映出墓主人生前的生活场景。