文物视野下中国火锅的发展

2019-09-28胡佳佳

文 图/胡佳佳

火锅作为备受吃货喜爱的食物之一在中国是何时出现的?又是怎样发展的?通过考察史前时期到清代考古出土或流传至今与火锅有关的器具,可以梳理出中国火锅的发展历程。

大云山汉墓出土分格鼎(南京博物院藏)

从史前时期的陶鼎开始,火锅就已经开始萌芽,后经商周时期青铜温鼎、西汉温炉、东汉魏晋南北朝时期鐎斗、唐代暖锅的发展演变,到宋元时期产生涮锅,再到明清产生延用至今的铜火锅。我们可以将中国火锅的历史分为史前到商周萌芽期、汉到唐形成期、宋元发展期和明清至今成熟期四个阶段。

萌芽期

史前陶鼎

新石器时代的先民创造出各种陶质炊器、盛储器,如鼎、鬲、豆、盘、盆、杯等,其中陶鼎可能就是火锅最早的雏形。新石器时代陶鼎多为圆形、深腹,底部有圜底和平底之分,足部为圆柱形或扁片形三足,有的有双耳,带盖。先民们把食物放入陶鼎里煮沸,就像现在的大杂烩一样,与我们今天的火锅已有相似之处。

商周时期的青铜温鼎

商周时期,青铜鼎流行开来,但此时的青铜鼎是贵族专属,普通平民仍多使用陶器。有的青铜鼎作为盛器使用,但寒冷时节食物容易变冷,美味不再;且商周时期祭祀活动频繁,进食往往安排在祭祀之后,祭品就算是热食经过复杂而漫长的祭祀仪式也会变凉。贵族们希望在祭祀后吃到热的食物,于是便对普通鼎的形制进行改进,加强对食物的保温作用,温鼎便应运而生。

温鼎在商代出现,西周时得到发展,春秋战国时期开始衰落,基本都是由容器部分和盛炭部分组成,容器部分基本符合青铜鼎两耳三足的特征,有圆形、方形之分,盛炭部分有盘形和炉形两种。

嘉兴南河浜遗址出土新石器时代陶鼎(嘉兴博物馆藏)

江西新干大洋洲商代大墓出土兽面纹青铜温鼎,通高27.0厘米,口横21.4厘米,口纵18.0厘米,重4.5千克(江西省博物馆藏)

1989年出土于江西新干大洋洲商代大墓的商代晚期兽面纹青铜温鼎,方形,折沿,两环形立耳,双层平底,鼎腹中间有一隔层,将鼎身分为上下两层,下层火膛正面有一口,有轴,横开,可以启闭,并有钮状插销眼。柱足,上粗下细。此鼎与众不同之处在于有一夹层,相当于炉灶,可在里面放置炭火,以保持鼎内食物常温不冷。这与现在火锅一直能够加热保温的方法如出一辙。截至目前所见,此件商代温鼎的时代最早,可谓火锅的鼻祖。

西周时期出现了金属小火锅的雏形。王仁湘先生在《远古的滋味:中国饮食的历史与文化》一书中介绍了一种西周贵族用的鼎。这种鼎分为上下两层,下层为空,可以放置炭火,上层则可以煮食物。体形较小,高度约10多厘米,当时为分餐进食,应为一人食用。这种吃法与今天小火锅的吃法很是相似,一人一锅,每个人根据自己的口味喜好放置食材,可以说是单人小火锅的雏形。无论是史前时期的陶鼎,还是商周时期的青铜温鼎,都与现在的火锅有着或多或少的相似之处。

形成期

西汉染炉

战国时期青铜温鼎已少有出现,到了汉代,与温鼎形制和功能较为相似的青铜温炉出现并且流行开来,最终取代了温鼎。温炉,也叫染炉、染杯,是一种炊具兼食具或温器。染本来就有涮的意思,因此染炉、染锅也可以叫做涮锅,在西汉早、中、晚期均有发现。西汉早期山东临淄西汉初年齐王随葬坑出土两套染炉、染杯;西汉中期陕西茂陵无名冢一号从葬坑出土两套染炉、染杯,上刻有铭文;江西南昌海昏侯墓主椁室东南室出土两套保存完好的染炉;西汉晚期山西太原尖草坪汉墓、浑源毕村西汉木椁墓均发现两套。

2015年出土于江西南昌海昏侯墓的青铜染炉由承盘、炉和染杯组成。炉身呈长方形,口大底小,平底,镂空,可用木炭加热,炭屑则掉落到下方承盘之上,最上方的杯体用来盛放调料。“染”表示饮食方法,由沾染引用为沾染佐料、盐、酱等调味佐食。如此说来,染炉的杯体与今天我们吃火锅时所用蘸酱的碟子有异曲同工之妙。

东汉魏晋南北朝时期的鐎斗

颜师古注:“鐎,鐎斗,温器也。”东汉到六朝时期的墓葬中出土了大量鐎斗。鐎斗可放于火盆中,用炭火温食。考古发掘已出土的鐎斗除中原地区外,西北地区的宁夏、甘肃,北方地区的内蒙古、辽宁,西南地区的云南、贵州、四川等地也均有出土,且数量较多。

江西南昌西汉海昏侯墓出土青铜染炉(江西省博物馆藏)

福州南齐永明七年(499年)墓出土铜鐎斗(福建博物院藏)

此外,《三国志·魏书·钟繇传》记载三国时期魏文帝赐给臣子钟繇一个“五熟釜”,应是分有五格的锅,可以依据自己的喜好把食物分门别类放进锅中,和现今重庆“九宫格”火锅的用法可谓如出一辙。另外,分格的鼎早在汉代就有出土,江苏盱眙大云山汉墓就出土过一件分格鼎,其内部被四块隔板和一个圆筒分成五个区域,用途应与五熟釜和今天的分格火锅类似。

南北朝时,湖南、四川地区还出现过一种大口宽腹的铜锅,称为“铜爨”。

唐代暖锅

到了唐代,暖锅可以算作当时的火锅。白居易的《问刘十九》:“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”“小火炉”指的就是“暖锅”。这首诗生动形象地描写了人们一起围坐在火炉旁,一边饮酒一边吃着“火锅”的惬意场景。重庆三耳火锅博物馆藏有一件唐三彩火锅,其形制已与现在的通心式铜火锅基本相同,分为锅体、烟囱及炉子(燃料放置处)。这反映出在唐代可能已经有了真正意义的火锅,其食用方式应该也与现代火锅相差无几。

隋唐以前,古人还是席地而坐,一人一案,分餐进食,染炉和鐎斗就是放在案上的轻巧食具,今天的单人小火锅应该就是染炉、鐎斗的发展和延续。到了唐代,经济、文化空前开放,烹饪文化也得到了极大发展,会食开始产生,凳子已相当流行,垂足而坐成为这时的习惯,饮食方式有了转变,在饮食器具上也产生了真正的火锅。

发展期

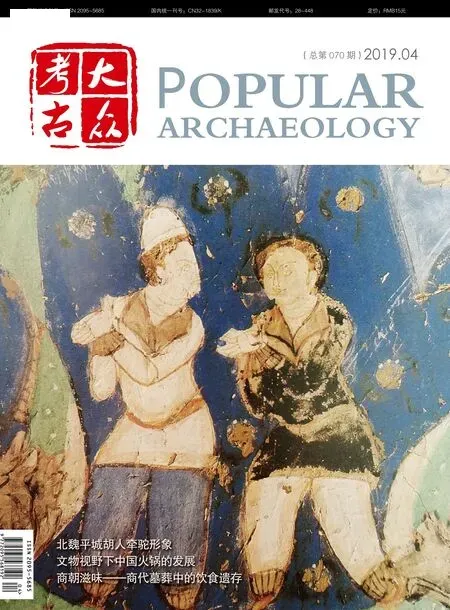

宋元时期涮锅开始出现,火锅有了进一步的发展,辽初就有了涮肉火锅。内蒙古昭乌达蒙敖汉旗古墓中有一幅壁画,壁画中三个契丹人围着火锅,席地而坐,用毛利箸在锅中涮肉。火锅前的方桌上放着盛配料的两个小碟和两个酒杯,方桌右侧有一个酒壶,方桌左侧的鼎内则盛满了羊肉块。整幅壁画栩栩如生,形象再现了当时契丹人吃羊肉涮锅的场景,与我们今天吃火锅的场景可以说是一模一样了。

北宋时期,火锅逐渐平民化,据说当时汴京的酒馆在冬季已有火锅夜市。

南宋时期有了关于火锅最明确且具体的历史记载。宋人林洪在《山家清供》“拨霞供”篇提到吃火锅之事,“向游武夷六曲,访止止师。遇雪天,得一兔,无疱人可制。师云:间只用薄批,酒、酱、椒料沃之。以风炉安坐上,用水少半铫,候汤响一杯后,各分以箸,令自䇲入汤摆煮,啖之,乃随意各以清供”。说的就是将兔肉放入汤中涮煮,再蘸着油、酱、椒料等调料吃,文中记述的“涮”和“蘸”这两种火锅最重要的食用方法,明显与今天涮肉火锅的吃法完全相同。

有元一代,火锅在蒙古地区非常流行,食材主要为牛羊肉。元代火锅的传说主要与帝王征战有关,一种说法是成吉思汗征战四方,经常想念家乡鲜美的羊肉,就命人将羊肉切成小块方便携带,食用时就放在装有沸汤的锅中煮熟食用;还有一种说法是忽必烈在打仗时忽然想吃羊肉,于是厨师急中生智将羊肉切成薄片,然后放在开水中烫熟,再蘸上佐料食用。忽必烈食用后赞叹不已,直到后来做了皇帝依旧记得此菜,便赐名“涮羊肉”。

现代火锅

内蒙古昭乌达蒙敖汉旗古墓辽初壁画

宋元时期,火锅得到进一步的发展,出现了涮锅,涮羊肉、牛肉等,不仅器物造型与今天的火锅器型相同,口味也愈发接近。

成熟期

明清时期火锅盛行,不仅有“生爨羊”“熟爨牛”等火锅菜式,器具制作工艺也更为精细。明代早期发现有一件银火锅,器身左有“子孙满堂”铭文,右有“有喜鹊落眉梢”刻纹,盖上有“大明洪武元年造”的铭文。器身残有淡淡的镀金,制作精细,器型少有,算得上明初宫廷制造的精品。

火锅在清代非常流行,是冬季宫廷必不可少的佳肴。袁枚《随园食单》中提到“冬日宴客,惯用火锅”,王宫贵族对火锅也甚是喜爱,乾隆皇帝和慈禧太后对火锅的喜爱甚至可以说推动了清代火锅的多样化。现在我们去北京故宫博物院参观,不经意间也能看到火锅的身影。

到了现代,火锅更是多种多样,各种口味应有尽有,全国各地大街小巷都有火锅的身影,不仅国人非常喜爱,许多外国人也都很喜欢吃火锅,成为了中国走出去的一张“新名片”。