计算机模拟暴力世界,结果很意外

2019-09-25Fiona

Fiona

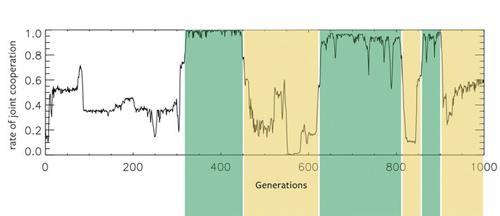

采用“ 希伯来斯式切口”的机器:数字模拟显示,最初的随机行为在经历300代之后,进入“高合作”阶段,该阶段的世界被一台机器控制,其他异己灭绝。至大约450代,“高合作”模式崩溃,自那时起,“低合作”与“高合作”两个极端交替出现。

在卡内基梅隆大学的一个工作室里,研究人员开发了一个特别的计算机程序—它对种族杀戮情有独钟。

当然,这不是研究者们的目的,他们并不研究种族和战争,只是想了解最原初的合作行为是如何促成的。因此,他们设计了这些机器,让机器们在虚拟世界中参与一场游戏,游戏中的互动会触发一系列复杂的社会行为。

这个互动游戏就叫作“囚徒困境”。它有很多种变形,但核心是双方在互动中关于合作与欺骗的抉择。如果双方都选择欺骗,那么他们将蒙受损失;如果都选择合作,他们将从中获益。但如果一方选择合作而另一方选择欺骗,那么欺骗方将获得最大收益。

“囚徒困境”

虽然“囚徒困境”描述的情形过于笼统,但通过限定具体的情境与规则,利用计算机模拟是可行的。它作为一种研究人类行为的数学工具,和历史上的伽利略“斜面实验”、孟德尔“豌豆实验”一样,具有科学性。

这个虚拟世界如果有考古学家的话,他将看到繁荣与废墟的地层交替出现。

这个计算机程序这样模拟人类互动行为:在虚拟世界中,具有决策能力和有限理性的机器一次次地陷入“囚徒困境”,并一次次地做出决策;研究者对从中获益的机器进行奖赏,对蒙受损失的进行惩罚;那些最终胜出的机器会将它们的行动策略传递给下一代,策略在代际传递过程中会出现些许变形,以模拟人类文化在演进中出现的必然变异。

研究人员还赋予机器一种简单的语言用来思考、足够的智力用来记忆,机器们据此做出决策行为。每一代机器都将被两两配对,并做出决策,如此反复多次。

这也是真实生活向人们呈现出来的样子:一次次地遇到交易伙伴,一次次地做出对策并承担后果。

研究人员试图通过这个虚拟社会的运行,来确认人们通常所认为的应对“囚徒困境”的最佳策略:“针锋相对”—机器首先选择信守诺言,但在面对对方的欺骗行为时,也会以牙还牙。在现实生活中,“针锋相对”策略似乎是颇受认可的待人处事法则:善待他人,除非你受到欺骗,但即便如此,你也要理性地慷慨原谅对方。

然而,在这个虚拟世界中,机器们并不恪守这个“最佳策略”,它们的决策行为会朝向任意方向发展与迭代。研究人员从中发现了另一番情景:经历早期阶段的混乱,一台机器迅速崛起并占据统治地位,控制着整个虚拟世界并历经数代,直至该秩序突然崩塌,世界重陷混乱与冲突,而下一个周期开始酝酿。这个虚拟世界如果有考古学家的话,他将看到繁荣与废墟的地层交替出现。

这些机器似乎并不是理性的合作者,它们的社会进程好像对我们来说也没有太大意义。但是,研究人员发现了其背后的运作逻辑:位居统治地位的机器,将玩家们的决策行为进行编码,并由此识别出自己的同类。

在游戏的开始阶段,这些机器会设置一个特殊的行为模式编码:合作—欺骗—欺骗—合作—欺骗—合作。如果对方的反应和它们的行为完全一致,即欺骗时欺骗、合作时合作,那么,双方将进入长期的合作阶段,共享利益。

然而,对于那些不知道该模式编码的机器来说,等待它们的将是灾难。它们的应对行为只要存在对该模式编码的任何偏离,都将导致全面的永久战争,甚至使双方同归于尽—以一种数字化的自杀性袭击的方式。

由于这个编码很难被意外猜中,所以,只有统治者的同类才能幸免于难,只有统治者的后代才可能在混乱过后的“和平年代”,坐享无私合作带来的益处。那个时候,所有的异己都被杀死了,包括那些使用“针锋相对”策略的机器。

这样的权威统治將一直持续下去,直到编码在一次次的代际传递中累积了足够多的错误与偏差,以至于占统治地位的机器无法识别彼此。这时,它们将矛头指向自己的同类,就像曾经指向异己那样。整个虚拟社会就像得了一种自身免疫性疾病,转而开始攻击自己。

“希伯来斯式切口”

这种编码被称作“希伯来斯式切口”,《圣经·旧约》中就记录了这类种族屠杀:

基利德人(Gileadite)先于厄弗雷姆人(Ephraimite)占领了约旦关隘。逃亡的厄弗雷姆人说:“让我过去。”基利德人说:“你是厄弗雷姆人吗?”如果厄弗雷姆人说不是,那么,基利德人就让他说一遍“希伯来斯”(Shibboleth),而厄弗雷姆人会说成斯伯来斯(Sibboleth),因为他们不会发“希”(sh)这个音。然后,基利德人把厄弗雷姆人带到约旦关隘并杀死了他。那个时候,有4.2万厄弗雷姆人都以这样的方式丧命。

“希伯来斯式切口”是人类文明和冲突普遍存在的特征。芬兰内战期间,不会发yksi(意为“一”)的芬兰人被认定为俄罗斯人;纽约曼哈顿市中心的游客如果像得克萨斯州人那样念“休斯顿街”,他们就会被识别出来。

中的绿带和黄带分别对应着“高合作”和“低合作”的时代

而在那个虚拟世界,机器们已经在用“希伯来斯式切口”进行有效统治了,任何异己都无法存活。即便权威统治秩序崩溃后世界化为废墟,这片废墟也是由原先统治者们的后代继承着。文明进程这双看不见的手,已经找到了一个简单而暴力的解决方案。

没错,这是一个残酷的社会。但是,研究人员仅仅赋予了这些机器以非常有限的才智来思考这场游戏。如果是两台完全理性的机器在冲突中相遇,并且它们都知晓对方是和自己具有相同理性的机器,那么,它们将做出怎样的应对策略呢?

基于理性本身的特征,两个完全理性的行为主体在面对同样的问题时,必然将采取同样的行事策略。了解到这一点,每个行为主体都会选择合作,这不是出于利他主义,而是它们都意识到如果自己选择欺骗,对方也会这么做,这会让它们同时沦为游戏的失败者。

以上述两种极端行事方式为端点,可以构建出一条连续的光谱带:一端是仅具有较低计算能力的机器,狭隘、保守,最终走向暴力的部落主义;而在另一端,完全理性的行为主体必然地促成一次次合作。

“部落主义”

那么,在“动物性”本能的机器与天使般的理性之间,人类这个物种处于怎样的位置呢?

如果人类是理性的,或者说,至少是正走在通往理性的路上,我们就有理由持乐观态度。1992年,弗朗西斯·福山在撰写关于“历史终结”的论文时,可能一直在思考这个问题。福山的观点是:人类历史将终结于一种理性的、自由民主的资本主义秩序。这不仅仅是哲学的推断,还是基于对当时重大时事的思考:苏联的崩溃、电子媒体的兴盛、边界的和平开放,以及股票市场迎来牛市。

“FairBot”可以识别出同样公正诚实的机器,即使它们有着不同的编码。

然而,到了今天,他的这篇论文似乎成了人类早期梦想的纪念碑。人类文明依然在向前发展,但似乎并没有走向和谐的兆头。亲历21世纪的动乱,人们对计算机模拟的暴力世界感到颇为熟悉。“9·11”事件后的20年间,西方自由民主国家开始思考人类行为的黑暗模式,以及推崇那些“黑暗系”的政治理论家。

例如,卡尔·施米特认为,民主制度中的审议元素,实则是在为权威主义政治装点门面;罗伯特·米歇尔关于政治不平等的研究,让他相信民主制度仅仅是文明进程中的一个临时阶段,人类社会终将走向少数精英的寡头统治。由于知识分子们越来越将建立理性政治秩序的可能性视作人类一厢情愿的幻想,“希伯来斯式切口”在界定种族、民族和宗教身份中重新扮演了重要角色,并再次成为政治生活中无法杜绝的特征。

当然,在简单、暴力、非理性的机器与福山认为的历史终结时期的理性合作者之间,存在着很大的空间,其中的行为模式至少可以让我们抱有“谨慎的乐观”态度。

参与伯克利机器智能研究所(MIRI)会议的研究人员,研究了理性但才智有限的机器们的行为,这些机器可以检查彼此的编码。彼此信息透明似乎解决了合作的难题:如果能够通过模拟对方的编码来预测它的决策行为,我们可能会觉得欺骗是不值得付出的代价。

MIRI中一些机器的处事方式,可能会让人觉得似曾相識。例如,“CliqueBot”只与拥有相同编码的机器合作,它只关心对方与自己的编码是否匹配;“FairBot”试图在表面的差异之下,确认对方是否和自己一样有合作意向,按照“FairBot”的话来说,“如果我能确定对方愿意和我合作,我也会和它合作。”

这些机器会构建一个怎样的世界呢?相互合作是有可能的。“FairBot”可以识别出同样公正诚实的机器,即使它们有着不同的编码,这意味着那些拥有一定理性与才智的机器,可以保留多样性、促成更广泛的合作。

即便是那些处于光谱带中的另一极端,具有种族灭绝倾向的暴力机器,也会给人一些正面的启示:它们出现在电路板深处,在得克萨斯州的超级计算机上被模拟,并没有任何生物学层面上的存在依据—可见,“部落主义”这种行为模式是如此普遍,以至于在最简单的非生物模拟中都会出现。既然如此,对于这种极具普遍性的互动行为,也许既不应该害怕,也不应该推崇,而是“应对”它,就像我们“应对”癌症和流感一样。

我们可以将“部落主义”视作任何认知系统都具有的一种固有故障,无论这个系统是“硅”构建的数字化世界,还是“碳”构建的生物世界。我们无需对它进行价值评判—真理抑或罪恶,只是将它作为一种需要克服的客观事实罢了。