大分子二苯甲酮光引发剂的合成及性能研究

2019-09-25郝亚娟李经方李东兵杨金梁

郝亚娟, 李经方, 李东兵, 杨金梁*, 聂 俊*

(1. 常州格林感光新材料有限公司, 江苏 常州 213127;2. 北京化工大学 常州先进材料研究院, 江苏 常州 213164)

光引发聚合具有成本低、效率高、节能、环保等优良特性,因而其应用领域不断扩大,如:涂料、油墨、胶黏剂、光电子材料,以及立体光刻等[1-4]。光固化配方由光引发剂、单体、齐聚物和助剂等组成,其中光引发剂虽然用量少,但在整个光固化配方中起着关键作用,引发体系聚合、控制体系固化速度和固化程度。目前,用于自由基聚合的市售低分子量光引发剂存在气味不好、残余的光引发剂和光解产物在固化材料中迁移等缺点。因此,发展光反应活性高、溶解性好、低毒和低气味、低迁移和储存稳定性好的新型光引发剂是一个重要课题。近年来,满足上述大多数要求的大分子光引发剂[5,6](PPIs)因其比低分子量类似物有着更多的优点而受到持续性的关注。

本文以4-(2-羟基乙氧基)二苯甲酮、丙烯酰氯为原料合成了两种不同分子量的光引发剂PPI 1和PPI 2。通过红外光谱和核磁氢谱表征了产物化学结构,通过紫外分光光度计研究了PPI和4-BP紫外吸收行为和光解速率,同时,为了验证PPI类光引发剂的低迁移性和光引发活性,将其与原料4-BP进行了对比研究,结果显示PPI类大分子光引发剂是一个低迁移、引发单体聚合效率良好的光引发剂。

1 实验部分

1.1 实验试剂

4-(2-羟基乙氧基)二苯甲酮:化学纯,天津久日新材料股份有限公司;四氢呋喃:化学纯,偶氮二异丁腈:分析纯,阿拉丁试剂有限公司;甲醇、石油醚、二氯甲烷、环己烷、乙醇:分析纯,国药集团化学试剂北京有限公司;乙腈,光谱纯,上海星可高纯溶剂有限公司;对二甲氨基苯甲酸乙酯(EDAB)、1,6-己二醇二丙烯酸酯(HDDA)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯(PEGMDA)、三羟甲基丙烷丙烯酸酯(TMPTA):化学纯,沙多玛(广州)化学有限公司。

1.2 实验过程

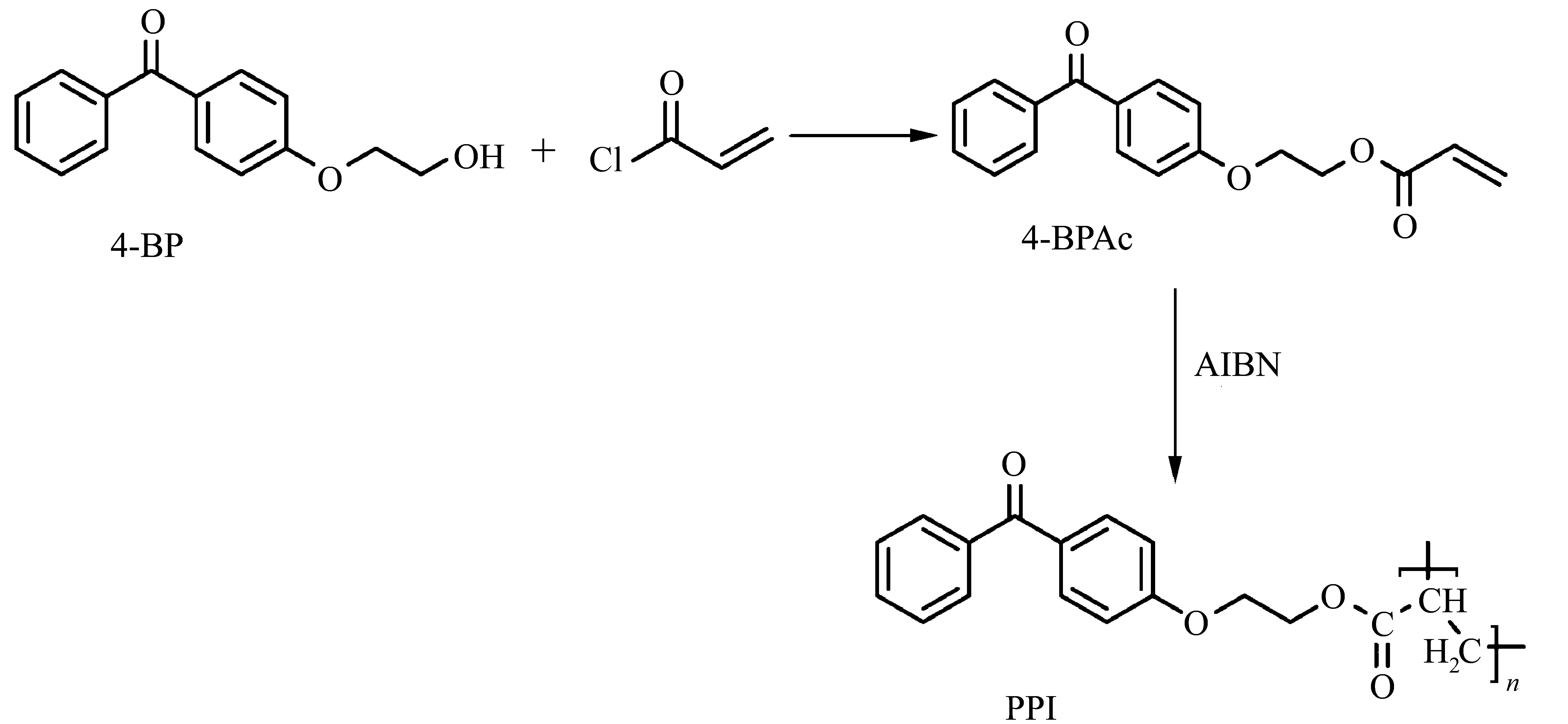

大分子光引发剂PPI的合成过程如图1所示。

1.2.14-BPAc的制备

称取12.12 g(0.12 mol)三乙胺,24.2 g(0.1 mol)4-(2-羟基乙氧基)二苯甲酮(4-BP)和150 mL二氯甲烷,加入配有机械搅拌的500 mL三口烧瓶中,冰水浴搅拌5 min。将 10.86 g(0.12 mol)丙烯酰氯加入有100 mL二氯甲烷的恒压滴液漏斗中,冰水浴条件下2 h内滴加到上述烧瓶中,在室温下搅拌7 h。过滤后分别用去离子水、HCl(1 mol/L)和NaHCO3(1 mol/L)溶液洗两次,分离产物用无水氯化钙干燥过夜,过滤,室温下真空旋蒸得到粗产物,用乙醇重结晶提纯,得到白色粉末晶体(4-BPAc),产率为53%。

1.2.2PPI 1和PPI 2的制备

称取4.44 g的4-BPAc溶于15 g四氢呋喃溶液中,加入配有磁力搅拌的250 mL四口烧瓶中,70 ℃下加热,通氮气5 min后将0.0098 g(0.4%,摩尔分数)偶氮二异丁腈溶于5 g四氢呋喃溶液中,缓慢滴加,滴完后在氮气保护下反应7 h。反应结束后,将上述反应物逐滴滴加到剧烈搅拌的甲醇溶液中,产生淡黄色粉末沉淀,过滤,真空干燥得到纯净产物PPI 1,产率81%。同样条件下加入0.0049 g(0.2%,摩尔分数)偶氮二异丁腈,得到纯净产物PPI 2,产率78%。

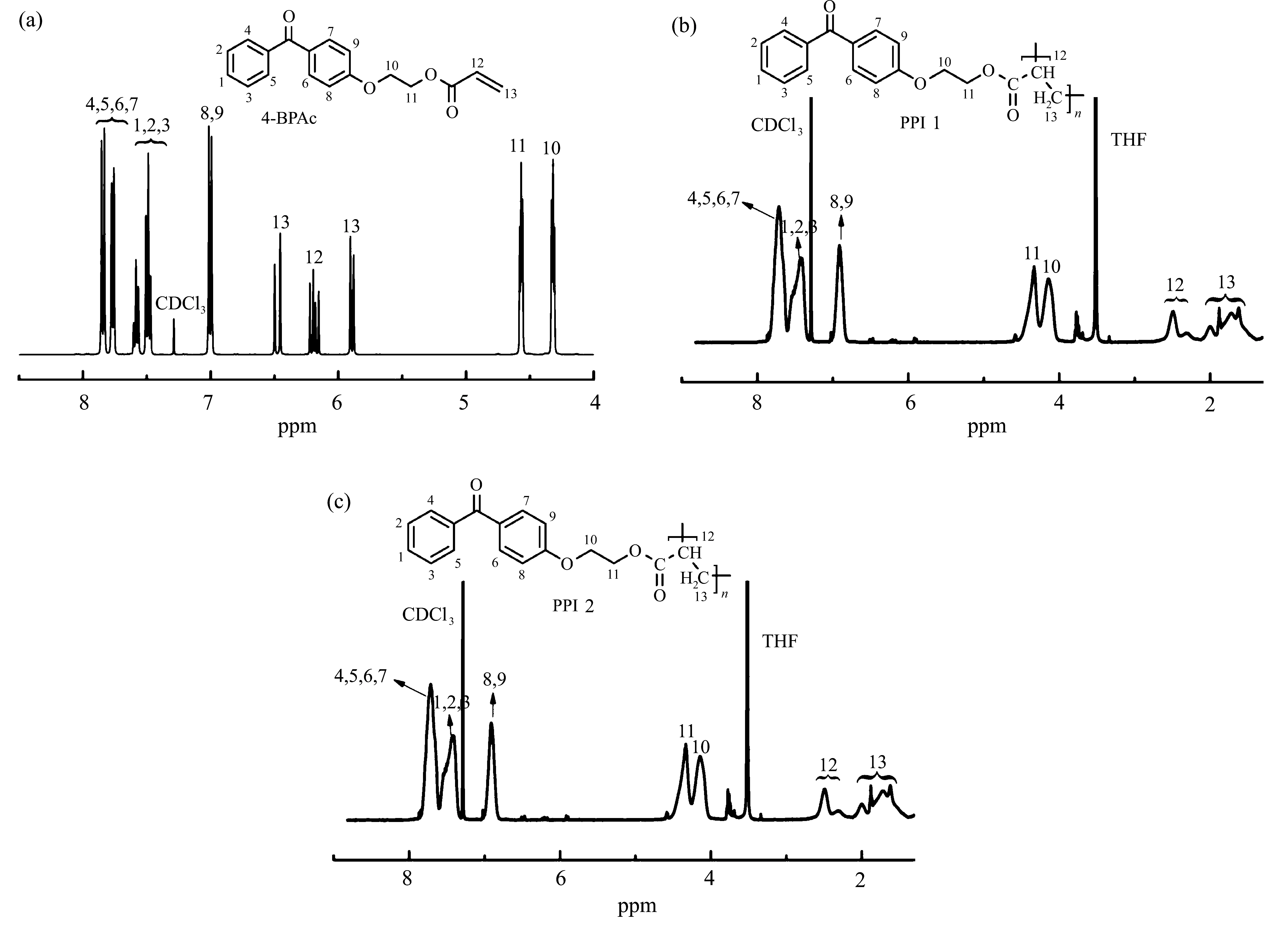

1HNMR(400 MHz,CDCl3):7.00~7.84(9H,aromatics),1.51~2.06(2H,—CH2—),2.28~2.59(1H,—CH—),4.32、4.57(4H,—OCH2CH2O—)。

图1 PPI的合成路线The synthetic route of PPI

1.3 表征方法

1.3.1红外光谱

使用Nicolet iS5型傅里叶变换红外光谱仪(Thermo Fisher Scientific产品),表征光引发剂分子结构中的特征基团,通过监测特征基团吸收峰面积在光照过程中的变化来检测反应程度。通过计算碳碳双键的特征吸收峰1640 cm-1到1670 cm-1附近峰面积的变化表征聚合转化率。单体中双键的转化率和聚合速率通过式(1)和式(2)计算。

DC(%)=(A0-At)/A0×100

(1)

式中,A0为光照前的特征吸收峰面积,At为光照t时间的特征吸收峰面积。

(2)

式中,Rp为双键的光聚合反应速率,[M]0为单体初始浓度。

1.3.2核磁共振氢谱

使用Bruker-AV400型超导核磁共振仪(美国布鲁克公司)得到核磁共振氢谱,测试时所用内标物为四甲基硅烷(TMS),溶剂为氘代氯仿(CDCl3),频率为400 MHz。

1.3.3凝胶渗透色谱(GPC)

使用荷兰生产的Waters 1515型GPC仪器测定分子量,以四氢呋喃为溶剂,聚苯乙烯为标准进行校准。

1.3.4紫外吸收光谱

使用U-3900型紫外分光光度计(Hitachi公司),选用二氯甲烷为溶剂,得到光引发剂的主要吸光范围和最大吸收波长处的吸光度值,通过式(3)计算其最大摩尔消光系数。测试过程中各光引发剂的吸光基团浓度均为5×10-5mol/L。

A=c·ε·L

(3)

式中,A为吸光度,c为该吸光物质浓度,ε为摩尔消光系数,L为光程长度。

1.3.5紫外光解测定

为了检测光引发剂在光解过程中吸光度的变化,配制相同吸光基团浓度的二氯甲烷溶液,用光强为70 mW/cm2的汞灯光源对样品进行不同时间的光照,依次测试溶液的紫外吸收光谱,即可得到各个光引发剂的光解曲线。

1.3.6光引发剂在固化膜中的萃取量测定

以聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA400)为单体,分别加入0.3%不同光引发剂4-BP、PPI 1和PPI 2,按照这3种配方,分别注入正方形硅胶垫模具中,在光强为20 mW/cm2的固化箱中固化15 min,最终得到长宽为10 mm,厚度为1 mm的样品。样品光照固化后,用无水乙醇将表面冲洗干净,然后称取0.1 g样品用20 mL二氯甲烷溶液浸泡5天。

2 结果与讨论

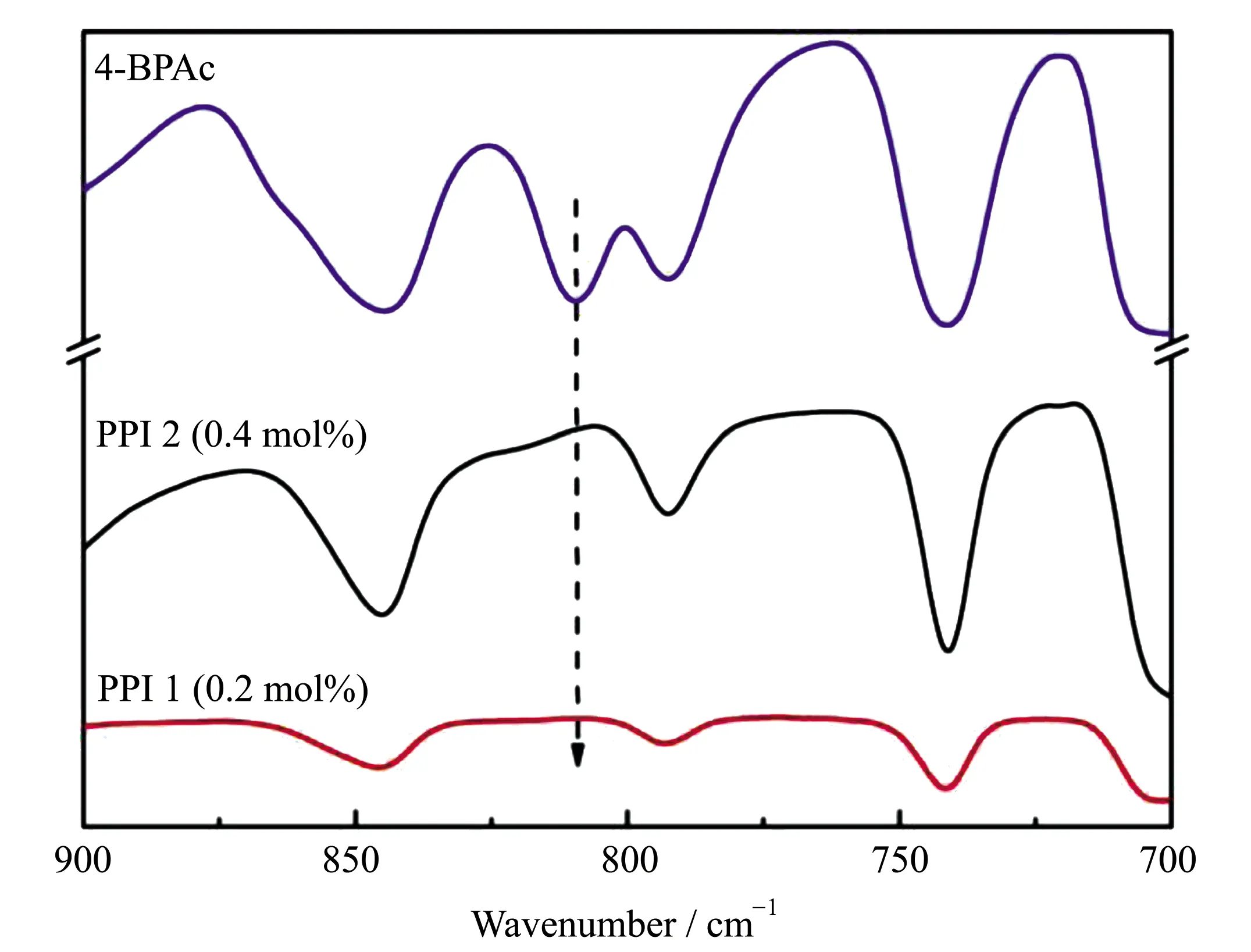

2.1 红外光谱分析

图2为4-BPAc、PPI 1和PPI 2的红外光谱,可以看到,808 cm-1处是4-BPAc分子结构中碳碳双键上碳氢键的特征吸收峰,聚合后808 cm-1处的碳氢键特征峰消失,说明反应已经基本完成。

2.2 核磁共振氢谱表征

图2 4-BPAc、PPI 1和PPI 2的红外光谱FTIR spectra of 4-BP、PPI 1and PPI 2

图3 4-BPAc(a)、PPI 1(b)和PPI 2(c)的核磁氢谱The 1HNMR spectra of 4-BPAc(a)、PPI 1(b),and PPI 2(c)

2.3 凝胶渗透色谱(GPC)

图4为PPI 1和PPI 2的GPC色谱图。从图中数据可以看出,PPI 1的平均分子量为4994 g/mol,PPI 2的平均分子量为6675 g/mol,PPI 2有着更高的分子量,也进一步证实了聚合物光引发剂的合成。

2.4 紫外吸收光谱

用紫外-可见光谱法研究了4-BP、PPI 1和PPI 2在二氯甲烷溶液中的吸收特性,吸光基团浓度均为5×10-5mol/L。如图5所示,3种引发剂均有紫外吸收,且吸收行为相似,说明结构的改变没有影响到共轭程度。

图4 PPI 1和PPI 2的GPC色谱图 GPC Chromatography of PPI 1 and PPI 2

图5 光引发剂的紫外吸收光谱图UV absorption spectra of photoiniatiors[BP]=5×10-5 mol/L

表1是各光引发剂的相关吸光数据,从表1数据可知,3种光引发剂的最大吸收波长均在284 nm左右,光引发剂PPI 1和PPI 2在最大吸收波长处的摩尔消光系数比4-BP要高,可能是因为微观环境极性的改变和聚合物结构中侧链之间的相互作用导致的。

表1 光引发剂的吸光性数据

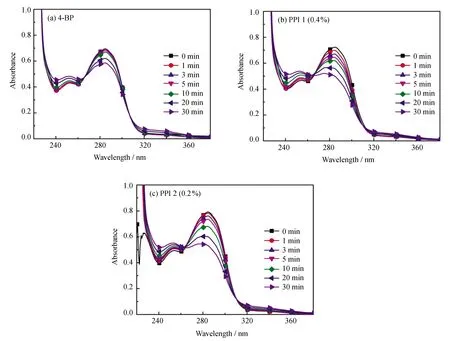

2.5 紫外光解

图6是光引发剂4-BP、PPI 1和PPI 2在70 mW/cm2光强的汞灯下照射不同时间的光解曲线。从图中可以看到,光照30 min后,光引发剂4-BP、PPI 1和PPI 2的吸光度分别降低了未光照前吸光度的15.9%、42.4%和42.3%,PPI 1和PPI 2的光解速率明显快于4-BP,说明同样条件下引发剂共轭程度破坏快于4-BP,意味着其能更快地产生活性自由基。原因是大分子的二苯甲酮聚合物中存在大量氢供体,激发态夺氢过程可以在分子内完成,效率比小分子二苯甲酮与活性胺的效率高,而4-BP由于羟基与羰基之间形成氢键,导致羰基夺氢能力下降,所以光解速率慢。3个光引发剂在光解过程中均有等吸收点,说明光照过程无副产物生成。

图6 光引发剂的光解曲线 (a) 4-BP、 (b)PPI 1和(c)PPI 2UV photodegradation curve of (a) 4-BP, (b) PPI 1 and (c) PPI 2[BP]=5×10-5 mol/L

2.6 PPI 1、PPI 2和4-BP引发活性对比

分别配制了光引发剂吸光基团占比1%(摩尔分数)的3种光聚合体系,在光强为60 mW/cm2下,引发单体1,6-己二醇二丙烯酸酯(HDDA)聚合。从图7可知,光照600 s后,PPI 1、PPI 2和4-BP引发单体HDDA聚合达到的最终转化率分别为78.3%、84.8%和50.1%,PPI 1和PPI 2的最终转化率明显高于4-BP,且达到最大聚合速率所需时间短。对比PPI 1、PPI 2发现,随着官能度的增加,光引发效率更高。一方面可能是因为固化体系中受阻的二苯甲醇自由基(羰游基自由基)在终止传播活性中心的反应性降低了;另一方面可能是因为大分子光引发剂分子结构中含有醚键等大量氢供体,更有利于分子内夺氢,分子内夺氢的效率比分子间夺氢效率高,更有利于活性自由基的生成,加快体系聚合。

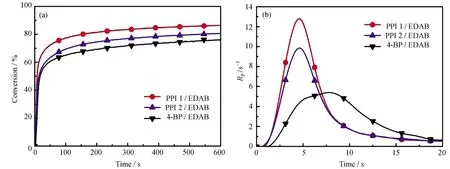

图7 不同聚合体系引发HDDA聚合动力学(a) 转化率; (b) 聚合速率Polymerization kinetics of HDDA initiated by different photointiator(a) Conversion; (b) Rp

图8为3种光聚合配方分别加入1%(摩尔分数)助引发剂EDAB引发单体HDDA的聚合动力学曲线。从图中可以看出,加入助引发剂EDAB后,各体系最大聚合速率明显增高,达到最大聚合速率所需时间缩短。光照600 s后,PPI 1、PPI 2和4-BP引发单体HDDA聚合的最终转化率为86.5%、80.7%、和76.2%。大分子光引发剂PPI 1和PPI 2达到最大聚合速率的时间仍最短,均为4.7 s,这是因为大分子光引发剂PPI能够通过分子间夺氢产生活性自由基,效率比小分子二苯甲酮和活性胺的双分子历程要高。对比PPI 1、PPI 2发现,PPI 1转化率高于PPI 2,这是因为均聚光引发剂加入助引发剂,光照后局部产生过多的自由基,导致凝胶点提前出现,来不及引发单体的活性自由基而发生了双分子自猝灭。

2.7 PPI 1的光聚合动力学研究

光照强度、光引发剂浓度和单体是影响光聚合动力学的3大主要原因,本文以大分子光引发剂PPI 1为研究对象,探讨了不同条件对其光聚合动力学的影响。

2.7.1光强对体系聚合动力学的影响

配制了PPI 1浓度为1%(质量分数),单体为HDDA的光聚合体系,分别选用光强为10、30、50和70 mW/cm2进行聚合反应。从图9可以看到,光照600 s后,光强为10和50 mW/cm2时,单体的最终转化率分别为27.8%和85.8%,说明增大光强能明显提高体系转化率。但当光强增加至70 mW/cm2时,体系聚合速率和最终转化率反而下降,这是因为PPI 1是均聚得到的大分子光引发剂,二苯甲酮单元局部浓度过高,易导致凝胶点提前出现,易发生双分子自猝灭。说明对于光引发剂PPI 1来说存在一个临界光强。

图8 不同聚合体系引发HDDA聚合动力学(a) 转化率; (b) 聚合速率Polymerization kinetics of HDDA initiated by different photointiator(a) Conversion; (b) Rp

图9 不同光强对HDDA光聚合反应的影响Effect of light intensity on photopolymerization of HDDA

2.7.2光引发剂浓度对体系聚合动力学的影响

配制了单体为HDDA,PPI 1浓度分别为0.25%、0.5%、1%和2%(质量分数)的4个光固化配方,光强选用50 mW/cm2。图10是不同浓度的PPI 1引发HDDA聚合的动力学曲线,(b)图为(a)图的局部放大图。从图10可知,光照600 s,随着PPI 1浓度的增加,最终双键转化率分别为58.8%、62.7%、85.8%和80.8%。在PPI 1浓度由0.25%增加到1%的过程中,双键转化率随浓度增加而增大,当PPI 1浓度从1%增加到2%时,最终转化率反而下降,这是因为同样条件下,光引发剂浓度越高,越有利于自由基的生成,但当浓度达到一定界限时,局部光活性基团激发态浓度过高,容易发生双分子自猝灭。因此,光引发剂PPI 1在光固化配方使用中浓度不宜过高。

图10 不同PPI 1浓度对HDDA光聚合动力学的影响Effect of different [PPI 1] on photopolymerization kinetics of HDDA

2.7.3单体对体系聚合动力学的影响

选择不同官能度的单体HEA、PEGDA、PEGDMA和TMPTA,光强50 mW/cm2,在PPI 1的浓度为1%(质量分数)条件下,研究了其在不同单体中的光聚合动力学。图11为PPI 1引发不同单体光聚合动力学曲线,(b)图为(a)图的局部放大图。从图中可以看到,PPI 1引发单体HEA、PEGDA和PEGDMA的最终双键转化率基本相近,均高于90%,而TMPTA的最终转化率仅为54.6%。因为TMPTA为三官单体,粘度较大,不利于活性自由基在体系中流动。从(b)图看到,刚开始光照时,PEGDA、PEGDMA和TMPTA的聚合速率要比粘度最低的HEA快,这是因为HEA中双键密度低,聚合初期不易于活性种发生碰撞发生聚合。PEGDMA由于甲基丙烯酸酯的活性不如丙烯酸酯,所以初始聚合速率不如PEGDA。但值得注意的是,PEGDA和PEGDMA的最终双键转化率与HEA基本相近,这可能是因为PPI 1与PEGDA这类单体的相容性比较好。

图11 不同单体对PPI 1光聚合动力学的影响Effect of different monomers on photopolymerization kinetics of PPI 1

2.8 光引发剂萃取量研究

图12为各固化膜在CH2Cl2溶液浸泡5天,浸泡液的紫外吸收光谱图。从图中可知,PPI 1和PPI 2曲线的吸光度值远低于原料4-BP,意味着它们的迁移量也低于4-BP。

表2为光引发剂萃取量的数据分析,可以看出,光引发剂PPI 1、PPI 2的萃取量明显低于4-BP。一方面是因为PPI 1和PPI 2分子结构中含有氢供体,光照后分子间或分子内夺氢能产生活性自由基,使引发剂分子能固定在聚合物网络中;另一方面是因为PPI 1和PPI 2分子量大,在聚合物网络中流动和迁移受限,因而萃取量大大降低。

图12 固化膜在CH2Cl2溶液中浸泡5 d的紫外吸收图UV absorption spectras of cring film in CH2Cl2 5 d

表2 光引发剂萃取量数据分析

3 结语

通过两步法合成了两种不同分子量的大分子光引发剂PPI 1和PPI 2,因为分子结构中含有醚键等氢供体,光解速率较快,且引发效率良好。又因其分子量大,在聚合网络中迁移受限,所以PPI 1和PPI 2的迁移性较低。说明PPI类大分子光引发剂是一类高活性、低迁移的光引发剂。