高水头坝基裂隙岩体渗流稳定分析

2019-09-24唐建立朱翠民皇甫泽华崔保玉

唐建立,朱翠民,史 恒,皇甫泽华,崔保玉

(1.河南省水利勘测有限公司,河南郑州450008;2.河南省豫东水利工程管理局,河南 开封475000;3.河南省前坪水库建设管理局,河南郑州450003;4.河南宏大水利工程有限公司,河南 开封475000)

随着技术的不断革新及大型工程的兴建,岩石力学开始涉及更深、更复杂的地下工程。自Biot于1941年提出有效应力与渗透场之间存在耦合关系以来,国内外许多学者在这一领域进行了大量研究工作,并取得了很多研究成果,如一些学者通过开展不同应力路径下渗流耦合试验,研究了花岗岩片麻岩在不同渗透压和水压作用下渗透率与体积应变、应力与应变、渗透率与有效围压的关系,通过改进常规渗透试验方法,研究了不同围压作用下花岗岩力学损伤演化机制及其渗透性规律[1]。

我国水库大坝建设随着国民经济和科学技术的快速发展相应取得了长足发展,大坝建设高度一再增大,势必带来坝前蓄水高度的增大,从而引起坝基岩体水压力增大[2]。目前,高坝大库坝基设计基面为具有裂隙的岩体,蓄水后坝基岩体裂隙中的水压力将随蓄水深度的增大而增大[3-4]。高水头作用下,坝基岩体初始应力场及渗流场将被改造,这将导致坝基裂隙岩体渗透压力和渗流体积力发生变化,从而引起岩体的力学响应及结构变化,即裂隙岩体内的孔隙、裂隙以及节理发生渗流—应力重新耦合,进一步改变岩体物理地质力学环境中相互联系、相互作用的两个重要的组成部分——渗流场和应力场,导致岩体变形甚至劈裂破坏,直至从根本上改变岩体的渗透特性[5-6]。高水压下的渗透稳定性是评价坝基裂隙岩体的关键,是整个工程运行安全性的关键。实际上,水库蓄水后或多或少都会引起岩体发生一些变化,尤其是在高水头作用下发生渗透破坏现象,在库首区更为明显[7]。

笔者根据前坪水库工程坝址区基岩特点,在分析坝基裂隙岩体透水率在水平、垂直等维度的分布情况及其曲线类型的基础上,研究了工程区岩体产生渗透破坏的现象以及渗透性加强的可能。

1 坝基岩体特点

河南省前坪水库坝址区位于侵蚀、剥蚀低山区与丘陵区交接地带,大坝采用黏土心墙砂砾(卵)石坝,坝基位于密实砂卵石上,下伏基岩及两坝肩基岩为元古界熊耳群马家河组安山玢岩。地质历史过程中,在构造改造及表生改造的综合作用下,岩体结构面及工程性质均发生不同程度的劣化。

坝址区安山玢岩节理裂隙较发育,宽度一般为0.5~1.5 mm,裂隙延伸一般为2.0~3.0 m,个别超过5.0 m,裂隙面粗糙,为钙质、泥质等半-全充填。

2 坝基裂隙岩体稳定分析的必要性

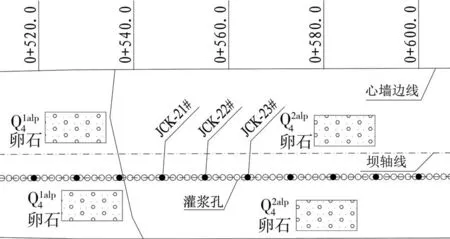

前坪水库工程设计正常蓄水位为403.00 m,设计500 a一遇洪水位为418.36 m,设计5 000 a一遇校核洪水位为422.41 m,建基面高程约332.00 m,多位于密实砂卵石上,下伏安山玢岩顶面高程最低约319.50 m,工程运营期坝基裂隙岩体一般会面临约90 m水头作用。坝址区平面布置见图1,典型剖面见图2。

图1 坝址区平面布置

图2 主坝轴线地质剖面

长期高水头作用下,伴随温度、应力场环境条件下的多场耦合,岩体中渗透稳定性薄弱部位水力传导性的非均一性和各向异性表现更为明显[8]。岩体结构面中重力水产生的孔隙水压力使岩体骨架所承受的压力随孔隙水压力的变化呈反向变化,特别是水压力在微裂隙中具有扩容作用时,相当于降低了岩体的围压,岩体的残余强度会进一步减小,导致岩体由延性破坏逐步过渡到脆性破坏[9]。在高水压力的长期作用下,结构面中将产生高孔隙压力,导致固相介质之间的压应力减小[10],从而降低了岩体的抗剪强度,甚至岩体中裂隙的两端因处于受拉状态而使其向前延伸产生劈裂破坏。岩体结构面中胶结物被“剪开”,裂隙面的胶结物由“黏结”状态逐步转变为“撕开”状态而变成导水通道。原有结构面向两端不断扩展,同时相伴产生一些次生裂隙,沟通岩体内原有裂隙,直至彻底改变岩体中原有的应力场及渗流场,增大了岩体透水性[11-12]。

3 坝基岩体压水试验分析

通常情况下,就岩石块体本身来说其透水性一般很小,因此在分析岩体透水率时一般忽略其影响。一般来说,岩体包含多种不同成因的裂隙,导致其透水率远大于岩块的透水率[13]。特别是当岩体中的裂隙结构面互相穿切并成为地下水的运移通道时更为明显。因此,岩体中裂隙的发育程度及其分布规律与岩体的透水性密切相关,一定程度上起决定作用[14]。

水库坝基下伏弱风化状安山玢岩,呈块状结构,根据坝基钻孔全孔壁光学成像资料结合附近隧洞观察结果,岩体中结构面一般呈闭合状且延展性、贯通性差,张开结构面内一般有硅、钙质胶结物。

水库基岩渗透破坏是蓄水后水压力的升高引起的,岩体中渗透稳定性薄弱部位,特别是岩体断层破碎带、断裂密集带等部位,表现出明显非均一性和各向异性的水力传导性[15]。

3.1 坝基岩体压水曲线特点

本次坝址区压水试验曲线类型有4种,分别为A型、B型、C型和D型。压水试验曲线(压力P—流量Q)类型为A(层流)型、B(紊流)型均说明试验期间裂隙状态没有发生变化,仅是裂隙中水的渗流状态不同;C(扩张)型说明高水头作用下原有裂隙加宽及隐裂隙劈裂;D(冲蚀)型是隐裂隙劈裂且与原有的裂隙相通或裂隙中的充填物被冲蚀、移动造成的,是岩体渗透性增大的主要原因。各类型典型曲线见图3,各类型曲线占比见图4。

通过上述分析可知,坝址区压水试验曲线类型主要为C型和D型,两者共计占比为72.3%,具有这两种透水特性的基岩裂隙决定了坝址区岩体中的裂隙在高压水头作用下会发生一定程度的渗透破坏现象,造成运营期基岩透水性增强。

图3 典型压水试验曲线

图4 压水试验曲线类型占比统计

3.2 坝基岩体渗透规律

3.2.1 按工程部位分析透水规律

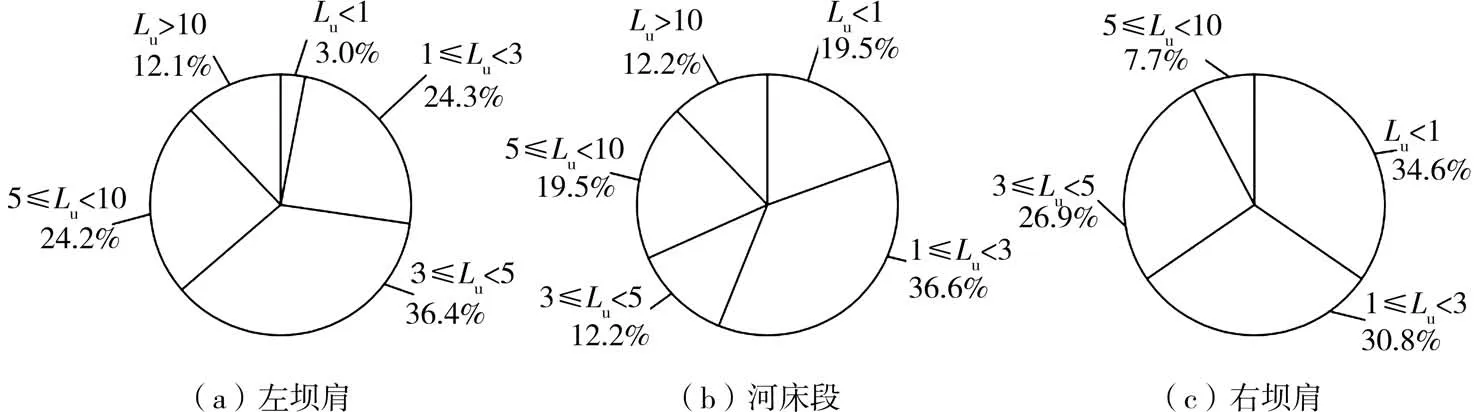

对坝址区钻孔(安山玢岩中)中压水试验成果进行统计分析(见图5,Lu为透水率),结果表明:钻孔揭露深度内以弱透水性岩体为主,部分岩体具微透水性或中等透水性。其中:微透水岩体左岸占3%,河床段占19.5%,右岸占34.6%;弱透水岩体左岸占84.9%,河床段占68.3%,右岸占65.4%;中等透水岩体左岸占12.1%,河床段占12.2%,右岸占0.0%。

从上述分析可以看出,坝址区岩体总体具弱透水性,相同高程右岸基岩的透水性小于河床段和左岸的透水性,中等透水性岩体分布于河床段和左岸基岩岩体上部。主要原因是,河床段和左岸基岩有第四系沉积物覆盖,从地形上看,基岩面为负地形,构造及表生构造均表现得相对强烈;右岸为悬坡,基岩面为正地形,基岩受构造及表生构造相对较弱,岩体总体完整性较好。

3.2.2 按深度分析透水规律

在统计区域岩体垂直方向的透水性变化规律非常明显,主要表现如下。

左岸岩体:透水率<1 Lu下限埋深约为60 m,其下部岩体具微透水性;透水率<10 Lu下限埋深约为30 m,其上部岩体具中等透水性,两者之间岩体具弱透水性。

图5 坝址区岩体透水性统计(单位:Lu)

河床段岩体:透水率<1 Lu下限埋深约为60 m,其下部岩体具微透水性;除个别钻孔受断层带影响外,透水率<10 Lu下限埋深约为15 m,两者之间岩体具弱透水性。

右岸岩体:透水率<1 Lu下限埋深约为55 m,其下部岩体具微透水性,上部岩体透水率<10 Lu,为弱透水岩体。

综上所述:安山玢岩岩体透水性随埋深增加而变弱,垂直方向变化明显,顶部岩体具中等透水性。同时,右岸岩体透水率吕荣值普遍小于河床段和左岸,这与河床段和左岸基岩面为负地形,上部基岩裂隙发育,右岸基岩面为正地形,基岩总体完整性较好相吻合。

3.3 坝基岩体压水试验成果分析

压水试验曲线类型反映C(扩张)型、D(冲蚀)型在高水头作用下存在原有裂隙加宽及隐裂隙劈裂或裂隙中的充填物被冲蚀、移动的现象。坝址区岩体压水试验曲线类型主要为C型和D型,两者的总占比为72.3%,说明坝址区基岩裂隙在高水头作用下存在渗透破坏的风险,部分裂隙中的胶结物充填物存在被冲蚀、移动等引起导水性“活化”的现象。通过“活化”作用,重新“剪开”岩体结构面中的胶结物,原有结构面向两端不断扩展,加之相伴而生的次生裂隙,势必加强岩体内原有裂隙的沟通,改变岩体中原有的应力场及渗流场,提高岩体透水性[16]。岩体内含水率的提高进一步降低了其抗剪强度指标,特别是当压水时曲线类型表现为C型,说明水压力在微裂隙中产生了一定扩容作用,导致岩体发生两方面的变化:一是在岩体裂隙的两端产生拉应力使裂隙向前延伸产生劈裂破坏;二是降低岩体的围压,进一步降低岩体的残余强度,使岩体由先前的延性破坏逐步向脆性破坏过渡。

虽然部分裂隙的渗透破坏现象理论上是可逆的[17],但是水库运行后,坝基岩体将长期处于高水头压力状态,导致可逆的渗透破坏现象出现不可逆性。同时坝基岩体在长期运行后,特别是压水试验曲线类型为D型时,裂隙中的充填物被冲蚀、移动,加强了原有裂隙的沟通,进一步加剧了水压力在微裂隙中的扩容作用,降低了岩体的围压,引起岩体强度弱化。当孔隙水压力逐步增大到接近岩体围压时,岩体的受力情况就类似于单轴加载作用。在高水压的长期作用下,岩体强度随固相介质间压应力的减小而衰减,岩体中裂隙的两端产生拉应力集中而使其向前延伸产生劈裂破坏。裂隙贯通性因此加强,渗流—应力重新耦合,如此恶性循环下坝基渗漏量会逐步加大。

4 施工期坝基岩体处理措施

4.1 工程设计与坝基岩体处理

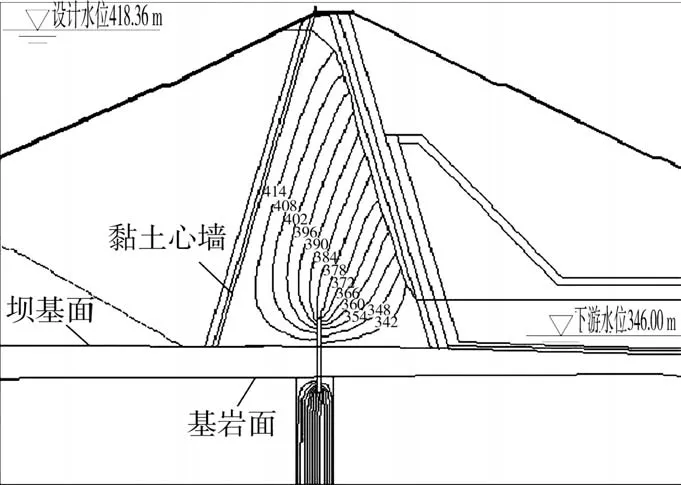

前坪水库大坝为黏土心墙砂砾(卵)石坝,采用混凝土防渗墙加帷幕灌浆方案处理坝基渗漏问题(见图6)。防渗墙全长665.0 m,采用C25钢筋混凝土浇筑。墙顶高程341.10~363.90 m,墙底高程315.80~355.25 m,墙深11~29 m,墙厚1.0 m。防渗墙向上插入防渗体内长度为7.0 m,向下部穿过砂砾石层深入基岩不小于1 m。设计防渗帷幕顶为防渗墙轴线底部,深度进入相对不透水层5 m,相对不透水线以3.0 Lu控制,帷幕底高程260.5~365.0 m。

图6 0+550典型设计断面

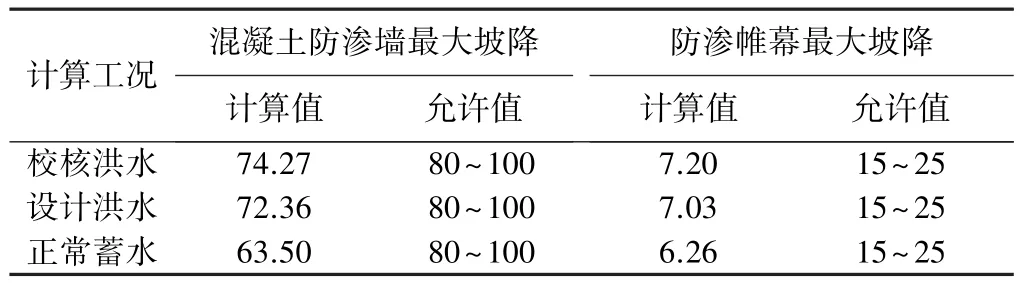

4.2 渗流稳定分析

为分析坝基岩体及防渗帷幕的渗流稳定性,采用数值模拟分析方法进行坝体坝基渗流分析,选取上、下游侧边界距坝轴线400 m,左、右岸边界距坝肩分别为250、315 m。分别计算特征水位(上游水位418.36 m,下游水位346.00 m)下坝基渗流场的实际水力坡降。根据地质资料,坝基密实卵(砾)石渗透系数k=5.2×10-1cm/s、安山玢岩渗透系数 k=8.5×10-5cm/s;根据工程经验,混凝土防渗墙渗透系数k=1.0×10-8cm/s、帷幕灌浆体渗透系数k=1.0×10-6cm/s。通过定性分析与定量计算得知,混凝土防渗墙及防渗帷幕水力坡降均能满足设计要求(见图7、表1)。

图7 0+550断面设计水位等势线

根据计算成果,防渗墙伸入心墙部分周边水力坡降较陡,正常蓄水位工况为3.75~11.50,设计洪水工况下为5.1~13.4,黏土心墙内部允许水力坡降为5.0~6.0,该部位容易出现渗透破坏。为防止该部位出现裂缝后发生集中渗流,心墙该范围土料采用高塑性黏土填筑,增强土料出现裂缝后的自愈能力。

表1 0+500典型断面特征水位下渗流计算结果

4.3 岩体强度分析

根据帷幕灌浆岩体强度试验结果,弱风化安山玢岩饱和抗压强度为55.3~76.1 MPa,平均为64.7 MPa。工程经验表明,岩体抗压强度为抗拉强度的10~30倍。按保守计算,工程区岩体抗拉强度一般为2.16 MPa,最小为1.84 MPa,远大于工程运营期面临的水头压力,表明工程岩体运营期帷幕灌浆岩体固相介质间压应力的减小有限,不会引起岩体裂隙两端产生拉应力集中使裂隙贯通性加强的现象,坝基岩体在长期渗流条件下是稳定的。

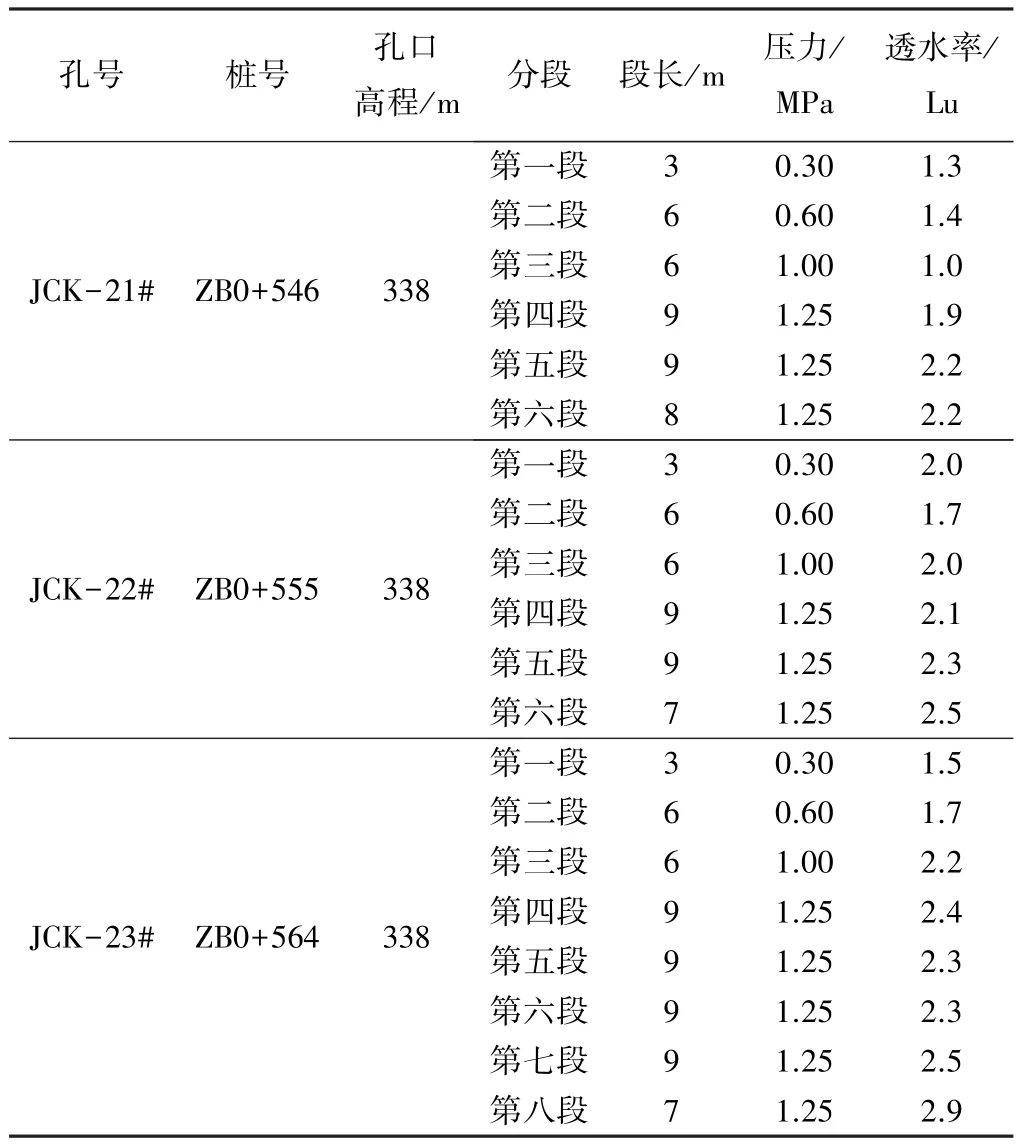

4.4 施工期试验成果分析

为处理坝基渗漏问题,施工期严格按照设计要求施工,混凝土防渗墙深入弱风化安山玢岩均不小于1.0 m。防渗墙施工中预留1.5 m间距的灌浆管,在防渗墙底部进行帷幕灌浆,深度进入相对不透水层5 m,相对不透水线以3.0 Lu控制,帷幕底高程为260.5~365.0 m。灌浆自上而下分段进行,施工参数见表2。采用压水试验检验防渗帷幕质量,检查孔布置(见图8)在灌浆轴线上两灌浆孔中间,按自上而下分段钻进、止塞、压水的原则于灌浆结束14 d后进行。检查结果表明,灌浆后岩体透水率均满足不大于3.0 Lu的设计要求(见表3)。

表2 孔口止塞自上而下循环灌浆法施工参数

图8 检查孔平面布置

表3 典型断面附近帷幕灌浆检查孔测试结果

5 结 论

水库蓄水后,坝址区地应力与试验条件下的地应力相差很大,初始应力场和渗流场发生改变,坝基裂隙岩体将长期面临很高的外水压力,可能引起坝基岩体变形甚至破坏,发生渗流—应力重新耦合[18]。现场压水试验可以很好地反映坝基岩体中的裂隙(隐裂隙)在高水压下劈裂且与原有的裂隙相通的现象,同时可为坝基帷幕灌浆处理设计提供依据。

前坪水库工程坝基下伏安山玢岩,弱风化安山玢岩抗拉强度一般为2.16 MPa,最小为1.84 MPa,远大于工程运营期面临的水头压力。施工中采用1.0 m厚的C25混凝土防渗墙向上插入防渗体内(长度为7.0 m),深度穿过砂砾石层深入弱风化基岩不小于1 m是合适的。防渗墙中预留1.5 m间距的灌浆管,防渗帷幕顶为防渗墙轴线底部,深度进入相对不透水层(3.0 Lu)以下5 m,通过帷幕灌浆,将高压水泥浆填充到基岩裂隙中,这些浆液在岩体深部固化后与基岩结合连成一体,达到了有效控制岩体渗漏量、减小坝基渗透性的效果,同时也达到强化岩体结构面内软弱充填物的目的,确保坝基岩体在运营期长期渗透条件下的安全稳定性。