山地城市内涝与山洪灾害综合防御探讨

2019-09-24马美红王中良喻海军赵珂珂

马美红,王中良,喻海军,赵珂珂,刘 启

(1.天津师范大学,天津300387;2.中国水利水电科学研究院,北京100038;3.北京师范大学,北京100875)

1 前 言

洪涝灾害主要指因降雨、融雪、冰凌、溃坝(堤)、风暴潮、热带气旋等引起的洪流和积水所造成的灾害,如造成的江河洪水、渍涝、山洪、滑坡和泥石流等,以及由此引发的次生灾害[1-2]。洪涝灾害是世界上发生最频繁、危害最严重的自然灾害之一。根据国际紧急灾害数据库(EM—DAT)和慕尼黑再保险集团自然灾害数据库(Munich RE)的统计,洪涝灾害造成的损失占全球灾害总损失的28%,如2005年美国新奥尔良市遭遇严重内涝,水深达1.6~1.8 m,造成1 209人死亡,直接经济损失达180亿美元[3];2010年8月,我国甘肃舟曲山洪导致1 765人死亡、失踪;2012年7月北京遭遇洪涝,造成79人死亡,直接经济损失116.4亿元。国际组织、各国政府和学术界高度重视洪涝灾害研究,如:学术方面,G.GRUNTHAL等[4]针对山地城市的洪涝灾害进行研究,提出一种针对城市多灾种风险评价方法;黄光宇[5]研究了山地城市的山洪和洪水问题,分析其成因并提出了针对性的防治对策等;管理方面,UNDP、UNEP、ISDR以及欧盟等组织开展了一系列洪涝灾害研究项目;2005年,国际山地综合发展中心及中国国家气象局、世界气象组织在拉萨共同举办了国际山区洪水及可持续发展研讨会,随后制定了山洪风险管理措施指南,重点对山洪风险管理非工程措施进行了研究[6];欧盟提出了山洪风险管理实时指南,启动“山洪预报的水文气象数据资源与技术HYDRATE”项目 ;日本实行地方自治,开发了以社区为基础的山洪早期预警系统;印度政府建立了集预报、监控和早期预警发布为一体的预测预警系统;我国也同样高度重视山洪灾害防御工作,水利部水利信息中心组织开展了“中小河流突发性洪水监测与预警预报技术研究”项目,气象部门开展了暴雨诱发的中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务。

山洪灾害和内涝灾害均为洪涝灾害,山洪灾害主要指因强降雨在山丘区引发的溪水洪水、滑坡、泥石流等而对国民经济和人民生命财产造成损失和危害的灾害;而内涝灾害指强降水或连续性降水超过城市排水能力,导致城市内产生积水引发的灾害。虽然山洪和内涝有较大差异,山洪主要发生在山区,内涝主要发生在城市,但对于山地城市如福州、银川、余姚、本溪等来说,地形复杂,洪峰流量大、流速快,山洪和内涝容易同时发生[8]。国内外很多专家针对山洪和内涝开展了相关研究,并提出了相应的应对措施。山洪方面,美国研制出了将雨水情、洪水预警模型与计算机结合的水文自动遥测预报、预警系统,FFG系统(Flash Flood Guidance System),主要利用卫星、雷达和GPS定位等技术提高监测预警的准确率[9];英国和法国建立了完善的洪水预警系统,成立了洪水补偿和救灾基金[10];日本、荷兰[11]等国家依赖高标准的防洪工程(多针对平原河道洪水而非山洪);中国开展的山洪灾害防治项目初步形成了以非工程措施为主、工程措施为辅,较完整的山洪灾害防御体系,并在实际防汛中发挥了显著的效益。城市内涝方面,欧美等发达国家在内涝模型的研发方面处于领先地位[12],如 HSPE 模型[13]、QQS 模型[14]、SWMM 模型[15]、MIKE-SWMM 模型[16]等;在治理内涝的理念方面,美国推进新型雨水综合控制利用体系即低影响开发(LID)[17],英国推进可持续城市排水系统(SUDS)[18],中国则是结合工程与非工程措施,推进集监测、预报以及模拟等为一体的城市雨洪智能管理系统,建设海绵城市,进而提高城市的排涝标准等[19];在内涝应急管理方面,美国推进动态应急管理信息系统,以快速应对突发的暴雨事件[20],我国则推进科学调度、及时预警以及规范响应的应对策略等[21]。规模最大的是水利部门开展的全国山洪防治项目,从2003年规划、2008试点到2010—2012年县级非工程措施的全面实施,以及2013—2015年第二期全国山洪灾害防治项目的开展,再到2016—2020年对山洪灾害防治的进一步完善,目前投资已超过280亿元,覆盖2 058个县、386万km2,初步建成了山洪灾害监测预警系统,形成了以非工程措施为主、工程措施与非工程措施相结合的体系。但近年来,随着我国社会经济发展、高速城市化进程和山洪防御与内涝治理工作的推进,山洪和城市内涝的特点、防御形式、存在的问题等都发生了相应变化。因此,本文基于海绵城市建设及山洪灾害防御现状,结合山地城市内涝与山洪灾害防治的特点,探讨二者的关系,并针对目前存在的问题,提出综合防御二者的具体措施,以期为中国目前正在开展的山洪灾害防御以及海绵城市建设提供参考。

2 资料和方法

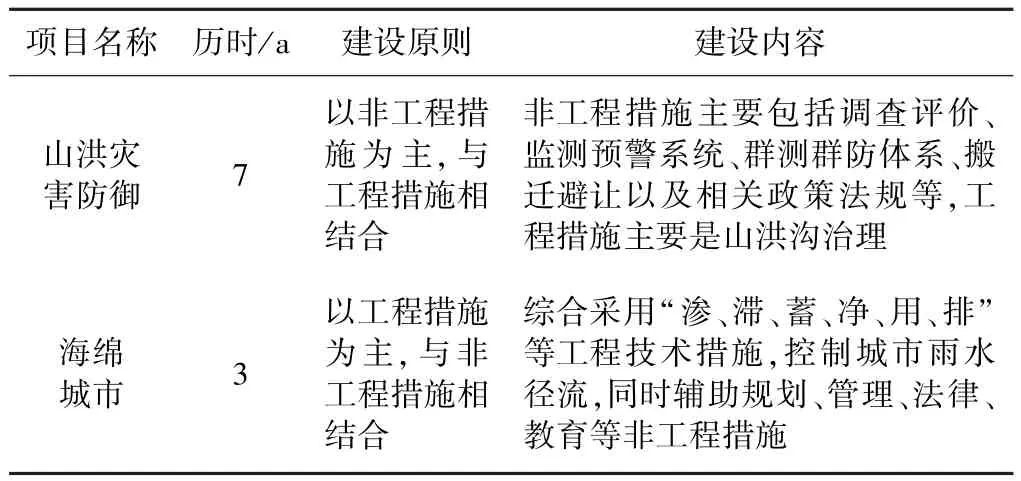

本文数据主要涉及经济数据、灾害数据,其中GDP数据主要来自国家统计局网站,洪涝灾害数据主要来自《中国水旱灾害公报》、全国山洪灾害防治项目组、各省的防汛抗旱总结等。方法主要采用系统分析、文献比较与综合、定性与定量分析、理论研究与实证分析相结合等方法。目前,内涝和山洪灾害防御均已开展了相应的建设,其建设内容见表1。另外,本文涉及数据不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省,山洪灾害数据不包括没有山洪灾害防御任务的江苏省和上海市。

表1 海绵城市和山洪灾害防御建设情况

3 结果与分析

3.1 建设现状

目前,建设海绵城市主要解决城市内涝问题。2014年11月,国家住建部出台《海绵城市建设技术指南》,提出要建设 “海绵城市”,即通过 “渗、滞、蓄、净、用、排”措施,遵循生态优先原则,构建完善的排水防涝系统,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,加快解决中国城市内涝、雨水收集利用等问题。选择一些城市进行试点建设,中央财政给予3 a、平均每个试点城市25亿元的资金推动,并对试点工作开展绩效评价,实行奖惩政策等。目前,建设试点城市已达30个。截至2015年年底,全国山洪灾害防治项目累计投入289.4亿元,为我国水利建设史上投资最大的非工程项目,建设成果见表2,已经初步构建了适合中国国情的山洪灾害防御体系,并发挥了实际的防灾减灾效益。例如,相比较于实施前,山洪灾害年均死亡人口减少680人。同时,2016—2020年中国进一步持续开展山洪灾害防治项目建设,侧重于加强人防、物防和技防相结合,形成一套适合中国特色的防御体系。

表2 2010—2015年中国山洪灾害防治项目建设成果[22]

3.2 内涝与山洪灾害的特点

3.2.1 分布范围广

洪涝灾害主要由强降雨引起,我国暴雨时空分布的广泛性决定了城市内涝和山洪分布范围广。2006—2014年,全国31个省(区、市)(不包括港澳台)中,2014年3个,2009年2个,2010年、2008年、2006年各1个省(区、市)未发生洪涝灾害外,其他省份均发生了洪涝灾害。结合图1可知,我国洪涝县(市)占全国总县(市)比例一直在50%以上,农作物受灾面积占全国农作物面积比例均在3%以上。另外,我国97.9%的城市有防洪任务,平均每年有176座城市被淹,尤其是2013年受淹城市达234座;而山洪灾害规划范围涉及全国29个省(区、市)、2 058个县,防治区面积463万km2。二者分布均遍及全国,范围较广。

图1 2000—2015年洪涝受灾县(市)、受灾面积占全国比例

3.2.2 突发性强,受灾频繁

中国的暴雨突发性强,如2012年5月,甘肃省岷县局部遭遇强降雨,约40 min后便发生灾害;2015年5月,四川雷波县强降雨仅20 min后便形成灾害。对于地形起伏大、溪流密集的山丘区来说,产汇流快,水位陡涨陡落,短时期易形成积水内涝、山洪灾害。中华人民共和国成立以来,内涝灾害每年都有发生,根据住建部对中国351个城市的调研,内涝灾害一年超过3次的城市达39%,多数城市经历着“一年数涝”,如武汉几乎每年都要遭受内涝侵袭,北京分别在2012年、2016年承受了特大暴雨灾害,引发了内涝和山洪。近50 a来,中国发生山洪11.13万次,其中2010年发生2万起,造成人员死亡、失踪的山洪灾害371起;甘肃舟曲、辽宁清源等重灾区特大山洪灾害接连发生。

3.2.3 危害大,损失重

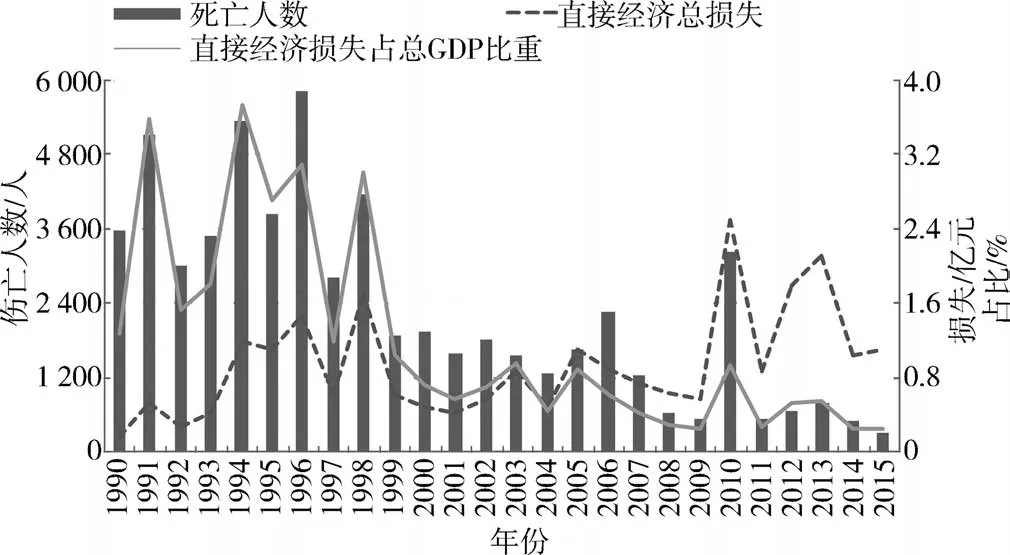

洪涝灾害是我国最严重的自然灾害,根据EM—DAT数据,1970—2013年中国发生洪涝灾害的次数仅次于印度,是洪涝灾害发生最频繁的国家之一。随着社会经济的快速发展,中国的城市出现“热岛”“雨岛”和“混浊岛”等城市效应,城市化率由1949年的10.6%上升到2015年的56.1%。由图2可以看出,中国发生暴雨次数及5 a移动平均年暴雨次数一直呈增加趋势(暴雨是指日降雨量≥50 mm的降水),加大了山地城市山洪和内涝同时发生的概率,加剧了洪涝灾害的危害。据统计,1950—2015年因洪涝灾害死亡28万多人,倒塌房屋1.22亿间,年均直接经济损失1 398.5亿。由图3可以看出,虽然21世纪以来,洪涝灾害死亡人数和直接经济损失占GDP的比重有所下降,但经济损失依然居高不下。

图2 2000—2015年暴雨情况

图3 1990—2015年全国洪涝灾害伤亡及损失情况

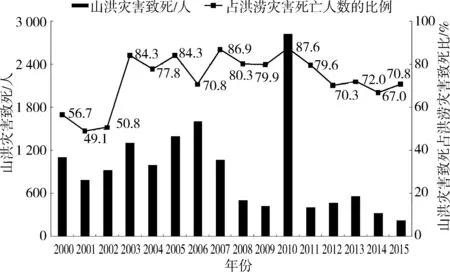

住建部曾对中国351个城市进行调研,结果发现2008—2010年62%的城市发生过内涝,最大积水深超过50 cm的城市占74.6%,单次内涝淹水时间超12 h的城市高达1/6。1949年以来,中国因山洪灾害致死人数为27万多人,年均经济损失40亿元;2003年以来,虽然山洪灾害致死人数下降明显,但致死人数占洪涝灾害总致死人数比例基本在70%以上(见图4),2010年高达87.65%,仅甘肃舟曲一场特大山洪泥石流灾害造就成1 501人死亡、264人失踪,危害极大。

图4 2000年以来中国山洪灾害死亡人数及占洪涝灾害死亡人数比例

据统计,城市内涝灾害年均直接经济损失约为296亿元,占年均全国总洪涝灾害损失的21.2%。如2012年7月,北京市遭遇特大暴雨,引发山洪和内涝灾害,导致北京市78人死亡,160.2万人受灾,直接经济损失116.4亿元;2016年武汉的特大暴雨灾害事件,引发内涝,导致14人死亡,1人失踪,倒塌房屋5 848间,直接经济损失22.65亿元。同时,随着城市化的快速发展,供水、供电、交通等生命线系统越来越庞大,人们对其依赖性也不断增大,一旦系统瘫痪,所造成的间接影响巨大。再者,各行业间的联系日趋紧密,一个行业受灾会强烈波及其他行业,造成全局性影响。如2005年龙王台风引发福州市山洪和内涝,导致全市221.7万人受灾,死亡46人,失踪6人,房屋倒塌14 018间,福州城区共约18.5 km2受淹,局部低洼地水深达1.9 m,导致118个小区地下室配电房进水停电,全市直接经济损失35.6亿元,影响了群众正常的生产生活秩序;2015年苏迪罗台风引发福州市内涝和山洪,损坏堤防13.09 km,护岸、灌溉设施1 465处,水闸、水电站等121座,直接经济损失29.36亿元。

3.3 内涝与山洪灾害的关系

城市内涝指强降水或连续性降水超过城市排水能力导致城市内产生的积水现象,影响因素有降水强度、排水条件、应急管理水平等;山洪是指强降雨在山丘区引发的洪水、泥石流、滑坡等。二者均为由降雨引起、对人们生命财产安全造成威胁的自然灾害,具有危害大、范围广、频繁发生、突发性强、对经济发展冲击大等特点。

成因方面,山洪和内涝都属于强降雨引发的次生灾害,主要由山地城市的地理位置和降雨情况决定。一般受二者影响的山地城市有以下特点:①山区城区内河防洪标准较低,城市位于山洪沟下游区域;②有充足的降雨,地形坡度陡;③水土流失严重、植被遭到破坏、地面侵蚀较重、快速的城市化进程等使内涝和山洪发生更为频繁;④排水系统不健全,人为挤占河道,一些建设工程以及垃圾等导致河道和排水设施容易淤塞;⑤外围洪水顶托倒灌,外围的山洪注入城市,加剧内涝危害。山洪灾害发生后,形成的洪水往往裹挟着大量杂物冲入城区,与内涝叠加损失更大;下泄通道关键部位如果“卡口”,那么将会进一步加剧山洪和内涝危害的严重性。比如对于福州来说,复杂的地形和较大的河床坡降,导致强降雨后产汇流较快,冲刷破坏力强,加速了城外山洪泥石流的形成;水库少且拦截能力有限,山洪挟带杂物甚至石块进入城区,而城区内河防洪标准较低,河道被侵占严重,蓄排水能力不足,也缺乏如水情自动测报系统等现代设施。对于处于河口地区的山地城市,如浙江余姚,遇到钱塘江天文大潮以及台风时,水位高涨不下,致使部分山洪引发的洪水、雨水排泄不出去,会发生积水时间较长的严重内涝。

防御方面,监测预警、群测群防、山洪沟治理、法律法规等对策均能有效地预防山洪灾害的发生。

总之,山洪属于山地城市的外来威胁,而内涝是各种“城市病”集中发作的结果,山洪灾害加剧了内涝的危害,内涝一定程度上扩大了山洪灾害的影响,下泄通道关键部位形成的“卡口”是二者致灾的重要因素之一。

3.4 内涝与山洪灾害防御存在的问题

内涝和山洪是强降雨引起的对人民生命财产造成威胁的灾害,主要因降雨强度大、山地城市地形复杂、水利工程拦截洪水能力有限等引起,存在的主要问题有:①山洪和内涝威胁大,防治基础比较差,大部分城市内河防汛标准低,排水泄洪能力不足,山洪沟工程建设缓慢,缺乏足够的水利工程拦截洪水;而且城市建设向低洼地扩展,内河被侵占严重,过水断面偏小,导致住宅区涝水不能及时排出。②多部门管理协调难,防汛部门、水文部门和气象部门的防灾信息未能实质性融合,如福建连城县仍使用两套平台分别显示气象站和山洪站点监测信息;雨水情自动测报系统普遍存在不足,水位站建设未得到重视,一些自动水位监测站没有与预警对象关联,水位站数量偏少,对一些桥梁淤堵涨水、蓄水设施溃决涨水、河道内漂流遇险等情况缺乏监测和预警手段,无法给决策者提供实时信息。③基层防御意识低,自防自救能力不足,缺乏主动关注预警信息和及时转移避险的意识,一般同时发生山洪和内涝的地区处于偏远不发达山区,人们的认识水平也有限;一些乡镇、村组的山洪防御责任落实有死角,忽略外来人口或旅游人员,不能将预警信息传达覆盖至受威胁的每个人。④缺乏具有针对性的规范和标准等技术支撑;治理山洪和内涝在我国都处于探索阶段,国外虽然有先进理论和技术,但不一定适应我国的实际情况,无法满足实际需求。⑤重建轻管,治理覆盖范围有限,预警信息存在过于专业化或繁琐问题,审批、审核环节太多;暴雨山洪发生时,外部的电力、通信容易中断,难以借助现代化手段传播信息;随着经济的快速发展,对山洪和内涝的防御提出了更高的要求。

3.5 山区城市内涝与山洪灾害的防治

基于以上分析,应从工程和非工程措施两方面对山洪和内涝进行综合防治。

工程措施:①最大化利用雨洪资源,有效控制雨水径流,如优先利用植草沟、雨水花园、屋顶绿化、绿地等生态基础设施排放雨水径流,建设雨洪花园、透水铺装等;建立水资源与山地城市以及周围地区协调发展的模式,实现雨涝调蓄、地下水回补、雨污净化、土壤净化,保持地表径流量不变。②完善排水管网,提高城市排水标准;对于道路、城市水系、建筑等,考虑其自身调蓄能力,加强源头控制,在不同层次的规划中应确保强制实现。③有效利用河道、坑塘等集水区和汇水节点,强化山丘区水库和市区排涝站防洪排涝设施的建设。④加大对城区内河和山洪沟的治理以及生态基础建设,如基于实际情况,采取护岸及堤防工程、排洪渠、沟道疏浚,在河流两侧建设自然湿地、生态公园等。

非工程措施:①从基础理论、数据、跨学科等多方面加强临界雨量或水位预警阈值、评估模型、多尺度生态基础设施管理等研究,健全评价与管理体系,如基于大数据、分布式水文模型等预警预报方法,提高监测预警预报精度,研究山丘区强降雨产汇流机制等。②加强雨水情和内涝监测站网建设和运行管理,规范操作使用,补充更新监测预警设施设备,及时发布预警信息。③完善管理体制,山洪和内涝的防治涉及范围广,需要多部门协调,政府应加强统筹协调,明确各部门的具体责任,细化分解任务,确保措施落实到位;同时建立专门的考察机构,不定期进行抽查、考察,建立相关法律制度,严格追责问究制,对其建设过程进行督促、规范,并建立健全相关政策等。④完善相关标准和规范,在山洪和内涝防治过程中定期举办技术交流研讨会,针对存在的问题进行讨论完善,治理山洪和内涝的措施相互借鉴,避免重复建设,实现资源利用最大化。⑤夯实群测群防体系,可以通过微信公众号、新闻、典型案例信息报道、广告、课堂教育、栏目合作等宣传方式和手段,强化社会各阶层对山洪和内涝的理解,使其防治理念渗入人心,形成全社会广泛支持和参与,提高人们自我预防洪涝的意识,稳步提高山洪灾害防御和海绵城市建设的水平和能力。

4 结 语

中国山洪灾害防治项目建设取得了一系列建设成果和典型经验,初步形成了适合中国国情的山洪灾害监测预警系统和群测群防体系,发挥了显著的防灾减灾效益。目前,针对治理内涝的海绵城市建设正在加速推进,海绵城市建设应借鉴已有的山洪灾害防治体系建设经验,在监测预警、群测群防、管理体制等非工程措施方面结合治理,尤其是利用山洪灾害调查评价成果,更合理地规划山地城市。同时,山洪灾害建设也可以吸收海绵城市建设理念,综合二者开展防御工作,更好地改善城市生态环境,节约资源和资金,减轻人员伤亡和财产损失。