古诗何以十九首(下)

2019-09-23辛德勇

辛德勇

这个“一章”之数若是详细讲述,会很复杂,但要像三言两语地说一下它的基本情况,其实也很简单。

这就是中国古代的历法,是一种阴阳合历。所谓“阴阳合历”,就是要把太阳绕日环行的周期(即太阳“视运动”的周期,实际上是地球绕日运行的周期),也就是所谓“岁”同月亮绕地环行的周期,也就是“月”这两个周期合并在同一个体系之内。

叠垒月份所构成的时间长度不会等同于“岁”:十二个月比一岁短,十三个月则比一岁长。也就是说,这在一岁之内是根本不可能实现的,除非一岁之中最后一个月还没过完,就把它拦腰切断,让这切下来的下半个月挪到下一岁再过。但在中国古代,看月亮不仅浪漫,还有其他很多作用,包括重要的政治象征意义在内,实在是一件很重要的事儿,人们舍不得硬切,不把一个月切成两半过(其实现在还是没人这么切)。

于是,华夏先人发明了个“年”——这也就是现在我们大家过的所谓“中国年”。这个“年”或十二个月,这就是所谓“平年”;或十三个月,這就是所谓“闰年”。官家让平年的“年”比一“岁”短点儿,闰年的“年”再比一“岁”长点儿,然后,再在一个长时段内,有规律地设置闰月。这样,截长补短,平均来看,每一个“年”和一“岁”的时间长度就大致差之不远了;更重要的是,还可以周而复始地轮流转,于是人们也就可以稀里糊涂地一年一年地混日子了。

根据月球、地球运行的周期规律,在一十九“年”之内设置七个闰月,就可以大体实现上述目标,古人也就是这样干的,并且在历法体系中,把这十九年称为“一章”。

我想在座的各位同学都明白,制定历法的基础是天文,是天体运行的时间周期(过去不明白也没关系,现在闭上眼睛想一小下,马上就能明白了)。这样,大家也就很容易明白了,这个“十九”,不仅是一个“成数”,而且还是一个重要的天之大数。对于古人来说,它是如影随形地伴随着他们的日日夜夜、时时刻刻的日常生活;更确切地说是密切影响着他们的日子。

在这样的文化背景下,萧统在编选这些“古诗”的时候,考虑到这一天之大数并适当迁就一下它而把选诗的数目定为“十九”,在我看来,是很自然的,也是顺理成“章”的。

便于大家理解这一点,下面我来举述一个西汉时期的事例。

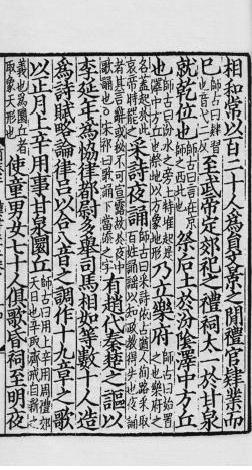

线装书局影印宋庆元本《汉书》

汉武帝时制作有《郊祀歌》,是一组由十九章构成的组诗,而所谓“郊祀”,乃是供汉武帝“以正月上辛用事甘泉圜丘”,也就是祭天用的。史称当时的祭祀场景是:“使童男女七十人俱歌,昏祠至明。夜常有神光如流星止集于祠坛,天子自竹宫而望拜,百官侍祠者数百人皆肃然动心焉”

(《汉书·礼乐志》)。这样的阵势,自是与祭天的规格相应,而《郊祀歌》的篇章偏偏是以“十九”这一天之大数组成,我想绝不会是偶然的巧合,二者之间,一定具有必然的内在联系。

由《郊祀歌》之十九章,再来看《古诗十九首》,萧统选诗“十九”这一数目与十九年一章这一天文历法周期存在联系的可能性,当然就会大大增加了。然而,这毕竟只是一种揣测,没有一丝一毫实在的证据。在座的很多朋友一定在想,孔夫子选《诗》,定为三百零五篇,就不是什么成数,谁知道萧统和他手下那帮子文士当时到底是怎么想的呢?是的,我也不能确切地知道他们当时是怎么想的,我在这里只是和大家讲我所理解的一种可能性。

但在另一方面,我们研究一切留在我们身后的历史问题,都需要一点儿合理的想象。因为有些发生过的事儿,确实是没有任何直接证据留下来的;即使回到当年,实际上你也找不到。我们对这些事实做判断,仍然需要借助合理的推论。若是这样看待历史,这样看待我们对历史问题的研究,那么,我今天讲的这些漫无边际的话,也许会对人们深入认识相关问题多少能够有些帮助;至少我可以说,虽然现在还不能证实萧统在《文选》中选编“古诗”时确定的“十九”这一篇数一定是基于十九年一章这一天文历法上的成数,但恐怕你也找不到直接的证据来排除这种可能性。是,还是不是,这确实是个问题。

黑水城遗址出土北宋刻本《吕观文进庄子义》残本(据《俄藏黑水城文献①》)

有一个类似的情形,我想在座的各位同学肯定都比我熟悉。因为你们各位念过的中学课本里都有这个段子,而我当年上中学的时候,只读过《毛主席语录》,还有“老三篇”。我要说的这个段子,就是《庄子》里面那个“庖丁解牛”的故事。

在这个故事里,当庖丁为文惠君,也就是梁惠王好好地炫耀了一番自己的解牛神技并令对方叹服不已的时候,那位庖丁把干活儿的刀子往旁边一放,竟然大喇喇地布起“道”来:

臣之所好者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,道大窾,因其固然。技经肯綮之未尝,而况大乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚,以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。(《庄子·养生主》)

读过《庄子》的人都知道,作者在宣扬其思想学说时,本多托之于寓言,这个“庖丁解牛”的故事,更明显属于这样的性质。既然不是实际发生的真事儿,那么,这位庖丁所讲的那几个刀具使用的时间长度,即一年(岁)、一个月和十九年,应当都只是一个形象的说法,即寻常“族庖”一把刀只能用一个月,即使是技艺高明的“良庖”其使用期限也不过一年而已,而这位庖丁却能十九年不换刀,还要使“刀刃若新发于硎”,简直一丝一毫的损伤都没有,真是神乎其神。

在这里,作者是为体现这位庖丁因操刀有“道”而“游刃有余”来讲述其刀具使用期限之长久的,因而一般来说,理应把这把刀具的使用期限设定为一个成数(譬如像“族庖”的一月和“良庖”的一岁),同时也是一个大数,以显示其大大优于寻常“族庖”乃至技艺高明的“良庖”。所以,“十九年”这个数目应该不像我们今天看来那么简单,可是前人之解析《庄子》者,对此却大多不甚留意。

在勉强做出一些解释的人当中,较早有唐人成玄英给《庄子》作疏,谓“十,阴数也。九,阳数也。故十九年极阴阳之妙也”(成氏《南华真经注疏》卷二)。妙是真妙,但成玄英讲得也太玄乎了。核实而论,这话听起来好像是有那么一点点道理,可稍一琢磨就能明白,人话终究没这么个说法,不会像这样把所谓阴、阳两数横堆在一起乱搅和,而且我们也看不到同样的例证。北宋人吕惠卿撰《庄子义》,谓“十有九则阴阳之极数也”(俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编《俄藏黑水城文献①》之《吕观文进庄子义》),实际上只是胡乱对付着沿承了成玄英的旧说。明末多知多识的学者方以智,也看出这里边有名堂,但却仍然没能看破肯綮所在。方氏这样说道:“十九年:以十年为率而用之九年,言其久也。”(方以智《药地

《古逸丛书》覆宋刻本成玄英《南华真经注疏》

炮庄》卷二)稍后,清初大儒王夫之撰著《庄子解》,大体沿承了这一说法而稍有变通,称“十年为率而又九年,形其久也”(《庄子解》卷三)。

可这种说法这既不合乎文法,也没有道理,解释得实在稀里糊涂,不过是在无可奈何之中“强作解人”而已。

我想,若是用十九年一章这个天文历法周期来作新解,会十分自然,也相当通畅。用短的庖刀,只有一个月,即使是技艺高超的良工,也不过一整年,而这位“神工”,他那把解牛鬼刀一用就是一章——十九年。这不是怎么讲都顺顺当当地么?大家看是不是这样?

河北满城汉墓出土玉雕人像(据《满城汉墓发掘报告》)

最后,大家和我一起来看一个汉代的小人儿吧,看着看着,看得高兴了,也许就会有更多的同学会认同我的猜想了。这是河北满城汉墓出土的一个玉雕人像。人形凭几端坐,大眼高鼻,长眉短须。玉人身上,有一个非常值得注意却似乎一向无人注意的重要内容,即在他的屁股底下,有阴刻铭文曰:“维古玉人王公延十九年。”(中國社会科学院考古研究所、河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》)“延十九年”,显然是延寿十九年的意思。现在你要是给人祝寿,说“祝你长寿十九年”,会是怎样一种场面?你会落下一个什么样的结果?那真是难以想象又可想而知。但西汉人就这么用了,而且还是带着这样的铭文,去往了那个纯净的灵魂世界。这说明了什么?说明“十九”这个天之大数,可以表征一个比这个数目本身要大得很多的数值,是相当于千年、万年以至永远的,所以汉朝人才会有这样的用法,而且这样的观念在社会上是普遍存在的。

河北满城汉墓出土玉雕人像底部铭文(据《满城汉墓发掘报告》)

显而易见,这样的观念还是有更早渊源的,是从《庄子》讲的那个庖丁游刃于骨肉之间时就流行于世并一直传承下来的;向下,则到了萧统率人编集《文选》的时候,用这一天之大数来确定选编“古诗”的篇数,可以象征着一个很大很大的大数,象征着天下精华,已经囊括于斯,隐含有清人《金石萃编》之“萃编”或《古文观止》之“观止”的意味。人们很容易下意识地考虑到这一因素。

不知大家相信了我今天讲述的主题没有?信不信都没什么关系,反正我自己是越来越信了。常语云“诗无达诂”。至少有一部分像我这样的读者是可以这样想,也可以这样信的,这也是外行棒槌读“古诗”的一个乐子,是不是思入邪路就不知道了。

谢谢大家,谢谢各位同学。我今天在这里胡乱讲到的这些内容,若是能够对大家在读书学习过程中重视一些常见的数目问题起到那么一点点提示的作用,那么,我就非常高兴了,不至于为占用大家这么多时间而感到太多的不安;要是有人觉得毫无道理,那也没有关系,反正今天是愚人节,在这样的日子里,见识一下像我这样的“愚人”怎么胡说八道,也算是明白了世界上为什么会有这样一个节日。

最后,再一次感谢方维规先生给我这次来这里和大家见面的机会。

2019年4月1日下午讲说于北京师范大学文学院

(作者单位:北京大学中国古代史研究中心)