浅论单曲体曲艺音乐的调式及转调规律

——以北京琴书和岔曲为例

2019-09-23中央民族大学100081

(中央民族大学 100081)

众所周知,曲艺形式以伴奏乐器为主要分类标志的习惯由来已久,但在这里,我们提到的单曲体曲艺音乐是以音乐曲式结构为分类依据的。目前的曲艺音乐按照曲式结构可主要分为板腔体、曲牌体和综合体,而它们各自再细分又会产生更多更具体的曲式结构,如板腔体又可分为单曲体和板式变化体;而曲牌体又可分为单曲体、双曲循环体和多曲连用体;综合体更是二者兼备的。

因此,对曲艺音乐的曲式结构分析不能一概而论,一篇概括,这里我们只讨论曲艺音乐中的单曲体音乐的调式及转调的规律,所谓单曲体音乐是指整段音乐是由一个曲调的反复组成的。可以当作是曲艺音乐中最简单、最基础的曲式结构。在现存的曲艺音乐中单曲体者为数依旧不少,如岔曲、乐亭大鼓、北京琴书、竹板书、太平歌词等。而在针对单曲体曲艺音乐诸如北京琴书和岔曲的调式及转调规律的研究过程中,笔者发现了几个较为普遍的规律,下面我们结合北京琴书与岔曲的具体曲艺作品来逐一阐释。

首先,单曲体曲艺音乐的调式转换多为主调与其上方五度宫音系统的转换。

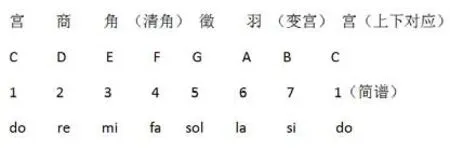

为便于之后大家理解笔者阐述过程中所涉及的乐理方面的问题,现列出乐音在东西方各自乐理体系内的音名、唱名等叫法上的对应关系:

在清晰以上对应关系之后,我们再来继续解释‘单曲体音乐的调式关系多为主调与其上方五度宫音系统的转换’的含义,比如某一单曲体曲艺音乐主调为C宫调式,那么它的上方五度调式即为G宫调式(即我们理解的do—sol或1—5的关系);就好像主调为D宫调式的单曲体音乐上方五度为A宫调式;再来个稍复杂一点的调式转换,如某单曲体音乐主调为G徵,那么它的上方五度宫音系统调式为G宫调式,这是因为调式的转换都需在宫音的基础上换算,G徵调式的宫音为C,要在C宫的基础上向上五度才能得出G宫调式。

下面我们以北京琴书优秀作品《双婚配》《考神婆》和岔曲作品《赞月》为例:

北京琴书惯于主调用徵调式,由乐谱知《双婚配》主调式为G徵调式,全曲转调方式为G宫—G徵—G宫—G徵,为主调与其上方五度宫音系统的交替转换,未曾出现其他调式;《考神婆》的主调式为G徵调式,全曲转调方式为G徵—G宫—C宫—G徵,为主调式与其上五度宫音系统的转调;而岔曲惯用的主调为加变徵(徵下方小二度)的宫调,著名岔曲作品《赞月》主调式为加变徵(升F)的C宫调式,《赞月》全曲转调方式为G宫—C宫—加变徵C宫—G宫—加变徵C宫,依旧是主调与上方五度宫调系统的交替转换。可见单曲体曲艺音乐的转调并非曲艺创作者的随意创造,而是有理可依,笔者推测,这可能与中国由来已久的五度相生理论有关,曾侯乙编钟的各音排列便是以C音分别连续向上向下五度找到其他乐音音高;况且从乐理角度来讲,与一个调式关系最近的调,即近关系调就是这个音分别向上和向下五度的两个调,即C宫调式的近关系调为其向上五度的G宫调和向下五度的F宫调(也就是西方乐理上所说的相差一个调号的调),这也许就是曲艺创作者在单曲体曲艺作品旋律创作过程中为什么要选则上方五度宫调系统的原因吧。

其次,单曲体曲艺音乐转调多发生在前奏、间奏及小过门之中或者由间奏及小过门作为前后不同调式的分界线。

如《双婚配》中,第一次的G宫调转G徵调在前奏处,再转至G宫调在第一个间奏处,G宫调再转回G徵调在第二个间奏处,其后G徵调式一直至结束;《考神婆》全曲一气呵成没有间奏,只有句与句之间的一小节短暂的小过门,所以它的每一处转调皆在四句体基本格式之间的一小节过门处;又如《赞月》中,起始调为G宫调式,第一次转调至C宫调发生在第一个小间奏之后,第二个间奏之后是加变徵的C宫调式,第三个间奏之后又转回G宫调式,第四个间奏结束又转到加变徵的C宫调式直至结束。

由此可见,单曲体曲艺音乐的转调该在何处发生不是凌乱无规律,不是曲艺创作者的天马行空,而是有构思,有安排而为之。《双婚配》的间奏多取自当时的时令小调,其目的是为取悦观众,增强旋律的丰富性,也是给观众思索品味的时间,给演员以休息的时间;《赞月》的转调之处皆在间奏之后,且每个小间奏都是前奏的部分片段,既让观众体会到了调式的丰富性、多样性,同时还保持了整体调式旋律的统一性,真可谓是用心良苦之安排了。

再次,单曲体曲艺音乐的调式多以C宫系统调式为主且结尾多回到C宫调。

单曲体曲艺音乐的主调式多惯于使用C宫系统调式,《双婚配》主调式为G徵调式,G徵即属于C宫系统;《考神婆》主调式同样为G徵调式;《赞月》主调式为C宫调式,可见以上三曲皆属于C宫系统调,笔者推测首先是由于早期的曲艺创作者没有经过音乐理论或记谱方面的系统学习,所以采用C宫系统调式更便于记录、识别及演奏,也便于在传承之时让人明白,特别是在不同乐器演奏同一曲谱时,C宫调式更便于让演唱及伴奏者清晰音域和音高,达到更易统一的效果;其次笔者认为C调于人声演唱而言,音域较适中且给人平稳之感,与其他大调系统相比可能更具淳朴、自然的气质,易于为观众接受且喜爱。另外,《双婚配》《考神婆》《赞月》的结束要么落在C宫调式,要么落在G徵调式,皆属于C宫系统调式,大抵是因为结尾一般多回归C调,可以为给人以圆满、结束之感,在有些单曲体曲艺音乐甚至不仅限于单曲体曲艺音乐,还有众多其他曲艺音乐作品之中,演唱乐段的结尾没有落在主调式的主音上,这种现象是因为演唱完毕之后,还有一段伴奏作为全曲收尾,是把给观众结束感的任务交给伴奏来完成,这种情况也依旧不少。

毫无疑问,曲艺艺术作为历史最悠久的艺术种类之一,之所以能传承至今日,就是靠着这些经典的经得住历史检验的曲艺作品,关于曲艺音乐的调式及转调规律的研究,本文还存在着诸多透过现象的揣测,有些问题也还尚未找到可靠的资料,不严谨之处还请见谅,未来会针对更多类型的曲艺音乐的调式及转调去进行深入研究,为之后的曲艺创作者们在创作过程中提取诸多优秀曲艺作品之中的精华部分,并提供一些可供参考的思路,唯有当今的曲艺工作者们保持住先辈创作者们的创作初心,秉持着创作精品的原则,才能使曲艺艺术不至于在我们这一代的手中更加的暗淡下去,为曲艺艺术千百年来的传承真正的贡献自己的一份微薄之力。