甘肃的“甘”,到底从哪里来

2019-09-20伊森

伊森

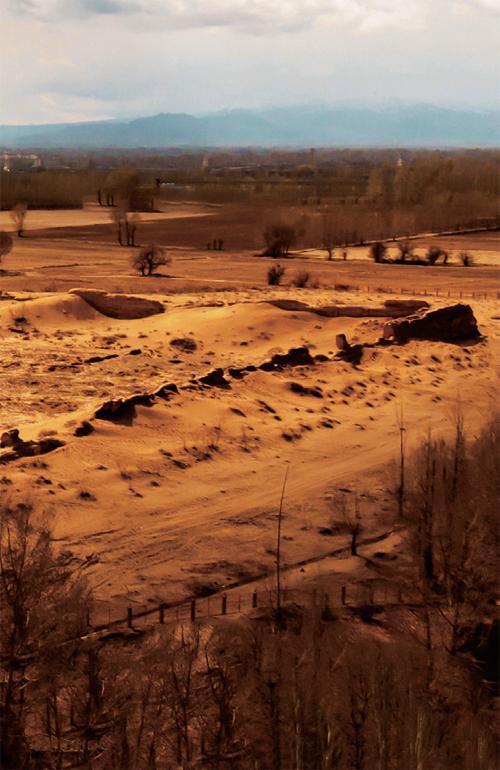

骆驼城遗址 摄影/陈冈 拍摄于张掖市高台县

张掖的名字与使命

在张掖,民间流传着“金张掖、银武威”的说法。

张掖的土壤没有东北黑土那么肥沃,气候也不像江南水乡那样湿润温和。这里的农业生产受制于自然条件,一直规模有限。然而,这里依然孕育出了发达的农业文明。

除此以外,张掖依然有大西北典型的边关萧瑟感。唐朝诗人陈子昂来到河西时留下诗句:“峡口大漠南,横绝界中国。”峡口也称硖口,在山丹县老军乡境内。峡口锁控河西要道,历代的居民都是驻军及其家属,就连“老军乡”这个名字都有一种为国尽忠的慷慨之感。

决定张掖命运的一个重要人物是汉武帝。元鼎六年(公元前111年),汉武帝设立张掖郡,希望“断匈奴之臂,张中国之掖”。可见,张掖自诞生之初,就肩负重任,被寄予厚望。

硖口炊烟 摄影/褚毓民 拍摄于张掖市山丹县老军乡

当时汉朝与匈奴的矛盾已深。仰仗父祖两代与民休息的政策,汉武帝即位时,已有了“文景之治”的大好局面,国力雄厚,因此他希望能够在西北有所作为,解决边患。面对兵强马壮的匈奴,汉军的对策之一就是攻占河西地区,切断匈奴与青藏地区羌族的联系,同时打通西域,便于联合同样反对匈奴的西域诸国。

张掖在汉匈战争中的重要性在于其地理位置。祁连山中部有一个山口,叫扁都口,海拔3500多米,是扼守内蒙古高原与青藏高原交通的要道。张掖正好位于扁都口以北,占领这里就能切断匈奴与羌族的联系。从东西向来看,想出阳关、玉门关去往西域,张掖也是必经之地。

汉武帝封霍去病为骠骑将军,霍去病率军进入河西走廊,重创了匈奴军队,匈奴从此退回漠北。汉朝设立河西四郡,才算掌握了战略主动权,河西自此开始由游牧区向农耕区转变。

农耕文明与游牧文明的冲突,几乎贯穿了整部中国古代史。中华民族从来不是尚武好战的民族,《孙子兵法》中说“善战者,不战而屈人之兵”。汉武帝穷兵黩武,与其说是扩张,不如说是以攻代守,主动出击,打败匈奴,进而获得和平的环境。包括张掖在内的河西四郡,正是这种策略的直接产物。

西汉极盛期的版图看起来就像一个巨大的哑铃,连接起“哑铃”两端的,就是狭长的河西走廊。日后丝绸之路的开辟,也建立在河西走廊和平稳定的基础上。

甘肃的“甘”

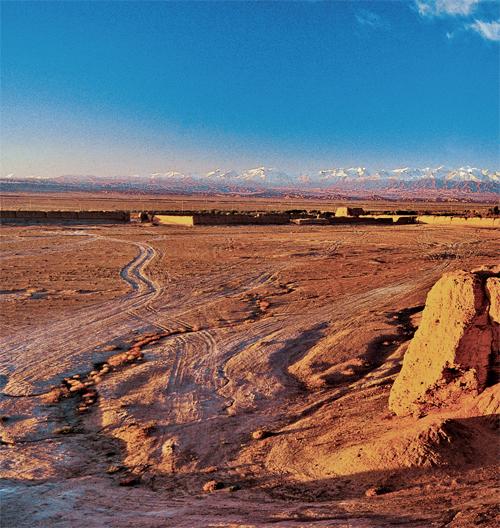

张掖有很多古城遗址。

行走在张掖地区,总会路遇一段段焦黄残破的土墙,它们或许曾经是河西重镇、兵家必争之地,但现在只剩下一副残躯。大西北的干旱气候,使这些古城得以保存,讓我们有缘得见历史的沧桑。而在张掖居民的眼中,这些残垣断壁是他们的先民为了生存而艰辛奋斗的痕迹。

到了魏晋南北朝,出自匈奴支系卢水胡的沮渠蒙逊在河西建立北凉政权,定都张掖。尽管沮渠蒙逊是匈奴人,但北凉政权接纳了汉文化,以农业为重,同时大兴佛教,文化空前繁荣。

西魏时期,张掖改称甘州,削弱了原来的名字中蕴含的使命感,多了一丝水土宜人的安定意味。但这种美好的寓意无法阻止历史的风云变幻,历朝历代都看重河西的战略地位,丝毫不敢松懈。

隋炀帝曾西巡河西,张掖是其此行最重要的一站。这位始终被激情驱使的君王登临焉支山,接见西域27国使臣,感受历代君王都未曾有过的荣耀。《资治通鉴》记载,当时的盛况是“骑乘填咽,周亘数十里,以示中国之盛”。

唐朝时期,陈子昂在考察河西之后,给朝廷上书,力陈河西对于边境安定的重要性,并且特意提出甘州的粮食对于河西安危的意义,认为“河西之命,今并悬于甘州矣”。唐末,中央政府丧失了对河西地区的控制权,回鹘崛起,占据甘州,他们的后裔就是世居甘肃的裕固族。

张掖的地位在元朝达到了一个新高度。元朝开创行省制度,在西北以甘州、肃州(今甘肃酒泉)两地地名首字来命名新设立的行省,于是有了如今甘肃省的名字,甘州为当时的甘肃省会。

战争永远是张掖的履历中最醒目的字眼。清朝数次用兵西北,都以甘州为重要的补给基地。

长城遗址 摄影/褚毓民 拍摄于张掖市山丹县

甘州府城 摄影/兰春

张掖,从未合上双臂

不管是战争还是风沙,都只能延缓张掖前进的脚步,却无法让这座城市真正停下来。

张掖最得天独厚的还是地理位置。一旦战事消弭,张掖就迅速化身为丝绸之路上的重镇,粮食、丝绸、玉石、瓜果、瓷器沿着丝绸之路不停地往来运输。直到今天,张掖仍然是通往新疆及中亚的公路、铁路交通的必经之地。

张掖的地标建筑钟鼓楼的四面,各自悬挂着牌匾,东面是“金城春雨”,西面是“玉关晓月”,南面是“祁连积雪”,北面是“居延古牧”。四方迥异的风景,让张掖成为交流与融合的温床。张骞、玄奘、马可·波罗等中外交流史上的重要人物几乎都曾到过张掖。

融合的痕迹也体现在张掖人生活的方方面面。这里自古是西北的佛教中心之一,马蹄寺石窟群开凿于十六国时期,其规模之大,在拥有敦煌莫高窟、天水麦积山石窟的甘肃省也能位居前列。

张掖人身上有着农耕民族的安逸知足,也有马背上的民族的豪迈与爽朗。他们爱吃羊肉,也嗜面如命,张掖人的饮食文化就是农耕文明与游牧文明交流融合的产物。

张掖在开放与融合中不断变迁,一点一点成为今天的模样。这是一座不大的城市,肩负过国家稳定系于一身的重大使命,也经历过繁荣与没落。如今,这座古城依旧“张国臂掖”,只不过不是为了阻挡,而是为了开放。

(本文选自微信公众号“地道风物”)

黑水国遗址 摄影/桂政全 拍摄于张掖市甘州区甘浚镇

古城又闻驼铃声 摄影/王将 拍摄于张掖市甘州区钟鼓楼