小五台山地区长角血蜱若虫日间寻求节律

2019-09-19柳絮飞郑建旭魏婉红

柳絮飞,郑建旭,王 巍,魏婉红,李 凯

蜱是仅次于蚊的第二大疾病媒介生物[1],也是多种病原体的携带者,可导致莱姆病,森林脑炎等多种人兽共患病[2],长角血蜱(Haemaphysalislongicornis)属硬蜱科(Ixodidae),血蜱属(Haemaphysalis),是中国的广布种和优势种[3],同时在世界范围内也有所分布[4],可传播发热伴血小板减少综合征(Severe fever with thrombocytopenia syndrom, SFTS)等蜱传疾病[5-6]。蜱传疾病的传播风险与特定地理区域和特定时间段内的蜱多度有关[7],在对蜱及蜱传疾病的研究调查中常通过拖旗法(dragging)获得区域内蜱多度,以反应当地生境中蜱绝对密度[8],从而对蜱传疾病的传播风险进行评估和预测。

在环境中自由生活时,蜱表现出寻求(questing)和静息(quiescence)两种活动状态:当处于寻求状态时,蜱类从植物底部爬向顶端等待宿主,此时会缓慢失去水分;一段时间后又重新爬回植物底部吸收水分,此时称为静息状态,两种行为活动交替进行,最终形成蜱活动节律[9],拖旗法实际上采集到的是种群内处于寻求状态的蜱。而在蜱类实际研究调查中,研究者有时会在不同时间段内进行蜱采样工作,如Angela等在对硬蜱的研究中,拖旗时间范围在1.5~4 h之间变动[10],而Jensen等在研究中的采样时间在10∶00-13∶00之间[11]。这种不同时间段内的采样程序,可能忽略了不同采样时间下,环境因素的改变导致硬蜱采样结果的变化,从而错误的估计当地硬蜱种群密度及危害风险。已有室内研究表明,花蜱(Amblyommamixtum)若虫的日间寻求活动高峰时段为下午[12],而Schulze等通过野外研究表明清晨是肩突硬蜱(Ixodesscapularis)若虫的寻求活动高峰期[13],表明不同种类硬蜱可能存在日间活动节律差异。长角血蜱在我国分布广泛,为重要人兽寄生虫,国内研究多集中在生物学和免疫学方面[14-17],而对其活动节律研究关注较少,因此为了更加准确评估长角血蜱发生量,需要了解其日活动节律,获得最大采样数据,从而准确评估蜱密度及相关疾病潜在风险。

鉴于此,本研究在河北省小五台山国家级自然保护区内,对野外长角血蜱若虫日间寻求节律和环境因素进行研究,以探究其节律变化的原因和日间不同采样时间对采样结果的影响程度,为研究者制定合理的采样方案提供理论依据和参考建议,从而对蜱传疾病传播风险进行更加准确的评估。

1 材料与方法

1.1时间地点 于2018年4月28日至5月2日进行调查,共计5 d,期间平均日出时间为5∶15∶52,平均日中时间为12∶11∶37,平均日落时间为19∶07∶22(数据来源http://www.cma.gov.cn/),实验地点位于河北省小五台山国家级自然保护区(39°40′-40°10′N,114°50′-115°15′E),该地属于暖温带大陆季风型山地气候[18]。沿半封闭山路选取3处纵深不同的5×10 m2样带(记作A、B、C),样带均处于针阔混交林生境,A样带靠近住区,B样带为进山路口,C样带选在进山后略远离人类活动区域,该研究区域有周边农户及宠物(猫、狗)进山活动,且活动强度A>B>C。

1.2调查方法 在当地长角血蜱种群数量高峰期内[19],每日6∶00~19∶00间隔1 h通过拖旗法对3处样带内植被上蜱进行一次有放回采样,以反映处于寻求活动的长角血蜱若虫数量,旗为1.0×1.0 m白色棉布,固定于1.5 m长杆之上,匀速拖旗于样带草丛、灌木间,,每拖行2 m即检查棉布正反两面,记录蜱数量后就地放回在植被表面。调查期间的气温,露点温度和相对湿度取自调查地点附近的DAVIS Vantage Pro2自动气象站。

1.3数据处理 数据用EXCEL 2013进行记录整理,分析前将数据进行log(x+1)进行转换,在SPSS 22.0软件上进行统计分析、作图。采用Pearson (r)相关系数对温度、露点温度,相对湿度与三处样带内处于寻求活动的蜱数量进行分析,通过单因素方差法和T检验法对不同时段下和不同样带间采样数量进行差异分析,检验水准α=0.05。

2 结 果

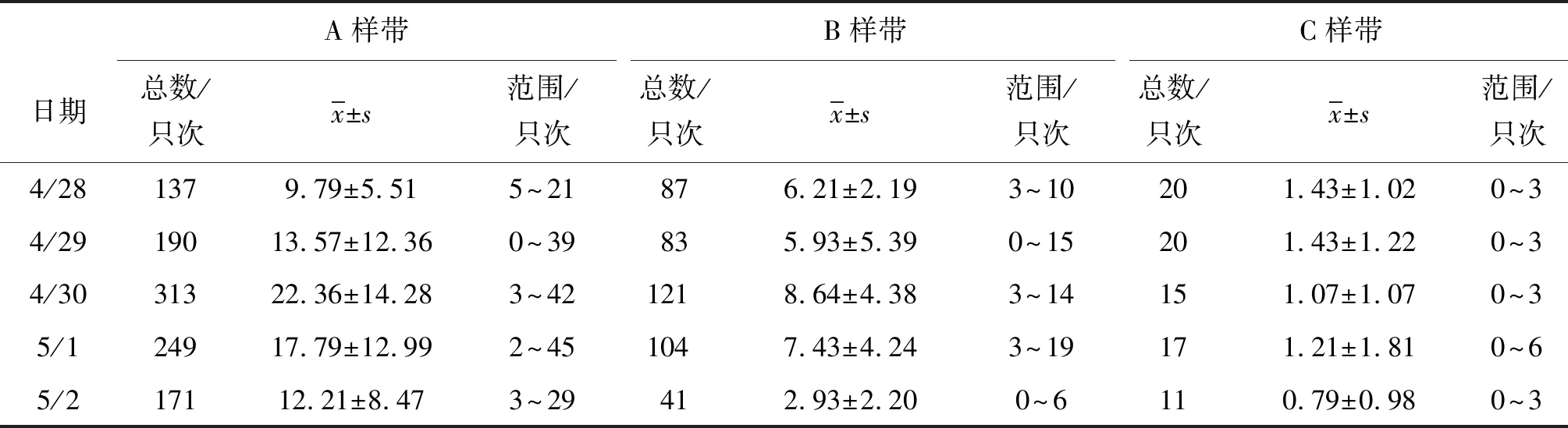

2.1各样带间采样数量变化 长角血蜱若虫采样情况见表1,5 d内共采集到长角血蜱若虫1 579只次,不同样带间蜱采样数量差异显著(F=66.50,P<0.01),各样带平均采样数量依次为A样带(15.14±11.76只次)>B样带(6.23±4.24只次)>C样带(1.19±1.24只次),其中A样带累积采样数最多为1 060只次,占全部采样数量的67.13%,显著高于B样带(t=5.968,P<0.001)和C样带(t=9.878,P<0.001),而B样带采样数量同样显著高于C样带(t=9.549,P<0.001)。

表1 长角血蜱若虫采样数量

Tab.1 Statistical summary ofHaemaphysalislongicornisnymphs

A样带B样带C样带日期总数/只次x±s范围/只次总数/只次x±s范围/只次总数/只次x±s范围/只次4/281379.79±5.515~21876.21±2.193~10201.43±1.020~34/2919013.57±12.360~39835.93±5.390~15201.43±1.220~34/3031322.36±14.283~421218.64±4.383~14151.07±1.070~35/124917.79±12.992~451047.43±4.243~19171.21±1.810~65/217112.21±8.473~29412.93±2.200~6110.79±0.980~3

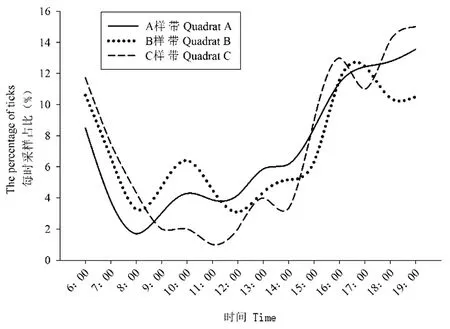

2.2长角血蜱若虫日间寻求节律 长角血蜱若虫日间寻求节律如图1所示,虽然三处样带间蜱种群数量有所差异,但是日间蜱寻求活动变化均呈现出相同趋势,从6∶00至8∶00寻求活动逐渐下降,而8∶00至10∶00有一小幅度上升,随后又略微下降至12∶00,12∶00~16∶00时寻求活动逐步上升,而16∶00~19∶00时寻求活动基本稳定并达到一天中的最大值。日间分别于8∶00和12∶00各有一寻求活动低谷,虽然6∶00和17∶00~19∶00采样数量较高,但6∶00蜱寻求活动弱,缺乏爬动、搜索等行为。

图1 各样带每时采样数量占全天采样数量百分比Fig.1 Percentage of diurnal sampling numbers of each quadrat

2.3不同采样时间对采样数量的影响 采用单因素方差法对不同时间下总采样数量进行分析,结果表明,不同时间下长角血蜱若虫平均采样数量差异显著(F=4.612,P<0.01),从最小值2.2只次到最大值13.2只次,采样时间可分为3个时段(见图2),6∶00和16∶00-19∶00采样数量最多为第一时段,8∶00采样数量最少为第三时段,其余时间可归为第2时段,虽然15∶00与16∶00-19∶00采样数量没有差异性(P>0.05), 但16∶00-19∶00蜱数量相对稳定,而15∶00处于采样数量上升阶段,因此将15∶00作为过渡时刻归在第2时段内。在1 h的时间范围内,6∶00呈下降趋势且数量变化较大,而16∶00-19∶00采样数量较多,占总采样数的48.4%,且数量稳定,是理想的采样时段,该时段内平均采集数量为12.8只次,是第二阶段的2.4倍,是第三阶段的5.8倍。

注:相同字母表示不同时刻间采样数量无差异,不同字母代表不同时刻间采样数量差异显著。图2 不同时刻下长角血蜱若虫采样数量差异Fig.2 Differences in sampling number of nymphs at different time

2.4环境条件对蜱寻求活动的影响 长角血蜱若虫平均采样数量与温度呈正相关(r=0.329,P<0.01),虽然采样数量与露点温度和相对湿度差异无统计学意义(P>0.01),但可以发现(图3),6∶00-8∶00长角血蜱若虫采样数量随着露点温度的升高而逐渐降低,在8∶00植被表面形成露水,露点温度达上午(6∶00-12∶00)最高值,此时温度为12.8 ℃,露点温度为5.0 ℃,相对湿度为61.8%,蜱数量最少平均值为2.2只次,之后温度逐渐上升,露水随之蒸发,蜱数量也一同上升,而在12∶00天气干燥,蜱数量又有所下降,此时露点温度为一天中最低仅2.9 ℃,温度为25.36 ℃,相对湿度为25.4%,随后进入下午,环境条件适宜,采样数量逐渐增多,16∶00-19∶00为蜱寻求活动高峰期,此时平均温度为24.4 ℃,露点温度为7.2 ℃,相对湿度为34.5%。

注:A:气温;B:露点温度;C:相对湿度;蜱数量用实线表示,露点温度及温度用虚线表示。图3 长角血蜱若虫采样数量与环境参数Fig.3 Number of Haemaphysalis longicornis nymphs sampled with environmental parameters

3 讨 论

不同样带间蜱种群数量分布差异与人、畜活动强度有一定关系。长期协同进化使得寄生虫与宿主关系密切[20],蜱作为脊椎动物体外寄生虫,同样与宿主联系紧密。以往研究认为,蜱种群分布与地区内宿主密度有关[21],Hansford等认为宿主活动强度的增加是导致某些地区蜱种群数量较高的原因[22-23],同本研究结果一致。三处样带位于森林边缘,植被条件相同,但由于人类干扰,野生动物极少存在,因此蜱以进山活动的农户及宠物为主要寄生对象,虽然宿主密度一致,但宿主活动强度却有所差异,A样带位于林地边缘更加接近人类居住区域,因此农户及宠物活动强度相对较高,C样带则完全相反,既少有人至,也鲜有野生动物栖息,此时宿主活动强度与宿主密度起到相同作用,宿主活动强度高的地区,既可通过经常性释放CO2,散发热量等方式吸引周边蜱虫,还可起到传播、扩散蜱的作用[24],因此导致A样带蜱种群数量最多,C样带数量最少,而B样带居中的调查结果。

动物活动节律以适应环境条件为目的[25],长角血蜱若虫寻求节律在不同时间下的变化主要与空气中水汽含量有关。6∶00~8∶00蜱寻求活动逐减弱至日间最低,期间相对湿度最大且露点温度不断上升,而露点湿度能直接反应空气中水汽含量多少,露点温度上升表明空气中水汽含量不断增加,直至8∶00露点温度达上午最大值(5.0 ℃),外加环境温度较低(12.8 ℃),水汽在植被表面凝结形成露水,从而导致寻求活动出现低谷。Schulze等基于实际经验同时认为露水会对蜱寻求活动产生影响,从而降低拖旗法采样数量[26]。8∶00后温度渐升,露水消散,蜱寻求活动也逐渐增加,但至12∶00再次减弱,则与水汽含量过小有关,此时露点温度和相对湿度均处于日间最低阶段,表明空气中水汽含量也为日间最低值,此时空气过于干燥,而过干燥或过热都会降低蜱的寻求活动[27],可见空气中水汽含量过大,引发露水和水汽含量过少,导致干燥都会对长角血蜱若虫寻求活动产生不利影响。12∶00后相对湿度变化较小,露点温度逐渐增加,且由于温度一同上升,因此不会产生露水,环境条件适宜,蜱寻求活动也随之增强并达到最大。

日间虽有晨昏两次采样高峰,但产生原因不同。清晨(6∶00)采样数量较高,但蜱四足收缩、贴近躯体,缺乏主动搜索与自由爬动等寻求行为[28],活跃程度极弱,该时间内温度为日间最低值(10.6 ℃),而以往研究表明,7~10℃是篦子硬蜱(Ixodesricinus)产生寻求活动的临界温度[29-31],长角血蜱与之同属硬蜱科,寻求活动临界温度可能相近,因此猜测该时段采集的蜱可能来自夜晚寻求活动结束后,由于低温停留在植被表面的蜱个体,而当气温高于蜱寻求活动临界温度后,激发蜱寻求行为,此后温度不断升高降低土壤含水量,增加蒸发量[32],使得空气中水汽含量增加,间接增强了蜱寻求活动,两者同步上升,并在16∶00~19∶00产生另一采样高峰。

不同时段下的采样活动会影响蜱种群密度估计和蜱传疾病风险评估。拖旗法采样是调查蜱种群多度和蜱传疾病风险评估的重要方法,而蜱存在寻求与静息两种活动状态,使得拖旗法只能采集到位于植被顶端处于寻求状态的蜱。本研究结果表明,不同时段内蜱寻求活动差异明显,16∶00-19∶00为蜱寻求活动高峰期,此时段内采样数量近日间采样总数一半(48.4%),虽然6∶00采样数量较多,但该时段采样数量变化较大且蜱很快由于露水原因而转为静息状态,使得采样时间过短,因此认为下午至黄昏时段,环境条件适宜,长角血蜱若虫寻求活动强烈,是采集长角血蜱若虫的最佳时间,并应避免清晨露水期和午间过于干燥时段,从而获得最大蜱采样数据,对蜱种群密度和蜱传疾病风险进行准确评估。

本文通过对蜱日间活动节律的研究,揭示了长角血蜱若虫日间寻求活动规律及背后的生态学原因,表明标准化的采样时间是蜱生态学及蜱传疾病的研究基础,为确立合理调查时间提供理论依据,本文仅在长角血蜱种群数量高峰期内进行研究,未涉及不同季节和不同虫态,这些均是未来研究应注意的方面。

利益冲突:无