快速城市化地区高速公路城市化改造关键技术问题研究

2019-09-18吴杰

吴 杰

(中设设计集团股份有限公司,江苏 南京 210000)

0 引言

1988年10月31 日,我国第一条高速公路沪嘉高速公路全线建成通车,标志着我国高速公路进入了快速发展时期。此后,我国高速公路网不断完善,高速公路建设突飞猛进,并且以每年2 000 km的速度在增加。目前,我国所有省市基本都已经有了高速公路,高速公路的建设也为早期的城市发展注入了活力。

与此同时,随着改革开放不断走向深入,我国城市发展也进入了快车道,城市空间和用地正在迅速扩张。伴随着城市化进程的加快,越来越多的城市在发展过程中遇到过境交通穿城而过的难题,尤其是高速公路。一方面它在城市中宛如一道屏障,割裂了用地,切断了路网,严重制约了城市空间的发展;另一方面,它在路网体系中的功能正从公路功能向城市功能悄然转变。因此,早期的部分高速公路在城市化发展后期开始陆续退出了历史舞台。如:上海沪嘉高速从2012年起结束了收费历史,正式调整为城市快速路;深圳的梅观高速于2014年4月1日取消收费。

高速公路取消收费是发展趋势,如何破除高速公路这道城市空间壁垒,促进新一轮用地发展,是我们在当前城市发展中需要考虑和亟待解决的共性问题。

1 高速公路与城市发展的关系

1.1 高速公路的功能演变

早期的高速公路处于城市外围边缘,承担的功能主要以过境交通和城市出入交通为主,其对城市的发展影响巨大。通过高速公路串联沿线重要城市节点,加强了城际间的沟通联系,缩短了城市间的时空距离,有效促进了资源配置优化和经济交流。与此同时,在高速公路的城市接入端,沿线用地也不同程度地得到了开发。

在城市发展的中后期,城市空间布局结构逐步发生调整,原有高速公路渐渐从“绕越”变为“穿越”,如深圳的梅观高速、南京的绕城高速、烟台的荣乌高速等。高速公路从促进城市发展逐渐转变为制约城市发展,主要体现在两大方面:一是制约了高速公路两侧用地的融合发展;二是高速公路承担的区域交通功能向城市交通功能过渡,过境交通和城市交通混行,影响了路网整体交通效率的发挥。图1为城市布局的散点示意图。

1.2 高速公路与城市道路的区别

高速公路属于公路交通范畴,城市道路属于城市交通范畴,两者在功能作用、服务对象、交通特性、规范体系、技术指标等各方面均存在较大差异。

图1 城市布局的散点示意图

从功能和服务对象上来说,高速公路主要以串联城市和重大经济节点为目标,主要解决城市间长距离点对点的客货运交通出行,功能和服务对象较单一。广义的城市道路则功能多样,组成复杂,不仅仅承担基本的交通运输功能,还是城市管线的布设通道,城市生活的重要空间场所,同时还具备景观功能和应急功能等多种附加功能。

就交通运输功能而言,城市道路服务对象较高速公路复杂,不仅仅有客货运机动车,还有公共交通、非机动车、行人等多种使用主体,不同的使用主体带来的交通特性也有很大差异。根据道路在城市道路系统中的地位、作用、交通功能以及对沿线建筑物的服务功能,我国目前将城市道路分为4类:快速路、主干路、次干路及支路(见表 1)。

2 高速公路城市化利用模式

2.1 城市化

城市化(urbanization)也称为城镇化,是指随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整,其社会由以农业为主的传统乡村型社会向以工业(第二产业)和服务业(第三产业)等非农产业为主的现代城市型社会逐渐转变的历史过程。

城市化是多维的概念,城市化内涵包括人口城市化、经济城市化(主要是产业结构的城市化)、地理空间城市化和社会文明城市化(包括生活方式、思想文化和社会组织关系等的城市化)[2]。

2.2 高速公路城市化改造

所谓城市化改造,是指在城市发展历程中对某一个或多个对象事物进行改造,使其具备城市型社会功能,以适应和满足城市发展需求的行为。

高速公路城市化,即在城市化进程中,通过对原有高速公路采用管理模式更新、技术改造等手段,使其具有城市道路功能的行为过程。

2.3 高速公路城市化模式的选择

在城市化进程后期,高度城市化地区的高速公路城市化模式选择很多,不同的城市形态、不同的发展阶段、不同的经济水平对于高速公路城市化模式也有不同的选择。常见的大体有三种模式。

2.3.1 第一种模式:保留利用、优化城市空间布局

考虑高速公路已经承担极其重要的区域交通联系功能,且迁移难度较大,为尽量减小其对城市的影响,在城市空间重构的时候,以其为限制条件,尽量优化布局结构,将高速公路布置在城市组团间的绿廊通道,高速公路仍然为收费公路体系。与此同时,可以利用高速公路走廊布设快速路,或另辟通道。目前,也有相当一部分城市对高速公路予以保留,如沪蓉高速在常州、无锡和苏州等城市境内。图2为无锡市空间结构规划图。

图2 无锡市空间结构规划图

该种处理方式虽然最大程度上减小了对空间的割裂,但仍然存在以下问题:第一,路网屏障未消除,需要新建大量的上跨桥或下穿隧道来实现两侧沟通,对城市仍然有一定制约;第二,大量的货运及过境交通对城市交通和城市环境影响较大;第三,若没有完善的城市快速路网体系,高速公路承担中长距离交通联系的功能和需求也会逐渐演变增加。

2.3.2 第二种模式:补贴共用、市区免费通行

所谓共用模式,即借用高速公路承担部分城市交通功能,在收费模式上采用对城市免费开放,过境交通收费体系不变的策略。该模式往往是通过政府补贴的方式取消市区段高速收费,高速公路的性质和产权单位不变。目前,对高速公路进行补贴共用的案例也很多,在高速公路城市化改造早期应用较为广泛,如回收前的深圳梅观高速、西宁绕城高速等。

该模式能在短期内显著解决城市交通问题,且政府消耗成本相对较少。然而,从长远看,依然存在空间、交通和环境影响等问题,远期仍然需要考虑另辟通道或改造既有通道。若近期采用补贴共用的模式,需着重新考虑补贴成本和交通容量两大问题。补贴成本主要与地方公路收费标准相关;交通容量主要考虑市区段免费开放后,既有断面能否适应和满足骤增的交通量。借鉴国内相关案例,高速公路实施免费后第二年起交通量增幅较大,一般为40%~60%,之后每年交通量增幅在15%~20%。

2.3.3 第三种模式:高速外迁、市区段回收改造

为充分释放通道资源和彻底消除空间环境影响,在城市发展的某一阶段对高速公路进行改造是发展趋势和必然选择。广义的回收改造包含拆除取消和改造利用,少部分高速公路因对城市用地肌理切割严重,影响路网重构,可考虑取消,如南京市六合区境内的雍六高速。但是,考虑高速公路已承担较强交通功能,并且建设投资较高,取消较困难,故大部分情况以利用为主,且在后期多改造为城市快速路。

回收改造,通常指政府回购高速经营权,取消收费,通过增设辅道和出入口等方式对高速进行快速化改造,以实现城市快速路的功能。高速公路回收改造往往具备几个方面的基础条件:(1)回购收益大于支出;(2)有能力回收高速公路剩余经营权;(3)符合市民利益诉求。例如,深圳梅观高速,补偿费用和改造养护费用等合计支出为65亿,但实际沿线土地和增益等收益达368亿以上,最终深圳市政府于2014年以27亿元回购了梅观高速剩余13年的经营权,这也是全国首条运营期内通过政府回购方式取消收费的高速公路。该道路已于2019年启动市政化改造。

3 高速公路城市化改造技术标准研究

高速公路城市化改造的技术标准是决定改造方案的前提和基础,主要是对道路等级、设计速度、断面型式等进行论证。

3.1 道路等级

考虑原有高速公路为全线控制出入的连续流,从交通功能、改造条件、改造难度等方面来看,与城市快速路特性相似,改造为城市快速路较为合适。

3.2 设计速度

根据《公路路线设计规范》(JTG D20—2017)中2.2.3条文,高速公路的设计车速不宜低于100 km/h,一般为100 km/h及以上。

根据《城市快速路设计规程》(CJJ129—2009)中3.0.3条文,快速路设计车速宜采用60 km/h、80 km/h、100 km/h。

高速公路改造为城市快速路选取何种设计车速需从路网定位、交通功能、服务对象和建设条件等角度综合考虑。若城市化后快速路在路网中为骨架型快速通道,以承担“大容量、直通快联”的中长距离交通为主时,建议采用100 km/h,如南京市绕城公路、深圳市龙大高速等;若城市化改造后定位为一般城市快速路,强调服务功能为主时,建议采用80 km/h,以便于增设出入口,如深圳市梅观高速设计速度为80 km/h。

3.3 车道宽度

《公路路线设计规范》(JTG D20—2017)中规定高速公路的车道宽度一般为3.75 m。《城市快速路设计规程》(CJJ 129—2009)中规定城市快速路的车道宽度主要为3.5 m和3.75 m。

高速公路城市化后,建议车道宽度结合交通需求、车种比例、断面改造方案等,对3.5 m、3.75 m进行灵活选取[3,4]。

4 高速公路城市化改造关键技术分析

高速公路城市化改造涉及面广,从机动车系统到公交和人非系统,从道路工程到管线、照明、景观等附属工程,都覆盖其中。本次研究重点对高速公路城市化改造(城市快速路)过程中道路总体布置的关键技术要点进行分析,包括改造形式的选择、如何增设辅道系统、断面改造方式、出入口布置等。

4.1 改造形式论证

城市快速路的形式较多,常规的有地面、高架和隧道等。不同形式的快速路功能和特点都不一样,需从沿线用地规划、路网规划、交通功能、环境景观、占地、工程地质、总投资等多方面综合分析,比选论证。

若高速公路具备以下条件之一,建议尽量利用老路,优先考虑采用地面式(或路堤式)+局部节点立体化改造方案(见图3):(1)位于城郊处,沿线开发强度小,横向道路间距大,无高强度发展规划;(2)沿线两侧用地均已成型,可释放空间可能性小(如大量的高压电力线、燃气管线、铁路廊道等),片区路网建设基本成型,横向沟通道路基本建设到位。

图3 地面式为主+逢路上跨(下穿)方案

若原高速公路局部段落位于城市核心区域,沿线用地(规划)开发强度高或具备极大开发价值,道路两侧横向沟通需求强,相交道路间距密,且横向道路尚无建设成型时,建议优先考虑长高架(见图4)或长隧道方案。对于隧道方案主要结合所处区域景观敏感度、地方经济条件、地质条件以及其他外部控制因素灵活比选。

图4 高架式快速路

4.2 辅道系统设置

高速公路城市化后,辅道设置型式参照城市快速路。若为高架(或隧道)形式,辅道单独设置于下方(或上方);若为地面形式,常规的辅道设置型式主要有三种。

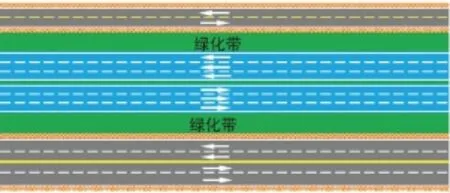

(1)型式一:不设置辅道系统(见图5)

图5 不设置辅道示意图

该方式主要适用于郊区型地面快速路或沿线两侧无集散需求的地方,仅需对主线进行扩容改造,满足主线通行需求。

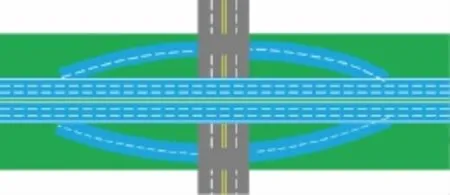

(2)型式二:双侧设置单向辅道(见图6)

图6 双侧设置辅道(单向)示意图

该方式两侧辅道均为单向行驶,主要适用于两侧有较大集散需求的情形。这种方式辅路与主线联系密切,多用于两侧开发强度较高的地区,结合主辅出入口设置,实现沿线快速出行。部分低等级道路(如不重要的次干路或支路)实施右进右出管理,可能存在部分绕行。

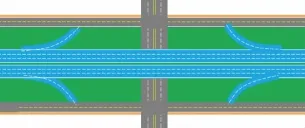

(3)型式三:单(双)侧设置双向辅道(见图7)

图7 单(双侧)设置辅道(双向)示意图

该方式辅道为双向通行,类似于片区内部道路。该方式主要适用于横向道路间距大,片区内部出行服务要求高的情形,或临河、临山体、临铁路等一侧无出行需求,另一侧地块出行要求高的地区。

该方式对周边地块的服务功能更强,沿线地块出行较为便捷,但不利于横向道路交叉处的交通组织。若横向沟通道路间距较大,且沿线用地规划为园区等时,可考虑采用该种处理方式。高速公路城市化后,往往因为沿线两侧道路成型,考虑居民出行行为习惯,会选择该种处理方式。

4.3 出入口接入管理

高速公路是控制出入的连续交通流,城市化改造后需要结合快速路功能定位增加出入口数量,加强城市服务功能。改造后,出入口的间距和设置型式是改造方案的关键。

4.3.1 出入口间距

高速公路出入口间距较大,互通立体交叉之间间距一般不小于4 km。城市快速路的出入口间距一般按照表2控制,并结合实际交通流具体分析确定交织段长度。若快速路以联系中长距离交通为主,建议控制出入口接入数量,减少对主线交通流影响;若快速路以服务功能为主,可适当增加出入口数量,并对出入口间距进行论证分析,同时加强管理。

表2 城市快速路出入口最小间距[4] m

4.3.2 出入口型式

高速公路城市化改造的出入口设置型式较为灵活,同时与辅道布置方式相关。结合高速公路改造后主辅断面型式,本次研究将出入口型式归结为两种情形:一是两侧无辅道或设置单向辅道时;二是单(双)侧设置双向辅道时。

(1)对于第一种情形,出入口设置较为简单,出入口往往直接在被交道路开口。出入匝道与被交道路的衔接,与周边建设条件、主线改造形式等因素相关。若节点周边用地充足、经济性要求高,则可采用两侧放坡处理,放坡后出入匝道在被交道路形成两个交叉口。该处理方式特点为:占地规模较大,经济上较节省,适用于用地富裕、对经济要求高的地方。但是,由于两个交叉口距离较近,在交通量较大时,易导致路口堵塞锁死,因此需联动控制并做好交叉口渠化组织。路堤式与路堑式(或被交路上跨)等情形类似。图8为出入匝道放坡处理。

图8 出入匝道放坡处理

若节点周边用地紧张,且无经济性要求,可考虑适当增加主线改造范围,通过改路堤为桥梁(挡墙)减少两侧放坡空间,压缩占地,使2个平交口形成1个交叉口,便于交通渠化组织。该处理方式的特点是占地规模小,但桥梁规模增加,造价略高,适用于用地紧张且交通量大,对交叉口组织要求高的地方。图9为出入匝道挡墙处理。

图9 出入匝道挡墙处理

(2)对于第二种情形,出入口设置型式相对较复杂,出入口匝道与片区道路的衔接需结合辅道系统综合考虑。如果仍然在相交道路设置平面交叉,会造成被交道路开口数量过多,间距过近,交通组织困难,极易诱发交通拥堵。为避免交叉口交通组织困难,同时保证出入衔接顺畅,主要考虑两种处理方式:

a.出入匝道仍然与被交路衔接,减少交叉口数量,简化交叉口交通组织(见图10)。

通过对两侧辅道实施单向通行或右进右出管理,可以有效减少平交口数量,同时尽量采用挡墙式处理方法,压缩出入口为1个平交口,可以大大提升交叉口交通组织效率。但是,该种处理方式会对辅道的通行有较大影响,辅道交通流会产生一定绕行。

图10 辅道右进右出、出入口压缩管理

b.将出入口设置在平行道路上,避免交叉口过于集中,同时也保证了辅道的通行(见图11)。

图11 平行道路开口处理方式

该方式可结合周边路网分流,分担被交道路交通压力,通过分散出入口交通量来缓解交叉口交通压力。但是,该方案出入口移动后对被交路设置出入口的间距要求增加。例如,南京绕城公路铁心桥立交节点即采用了该种处理方式(于2017年完成改造)。改造前交叉口间距过近,常诱发交通拥堵,改造后节点交通拥堵得到了有效改善(见图 12、图 13)。

图12 南京绕城公路铁心桥立交改造前

图13 南京绕城公路铁心桥立交改造后

5 结 语

结合高速公路在城市发展中的功能演变,提出了我国高速公路城市化利用的常规模式,并分析了不同模式的特点和适用情形。针对快速城市化地区的高速公路城市化改造工程,从技术标准、改造形式、辅道系统、出入口设置等方面的关键技术要点进行了系统分析,为我国高速公路城市化改造工程设计提供参考和指导。