鲍芝芳在上影的日子,总是忙碌的

2019-09-18

采访那天,我们在鲍芝芳的公寓楼下等她,还未走近,就看见她拎着一袋看起来很沉的东西。红布袋里装的都是相册,每一本相册对应一个剧组,这是鲍芝芳长久以来的习惯。“我拿了一部分,你们看,需要哪些。”跟随鲍芝芳翻阅相册的过程,她在上影工作时的点滴也逐渐清晰起来。

一波三折,考上电影学校

去年,是上海电影专科学校成立60 周年。虽然这所学校在创办4 年后便停办,但由它培育出的200 多名学生却在50 多年间,相继在各大电影制片厂拍摄创作出不少荣获国内外重大奖项的影片。

鲍芝芳在学校创办的第二年考入导演系,这是她第二次报考这所学校。在这之前一年,也就是1959 年,鲍芝芳刚刚高中毕业。那一年,学校的专业设置里还没有导演系,而她最初的志愿填的也不是导演,而是表演。初试、复试、三试,鲍芝芳全都参加了。她原本以为自己被录取的希望很大,但最后收到的通知里,却没有那句“恭喜你被录取了”。鲍芝芳还记得当时的心情:“这对我的打击很大。”

与鲍芝芳同批落选的学生,都进了新疆电影制片厂(1979 年起更名为天山电影制片厂)的候补名单。“本来被选中了,但家里人不同意。父亲过世比较早,母亲没有工作,所以姐姐很早就开始工作,担负起全家的生活费。她们一听说我要去新疆,就坚决反对。”最后,鲍芝芳没办法,只好拿着北京外国语学院的录取通知书,前去俄语系报到。可是,那份更早在她心里植下的对电影的热爱,让她始终都没能放弃文艺。

当鲍芝芳听说上海电影专科学院在第二年开设了导演系,并且接受在校生报考之后,她思想斗争了很久,跑去图书馆写了一封长长的信。“不在宿舍里写,怕同学知道。”信里,鲍芝芳把自己内心的东西全都写了出来,包括她喜欢文艺的真心,以及为什么喜欢文艺。鲍芝芳把这封信递交给俄语系系主任,为征求她的同意。

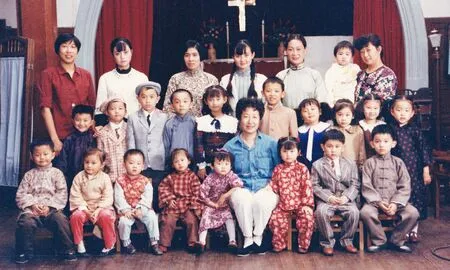

#电影《教堂脱险》剧照

收到系主任的回复时,鲍芝芳因为放假还待在上海的家里,但系主任的照顾之情仍跨越一千多公里,一分不减地传递给了她。“系主任允许我去报考电影学院,最后她还留了一句话,她说,‘如果你没有考上,还是欢迎你回来继续念书’。”别说当时这种情况很罕见了,即使放在现在,也一样弥足珍贵。后来,鲍芝芳自然是考上了,她便给系主任写信报喜,感谢系主任给了她这个实现愿望的机会。鲍芝芳感慨道:“这是我人生中很大的一个转折点,不然我现在可能是个翻译。”

上海电影专科学院的导演系需要读三年,来学校授课的都是上海电影制片厂的著名导演,包括谢晋、桑狐、汤晓丹等人。入学第一年,导演系的课程设置与表演系无异,每天必上小品课,“我们常说的做小品,就是老师给个题目,你需要在课上根据题目编一段戏,再表演出来。”这样的即兴练习持续了一年,鲍芝芳才和同学们正式开始学习导演相关的知识。

学校给导演系配备了五位老师,每位老师主讲的东西都不同。此外,鲍芝芳还另外提到了一位老师—颜碧丽。她的现场经验非常丰富,虽然不直接授课,但是她会以类似现在大学辅导员的身份给导演系的学生讲一些发生在片场的故事。鲍芝芳表示,老师们传授的理论知识和分享的亲身经历都融会贯通在其之后的工作中,那是老一辈上影人的知识宝藏。

进入上影时,海燕尚存

#电影《第一诱惑》获1993 年中国广播电影电视部优秀故事片奖

鲍芝芳从学校毕业后,就被分配进当时的海燕电影制片厂。“那时候有江南、海燕、天马三家制片厂,后来才并入上海电影制片厂。导演系的同学就分在这几个厂,还有上海科学教育电影制片厂,学校里美术系和动画系的大部分同学则被分在上海美术电影制片厂。”

入厂后,鲍芝芳从导演部门里的最小职务场记开始做起。那个时候,鲍芝芳家住虹口区,因为拍外景集合时间比较早,她大概凌晨四五点就要起床。遇上在棚里拍内景戏的时候,每个部门的人也都会提前到摄影棚,在自己的岗位上做准备,时间一到,立刻开始拍戏。

从场记到助理导演,再到副导演,最后成为导演,这是所有导演系学生毕业后的必经流程,这个过程有人长些有人短些,但正是因为拥有这样踏实的“升职记”,才让鲍芝芳对导演部门的各项工作都掌握得一清二楚。她对这一传统制度表示由衷地感谢:“轮到我自己独立拍戏时,一点都不胆怯,因为和摄制组的老师傅都已经很熟悉了,和各个部门也都能合作得非常好。”

在鲍芝芳独立导戏前,她先后跟随汤晓丹、伊明、谢晋等著名导演,担任《傲蕾·一兰》《革命军中马前卒》《牧马人》和《秋瑾》的副导演。聊到这段过去,鲍芝芳回忆起一段发生在《牧马人》片场的插曲:“那时候我是第一副导演,管拍戏。在某场戏拍完转换机位时,场记突然偷偷过来和我说,导演,刚刚那场戏有个道具没放好。我一下子跳起来,因为再回过去拍,灯光又得改回去。我说这肯定要补拍,谢导工作多细致。但我把这事和老先生说了之后,他并没有过分苛责,反而让我放松些,说不用重拍了,我明白老先生其实心里有数。”

这次拍摄中的小插曲让鲍芝芳对之后的每一次拍摄都格外严谨细致。后来,到鲍芝芳自己当导演时,她已经练就了“鹰眼”般的技能。现场哪个道具没摆好,她都一目了然。“导演工作做得细致,其他工作人员也会跟着一起细致,这样才能把一部戏拍好。”

#2019 年鲍芝芳导演在上海电影博物馆

珍惜厂里给的每一个剧本

鲍芝芳拍过很多不同类型和题材的电影,她说不想限制自己只拍某一种。在她工作那会儿,大部分都是厂里分配的剧本,一般都是在上一部戏快结束时接到下一部戏的本子。“因为同事很多,厂里一年出一二十部就很了不起了。我比较幸运,能够一部戏接一部戏。”鲍芝芳说,自己偶尔遇到想拍的本子,也要拿给厂里看。如果和同年上映的其他戏在题材上太过相似,厂里就会调整档期。

在鲍芝芳的记忆中,只要一进入摄制组,就变得很忙,这种忙碌的感觉从做场记就开始了。而等到她做导演的时候,一天里忙碌的时间就更多了。“其他部门可以休息、聊天、打扑克,我就没有这个时间,因为要为第二天的拍摄做准备,也要回顾当天的拍摄是否都按原计划完成了,未完成的部分明天是否要补拍等等。可以说是从早到晚都在戏里,所有东西都准备好才能安心睡觉。”这让鲍芝芳将每一个镜头都熟稔于心,现场执导时,她不必再拿着剧本核对下一个镜头是什么,连场面调度也能轻松地脱口而出。

那时候拍电影用的还是胶片,因为胶片来之不易,一个镜头要是拍超过三遍以上就要考虑耗片比了。鲍芝芳会尽量避免这件事的发生:“演员也很认真,我们都要对戏负责,有把握地拍。能一遍通过最好,不行就再来一遍,到第三遍的时候就很严肃了,演员觉得不行就在一旁休息,一会再拍。”

当问及鲍芝芳对哪部电影的印象最深,她表示自己执导的每部电影都有感情在里面,哪怕它的主题不是很宏大,“我把每一部戏都当成自己的孩子”。

1992 年上映的《教堂脱险》的主角是实实在在的一群小孩,鲍芝芳说自己当时还被剧组其他人取了个滑稽的绰号:“他们都叫我老母鸡。”那是鲍芝芳第一次拍儿童片,“小孩不知道拍电影是什么,你就得和他们做朋友。所以我只要一空下来,就和他们玩在一起。”为了让小孩们熟悉教堂这个环境,表现得更加自然,鲍芝芳提前让他们在里面生活了一段时间。

紧接着《教堂脱险》拍摄的,就是让鲍芝芳荣获国家级奖项的《第一诱惑》,影片获1993 年中国广播电影电视部优秀故事片奖,同时还入选了第三届精神文明建设“五个一工程”奖。与当时大部分电影讲述有关工农兵的故事不同,《第一诱惑》的主角是一群知识分子。最初,鲍芝芳选择奚美娟做主角,遭到很多人反对。但鲍芝芳认为,拍戏要看角色,演员长得再漂亮也没有用,能把观众成功带进戏的演员,才是对的演员。

相册翻到最后一本,鲍芝芳的回忆却没有停止。她告诉我们帮助她记住过去工作碎片的,除了这几本相册,还有文字总结,“每部影片拍完我们都会总结,会形成文字,归到厂里的档案室。我自己也留了一份,分镜头剧本也都留着。”即使在退休后,鲍芝芳也与厂里保持着联系,有时间也会去看新导演的作品,“如果他们真的热爱艺术,为艺术努力的话,就能做出好作品。今年是上影70 周年,祝愿上影集团拍出更多好电影。”