认知隐喻视阈下“达菲体”诗歌语言之辩

2019-09-16付晶晶

付晶晶

一、引言

福布斯(Forbes, 2002)最早提出“达菲体”(Duffyesque)一词,因为他认为卡罗尔·安·达菲(Carol Ann Duffy, 1955-)的诗风似乎无法追溯任何清晰的诗学源流。作为桂冠诗人,固然达菲卓越的文学才华和深刻的社会主题受到学术圈和公众的认可,她的“达菲体”还是引来不少争议。她认为,诗歌语言离不开社会历史的意识形态,所以表达手段不应排斥日常方言,“(诗歌)用语言来完善情感——它是以少言多的方式,就像发短信一样”(Moorhead, 2011)。以杰弗里·希尔(Jeffery Hill)为代表的学院派对此猛烈抨击,认为这是“把消费主义的语言语义碎屑变得文明化”(Flood, 2012)。这场论战不仅把“达菲体”推到舆论的风口浪尖,更把诗歌作为艺术还是生活方式的反思推向极致。

对“达菲体”的评价,批评家们不约而同提到,运用方言和俚语、毫无章法的句式、陌生化的象征、音效和意象的蒙太奇式拼贴等(Forbes,1984;Kinnahan, 1996: 246-248; Thomas, 2003: 1;Barry, 2006: 142;Dowson, 2016: 26)。事实上,英美诗派对语言的考查发生“范式”转向可追溯到1970年代,达菲的诗歌创作亦启蒙于斯。深受维特根斯坦语言怀疑论影响,她认为语言无法实现充分信息沟通和情感表达,因此,诗歌语言不应仅参与语意合成,而应像口语一样,即便语意匮乏也能激发直观强烈的情感。然而,“达菲体”的争议让人不得不思考:离开经典的范型,世俗化的表达能驶离诗性的乌托邦,成为真正掌舵生活的艺术吗?当语言表面的平衡秩序被打破,含混性书写能成为读者感性的依据吗?试图改写思维和行为惯性的诗歌实践能让文学的思考回归人的自身体验吗?

文学思维属于审美认知,隐喻则是文学思维呈现的表征之一,是实现文学世界和社会生活转换的桥梁。隐喻的利用和创造源自人们对世界的认识,从认知机制对隐喻现象进行分析,聚焦的将不是单个的词,而是从人的感觉、知觉以及表象去探索人如何利用身体认知的方式实现抽象思维,其根本是关注知识和思想的生成、构建现实和反映社会意识形态的过程。因此,以认知隐喻为参照分析“达菲体”,介入这场关于“达菲体”差异性之辩,有益于揭示达菲语言更隐蔽的张力和复杂性,了解达菲诗歌在现代诗坛的独异价值。

二、雅俗并置:经典范型与语言试验

“达菲体”的特征之一是运用街言巷语颠覆诗歌保守纯美的风格。道森(Dowson, 2016:26)曾指出,达菲游弋于博雅的语言表达和先锋派的语言试验之间,拒绝顺应任何潮流。或许并非是全然拒绝,而是试图在两种语域之间建立对话,因为达菲在《回应:当今的诗人回顾过去的诗》(AnsweringBack:LivingPoetsReplytoPoetryofthePast, 2007)前言剖析:对话是为了寻找某种连贯和统一,即“超越时间的语言”(Duffy, 2007:N.P.)。于她而言,文学经典与文学接受之间存在复杂的对应关系,现代诗人不能停留在语词形式的表面去发掘诗意。这种诗歌创作理念呈现在《情诗》(The Love Poem)一诗中。

《情诗》以拟人化的“爱”接受情人的表白为框架,实则旨在讨论创作中的语言问题。达菲化用集句诗的诗体,杂取经典的爱情诗文穿针引线:莎士比亚的“我爱人的眼睛”、勃朗宁夫人的“让我逐一细数我有多爱你”、马洛的“来吧,和我生活在一起,做我的爱人”、司各特的“与你共度一小时”、怀亚特的“亲爱的,你喜欢如此吗”、西德尼的“瞧着你的心,写出来吧”和坎皮恩的“她的脸上有一座花园”,上述诗句以整行或半行的方式串联成经典接龙的互文框架。“集句诗”是古老的诗歌形式,通过“采撷前人诗句,重加编排,而形成一篇与原作的主题和旨趣有很大差异的新文本”(高峰枫,2015)。达菲从形式到内容对经典的引用将读者置身在循环的话语中,这种表面看起来耳熟能详的词句其实与掌控公众意识形态的社会话语类似,都具有持久的主导性影响力,从而形成一种共识性力量,把爱的概念类同化和隐喻化。

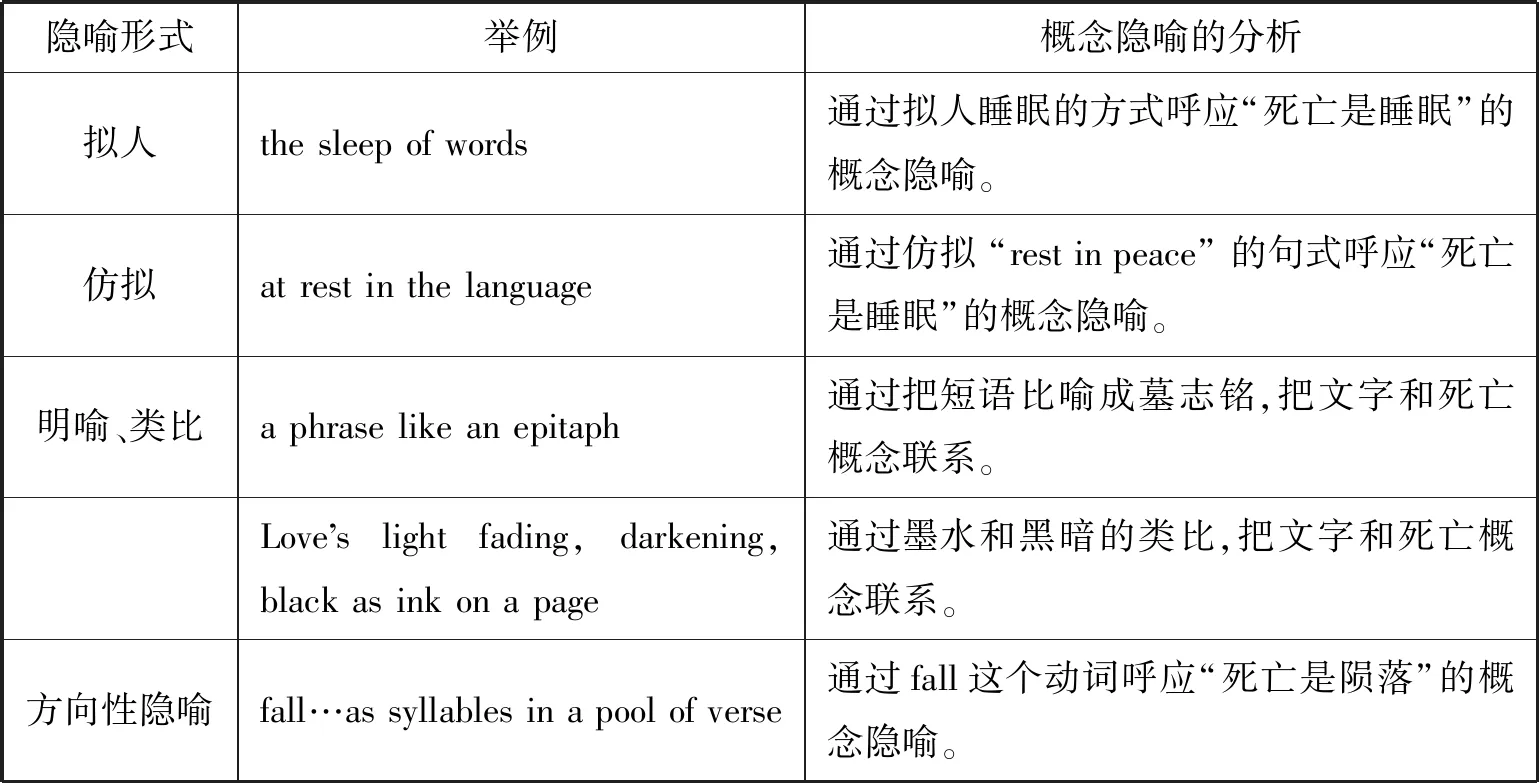

然而,在缠绵悱恻的爱情隐喻之下,达菲却不和谐地编织着“文字是死亡”的概念隐喻。如下表所示,诗歌以各种隐喻方式呈现语言/文字与死亡的联系。

隐喻形式举例概念隐喻的分析拟人the sleep of words 通过拟人睡眠的方式呼应“死亡是睡眠”的概念隐喻。仿拟at rest in the language通过仿拟 “rest in peace” 的句式呼应“死亡是睡眠”的概念隐喻。明喻、类比a phrase like an epitaph通过把短语比喻成墓志铭,把文字和死亡概念联系。Loves light fading, darkening, black as ink on a page通过墨水和黑暗的类比,把文字和死亡概念联系。方向性隐喻fall…as syllables in a pool of verse通过fall这个动词呼应“死亡是陨落”的概念隐喻。

概念隐喻可以探究不同表达方式在思维系统中的共同动机,因为人类思维的系统性往往会“生发出大量的、彼此和谐的语言表达,它们共同构成一个协调一致的网络体系,影响我们的言语和思维”(鞠玉梅,2011:171)。《情诗》中充斥着“睡眠”“安息”“墓志铭”“暗淡”“下沉”等字眼,笼罩着与爱情朝气格格不入的老迈气氛,与之搭配的则是与文字相关的“词汇”“语言”“短语”“笔墨”“诗歌”。对 “爱”而言,经典诗词的引诵非但没有激发感情、美感和精神意识,脱离了生活气息的文字如死亡一般压抑。

诗歌排版的区隔亦强调这种反差,例如下面这个选段:

躺在白色的床单上,休憩 在语言中——

让我逐一细数——

或缩简至墓志铭般的一句——

来吧 和我生活在一起——

或如音节滑入一池诗歌般从云深处坠落——

与你共度一小时。

直到爱受不了 艺术地低语——

亲爱的,你喜欢如此吗?

爱对着引号嘟着唇,吻着诗行——

瞧着你的心,写出来吧

(Duffy, 2005: 52)

经典词句的刻意右移,在文字排置上造成视觉区隔,形成空间感。通过激活读者视觉的空间联系诱发隐喻式解读,诗歌把空间引申到情感疏离,完成视觉域、空间域和感情域的跨域映射。赵秀凤(2014)在研究多模态诗学象似性时提出,“无论象似性的体现形式如何——图像象似性或图表象似性,其背后都受隐喻跨域映射机制的制约”。这种空间的图像象似性其实与诗歌中“爱”与“死亡”的概念反差相一致。

如果回溯诗歌经典的范型,在诗人的爱情体验里,“爱”从不是抽象的符号,它总能隐喻地表达为爱的对象、感受和情绪。例如:莎士比亚的“我爱人的眼睛”,借助视觉对太阳、珊瑚的感知,以及触觉对雪、铁丝的触感来激活对情人的印象(如“我的爱人没有阳光一般明亮的眼睛/ 也远远没有赛过珊瑚的红唇”)。表象通过比较形成映射,映射形成相异性。诗人基于事物相异性凸显意义——爱的炽烈不在于对情人相貌的迷恋。又如勃朗宁夫人的“让我逐一细数我有多爱你”,不仅通过丰富的感知觉经验,如空间结构(“我爱你 尽我的心灵所能及到的深邃、宽广和高度”),还通过记忆中储存的对世界事物的特性认识的经验(“我爱你 如此无牵无绊,仿若勇士为正义搏击”)来实现相似性映射,演绎 “爱”的体验。

诗人只有借助视觉、听觉、嗅觉、感觉、知觉与外部世界交互,才能推动一种与世界的节奏、万物的声响、内心的欲望、信息的流通相同步的诗歌实践。然而,当语言中的形象因素被概念取代,隐喻意义也会随之被本义或字面意义代替。雅克·德里达(1999:393)曾形象地解释了文字消解隐喻的过程,“语言原本具有隐喻性……语言的这种隐喻性源于它的母亲,即情感。隐喻是将语言与它的起源联系起来的特点,文字抹去了这种特点”。达菲运用“语言是死亡”的隐喻似乎警告,当经典话语被定格为抽象的概念只会让人熟而生厌,正如诗歌结尾所表达的那样,“爱”的光芒消逝如同文字化作纸上的墨迹,失去了鲜活的生命也终结了引人神驰的魅力。

与过去的诗对话让达菲重温了传统抒情模式下的诗歌实践:创作不是单纯的借鉴,而是源自个体真挚的情感和对生活经验的反思。诗歌以“瞧着你的心,写出来吧”重申“动情”与“写作”密不可分,同时又一语双关,提醒诗人不要陷在迷恋经典的怀乡症里而忽略对艺术的独立追求。达菲借“文字是死亡”的隐喻巧妙地揶揄了文学纯洁主义的乌托邦式幻想,并用试验性甚至古怪的隐喻尝试瓦解同质性的话语。为了跳出“经典”和“现代”时间性的对峙,“达菲体”让语言忠实于体验的当下化,通过隐喻让文字与世俗化的日常生活相关联,为她摆脱语言规范的桎梏提供了合理依据。

三、语法含混:语言秩序与非秩序书写

达菲常常违背语言秩序,挑战常规的语法逻辑,这可能会让文字保守派陷入焦虑与愤怒。语法的强大源自它能通过辨识的能力平息文字的争端,形成理性化集合的“一”。然而,达菲却通过自我缩减的操作,刻意淡化语言之间的逻辑联系,制造感性化分散的“多”。正如《翻译英语,1989》一诗,零散的语词排列在语义上形成不连贯或逻辑上与语境矛盾,试图把认识拉离语言艺术的逻辑表象。

欢迎到我的国家!我们这儿有爱维娜·嘉莉

和太阳报。许多令人兴奋的事物。

气候也改善很多

即使在二月。水仙。(华兹华斯。北上。)如果你喜欢

莎士比亚甚至是歌剧 我们还有黑市。

……

别吃鸡蛋。轮夹。狗。流浪汉。

千万别错过咱们精彩的首都之旅。弗格,

戴安娜王妃和足球流氓,真的

你会喜欢这儿的,先生。

……

还有历史和建筑。上议院。伦敦码头区。

许多刺激和高利率只为好处。抢劫犯。

含铅汽油。污秽。《大不列颠颂》和虐童。(Duffy, 2004: 24)

不同类属的概念,如人名和报纸名、艺术和犯罪,通过某种句法手段并置或等同起来,构成语义冲突或范畴错置。从认知角度出发,这种语义上的矛盾恰恰是隐喻的信号,因为“相似小、非常规、无标记、矛盾大、不明确”是判断隐喻性的标志(束定芳,2000:73)。

由此可见,诗歌中看似杂乱随机的语词在认知隐喻的视角下却并非无逻辑可循。例如:“我们这儿有爱维娜·嘉莉/ 和太阳报”。认知思维上的“知觉突显”往往使人们根据自己的认知习惯、知识背景、感知经验对语言所传达的信息进行取舍和安排(刘文、赵增虎,2014: 25)。如果读者对爱维娜·嘉莉这个人物的熟悉程度甚于太阳报,则前者更受认知的关注,反之亦然。被关注的事物自然成为焦点,焦点是指在感知中突出的概念;当它与其对应的框架间产生相似小、非常规、无标记、矛盾大、不明确的歧义就激发出隐喻性,框架是对突出焦点概念起衬托作用的部分。焦点和框架的互动过滤出隐喻的相关意义:爱维娜·嘉莉(前卫生部长)是政治人物代名词,而《太阳报》(畅销报)则代表下层民众的舆论。

框架有时不局限于一句话,这首诗的全文也是隐喻产生的语境,不仅能带入相关语义,还能够发挥隐喻的“过滤作用”,把不相关的语义滤掉(胡壮麟,2004: 49-50)。读者如果关注爱维娜·嘉莉,就会自发匹配下文的“不要吃鸡蛋”,联想到1988年爱维娜·嘉莉因沙门氏菌鸡蛋丑闻辞职。政治语境下,爱维娜·嘉莉不再仅是人名而是喻指一个社会事件。同理,莎士比亚和黑市反衬出文学空间和社会问题两个截然不同的语境,莎士比亚和狄更斯则共同指向文学语境。对焦点的定位和隐喻相关语义的过滤将表现为不同认知维度。语言是社会文化变迁和发展的载体,隐喻作为一种重要的语言现象,积淀了人们丰富而生动的文化经验。谢之君(2007:117-122)在讨论隐喻和社会文化意识的关系时介绍了几种模式:隐喻作为特定历史时期的观念和价值判断;隐喻作为现代流行焦点的特征;隐喻作为特定地域和社会阶层的思维方式等。这首诗中的隐喻充当着一面透镜,折射出英国过去/现在、高雅/世俗、上流社会/下层民众、政治/生活、民族/个人、承诺/现实等多维且二重的文化光影。

诗歌语义的不连贯或冲突能激发读者自觉或不自觉地提取和关联焦点,从而“诉说或建构不同话语:旅游话语、民族话语、高尚文化话语、新闻话语和社会方言话语” (Kinnahan, 1996: 254)。例如这首诗散置的元素涉及英国的文学艺术(华兹华斯、莎士比亚、狄更斯)、世俗生活(酒吧、脱口秀、肥皂剧、流行音乐节)、政治(沙门氏菌鸡蛋、机密条例禁令、水务民营化)、历史和民族(皇室、上议院、苏格兰和爱尔兰问题)、社会问题(足球流氓、污染、犯罪率)等。可以说,《翻译英语,1989》回溯了英国的政治、经济、态度、世界观、价值观、风土人情、生活方式、思维方式、行为取向、国民心态、大众性格、文学传统、哲学思想、宗教信仰等方面的历史变迁,但诗歌的呈现方式并不遵循纪录式的客观死板,因为“(达菲)不仅记录事件,她还侧重捕捉我们的感情和回应,即这些事件为何与我们相关”(Dowson, 2016: 32)。

虽然诗歌的内容呈现散朴化的表象,但人们对语言的接受是非秩序而不是无秩序的,因为同一隐喻概念自成体系,互相补充,构建成人们本能的认知视角。不同隐喻体系交织成不同的社会价值观念和思维模式,而这些不同又反过来直接或间接地影响隐喻的筛选和择用。不同话语的并置还往往形成层级,主导的话语模式会把另一种不引人注意的话语模式压抑或消除。这也许是诗歌以“翻译”而非“介绍”为题的原因,诗歌开端的感叹“……诗歌很大程度,唉,消失在翻译中……”暗示着“翻译作为表达行为总是包含选择和排列那些意识形态上与己相关的方面”(Kinnahan, 1996: 254)。达菲以非秩序的诗歌书写瓦解了语言的理性构架,把认知的差异化和不连续性置于个体的阅读体验中,恰恰鼓励了充满创造力的感性阅读。

四、语言陌生化:惯性思维与个体经验

达菲陌生化语言的策略源自她对语言的怀疑。史密斯(Smith, 2007: 101)认为,当达菲呼吁“出去看看语言赋予其名称的事物”时,她在敦促对“物”的重新思索,这不仅是审视形成思维概念的语言框架,也是揭示“物”和“物性”之间的矛盾。如果把“物”作为语言哲学思考的对象,“物性”这个命题无疑预设着一种通俗的观念,一种从人类视角表现的生活方式或惯性的思维。 “物性”往往以其普通的、概括的、抽象的概念掩盖和抹杀了“物”具体的、有形的、本质的实质对象。这种冲突在《海豚》一诗的习语悖论里得到充分展现。

《海豚》从海豚的视角讨论“如鱼得水”的理解,可谓是回到“鱼”的认知根源去辨识文字的本义。诗歌以代词“你们”和“我们”建构人类和海豚的对话:

世界就是你们在那游泳,或跳舞,它很简单。

我们如鱼得水但我们并不自由。

世界之外你们无法长时间呼吸。

它者和我长得一样。它者的活动

构成我的思想。我的也如此。那儿有个人

那儿有个圈。那儿有不断流淌的愧疚。

我们在这水里找不到真实,

肉体的震动没有给予我们阐释。(Duffy, 2004: 68)

诗歌首先从人的视角对海豚的生活做出评价,达菲用what而不是where表明“世界”不是地域,而是本质。人类认为海豚的存在可以“简单”地定义为在水里游泳或跳舞,但海豚反驳道:“我们如鱼得水但我们并不自由”。英语习语“in one’s element”字面意思虽是“在我们的自然环境里”,却喻意“如鱼得水”,比喻得到跟自己很合适的环境,常做褒义词使用。习语所鼓吹的快乐幻觉让人们主观地相信把海豚放进动物园的游泳池里,给它们圈圈,让它们跳跃,就是给予了海豚想要的生活,但是海豚的控诉却让我们不得不思索“如鱼得水”隐喻谎言下被掩盖的真实体验。

海豚的叙述可以窥视类似原始人类思维中典型的认知体验,即所谓“近取诸身,远取诸物”的“体认”形式(束定芳,2000:30-31)。海豚通过对同伴(它者)身体或活动的观察来认知世界;海豚通过对同伴潜水的观察感知世界的大小;海豚通过水对身体的拍击震动感知外界,建构概念。可惜人为构建的环境对海豚身体的原初辨识带来干扰和破坏,因为泳池的世界“不足以深到在里面梦想”,“我们看见自己银色的皮肤一闪而过/ 如他方的记忆”,“我们在这水里找不到真实”。

达菲曾说,“我喜欢用简单的词,但通过复杂的方式来表现,这样你就能看出诗中的谎言和真相……你只需稍稍聚焦在这些词上,譬如陈词滥调,就会看到它们虽然好似塑料花但实则长着根。它们很有意义”(Smith, 2007: 101)。“如鱼得水”就好比“陈词滥调”和“塑料花”,因其隐喻意义早已被接受为所谓的“字面意义”,从隐喻角度来看通常被称为“死隐喻”。虽然“死隐喻”的意义在流通过程中规约成语言文化传统的一部分,它们并未真正死去,只要给予一定的条件,它们可以回复到原本的“字面意义”。正因如此,语言哲学家多半对“死隐喻”感兴趣,因为“这里有隐含意义和字面意义的转变、交织,很可能给解答‘什么是一个语词的意义’这个问题提供一个突破口”(陈嘉映,2003:362)。正是借助人的理解和海豚的体验,达菲追溯“如鱼得水”源起的语言基础,揭示抽象的概念与具体的经验之间的割裂,发现修辞遮蔽的谎言。

除了“如鱼得水”之外,“out of love”也通过隐喻意“由于爱”与字面意“在爱的外面”揭示潜藏的悖论,其字面意暗示了“内/外”界限的划定,似乎在质问人类:海豚的“如鱼得水”确实是在爱的庇佑中吗?另外,诗歌中“here”和“there”也强调了“这里/那里”的空间区隔。“There is”句式的重复映射出空间概念,与之搭配的是“人”“圈”“颜色球”“塑料玩偶”等词,喻指人为构建的场域。而海豚用“here”圈定自我的生活空间,与之联系的是“死”和“没有希望”。不仅如此,诗歌还展现“上/下”的空间对立。由于空间隐喻之间有种“整体的外部系统性”,因此,与“好”有关的概念被给予 “up”的方向,如高兴、生活、控制、地位都用上下的概念来表达(束定芳,2000:134)。“above it is the man”既描写了方位“人在泳池上面”,也表达了操控的意味。相较于人类的“上”,海豚处于“下”的空间话语:“我们沉入/ 池子的底限 直到哨子声响起”。这首诗的空间隐喻流露出海豚压抑的心理反应。如果说人类对“如鱼得水”是褒义的认知,海豚的经验颠覆了这种主观想象,因为水对于海豚来说不是自由而是限制,泳池不是福佑而是压抑,世界的概念不是真实而是虚构。

对“物性”与“物”、“可说”与“可见”、“词”与“物”统一性的拒斥是达菲试图质询语言中常常引以为自明的概念的出发点。她的诗歌虽然采用传统象征或习语,但在借用一般性概念的同时,她又为语词建构“前语言或超语言的语境”,质疑和颠覆读者的惯性认知(Thomas, 2003:122)。这种陌生化的策略让她的诗歌语言投射出一个二元对立、同时又具有整体意味的结构,让个体经验成为重新认知事物的内在驱动。

五、结语

达菲的上述语言实践无异于把“语言转向”的哲学反思引入到诗歌创作。在以语言的优先反对虚构至上这一观念上,达菲和美国语言诗派有类似的诗学追求,但与热衷于语言形式创作的先锋诗歌相比,达菲更倾向用诗歌探讨语言主题。美国语言诗派高举“形式即意义”的旗帜,强调“审视形式逻辑和语言结构对人思维的影响,并通过诗歌来演示这些结构如何决定人们的所见及行为”(Reinfeld, 1992: 4)。由此,他们减少运用典故是为了摒弃抒情传统的语言内涵;刻意打断句子的完整性和连贯性是为了彰显语言的视觉维度;使用非人格化的书写是为了阻隔语言与经验。而达菲的诗歌表面上仍保留相对传统的诗体韵律和抒情模式,诗歌表达仍大量采用典故和改写,诗歌语言仍维持语意功能。金娜罕(Kinnahan, 1996: 247)认为,漠视过去是“冒着抹去历史的风险”,会使文本脱离历史这个重要的语境而让人无法理解语言的指涉结构。达菲选择的是“走近传统和语言的指涉,以它们为手段揭露语言的建构性和不确定性”。

达菲从传统的诗歌形式和经典典故中汲取灵感,但又以反叛的姿态戏拟和调侃既定的文化和语言秩序对人的禁锢。与语言诗派为了消除语言的权威而让诗歌语言变得晦涩的做法迥异,达菲从浅白的日常表达获取力量之源,因为多元化的日常语言能够满足去学究式、去程式化的需要,同时生活语言本身无所不在的隐喻性使语言表达更服从于凸显个体经验的需要。虽然“达菲体”也通过破坏语法的方式解构语言作为符号的意义,但有别于语言诗派强调语言的能指、增强语言的不明确性,达菲只是重新配置语言的逻辑联系,语言的所指并没有完全游离于读者的控制之外。“达菲体”让符号的意义在散朴化的新配置里发生动态位移,不断为读者打开建构感性认知和寻求自我阐释的空间。此外,“达菲体”陌生化语言的手段并非以打破惯性思维来实现语言与经验的阻隔,反而让人去感知语言之外的世界,暗示让经验参与意义的生成。因此,达菲的诗歌实践与语言派的先锋诗学相别,更强调贴近生活形式,在与传统的诗歌、文化和语言交互的过程中实施着自内而外的颠覆,形成了独特的“达菲体”诗歌肌质。