不孕及辅助生育治疗的社会工作介入

——“综合身心灵全人健康”自助干预模式的应用

2019-09-16陈凯欣尹曦粲龚惠明

陈凯欣,尹曦粲,黄 爽,龚惠明

(1.香港大学 社会工作与社会行政学系,香港 999077;2.福特汉姆大学 社会服务研究学院,美国 纽约 10041NY212)

一、研究背景

我国全面两孩的政策自2015年底十八届五中全会提出,至今已有四年。据估计,全面两孩政策约释放总计1 125~1 800万的生育需求。(1)数据来源于网址https:∥www.chyxx.com/research/201802/611470.html当中所提供的《2018—2024年中国辅助生殖市场深度调研报告》摘要。其中不乏一些35岁以上的高龄产妇。而根据中国人口协会、国家卫计委联名发布的《中国不孕不育现状调研报告》,截至2015年,我国不孕不育发生率高达15%。这意味着,当前我国约有5 000万左右不孕不育人群。

辅助生殖技术(Assisted Reproductive Technology, ART)是指在医疗手段的辅助下,不孕不育夫妇可以获得妊娠的技术,包括人工授精(Artificial Insemination, AI)和体外受精-胚胎移植(In Vitro Fertilization and Embryo Transfer, IVF-ET)及其衍生技术两大类。其中,试管婴儿就是使用ART技术体外受精后,采用胚胎移植方法生育的婴儿。相关数据显示,截至2016年底,我国可以从事IVF-ET技术的辅助生殖中心数量为451所,其中327所拥有试管婴儿技术牌照、23所设置了人类精子库;2016年,我国共计完成约106万个周期的辅助生殖治疗。①

国内外相关研究显示,在IVF治疗过程当中,患者的焦虑水平会显著提高,心理压力较大,心理健康状况堪忧[1-3]。检查、促排、取卵、移植等过程耗费大量时间、精力、资金的同时,给患者带来焦虑、恐惧等情绪,甚至会对患者的家庭、社会关系以及正常生活造成严重影响。此外,在IVF治疗程序中,胚胎移植之后需要等待14天再进行第一次妊娠试验。这14天的等待期对于患者来说,往往要经历身体和精神上的双重折磨[4]。在胚胎移植之后,患者焦急地盼望着受孕成功的消息。随着妊娠试验的临近,其焦虑水平日益攀升,在妊娠试验前一天达到峰值,并伴随着抑郁、暴躁等心理问题,对患者的生活产生极大的消极影响[5]。例如,Bolvin和Lancastle开展了一项研究,通过每日记录,跟踪调查女性在IVF治疗的几个时间点的压力水平。他们发现,在所有治疗阶段中,胚胎移植和妊娠试验之间为期两周的等待期呈现出最高的焦虑和不确定性[6]。信息不足、不可预测、高度不确定性和缺乏控制的感觉使患者极度焦虑不安,她们无法做任何事情来改变或控制结果[7]。

越来越多的研究开始关注不孕不育患者治疗过程中的心理健康干预,方法包括综合护理干预[8-9]、“综合身心灵全人健康”模式干预[10-11]、瑜伽[12]等。Chan等人的研究发现,“综合身心灵全人健康”干预模式(Integrative Body-Mind-Spirit Interventional Model, I-BMS),对于减轻女性在IVF治疗当中的焦虑、改善其心理健康状况十分有效[10-11]。I-BMS是20世纪90年代初,由香港大学社会工作系陈丽云教授提出的,已在中国、东南亚、美国等国家及地区获得广泛应用的理论。I-BMS理论认为,人的生命是由身体、心理和精神灵性构成的;人的身体、心理和精神因素是相互作用、相互影响的,对于躯体疾病或心理不适都应当从整体角度进行调节[13]。I-BMS将传统中国文化、传统医学、养生学、哲学思想等融会贯通,把针灸、气功、太极、瑜伽、冥想等方式融入小组辅导过程之中,重点是通过肢体运动、坚定信念等方式让患者尝试自我改变。该干预方法将精神灵性与身心放松相结合,开创了对不孕不育患者进行干预和改善生活质量的一个新的研究方向,旨在提高不孕不育患者在治疗期间以及治疗后的压力及危机应对能力。相较于其他干预方法而言,I-BMS从身体、心理、精神灵性等多个角度出发,为患者提供多方面的帮助,是更符合中国文化情境的方法。然而,由于面对面的干预方式对时间、精力、财力的消耗较大,目前也有研究开始关注自助式的干预模式对于提高不孕不育患者心理健康水平的效果[5,14]。

因此,针对不孕不育女性在IVF治疗过程中的焦虑现状,本着节省人力、财力的操作原则,立足于以前研究的干预效果,本研究将以往干预经验制作成手册,探索在胚胎移植至妊娠试验的14天等待期内,“综合身心灵全人健康”模式的自助式干预方法对改善患者焦虑状况、缓和生育矛盾、提升其生活幸福感的可操作路径及效果。本研究旨在:(1)了解不孕不育女性在IVF治疗过程中的心理变化;(2)探索更省时、高效、节省成本的干预方式;(3)基于中国特殊的文化背景和社会环境,开创因地制宜的有效方法。

二、研究设计

本研究是一项前瞻性三臂随机对照试验。参与者按1:1:1的比例随机分为行为-精神干预组(BS)、精神干预组(S)以及健康教育控制组(C)。在项目说明会当天(T0)、胚胎移植当天(T1)和第一个周期的妊娠试验前一天(T2)分别进行三次前瞻性心理健康评估。T0到T1的时间因疗程不同而有差异。根据标准IVF方案,T1和T2之间通常相隔14天。

(一)研究场所及对象

本研究在香港大学玛丽医院辅助生育中心进行。在医生和护士的协助下,对计划在该中心进行IVF-ET或FET(冷冻胚胎移植Frozen-thawed Embryo Transfer)的女性进行招募。符合以下任一条件的女性被排除:(a)非中国人;(b)有已知的精神疾病史;(c)已经生有孩子;(d)与捐赠的配子进行体外受精;(e)没有互联网或手机。研究人员向有兴趣参与干预试验的女性进行了简要介绍,最终愿意参加的女性签署了知情同意书。

(二)干预过程

通过随机数列表将参与者随机分成三组,分别进行面对面的情况说明,并提供三种不同类型的信息包。所有说明会均由一名注册社会工作者负责,且事先对各负责人进行IVF及项目相关情况培训。BS和S组的参与者按照手册的要求,需要花费至少15分钟完成各项任务及进度检查表。BS组从行为和精神灵性两个方面获得干预,S组则只有精神灵性干预,C组只接受一次健康教育讲座。各组具体实施干预方法如表1所示。

表1 干预组与控制组具体实施方案

(三)数据收集和测量方法

1.社会人口学信息

对参与者的基本社会人口学属性(例如年龄、教育水平)和生育相关的信息(例如使用的辅助生殖治疗的类型)进行统计。

2.生育认知

关于四个自我构建的陈述(即生育对于我/我的伴侣/我的婚姻/我的家庭的重要性),参与者从1(非常不重要)到10(非常重要)选择他们认为的重要程度。

3.焦虑

采用包含40个题项的状态-特质焦虑量表(STAI)[15]对患者的焦虑状况进行测量。该量表包含20个题项的特质焦虑子量表和20个题项的状态焦虑子量表。每个题目以4分李克特量表进行测量,得分越高表示焦虑越大。STAI的中文版由Shek发展和验证,证明了该量表良好的内部一致性,α系数为0.82[16]。

4.感恩

6个题项的感恩问卷(GQ-6)[17]用于评估受访者的感恩倾向。对于6个关于生活态度的陈述,受访者从1(完全不同意)到7(完全同意)进行评分。得分越高,代表感恩程度越高。Chen等验证了中文版GQ-6具有较好的心理测量特性[18]。

5.身体不适

身体不适通过身心灵健康量表(BMSWBI)[19]的14个题项进行测量。该子量表测量受访者在过去一周从0(完全没有受到伤害)到10(非常痛苦)的主观痛苦程度。得分越高,表明痛苦程度越高。这一子量表具有较高的可靠性,α系数为0.87[19]。

6.整体幸福

整体幸福量表(HWS)[20]用于评估身体、心理和精神健康。HWS包含30个题目,对应情绪脆弱、身体烦躁、精神迷失、无从依恋、正念意识、一般活力和精神自我护理等维度。每个题项从1~10分进行评定,总得分越高,表明整体幸福水平越低。该量表的α系数范围为0.67~0.89[20]。

7.生育相关压力

生育问题量表(FPI)[21]包含44个题项,用于衡量患者感受到的来自不同方面的不孕不育压力,选项范围从1(非常不同意)到6(非常同意)。总得分越高,表明生育相关压力越大。该量表具有较高的可靠性,α系数范围为0.77~0.93[21]。

8.生育相关生活质量

使用生育生活质量量表(FertiQoL)[22]对患者的与生育相关的生活质量进行测量。FertiQoL有36个题项,包含中心条目和治疗条目两个子量表。每题用1~4分进行评定,得分越高,表明与生育相关的生活质量越高。该量表的内部一致性非常好,α值为0.92[22]。

(四)统计分析

使用连续变量的单向ANOVA分析和分类变量的卡方检验,比较三组的基线人口统计学和临床特征。通过配对样本t检验进行组内比较,采用Cohen's d.的效应值标准进行衡量。采用协方差分析(ANCOVAs),将T2结果作为因变量,组别作为自变量,同时控制T0结果和具有显著组间差异的基线变量,对组间干预效果进行分析。所有分析均使用SPSS 25.0软件进行。

(五)研究伦理

该研究由香港大学机构审查委员会、香港西医院管理局及香港大学人类研究伦理委员会审阅及批准,并在香港大学临床试验注册处进行登记。本研究招募过程持续22个月,于2016年11月至2017年12月开展。为确保参与者接受标准化干预,参与研究的所有医生、护士和职员都不知悉试验组和控制组的差别。

三、研究结果

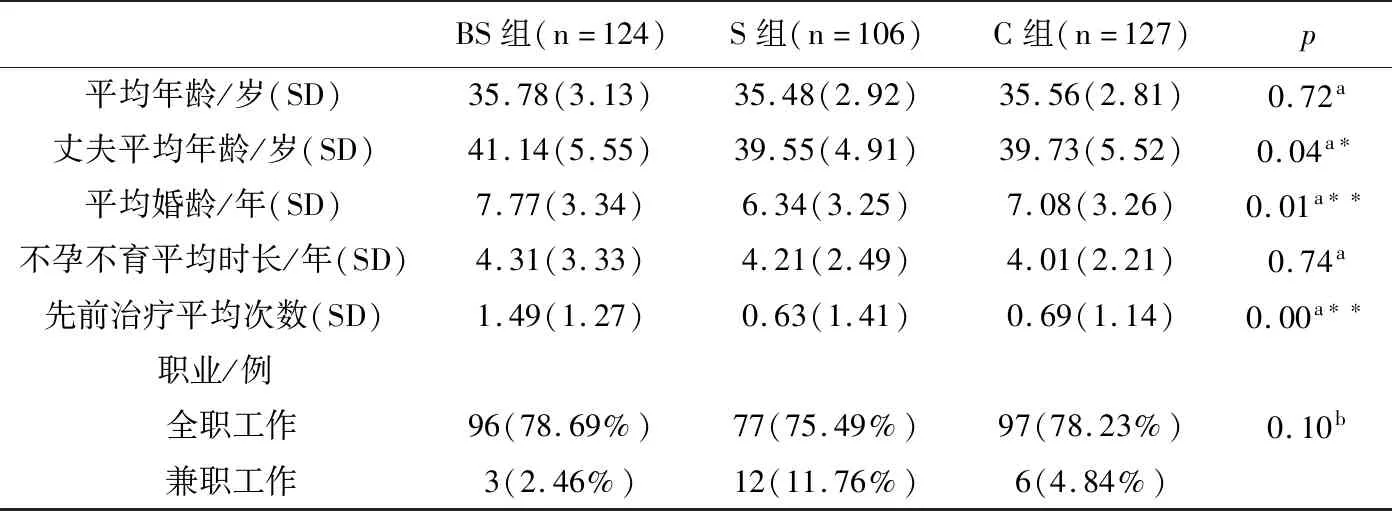

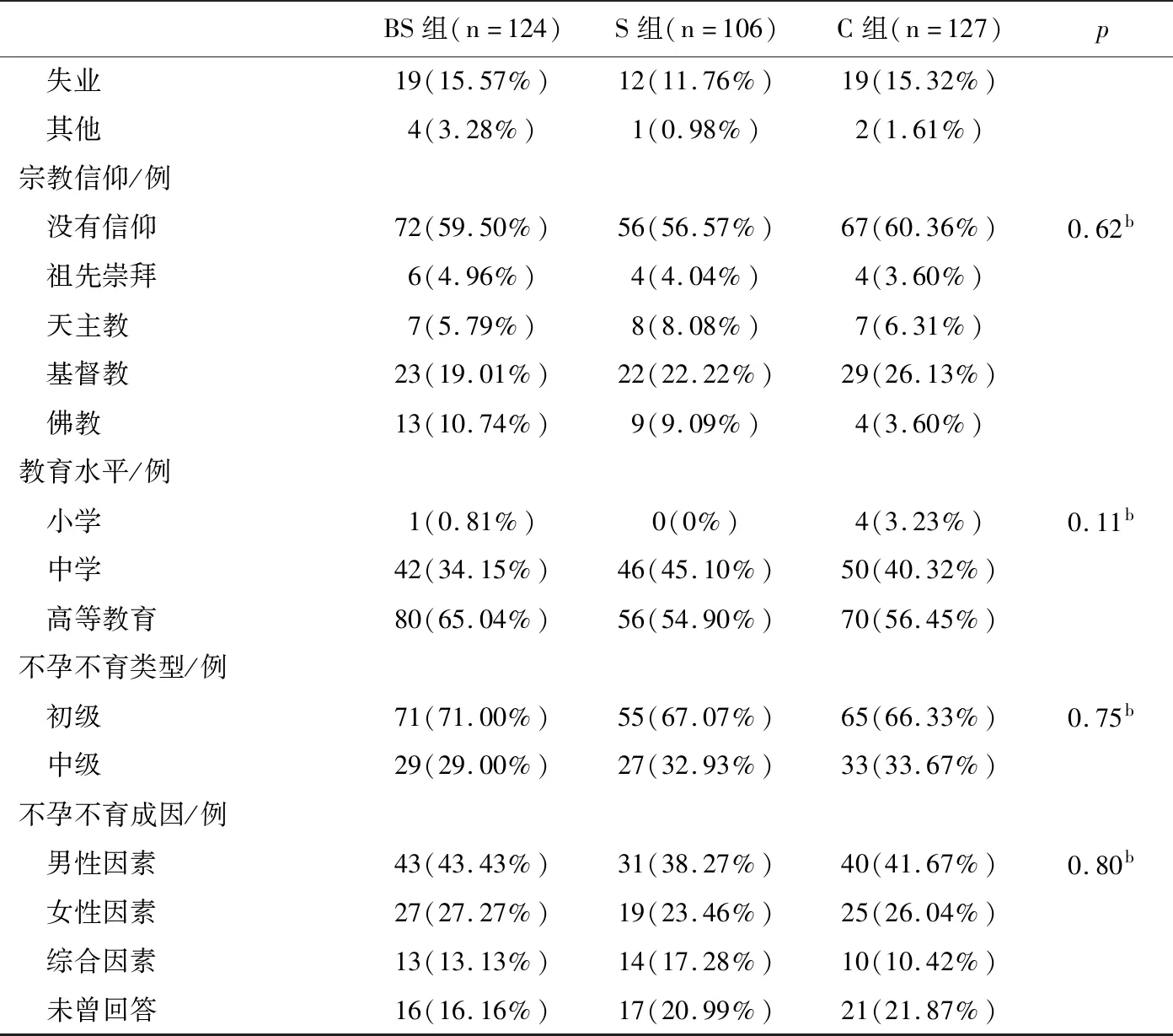

经过筛选,本研究共招募了357名女性,并进行了随机分配:BS组124名、S组106名以及C组127名。接受调查的357名女性平均年龄为35.61岁,其丈夫平均年龄为40.17岁。平均婚姻为7.10年,平均面临不孕不育问题4.18年。各组具体的社会人口学信息如表2所示。结果显示,各组丈夫平均年龄(p<0.05),平均婚龄(p<0.01)和先前治疗平均次数(p<0.001)显著不同。BS组的丈夫平均年龄、婚龄及先前治疗次数最高。此外,两组干预组与控制组的心理健康水平一致,控制组在FertiQoL量表的中心条目-社会关系因子上得分略低(p<0.05)。因此,各组的参与者特征高度一致,并在随后的分析中对丈夫平均年龄、平均婚龄、先前治疗平均次数以及 FertiQoL量表的中心条目-社会关系因子等变量进行控制。

表2 随机分配后各组参与者的社会人口学属性

续表2

说明:a为单向ANOVA的p值;bχ2检验的p值;p<0.05*; p<0.01**;p<0.001***

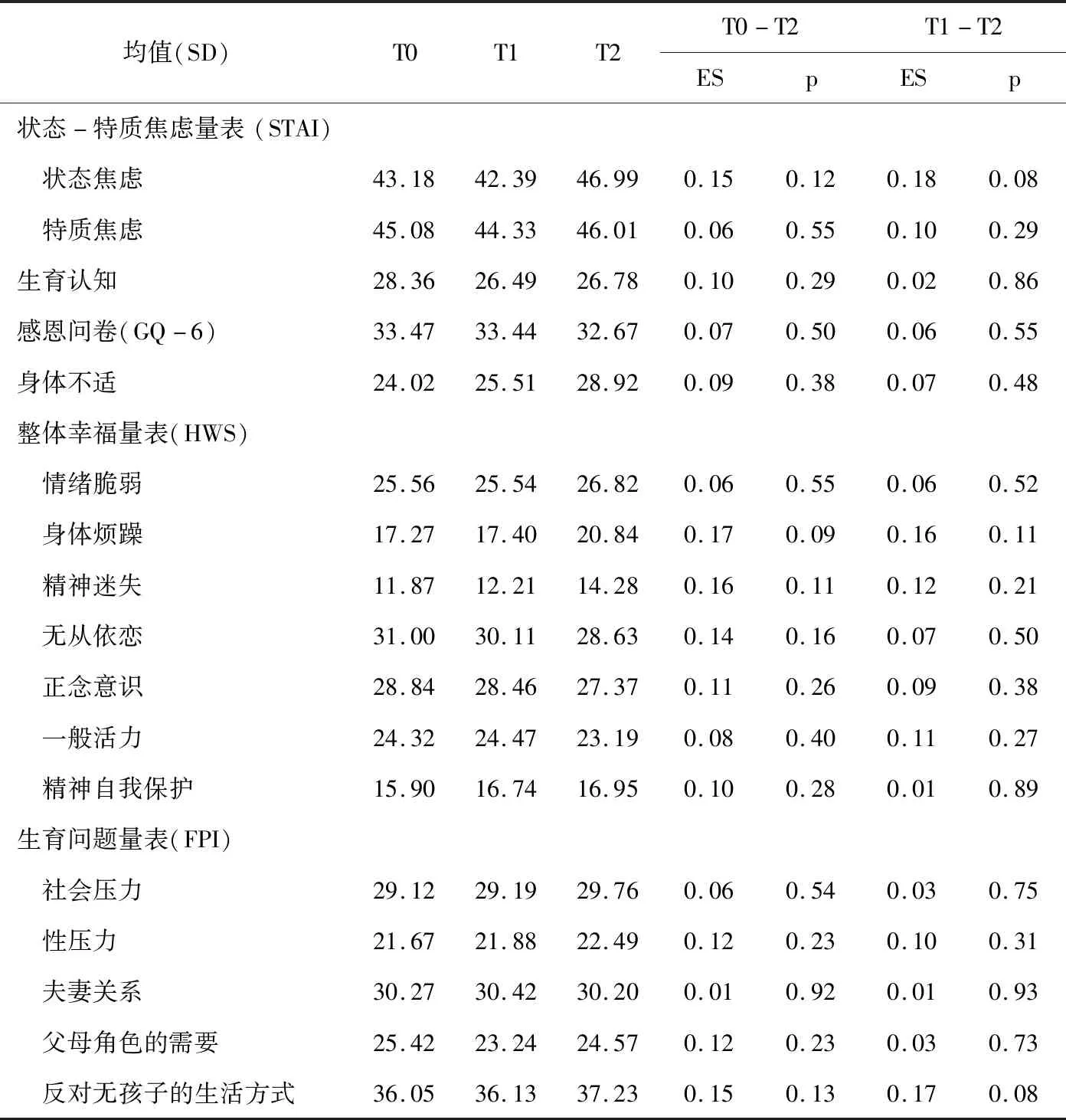

在参与了说明会以及完成了T0阶段的问卷之后,143名(40.10%)女性由于治疗终止、失去联系、时间限制及其他原因在T1阶段退出研究;13名女性在T2阶段退出研究。最终,201名女性完整参与试验并提交三次问卷(BS组73名,S组64名,C组64名)。配对样本T检验结果如表3所示。对于BS组而言,从T0到T2阶段,患者的状态焦虑(p<0.05,η2=0.19)水平显著增加,精神/身体因子(p<0.05,η2=0.20)水平以及FertiQoL量表的社会关系维度 (p<0.05,η2=0.19)水平显著降低;从T1到T2的干预阶段,患者的状态焦虑(p<0.05,η2=0.20)水平显著增加,精神/身体因子(p<0.01,η2=0.25)水平显著降低,FertiQoL量表的社会关系维度 (p<0.05,η2=0.20)以及中心条目子量表(p<0.01,η2=0.25)得分显著减少。

表3 BS组配对样本T检验结果

说明:p<0.05*; p<0.01**

对于S组的参与者来说,从T0到T2的整个阶段来看,状态焦虑水平呈现增加趋势,但最终变化结果不显著(T0-T2:p>0.05,η2=0.15;T1-T2:p>0.05,η2=0.08)。FertiQoL量表的中心条目总得分(p<0.01,η2=0.30)以及四个中心条目均呈现显著变化:精神/身体因子(p<0.05,η2=0.21)、情绪因子(p<0.05,η2=0.23)、夫妻关系因子(p<0.05,η2=0.19)、以及社会关系因子(p<0.01,η2=0.27)在T0-T2阶段均显著降低;在T1-T2阶段,只有FertiQoL量表的中心条目总得分(p<0.05,η2=0.22)呈现显著减少,见表4。

表4 S组配对样本T检验结果

续表4

说明:p<0.05*; p<0.01**

对于C组来说,在整个T0-T2阶段,患者的状态焦虑(p<0.05,η2=0.21)水平显著增加;而在T1-T2阶段,FertiQoL量表的精神/身体因子(p<0.01,η2=0.23)和中心条目总得分(p<0.05,η2=0.18)显著降低,见表5。

表5 C组配对样本T检验结果

续表5

说明:p<0.05*; p<0.01**

追踪访问期间月经来潮表明治疗失败,156名患者提供了治疗失败的信息,其中,BS组45名,S组55名,C组56名。各组的治疗失败率分别为BS组27%,S组24%,C组34%。卡方检验结果显示组间差异不显著,χ2(2)= 1.53,p=0.466,意味着各组的治疗失败率没有显著差异。

四、结论与讨论

本研究是一项基于“综合身心灵全人健康”干预模式的,包含两组干预、一组控制的前瞻性三臂随机对照试验。357名参与者按1∶1∶1的比例随机分为行为-精神干预组(BS)、精神干预组(S)以及健康教育控制组(C)。其中,201名受访者完整参与整项研究。根据组别进行不同的干预说明及指导。研究结果显示,三组参与者干预前的基线心理健康水平总体具有较高的一致性,且在T1-T2阶段的心理变化没有显著组间差异。

从各组的变化中发现,对于BS组而言,T0-T2阶段,患者的状态焦虑水平显著增加,FertiQoL量表的精神/身体因子水平以及社会关系维度水平显著降低;T1-T2的干预阶段,患者的状态焦虑水平显著增加,FertiQoL量表的精神/身体因子水平显著降低,社会关系维度以及中心条目子量表得分显著减少,这些结果都与预料方向相反。对于S组的参与者来说,T0-T2的整个阶段来看,状态焦虑水平最初呈现增加趋势,但最终变化结果不显著。FertiQoL量表的中心条目总得分以及四个中心条目均呈现显著降低;在T1-T2阶段,只有FertiQoL量表的中心条目总得分呈现显著减少。对于C组来说,在整个T0-T2阶段,患者的状态焦虑水平显著增加;而在T1-T2阶段,FertiQoL量表的精神/身体因子和中心条目总得分显著降低。

本研究结果证明了进行IVF治疗的妇女从胚胎移植当天到妊娠试验前一天的14天等待期内,焦虑水平显著增加,身体、婚姻、社交、精神等生活质量及幸福感水平急剧下降,这一结果与以往国内外研究结果相一致[10,23-25]。三组参与者的状态焦虑水平均显著增加,并在进行妊娠试验时达到最高值。患者的STAI量表焦虑平均值超过了45,焦虑状况十分严重[26]。状态焦虑是指基于特定情境下的情绪紊乱,例如在遭遇危险或有特殊需求时的不安、紧张、害怕等情绪[27]。IVF治疗结果不可控制且不可预料,这种不确定性对患者构成潜在的精神负担。当患者进行胚胎移植时,尽管已经知道IVF治疗的成功率较低,但她们仍然会对治疗效果抱有较大期望,期待着自己会成为“幸运儿”。但在移植之后的等待阶段,她们的状态焦虑水平会随着妊娠试验的临近越来越高,对成功受孕的热切期盼会把焦虑不安逐渐放大。

研究的结果显示,参与者从胚胎移植当天到妊娠试验前一天的14天等待期内,身体烦躁、不适程度较高,婚姻关系、生育相关生活质量降低。许多参与者曾表示,在经历胚胎移植之后,她们往往觉得身体不适频发,其中可能包括头痛、便秘、疲劳和胃痛。但这些身体不适的信号往往容易被忽略。应该注意到,患者的生活质量和两性问题也被焦虑、烦躁、期盼、困惑相掺杂的情绪严重影响,甚至导致婚姻关系日益恶化。许多患者表示,对于胚胎移植之后的感受,难以和丈夫分享;自己对于生育的强烈愿望以及对治疗程序的大量参与,也不被丈夫理解或支持。特别是在14天等待期里,所有的压力和不适都要自己承担。而这种对于生育的疲惫、悲伤、沮丧甚至是愤怒的感受,显示了患者对治疗结果的高期望和低妊娠试验率的现实之间的落差,严重影响其精神健康与正常生活。

由于本研究是基于I-BMS下的自助干预模式探索,由参与者自己根据手册进行为期14天的练习,并记录每日的锻炼及心路历程,干预效果只呈现出较微弱的变化,从统计学意义来讲,效果不显著,与预料方向相反。这是由于患者在14天等待期内,焦虑等心理问题激增,严重的情绪失衡、身体不适、家庭关系失调,使得自助的身体灵性或是灵性训练效果并不如面对面的小组活动效果显著。对于患者而言,缺乏监督和指导的自助干预,可能更像是一项任务,不能使她们静下心来面对面交流心得感受,从而降低焦虑水平。然而,由于面对面的小组活动耗费大量的人力、物力与财力,胚胎移植之后还需工作的女性也没有时间参与面对面的小组干预。这种自助的、在练习手册指导下的干预方式,为患者提供了更省时省钱的选择,是值得考虑的。

对接受不孕不育治疗的患者采用自主自助的心理干预措施已经获得较为广泛的关注[14]。这是因为,一方面该人群较少寻求正式的心理健康咨询服务,另一方面治疗成功率与心理预期的偏差带来的心理负担,仅在胚胎移植之后的14天等待期里较为严重。本研究的干预设计使患者可以很容易地进行自我管理,几乎不需要专业辅导。然而,本研究的结果与先前类似试验结果不一致[10-11]。例如,Chan进行的将I-BMS应用于经历IVF治疗女性的随机对照试验,以每周一次的面对面小组活动形式开展,每个小组有7~10名参与者,并在社会工作者的指导下开展。结果表明,干预组患者的焦虑水平显著减少,精神健康状况得到改善[11]。I-BMS应用于IVF治疗人群,对于提升患者的精神健康水平具有显著的效果。但对于本研究而言,自助的干预方式限制了患者与他人当面的沟通与交流,结果未能实现预期的效果。但发放自助干预的练习手册,为患者提供了省时省钱的选择方案,操作便捷,有一定现实意义。

本研究的局限性主要在于自助式的干预练习缺乏监督与引导,参与者的自我干预完成度得不到及时有效的检验,使干预效果受到了很大影响。然而这一情况也是不可避免的。此外,项目实施过程中,参与者的流失率较高,也严重影响了研究结果。本研究的总体流失率高达40%,远高于之前的类似干预试验[5,10-11]。对于未来的自助干预研究而言,首先,如何确保自助完成的程度,以及完整的研究设计,是不得不仔细考量的核心问题。其次,未来的研究可以考虑借助互联网工具的协助开展项目,例如通过每日线上提醒,督促参加者完成自助训练, 以降低流失率等。第三,对于干预结束之后的效果进行追踪访问,也是未来研究应该注意的地方。最后,可考虑增加自助干预的持续时间,在患者接受IVF治疗之前便开始干预,使患者有足够准备面对等待期的焦虑。

本研究的结果为人类辅助生殖技术(ART)相关的政策制定以及社会工作者的参与提供了实践支持。经历ART治疗的不孕不育人群普遍面临着巨大的家庭、经济以及心理压力,尤其是在妊娠试验前的等待期内,她们的焦虑水平激增,心理健康水平锐减。尽管目前我国已经出台了一系列ART规范和管理办法,但由于当前辅助生殖资源仍旧有限,再加上不孕不育人口的急剧增加,对病患的身心照护,仍未能让人满意[28]。此外,ART治疗的高额费用,以及普遍存在的高失败率,也给不孕不育患者造成了极大的精神负担。不孕不育的治疗对于这些家庭意义重大,对于国家来说则有利于人口的可持续发展。因此,政府首先应当制定相关政策,对不孕不育的治疗进行适当资助,更重要的是,发展并完善对患者的心理健康照护体系,改善不孕不育患者治疗当中的焦虑状态。在这一环节当中,社会工作在IVF治疗当中的应用、以及医务社会工作介入ART治疗过程就显得至关重要。具体而言,国家、社会和ART生殖中心应当积极支持ART相关社会工作的介入,发展出一套因地制宜的不孕不育治疗患者的心理健康干预模式,例如本研究应用的“综合身心灵全人健康”干预模式等。对于相关的医务社会工作者而言,应当注意到患者在治疗过程中激增的焦虑水平,除了为患者提供资源之外,还应重视对患者的精神疏导、对其家庭的增能等;不孕不育患者在ART治疗时往往承受着身体、心理、精神等多方面的痛苦,却很少主动寻求专业支持[29]。因此,社会工作者也应当积极发掘患者在治疗过程中的一系列需求,为其提供专业、完整的帮助。

感谢项目进行以及文章写作期间,香港大学社会工作与社会行政学系荣誉教授陈丽云、吴兆文副教授所提供的无私帮助,以及香港大学玛丽医院辅助生育中心的医生和护士们的协助。