大学生抗挫折能力调查研究

——以大同大学为例

2019-09-12高晓艳

高晓艳

(山西大同大学教育科学与技术学院,山西 大同 037009)

近年来,随着社会科技和经济的不断进步,人们的社会压力逐渐增大,我国高校也同时面临一个严峻的问题:大学生的学业、就业等压力逐渐增加导致大学生心理问题也呈逐年上升的趋势。而且,高校学生自杀人数逐年上升,英语四级不通过、考试作弊被批评都能成为自杀的导火索。我们不禁要问:当代的大学生到底怎么了?因此,掌握当前大学生抗挫折能力现状,剖析影响当代大学生抗挫折能力的一些主要因素,采取适当措施提高当代大学生的抗挫折能力具有重要的理论和实践意义。

1 综述

抗挫折能力,又叫挫折容忍力、挫折承受力,罗森茨威格(Rosenzweig)认为抗挫折能力为“抵抗挫折而没有不良反应的能力,即个体在挫折情境中能够适应挫折、抵御和应付挫折的能力。”[1]国外学者通过进行实验研究发现:群体不同抗挫折能力的强弱有所不同。国外在培养学生抗挫折能力的方法上比较注重个体实践能力的培养,主要关注点在个体能够掌握的抗挫折技巧和方法。Clifford 对儿童的抗挫折能力研究发现:如果儿童有足够的学习对象选择权利时,那么他的失败容忍度水平就较高一些。而同时,容忍失败的能力又会影响他学习对象的选择。Clifford还发现:如果年龄越大,那么其容忍失败的能力也就越低[2]。Wiebe(1991)对大学生的压力适应力进行了相应的研究,结果发现大学生的抗挫折能力与学生的坚韧度高低有正相关[3]。而我国台湾学者对于抗挫折能力的研究主要集中在中小学方面,对大学生的研究很少[4]。我们大陆地区的学者也对此问题进行了大量研究,郭楠(2006)发现大学生心理承受力在性别、学生来源、年级、专业上均存在差异[5]。刘戌发现人格特质、父母养育方式、社会支持是挫折承受力的主要影响因素[6]。陈炯波发现年级、学业、人际、父母文化程度等都对大学生抗挫折能力有显著影响[7]。彭柳中等认为提高大学生抗挫折心理能力对培养大学生成熟应对和增强大学生自强意识有积极作用[8]。综上所述,我们对大学生抗挫折能力的研究暂无得出较为一致的结论。本文主要是对山西大同大学生的抗挫折能力进行了一些实证性的研究,目的是了解大学生的抗挫折能力现状以及揭示影响抗挫折能力的主要因素。

2 方法

2.1 调查问卷

采用问卷调查法,分为2 部分:基本情况问卷和大学生抗挫折能力问卷。

(1)基本情况问卷:基本情况包括被试的人口统计学特点,如性别、年级、专业、是否班干部等。

(2) 大学生抗挫折能力问卷:通过查阅相关文献发现,大学生的抗挫折能力主要表现在个人、集体、社会几个层面的不同,所以本文采用谢炳清等人编制的抗挫折能力问卷[9],共30 题,所得分数在0~12 间为抗挫折能力较差,13~20分抗挫折能力一般,21~30 分抗挫折能力较好。

两份问卷所得数据采用SPSS19.0 进行统计处理,均具有较高的信度效度。

2.2 被试与方法

采用整群抽样的方式,随机抽取大同大学四个不同专业的本科生280 人,回收有效问卷266 份,按性别:男生53人(19.9%),女生213人(80.1%);按年级 :一年级 35 人 (13.15%),二年级 107 人(40.22%),三年级 98 人 (36.84%),大 四 26 人(9.77%)。

所有数据用统计SPSS19.0进行统计分析,对不同数据进行t检验和方差分析检验其统计学差异。

3 结果分析

3.1 大学生抗挫折能力总体水平

调查发现,大学生抗挫折能力得分在8~28 之间,平均19.49 分,这说明大学生的抗挫折能力处于一般状态。同时,得分的标准差为3.99,表明大部分大学生抗挫折能力的得分数据的差距较小,也就是说大多数大学生的抗挫折能力处于一般状态。

3.2 大学生抗挫折能力特点

3.2.1 人际关系方面

表1 人际关系对大学生抗挫折能力影响

表1显示,大学生抗挫折能力在不同人际关系上存在显著差异。

表2 人际关系对大学生抗挫折能力多重比较(LSD)

表2显示,人际关系无或较少困扰的学生和有一定困扰以及有较严重的困扰的学生在抗挫折能力上均有显著性差异;而有一定程度人际关系困扰的学生与有较严重人际关系困扰学生的抗挫折能力也有显著性差异。这说明不同的人际关系对于大学生的抗挫折有不同影响。如果个体拥有良好人际关系,当遇到挫折情境时可以与其好友诉说,释放压力缓解挫折。如果个体人际关系不良,当遭遇挫折时,苦闷无人排解,不良情绪不能得到缓解,甚至有一些个性极端者在不良情绪不断积聚后导致有极端事件发生。

3.2.2 学习压力方面

表3 学习压力对大学生抗挫折能力影响

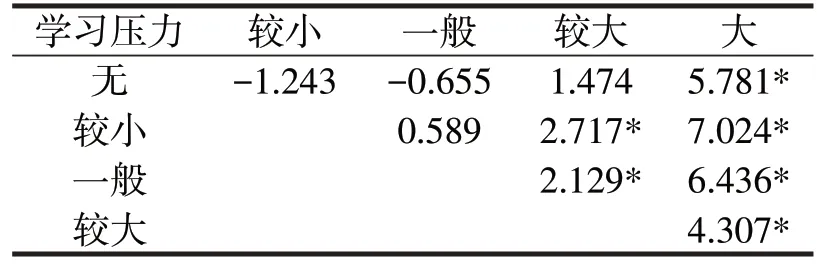

表4 学业压力对大学生抗挫折能力多重比较(LSD)

由表3、4可见,无或较小学习压力与具有一般学习压力以及较大学业压力的个体和具有大学业压力的个体在抗挫折能力上具有显著性差异;较小学业压力、一般学业压力与较大学业压力的个体在抗挫折能力上具有显著差异。表4说明,学业压力越大,学生的抗挫折能力会相应降低,而当学业压力为较小时,学生的抗挫折能力较强。大学期间学习问题在大学生活当中仍占很大比重,当学业压力较小时,个人在学习问题上充满自信并能影响其在其他方面的表现,个体在遭遇一般挫折时,能够通过自身的努力,解决问题并缓解压力,同时也表现出较强的抗挫折能力;当学业压力大时,个体通过自身努力,也无法达到个人满意的结果时,其自信心就会降低,同时也表现出无力应对生活中其他压力,个体就表现出较差的抗挫折能力。

3.2.3 就业压力方面

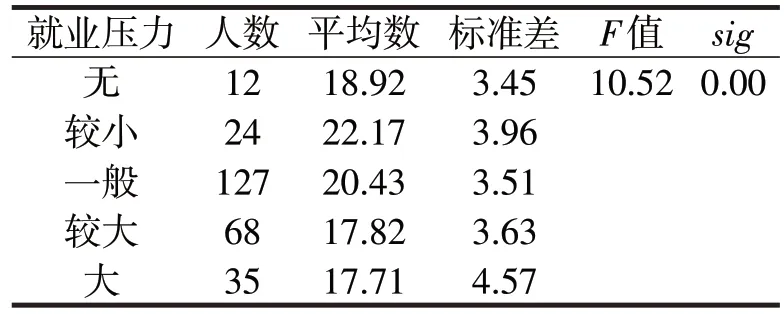

表5 就业压力对大学生抗挫折能力影响

表5显示,就业压力感受不同的大学生在抗挫折能力上存在显著差异。

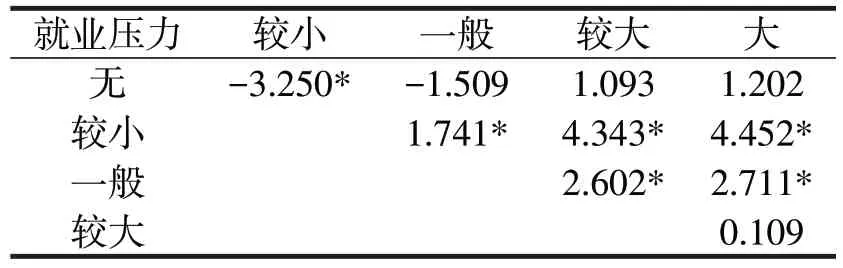

表6 就业压力对大学生抗挫折能力多重比较(LSD)

表6显示,无就业压力的大学生与有较小压力的大学生之间在抗挫折能力上存在显著差异;有较小就业压力的大学生与其他类型的大学生在抗挫折能力上都存在着显著差异;就业压力中等的大学生与就业压力较大和就业压力大的学生在抗挫折能力上存在显著差异。在大学生日益增多,且工作岗位随着人工智能的发展日益减少的今天,就业压力大达到了空前的程度,在校大学生压力也随之而来,当专业前景不太看好时大学生就会对自己的前途忧心忡忡,在生活中遇到挫折时也很难积极应对,更有甚者在微小挫折面前也力不从心,自怨自艾。此外,适当的压力也可以提高学生的积极性,从而增强学生解决问题的能力以及大学生的抗挫折能力。因此,适当减轻学生的就业压力,教会大学生正确面对就业问题,能够提高大学生的抗挫折能力。

4 结论

从以上数据分析可以看出大同大学大学生抗挫折能力总体上处于一般水平,这与许多研究者的结论一致。同时,抗挫折能力在人际关系、学业压力、就业压力上有显著差异,而在年级、性别、居住地、是否独生子女、是否有留守经历、是否学生干部、父母期望、家庭情况、家庭教养方式、家庭氛围、家庭经济条件、父母职业、父母学历都无显著差异。但大多文献中指出大学生的抗挫折能力在家庭教养方式、父母学历等方面有显著差异。出现这样的结果可能与本研究中家庭教养方式的认知不是通过测验获得,而是通过自己评价获得。

大量的理论和实证研究发现,大学生抗挫折能力一般的原因主要有:

(1)大学生自身的因素:主要有生理条件、生活经历、个性特征、挫折频率、价值观、挫折准备、外界的支持等几种影响因素。个体受自身生理、心理、价值观、个性特征等影响再加上做事要求完美,个性争强好胜者在挫折面前不易面对,从而使需要得不到满足,容易产生失败感。

(2)家庭因素:大部分研究都表明家庭教养方式、家庭氛围等对大学生的抗挫折能力有显著影响。

(3)学校因素:学业压力越大,学生抗挫折能力越差,同时学校抗挫折教育有待加强。

(4)社会因素:就业机会不均衡导致大学生遇到的挫折较多,而且抗挫折能力不强。

总之,大学生挫折心理是家庭、社会和个体等因素相互作用、相互影响的结果。就其影响性质来看,自然因素引起的挫折程度最小,比如地震、洪水等自然灾害等虽然在发生当时对人的侵害程度很大,但由于是人力不可抗拒,大多数人处于应激状态,所以其抗挫折能力也较强。随着时间的推移其影响性越来越小,对大部分人来说不够成较大影响。而社会影响因素对人的抗挫折能力影响较大,比如就业压力,这些压力影响个人的前途发展,与个体关系较大,影响较大。而个人因素对个人影响最为巨大,比如学习压力和人际关系压力,个人自我面对这些压力时,如果没有有效的缓解方式和社会支持,最容易引起巨大挫折。从以往的案例来看,极端事件也最容易由这些压力引起。

5 对策建议

(1)教育学生要理解挫折的普遍性,同时对挫折有合理认知。教育排名前列的芬兰自2010年以来,每年的10月13日都是“国际失败日”,在这个日子里芬兰人都会鼓励全世界人民“自曝己短”释放自己的压力,摆脱对于失败的恐惧,甚至在官网上列了一份非常详细的“失败指南”,教人们如何失败。而在芬兰第一堂滑雪课教的内容是如何跌倒,这就是要告诉学生人生就像滑雪,充满意外和挫折,跌倒很正常,只要勇敢地爬起来,就好了[10]。这样的教育会使孩子从小认识到失败很正常,他的挫折承受力也相应更强些。

(2)父母应转变对子女的评价标准,同时应重视子女抗挫折能力的培养。父母在对子女的家庭教育方式上应以平等民主为宜,和在外学习的子女应经常沟通,关注子女的发展变化,及时疏导,而且应该注意营造和谐安宁的家庭氛围,以利子女心理健康成长。

(3)学校应重视抗挫折能力教育,把抗挫折能力培养放在突出位置。学校的心理工作者应对学生的抗挫折能力做总体筛查,对抗挫折能力较差的个体应与其班主任、辅导员进行及时沟通并进行重点培养,在提高其抗挫折能力的理论水平的同时,应教会其缓解压力的具体操作方法,同时鼓励学生能主动寻求社会帮助,使个人在实际生活中不断加强其抗挫折能力;学校和学院也应注意缓解学生学业压力,积极开展实践活动,尽力提供社会支持。

(4)注重营造公平的社会环境,增加学生的平等就业机会,同时加大大学生抗挫折能力培养的宣传力度。