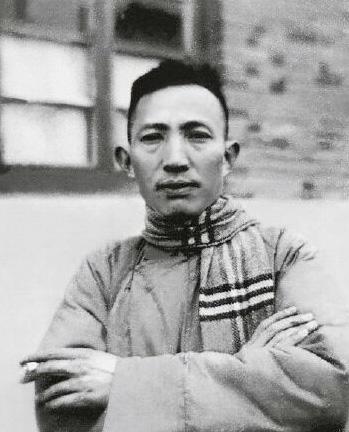

刍议傅抱石的“写生观”

2019-09-11

与时代同行而不失传统精神的山水写生

傅抱石把中国画的写生特点曾总结出“游、记、悟、写”四个步骤,它是傅抱石画学思想中“写实”观念的直接反映和实践表现。在傅抱石论及写生的“游、记、悟、写”四个步骤时,首先会使人想到黄宾虹山水画的四个创作过程:山水画家,对于山水创作,必然有它的过程,这个过程有四:一是“登山临水”,二是“坐望苦不足”,三是“山水我所有”,四是“三思而后行”。此四者,缺一不可。

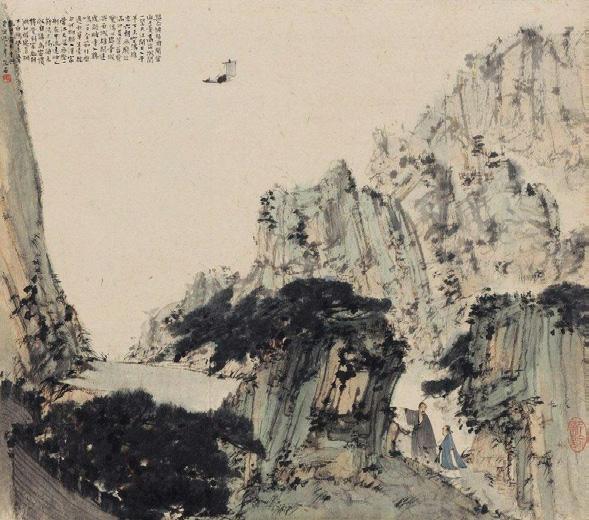

通过傅抱石、黄宾虹对山水画创作过程的对比,会发现他们都十分强调对自然环境的整体观察、感受,就是傅抱石所说的“游”。“游”即为动态的考察,既包含空间的转换,也有时间的变化。因此,在“游”的心态下审视自然不仅仅是对外在景物的欣赏,还隐含着丰富的情感酝酿。也就是说在“游”的同时伴随着“悟”的过程。那么“悟”就是把“自然丘壑”转变成“胸中丘壑”的过程,也就是走向“中得心源”的必要过程。这些内容在山水画的发端就有所体现,如宗炳、王微、郭熙等等历代画论都有深入探讨,这里不一一赘述。在实际的写生中,傅抱石记录式的勾画轮廓,极少对景画水墨写生,这与李可染等受过西画素描训练的画家不同,倒是和黄宾虹的写生画稿相近。超越科学视象的局限而随时作生活感悟的采撷不正是傅抱石触景生情、情景交融的真切写照么!这使人一下联想到黄公望《写山水诀》:“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当模写记之,分外有发生之意。”大量例证都反映出傅抱石的“写生”观念是建立在继承中国画学传统思想的基础之上的发展。

如果对照傅抱石的速写,又会发现他的速写汲取传统方式却没有简单流于传统程式,这是其与黄宾虹寫生稿最大的不同处。明清以来的文人山水画对待自然以感悟为主,即便描摹某山某水也往往是先以画谱成型的程式作为基本元素,“套”古人已有的“范式”去观察自然的实体。例如董其昌、清四王甚至在黄宾虹的水墨写生中都能在笔墨路径上找寻前人的痕迹和自己的师承脉络,主观的自然感受内化在前人笔墨血统中。他们无一例外的在董其昌的文人画南北宗体系下皈依在南宗,笔路无非是披麻皴的形态演化。

这种先有规范再行感受的处理自然的方式在谨严法度和遵循规范、结合笔墨把握传统中国画体系方面有其重要意义,但长期的笔墨训练形成固有的程式化观照方式,在观察自然中处处适应“古人”,必然极易落入古人窠臼而倒向表现方法的圆滑、熟习,丧失对自然的新鲜感而造成千人一面。傅抱石随着对传统理解的加深以及留日后眼界的开阔也在思索如何“解套”问题,因为时代风气的要求迫使傅抱石从一味的中国画民族自尊中反思传统程式如何面对自然、社会生活的表现方法问题。

上世纪50年代以后的傅抱石一直努力探索、解决传统笔墨如何面对新社会所要求的新题材问题,从根本上说也是如何适应时代要求的问题。传统笔墨程式反映不了现实生活的需要,只能从现实生活中探寻、提炼新的表现形式,而“写生”成为“艺术源于生活”最直接、最便捷的路径。其中最典型的实例即为傅抱石率团两万三千里旅行写生,这次写生给傅抱石以及江苏省国画院带来巨大声誉,对“新金陵画派”的形成和发展产生举足轻重的作用。

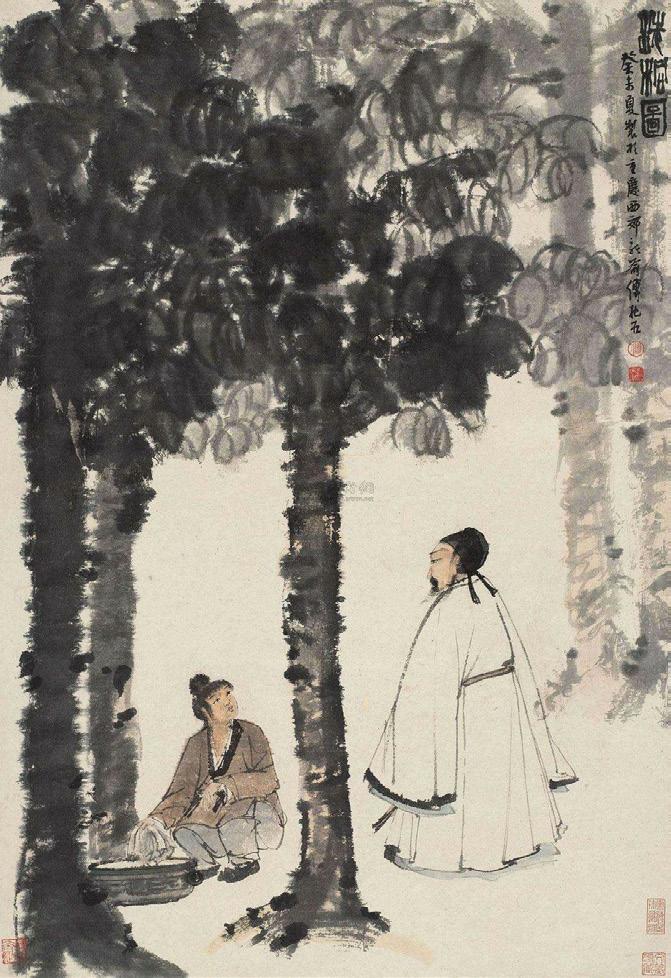

傅抱石曾坚决反对当时流行的“现代人物加唐宋山水”的拼凑模式,注重生活的感受和对自然景物内在精神的把握。写生在傅抱石看来,只是帮助记住山石结构、轮廓特征、色彩搭配的符号,并没有拘泥在细小、外在的、表面轮廓色彩的刻画上。概括扼要、简约练达是傅抱石速写的基本风格,写生成为他记录个人感受和构思意境的最有效的手段。同时,写生也作为傅抱石从自然万物中摄取骨象与气韵、创造新皴法、新图式最重要的途径。所以傅抱石的写生强调“悟”、“写”,注重立意在写生中的作用是极有见地的。

傅抱石的“创造性”和“妥协性”

通过梳理傅抱石的“写生”观念,我们可以清晰地看到中国画的写生,不应是简单的引入、接受、注入透视学、色彩学、解剖学等西画写实技巧,不以再现视觉表现的逼真为目的,而重在把握对象的本质生命。宗白华曾言:“写实终只是绘画艺术的出发点,从写实到传达生命及人格之神味,从传神到创造意境,以窥探宇宙人生之秘,是艺术家最后最高的使命。”也就是说,傅抱石的“写生”观念立足于表现对象的神韵,并落实于笔墨之上,这也完全符合中国画写实传统的精神。由此牵连到的三方面因素(传统内质、时代场域、写意精神)的交错和互动形成了傅抱石画学思想中充满“权变”意味的发展视野,并充分体现在他的“写生”观念中。

正是因为深谙画史画论,所以傅抱石把道家、魏晋玄学等古典思想中山水观念作为山水画独立审美意识的核心,保证了他的山水画在品位上的纯正和气息上的高古,也保证了他进行中国画创新后依然维系着民族性的基础。同时,随着留日后眼界开阔和时代风气的影响,傅抱石在保留中国画民族性原则基础上唤起中国画“以形写神”的写实传统,创造新的笔墨再现自然对象的生命本质,开时代风气之先。当然,我们也不能忽视傅抱石在技巧层面上大胆吸收了包括日本画、英国水彩画等西方绘画语言,使之洋为中用而不落拼凑痕迹,而这些恰逢其时地弥补了中国画长久以来对客观描绘表现力匮乏的不足。至少在傅抱石所处的那个时代,借西画的涌入来纠偏中国画概念化、程式化倾向是大势所趋,傅抱石承应时代潮流也无可厚非。

傅抱石的成功在于创造性的汲取写实因素的同时依然坚守住写意传统的价值体系,或者可以说是对写实、写意进行双面的“妥协”才保证了傅抱石画学思想的独特性。从近代中国画的走向来看,中国画种姓存留、发展、流变不单纯是对旧有形式的肯定或否定,也不是把创造新图式作为惟一衡量新国画的价值标准,而是要符合、适应时代的需要,或者说整体社会的文化氛围和审美趋向对中国画“新”价值体系的构建起到至关重要的作用。因此,傅抱石的“创造性”和“妥协性”都是时代风向的权宜,而他面对自然客观的取舍必然不会依赖古人的画谱,也不会照抄客观现实。他眼中的自然提供的只是其感悟生活的契机,激发其创造的元素,古人山水画的体“道”过程在傅抱石画学思想中逐步从自然法则转化为对社会秩序、人类规范和民族情感的诠释。

所以从傅抱石山水画创作逐步成熟的四川时期伊始,他在作品中包含的爱国情绪,以艺术鼓舞抗战斗志,直至新中国成立后饱含对新社会的激情与热爱描绘祖国山河,把艺术创作与政治宣教紧密结合等等无一例外都有时势推动的作用。在傅抱石画学思想的“写生”观念中,除了艺术本体创新的需要外,其个人的艺术取向已然被浓厚的政治、社会需要所包裹,因而傅抱石通过“写生”方式及其个性化的理解而使传统的山水画意趣在新的社会环境下完成被承认的价值转向,这使他笔下的山水画既满足社会宣教的功用又亲近于对中国画抱有最深切眷恋的欣赏者。(来源:美术报 作者:黄戈)