浅论外交演讲语篇中立场选择的话语策略

2019-09-10周学恒孟梦

周学恒 孟梦

摘要:演讲作为一种特殊的对话形式,是在特定语境下演讲者与听众互相沟通、共构意义的过程。“立场三角”理论从社会学视角关注话语双方交际中话语语境和社会语境因素,通过对行为主体间的互动考察分析了习主席厦门金砖会议讲话中的立场选择和金砖国家形象自塑话语策略。

关键词:立场;立场三角;话语策略;形象自塑

1.引言

演讲不是演讲者的独白,而是在特定语境下其与听众沟通共构意义的过程,演讲的人际对话特征对演讲者交际意图的实现具有重要作用。外交演讲通常被视为表达政治意愿、传递政治信号的一种形式,与他国互动的外交演讲则更有传递国家意志和自塑国家形象的政治意义。本文以习主席厦门金砖峰会全会上的发言英文稿為语料,以Du Bois (2007)的“立场三角”(The Stance Triangle)为分析框架,通过对人称指示词和评价性词汇的分析来窥探习主席演讲中表达立场和自塑金砖组织形象的话语策略。

2. 立场与“立场三角”理论

“立场”(stance)概念最早由Biber & Finegan(1988:24)提出,指“说话者或作者对信息的态度、感觉、判断或者承诺的显性表达”;后发展包括个人感受、态度、价值判断或评价的表达与命题交流等,其实现方式众多,有多种语法、词汇和副语言手段。早期立场研究关注标记语的语义特征,主要聚焦词汇及短语是如何编码并反映各类立场。Conrad & Biber(2000)基于不同语义功能,将立场标记语分为认知、态度和方式三类。

功能语言学提出应将语境与功能纳入研究范围。Ochs(1996)定义立场为“社会公认的意向”,提出认识立场和情感立场两分法;Berman et a1(2002)的“话语立场”框架指出文本立场建构涉及取向、态度和概括性三维度。Hyland(2005)将立场视作一种态度的、作者导向的功能,是作者语篇“声音”或社区公认的个性。因而,功能视角下的立场研究跳出了早期基于语义在句子内部考察意义的框架,结合语境下探讨语言形式的话语功能(罗桂花, 2014)。

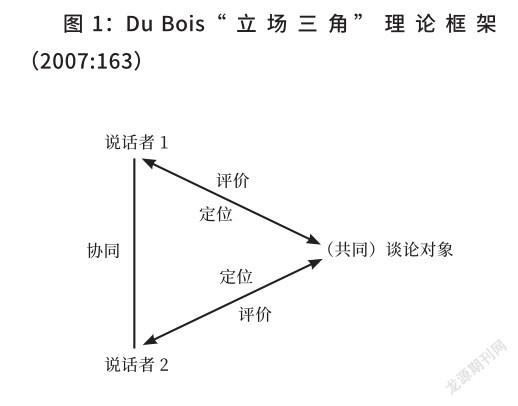

随着语境和功能因素在立场研究中的凸显,立场选择(stance-taking)成为一个重要命题,立场研究从对词语主观意义的分析演进为对主体间互动的关注。为描写对话中的立场选择,Du Bois(2007)从社会学视角提出立场是“由社会行为者以对话方式,通过外在的交际手段发出的公开行为,这种公开行为在社会文化领域中任意显著的维度上,同时对客体进行评价,对主体进行定位,并与其他主体建立联系。”在其分析框架中(图1),Du Bois引入了立场选择的行为主客体(即说话者1、2和谈论对象),并提出完成一次立场选择行为的三项附属行为或结果,即评价(evaluating)、定位(positioning)和协同(aligning)。

在该框架内,立场选择的行为主客体被视为三个节点,由评价、定位、协同三个具体行为构成三边,体现立场选择行为主客体间的关系。其中,评价是指主体对客体价值或特征的描述过程,主要由动词、名词、形容词等词汇手段实现;定位用以确认行为主体身份与形象合适性的策略,主要由人称指示词及“评价”话语加以实现;而协同是一个动态行为过程,由两个行为主体对客体相似或不同的描写与评价来确认主体间相一致或相疏离的身份类别及立场。

3. 研究设计

3.1 研究语料

本研究以习主席厦门金砖会议全会上的发言英文稿为语料,以语篇个案研究方法剖析领导人通过话语表达立场和自塑形象的策略。习主席题为“深化金砖伙伴关系、开辟更加光明未来”的演讲在回顾金砖国家合作、勾画未来发展蓝图的同时,以朴素亲和的话语策略实现了立场表达与形象自塑。

3.2 分析框架

本研究以“立场三角”理论为分析框架。正如Du Bois(2007)所提,立场可视为不同社会行为者以对话方式对同一客体进行评价、对主体进行定位及与其他主体建立离合联系的行为。探索演讲中不同主体对谈论对象的评价与定位,有助于更好理解说话者的立场离合,更好地理解习主席在演讲面向包括金砖国家在内的世界各国表达立场和推介组织的话语策略。

4. 分析与讨论

4.1 语篇中的“立场三角”

演讲不是信息的单向传递,而是一种特殊形式的对话。本研究中习主席作为演讲者是“立场选择”的行为主体,是“立场三角”框架中的“说话者1”;语篇内所谈及的诸如经济务实合作、战略对接、全球治理和人文交流等话题是框架中的“(共同的)谈论对象”;而听众(无论其是否在场)作为框架中的“说话者2”而存在。然而,由于听众没有直接参与或者影响对话建构,可被认为“隐性的说话者2”。鉴于演讲中“立场选择”行为第二主体的隐性身份,他们并未直接参与共同目标的描述或评价,本研究主要关注说话者1与谈论对象的关系及说话者1和隐性说话者2之间的互动。

4.2 语篇中行为主客体间的互动

演讲中习主席作为“说话者1”通过人称指示词协同“隐性说话者2”一起话语共构了“国家发展的合作者”、“世界和平与稳定的维护者”和“致力于人民福祉的行动者”等诸多形象,表达了对“共同谈论对象”的立场。

行为主体间的这类协同主要通过第一人称代词和物主代词加以实现,如例1:

例1:With a focus on structural reform and sustainable development, we need to expand our converging interests and share experience on innovation,entrepreneurship, industrial development and production capacity to boost our respective economic development.

在该例中行为主体1是习主席,代表着中国政府,其余金砖四国作为隐含主体2,谈论的共同客体是“development”。尽管评价词“respective”暗含了五国间的国情差异,人称指示词“we”和“our”将五国团结起来,协同共构了“国家发展的合作者”形象。同时,当习主席承诺中国政府将采取行动促进务实合作时,他直接使用了专有名词“China”和人称指示词“I”,突出了行为主体1的独立和责任,见例2:

例2:I wish to announce here that China will launch the Economic and Technical Cooperation Plan...

在此例中行为主体1表达了自身立场,以供主体2评价与定位。此时,“I”为立场选择行为的主体人1,是一个愿与发展中国家合作的演讲者,“China”作为主体1的同位,是延伸的客观主体1,这就使所述命题具有了国家意愿和官方立場。

此外,大量评价词汇具有两个特征:一是以动词和形容词形式为主(如动词need、formulate、make good use of,形容词sustainable、extensive、practical等);二是动词时态以现在时态为主。动词与形容词形式的评价性词汇表明了行为主体1对过去和未来明确的自我意识;而英语现在完成时态指过去行为对现在所产生的影响或结果,一般现在时则指目前或习惯上存在的行为,演讲中这两类现在时态的使用强调了各国间合作的实际进展,提示了进一步合作的必要性。

在论及“全球治理”这一共同谈论对象时,习主席仍然适用第一人称指示词 “we”来协同共构“世界和平与稳定的维护者”这一形象。在例3中“we”的使用使得话语具有了情感意义,正如习主席所言,金砖国家有责任共同面对全球问题,情感的转变强调了个人归属的意义。

例3:We should speak with one voice and jointly present our solutions to issues concerning international peace and development.

此例中的“we”不仅包括了立场选择行为的主体1----习主席(中国),还包括隐含的主体2 ----所有参与者(其他四国及所有听众(无论其是否在场))。此时,两大主体协同共构了一致立场,建立起了“联合立场主体”(孟炳君,2017:3),实现了彼此间的亲密关系和情感融合,也强调了该“联合立场主体”的整体性和平等性。论及共同“客体”----国际秩序时,习主席以“help”、“foster”、“oppose”等动词作为评价性资源,表明其维护国际秩序和平稳定的决心,“oppose”一词是对贸易保护主义行为的坚决否定。从该例看,“we”形成了一个命运共同体,这意味着各国不分种族、肤色和地域,都享有平等地位,部分情感词汇的使用表明其团结各国、致力改善边缘化和发展中国家地位、注入新动力解决南北差距问题的决心。

例4则以“we”清晰表明了立场选择主体间的观点协同共构----金砖国家是致力于人民福祉的行动者。

例4:We are pleased to note that the important consensus reached at the leadership level on closer people-to-people exchanges is being translated into reality.

论及共同客体----人文交流时,习主席仍然使用“we”的话语形式,反复强调两大主体间具有协同关系的“联合立场主体”,使世界人民都处于相同的话语语境中。而“pleased”等词的使用赋予了行为主体支持与认可的情感。人称指示“we”的使用,让行为主体1(演讲者)真诚亲和地走近了隐性的主体2(听众),建构了情感上的亲密和交流的亲近关系,并引导隐性的主体2(听众)协同表达相似的立场。

此外,演讲中“dear colleagues”一词的使用,唤醒了隐性的行为主体2,使他们不再隐身,而与行为主体1(演讲者)一起面向共同谈论对象,共建具有协同关系的“联合立场主体”来评价过去十年的成就、定位当前社会形象和协同期盼未来“黄金十年”的新景象。

5. 结语

本文以习主席厦门金砖国家会议全会讲话英文稿为语料,以“立场三角”理论为基本分析框架,通过分析外交演讲语篇中人称指示词和评价性词汇的使用,探究了立场选择行为的话语策略及形象自塑的话语实现。在演讲语篇中即使演讲者与听众没有直接的言语互动交际,演讲仍是一个信息交互的语篇,演讲者可通过大量使用诸如人称指示词和评价性词汇等手段来定位自己,进而与听众及他人协同共建沟通的桥梁。

基金项目:江苏省教育厅高校哲学社会科学一般项目(2017SJB1547);盐城工学院教改研究重点项目(JYKT2019A037)

作者简介:周学恒(1981- ),男,江苏盐城人,副教授,在读博士生,研究方向:话语分析,翻译教学;孟梦(1998-),女,江苏徐州人,英语专业本科17级在读生。

参考文献:

1.Berman, R., H. Ragnarsd o ttir & S. Stromqvist. Discourse stance: Written and spoken language[J]. Written Language & Literacy, 2002, 5(2):253-287.

2.Biber, D. and E. Finegan. Adverbial stance types in English[J]. Discourse Process. 1988,11(1):1-34.

3.Conrad, S. & D. Biber. Adverbial marking of stance in speech and writing[A]. In S. Hunston & G. Thompson (eds),Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse[C]. Oxford: Oxford University Press, 2000:56-73.

4.Bu Bois, J. W. The stance triangle. In R. Englebretson (Ed:), Stance-taking in discourse: subjectivity, evaluation,interaction. Benjamins: Philadelphia,2007:139-182.

5.Hyland, K. Stance and engagement: a model of interaction in academic discourse. Discourse Studies, 2005(7): 173-192.

6.Ochs, E. Linguistic resources for socializing humanity[A]. In J. J. Gunmperz& C. Levinson (eds), Rethinking Linguistic Relativity[C]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996:407-437.

7.罗桂花. 立场概念及其研究模式的发展[J]. 当代修辞学, 2014(1):41-47.

8.孟炳君.“站位三角”理论视角下埃及国家形象构建的话语策略研究[J]. 外语研究,2017(1): 1-5.

9.习近平. Stronger BRICS Partnership for a Brighter Future. China Daily. 2017年9月8日.