80多年前的电影胶片完整记录钱塘江大桥诞生过程

2019-09-10杨永琪

杨永琪

自19世纪照相技术发明,去特别是上世纪20年代小体积铝合金机身反光照相机问世以后被用于工程摄影,成为形象、生动、直观记录工程外貌及技术环节的主要手段。钱塘江大桥工程,留下了20世纪中国有影响的大工程中数量最多、记录最为全面、手段最为先进的记录影像,但遗憾的是,迄今为止,这一成就和遗产仍鲜为人知。

晚清中国的铁路工程多由外国工程师做技术总负责,几乎没有留下完整的工程文献。1909年夏,詹天佑主持修建京张铁路快要完工之际,约请著名摄影师谭锦堂沿京张全线进行拍摄。可以说,詹天佑策划组织以摄影方式记录京张路工,开启了中国有计划的工程摄影的先河。

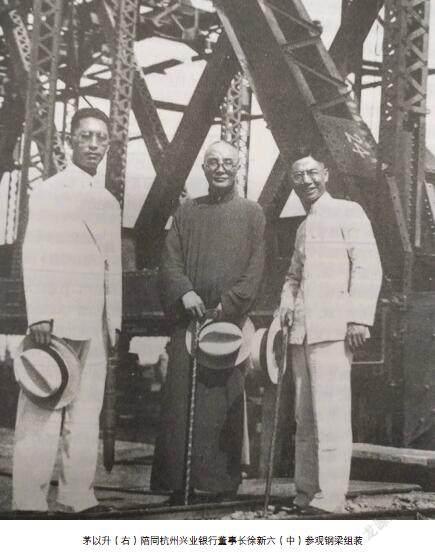

茅以升颇具家学渊源,具有厚的人文素养。在美国留学时,茅以升学会了摄影,还自购相机、冲洗设备制作照片,也买了留声机学习欣赏歌剧。作为著名的桥梁工程学教授,茅以升对建设钱塘江大桥的意义、大桥工程在中国的重要性自有清醒的认识,将大桥工程做一典型进行全面记录以资借鉴和传播教育在筹划设计大桥初期他就已经有所考虑。鉴于工程周期长、工种多样,聘请外部摄影师跟踪拍摄无法满足需要,也不现实,茅以升便安排桥工处内部熟悉摄影的工程师李文骥兼做摄影师,他自己有时也亲自拍摄,据说操作拍摄小型电影摄影机的也是李文骥。

《钱塘江桥工程摄影》三册弥足珍贵

大桥工程采用的是现场实时记录拍摄。从1934年招标开始到1937年大桥建成,跨度三年,全程跟踪记录。

多年以前笔者在西南交通大学图书馆就看到有三册钱塘江桥工程摄影集,均为茅以升赠送母校。虽说已历时80多年,也仅仅是存放在普通的书库,大约由于所用进口铜版纸质量相当好,图像依然清晰。《钱塘江桥工程摄影》是桥工处为满足社会特定需要而专门印刷,1936年5月出版第一辑,1937年5月出版第二辑和英文版。本来计划待工程结束尚有第三辑,因抗战爆发桥梁主动炸毁、桥工处撤离内地而作罢。

第一辑收录的是大桥工程18个月工期中的影像,约占全桥工程量的十分之三四,共有52幅;第二辑收录的是第一辑后12个月的影像,共有62幅,藉此先后衔接,此时桥梁工程已达十之八九。英文版是合一、二辑的精选图集,共有105幅。

这三册摄影是当时同步印制的主要工程影像。除此之外,在开工纪念刊、相关报道或科学文章中也配合有若干摄影图像。这些已面世的影像无疑可算作钱塘江大桥工程影像的精华,然而长期以来外界无从知悉大桥工程摄影的林林总总,照片数量是仅限于这百余幅,还是有更多?

2014年笔者从北京茅以升科技教育基金会获悉,上海铁路局确实保存有茅以升移交的大桥工程底片4000余张,正由一位退休馆员进行扫描保存。2017年,笔者在上海铁路局铁路博物馆终于见到了这批底片,多是120相机胶片,还有部分抗战前在杭州冲洗出来的照片,不过规格尺寸都比较小,所记录的内容、场景相当丰富全面。仅就某一项工程而言,有如此数量的记录影像,就笔者所知恐怕是最多的,这对于研究民国工程历史,特别是以影像史学研究工程历史与人文无疑是相当有利的。重要的是,需要对这4000张影像进行考证,还原其历史现场,这一工作当然十分具有挑战性。

钱塘江大桥工程纪录片存世石破天惊

如果说钱塘江大桥工程照片以数量巨大已然占据了某一高度的话,茅以升以极大的勇气和前瞻的眼光,毅然采用膠片电影手段记录工程,则更加具有开创意义,真可谓石破天惊。但几十年来,钱塘江大桥工程电影长期“隐于山林”,不光一般公众,就连专业研究学者乃至电影史专家,也都鲜有耳闻。这些堪称文物级的电影胶片又是一番怎样的命运?

茅以升1981年在《中国科技史料》第一期公开发表回忆录《征程六十年》,在忆及“钱塘江桥”时专门提到这批工程电影:

“为了记录下这些成功的经验,在工程进行时,做了两件事:一是分段写绘出各种工程的进行情况,一是将各种工程,按实际经过,摄入电影。……关于钱塘江桥电影,拍摄时,那不仅是一部纪录片,也是一部科技教育片。拍摄时,由工程师编辑并做导演,所有在场技术人员及工人都要按照工程师指挥,进行工作,因而拍摄的镜头,有连贯性,使观众能了解所拍工程的来龙去脉,对于桥工教育,有重要意义。电影片包括各种工程,无重大遗漏。”

2015年,笔者从茅以升先生的小女儿、茅以升基金会秘书长茅玉麟那里获得了两部跟钱塘江大桥工程有关的数字视频,由此开始了三年来寻访查证工程电影原始胶片的探索之旅。

《开幕礼》是记录1934年11月11日钱塘江大桥举行开工典礼的短片,大约4分多钟。难得的是,茅玉麟手里有一盒35毫米电影原装片,铁盒上用毛笔书写“钱塘江桥开幕典礼子片”几个字样。据茅玉麟介绍,此片是她从铁道科学研究院拿到的,但铁科院已经找不到大桥其他更多的记录胶片了。

54分钟的《钱塘江桥工程》署名由上海铁路局科技委、铁道部科技情报研究所联合出品,85岁高龄的茅以升亲自审定,当年桥工处仍健在的工程师王同熙作技术顾问,剪辑葛顺根,录音袁东洲,完成时间是1981年。从画面上看,几乎都是当年拍摄的珍贵镜头。这一工程电影的完成,总算了却了茅以升40多年来的夙愿。当然,由于种种原因,作为科教片和中国桥梁工程史的重要资料,这部电影从未在影院大银幕上公映过,也颇为遗憾。

80多年前的“老电影”究竟拍摄了多少胶片

早在大桥修建期间,茅以升就曾打算制作一部工程科学电影,用作为大学工程教学之参考。《交大唐院周刊》1935年1月就曾报道,校已订购该工程电影一部。同样由于抗战爆发,制作电影变得遥遥无期。所幸所有素材胶片与大桥工程档案资料一道安全转移湘黔川,最后落归上海铁路局。

当时究竟拍摄了多少胶片?使用的是什么机器?影片有没有做过放映?这些都没有现成答案,只能从相关历史史料中寻找一点线索。从那个年代电影摄影机的使用情况分析,推测应当是手持式16毫米电影摄影机;在桥工处一份费用明细“筹办费”的备考说明中惊奇地发现,电影照相机等购置费为4000元;茅以升在《钱塘江建桥回忆》一文“开桥炸桥”一节中提及这套电影片“长约2500公尺”,约合8200英尺,这只是笼统的说法。所幸最后在杭州工务段保存的1948年2月大桥工程总结中,第七章杂录之第四节“工程电影片”的记述中披露了详细数据。

从电影胶片卷数的编号来看,最大者为60,内容为钢梁上公路面木模的铺设,对应的时间约在1937年10月左右。此时大桥已通铁路,公路路面进入最后平整铺设尾声,离11月17日公路道通车为时不远。而编号卷1的内容为桥址全景、开动气锤打桩近景以及第一号桥墩围堰远影。由此可以证明,该部电影的全程记录拍摄几乎完成。

这60卷按时间顺序依次摄入的场景内容,被分类剪接成轴,计分为12类:(1)基础木桩工程;(2)混凝土工程;(3)浮运沉箱工程;(4)钢板桩围堰工程;(5)气压沉奠工程;(6)钢梁安装工程;(7)特别事项;(8)护墩工程;(9)南岸引桥;(10)全桥概观北岸引桥及公路桥面;(11)开口沉箱;(12)混凝土桩。此外,尚有开工典礼片1卷,开工及竣工1卷,道门朗公司制造钢梁1卷。可以说每一卷即为一个专题,划分科学有序,作为工程教育电影,无疑可称“杰作”,民国时期没有任何一项工程有如此详尽、专业的影像记录。据国立唐山工学院院刊《唐院》记载,1947年10月7日,茅以升回到阔别多年的母校,向师生发表演讲,并携带一部钱塘江桥工程电影放映,并表示要将影片赠送母校。上海交通大学校史研究室副主任欧七斤博士曾提及,当年曾在上海交大土木系就读的学生也有回忆,说中国桥梁公司上海分公司汪菊潜总工曾到学校演讲并放映过桥工电影。笔者推测,将60卷素材进行专题剪接分轴的工作,极有可能是在桥工处复员上海时委托专业影业公司完成的,时间应在1946年秋至1947年秋。如果这些胶片依然存世,该有多么的珍贵!

作者为西南交通大学图书馆副研究馆员、交通大学校史研究专家;原文刊登于《博览群书》2019年5期,内容有删节,标题系编者所加