皖江经济带湿地遥感现状调查及变化规律研究

2019-09-10杨娟黄燕陈有明

杨娟 黄燕 陈有明

摘要: 利用MSS、ETM+、CBERS-2、BJ-2、02C和TH1多时相卫星遥感数据,分别提取1975年、2000年、2007年和2016年皖江经济带湿地现状及变化的遥感信息,研究皖江经济带湿地遥感现状及变化规律。结果表明:皖江经济带湿地类型主要为河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地和人工湿地,市县级地域湿地分布不均、类型不全;1975—2016年,人工湿地面积增加,增长率为55.32%;沼泽湿地面积减少,减少率为69.97%;湖泊湿地和河流湿地面积较稳定,增长率分别为1.80%和2.06%。湿地变化分两个阶段:第一阶段(1975—2007年),湿地面积总体增加,河流湿地、湖泊湿地和沼泽湿地面积减少,人工湿地面积增加;第二阶段(2007—2016年),湿地面积总体增加,但河流湿地和湖泊湿地面积增加,沼泽湿地面积继续减少,人工湿地面积继续增加,湿地面积增减受人类活动影响较大。

关键词: 皖江经济带;湿地现状;湿地变化规律;遥感地质调查

中图分类号:S127 文献标识码:A 文章编号:2096-1871(2019)04-273-07

湿地具有为人类提供食物、原材料和水资源的潜力,在防洪抗旱、水土保持、生物多样性保护及旅游休闲等方面具有重要作用,给人类带来巨大的经济、生态和社会效益[1]。目前,我国提出了按“统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生,实施定向调控、注重标本兼治,推动经济优化升级,部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带”的要求,拉开了部署和建设长江经济带的序幕。皖江经济带是长江经济带的重要组成部分,研究其湿地分布现状及其动态变化规律,对区域社会经济可持续发展具有重要作用[2]。近些年来,皖江经济带相继开展了不同程度的湿地调查及研究工作。一些学者[3-5]探讨了安庆沿江湿地景观动态变化、影响因素及其服务功能,认为1988—2006年,安慶沿江湿地面积减少主要受人类活动、国家政策法规及环保意识的影响;陈凤先等[6]对长江中下游湿地保护现状及变化趋势进行分析,发现2000—2010年,长江中下游自然湿地面积逐渐减少;汪芳琳等[7]分析了安徽省湿地现状及存在的问题,提出了相应的保护对策与建议。目前,皖江经济带湿地研究主要集中在某个市县或某个湿地类型,对皖江经济带完整范围内较多湿地类型的研究较少。

遥感技术具有光谱多、重访周期短、空间分辨率高等优势,为湿地调查、监测提供了大量精确数据源。GIS技术强大的空间信息分析功能可满足湿地资源动态监测与分析的需要,二者结合可及时、准确地掌握湿地资源现状和变化情况[8]。本文将遥感技术和GIS技术相结合,应用多时相、多源卫星遥感数据调查皖江经济带湿地现状,研究湿地类型、面积的时空变化规律,为皖江经济带湿地合理开发、利用和保护提供参考。

1 研究区概况

皖江经济带位于长江中下游,安徽省中东部地区,地理坐标为115°45′~119°39′ E, 29°47′~33°32′ N,包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、滁州、宣城及六安市金安区和舒城县,共59个县(市、区),面积为7.60万km2。

构造运动及内外动力地质作用塑造了研究区形态多样的平原、丘陵及山地地貌,总体分为江淮波状平原、皖西中低山、沿江丘陵平原和皖南中低山4大地貌单元(图1)。截至2016年底,皖江经济带常住人口约2 972.2万人,生产总值达16 353.95亿元[9]。

2 研究方法

2.1 遥感数据源

用于湿地遥感现状调查与变化规律研究的数据源主要为美国陆地卫星、中巴资源卫星和高分辨率卫星数据,分别获取1975年(MSS数据为主)、2000年(TM/ETM+数据为主)、2007年(CBERS数据为主)和2016年(高分卫星数据BJ-2、02C、TH1)4个时段的卫星数据。

2.2 湿地遥感分类

根据中国地质调查局《全国自然资源遥感综合调查与信息系统建设技术要求》[11],参照《湿地公约》[12]和《全国湿地资源调查与监测技术规程》[13],结合湿地遥感影像特征,将研究区湿地划分为4类及8亚类(表1)。

2.3 解译方法

以人机交互式解译为主,自动提取为辅[14],针对不同地貌单元建立湿地遥感解译标志,以选取的多期遥感影像为底图,参考土地利用信息,结合地形图、植被图、水文地质图以及相关资料,在地理信息系统环境中进行湿地解译,通过野外调查验证,形成湿地现状遥感解译数据。

3 研究结果

3.1 湿地现状

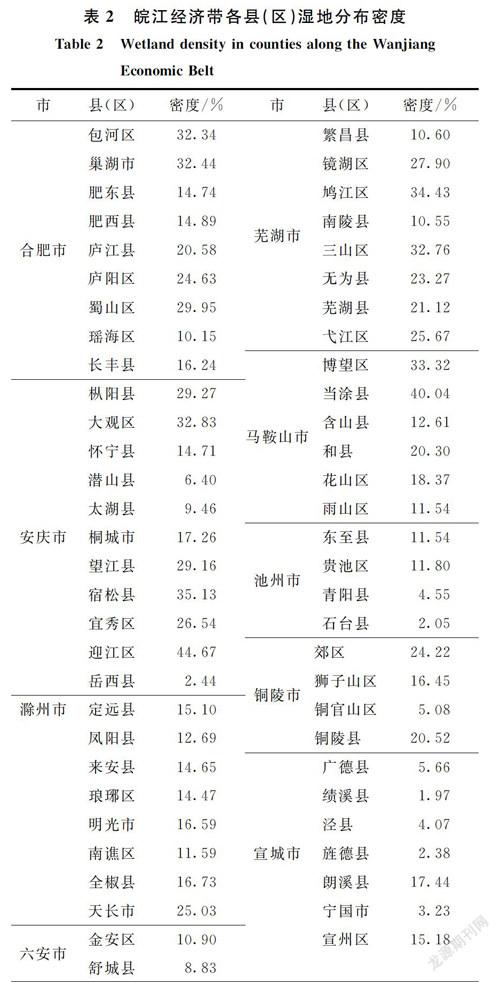

皖江经济带现有湿地总面积为11 860.90 km2,其中河流湿地面积为2 779.41 km2,湖泊湿地面积为3 095.09 km2,沼泽湿地面积为9.00 km2,人工湿地面积为5 977.40 km2(图2),分别占湿地总面积的23.43%、26.09%、0.08%、50.40%。以县级行政区划单位统计,湿地面积最大的是宿松县,湿地面积为835.33 km2,密度为35.13%;湿地面积最小的是铜陵市铜官山区,湿地面积为1.57 km2,密度为5.08%。研究区湿地分布平均密度为15.61%,安庆市迎江区湿地分布密度最大,密度为44.67%,面积为91.57 km2;绩溪县湿地分布密度最小,密度为1.97%,面积为21.78 km2(表2)。

区内河流湿地、湖泊湿地及沼泽湿地主要分布在沿江流域,长江主干河道及沿线的湖泊湿地面积占比较大;人工湿地中水库大部分位于皖西大别山地及江淮丘陵、波状平原区,坑塘、沟渠等人工湿地基本分布于平原岗地农业发达、人口密集的地区。

综上分析,皖江经济带湿地现状主要有以下特征:(1)类型齐全,河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地和人工湿地均有发育;(2)空间分布广,湿地不仅密集分布于长江流域平原区,在皖西大别山地及皖南山地、江淮丘陵岗地均有分布;(3)市、县级地域湿地分布不匀、类型结构不全,很多地域未发育呈一定规模的沼泽湿地,而河流湿地和湖泊湿地具有地域集中分布的特征。

3.2 湿地变化

将湿地遥感解译结果在GIS环境中统一至1∶25万比例尺并进行比较,发现1975—2016年,人工湿地面积明显增加,湖泊湿地、河流湿地面积稍有增加,沼泽湿地面积减少(图3),其变化率分别为55.32%、1.8%、2.06%、69.97%,湿地变化可分为2个阶段。

第一阶段(1975—2007年)。湿地面积总体增加,但河流湿地、湖泊湿地和沼泽湿地面积减少,人工湿地面积增加。

第二阶段(2007—2016年)。湿地面积总体增加,但河流湿地和湖泊湿地稍有增加,沼泽湿地面积继续减少,人工湿地面积继续增加。

3.2.1 湖泊湿地变化

1975—2007年,研究区湖泊湿地面积减少15 km2,主要因湖泊围垦改为淡水养殖。2007—2016年,湖泊湿地面积增加23 km2,主要因退耕还湿政策取得了一定效果。总体看,研究区湖泊湿地面积增加了8 km2,增长率为1.80%。根据《安徽统计年鉴-2001》[15]、《安徽统计年鉴-2008》[16]和《安徽统计年鉴-2017》[9]计算出皖江经济带2000年、2007年和2016年的降水量分别为1 095.79 mm、1 152.36 mm和1 869.18 mm,说明降水量增加,对湖泊湿地面积增加也具有一定影响。

3.2.2 人工湿地变化

1975—2007年,研究区人工湿地面积增加了322 km2;2007—2016年,人工湿地面积增加了47 km2。总体上看,研究区人工湿地面积增加了369 km2,增长率为55.32%。人工湿地面积增加主要因新增水库和坑塘增加,新增水库有大房郢水库和东山水库等(图4)。

3.2.3 河流湿地变化

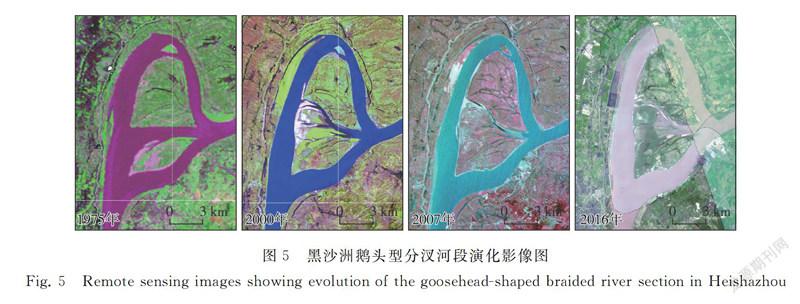

1975—2007年,研究區河流湿地面积减少46 km2;2007—2016年,研究区河流湿地面积增加80 km2。总体看,河流湿地面积增加了34 km2,增长率为2.06%。研究区主要河流有长江、皖河、秋浦河、丰乐河、裕溪河和青山河,河流湿地面积变化主要是河道内洲滩及边滩变化造成的。区内最大的河流为长江,河道内江心洲发育,汊道众多,河道平面变化较小,江心洲面积变化较大。洲滩变化主要表现为边滩发育、江心洲靠岸、江心洲新生与合并、多汊河道向单一河道过渡等。以黑沙洲鹅头型分汊河段为例,说明河道洲滩的变化特征(图5)。

黑沙洲河段位于荻港镇—三山河口,主要变化是黑沙洲头崩退、天然洲左缘淤长,二者冲淤近似同步。受板子矶分流点大幅下延影响,左汊主泓贴岸位置下移至泥汊援洲一带,黑沙洲头崩退,天然洲左缘淤长变缓,中汊进流条件逐年恶化趋于衰亡,逐渐淤塞,至今枯水期两洲基本合并。黑沙洲北侧小沙洲不断下移,存在与黑沙洲合并的趋势。黑沙洲左汊左岸有边滩淤积,天然洲淤长与黑沙洲左汊弯道顶冲点下移,黑沙洲左汊不断淤窄。2001年调查发现,黑沙洲左汊已淤积严重,无法行船,正在向快速淤死方向发展,右汊至今没有沙洲出露,右汊将继续发展[17]。1975—2016年,黑沙洲洲头冲退约2.63 km,天然洲左缘中上段淤长约3.21 km,冲退与淤长速度逐渐减慢。

3.2.4 沼泽湿地变化

1975—2007年,研究区沼泽湿地面积减少16 km2;2007—2016年,研究区沼泽湿地面积减少4 km2。总体看,沼泽湿地面积减少了20 km2,减少率为69.97%。沼泽湿地占湿地总面积的0.08%,多数地区没有呈一定规模的沼泽湿地。

4 讨 论

根据研究区湿地遥感调查成果,皖江经济带湿地面积总体增加,湿地生态环境整体趋好,其中河流湿地、湖泊湿地和人工湿地面积均不同程度增加,但沼泽湿地面积持续减少,且在研究区湿地总面积的占比也较小。

研究区湿地面积增加,与近年来湿地生态保护及湿地生态恢复政策法规的有效实施密切相关,如退耕还湖、改善水产养殖、加强水污染控制等。根据2016年安徽省水资源公报[18],研究区农业用水与工业用水占比最大,其次是居民生活用水(图6)。

研究区2000年、2007年和2016年的生产总值分别为1 503.55亿元、4 804.52亿元和16 353.95亿元,其中工业增加值分别为507.38亿元、3 259.71亿元和9 724.93亿元[9,15-16],经济发展较快,水资源消耗与污染也较严重,局部地区湿地生态环境污染严重。研究区最大的湖泊巢湖,污染较严重,特别是夏日蓝藻爆发,严重影响周边居民生活。巢湖水质受氮、磷营养盐与耗氧有机物的污染,全湖综合水质劣于地面V类水标准(Ⅴ类水主要适用于农业用水区及一般景观要求水域),总氮、总磷超标,全湖呈富营养化状态,其中合肥市饮用水源所在地塘西水域尤为严重[19]。2017年4月,巢湖再度爆发蓝藻,塘西水域是蓝藻爆发影响最严重的区域之一。水质富营养化,导致湖内藻类大量滋生,而藻类生长速度快,生命周期短。大量藻类死亡后腐烂发臭,漂浮于湖面,遮挡阳光,使水中藻类光合作用减弱,水中含氧量下降,造成大量鱼虾死亡,给周围居民生产及生活造成严重影响。巢湖水封闭性大,湖水更新循环慢,大量营养性污染物滞留湖内,生态环境失调,加速了其富营养化进程。许多水库因疏于管理,监管不力,污染严重,造成饮用水源地破坏。与水库相连的河流河床升高,形成大面积河流滩涂,河流滩涂面积远超过河流集水面积,生产和生活垃圾随处可见,河流水质变差(图7)。

湿地面积变化受自然和人为因素共同影响。有效实施退耕还湖、改善水产养殖、加强水污染控制等湿地生态保护及生态恢复政策法规,使湿地面积及数量整体增加。经济发展较快,湿地污染治理滞后,使湿地面积及质量整体下降。在发展经济的同时,应加大科研投入,建立湿地动态监测信息系统,进一步开展湿地生态功能恢复及保护工作。

5 结 论

(1)皖江经济带湿地面积较大,但市县级地域湿地分布不均,湿地类型不全,多数地域没有呈一定规模的沼泽湿地,河流湿地和湖泊湿地呈地域集中分布。

(2)1975—2007年,皖江经济带湿地面积总体增加,河流湿地、湖泊湿地和沼泽湿地面积减少,人工湿地面积增加; 2007—2016年,皖江经济带湿地面积总体增加,但河流湿地和湖泊湿地面积增加,沼泽湿地面积继续减少,人工湿地面积继续增加。

参考文献

[1]庄大昌,董明辉.洞庭湖湿地资源退化对区域经济可持续发展的影响[J].湖南文理学院学报(社会科学版),2004,29(1):1-4.

[2]吕宪国.湿地科学研究进展及研究方向[J]. 中国科学院院刊,2002,17(3):170-172.

[3]余瑞林,周葆华,刘承良.安庆沿江湿地景观格局变化及其驱动力[J].长江流域资源与环境,2009,18(6):522-527.

[4]徐先海.安庆沿江湿地退化及人为影响研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2015,31(11):201-202.

[5]周葆化,操璟璟,朱超平,等.安庆沿江湖泊湿地生态系统服务功能价值评估[J].地理研究,2011,30(12):2296-2304.

[6]陈凤先,王占朝,任景明,等.长江中下游湿地保护现状及变化趋势分析[J].环境影响评价,2016,38(5):43-46.

[7]汪芳琳,王新云,王风芹,等.安徽省湿地现状、问题及其保护对策研究[J].安庆师范大学学报(自然科学版),2017,23(3):80-86.

[8]于蔚.基于RS与GIS技术的湿地动态监测体系研究[J].现代化农业, 2016(9):61-62.

[9]安徽省统计局.安徽统计年鉴-2017 [M].北京:中国统计出版社,2017.

[10]陈有明,杨娟,黄燕,等.鄂豫皖区自然资源更新调查项目[R].合肥:安徽省地质调查院,2017:174-177.

[11]全国自然资源遥感综合调查与信息系统建设技术要求[EB].北京:中国国土资源航空物探遥感中心,2016.

[12]湿地中国.湿地公约[EB].(1982-12-03)[2018-07-20].http://www.shidi.org/lib/lore/Convention-ramsar-details.html.

[13]黄桂林,袁军,严承高,等.全国湿地资源调查与监测技术规程[EB].林业部调查规划设计院,1997.

[14]孙梦迪.基于面向对象分类的杜尔伯特湿地变化研究[D].北京:中国地质大学(北京),2017.

[15]安徽省统计局.安徽统计年鉴—2001 [M].北京:中国统计出版社,2001.

[16]安徽省统计局.安徽统计年鉴—2008 [M].北京:中国统计出版社,2008.

[17]杨则东,赵华荣,褚进海,等.安徽省国土资源遥感综合调查与成果整理及数据集成[R].合肥:安徽省地质调查院,2003:197-199.

[18]祝丽萍,吴春艳,张延,等.2016年安徽省水资源公报[EB].[2018-07-30]. http://www.ahsl.gov.cn/content/detail/5b4492 ̄c ̄d ̄f ̄d ̄6 ̄f ̄3 ̄6 ̄0 ̄8 ̄2 ̄8 ̄0 ̄0 ̄0 ̄0 ̄0 ̄0.html.

[19]冬艳.巢湖水污染状况及原因调查报告[EB/OL]. (2017-04-07)[2018-11-23]. http://www.cnrencai.com/diaochabaogao/23824.html.

Current status and change regularity of wetlands in the Wanjiang Economic Belt based on remote sensing study

YANG Juan, HUANG Yan, CHEN You-ming

(Geological Survey Institution of Anhui Province, Hefei 230001,China)

Abstract:Based on multi-temporal satellite remote sensing data such as MSS, ETM, CHERS-2, BJ-2, 02C and TH1, this paper extracted remote sensing information (1975, 2000, 2007 and 2016) of wetlands in the Wanjiang Economic Belt to understand the current status and change regularity of wetlands in this area. The results show that the wetland types of the Wanjiang Economic Belt are mainly river wetland, lake wetland, swamp wetland and artificial wetland, and their distribution and varieties vary unevenly in county-level areas. From 1975 to 2016, the artificial wetlands increased at a rate of 55.32%, whereas the swamp wetlands decreased with a reduction rate of 69.97%. The lake wetlands and river wetlands have relatively stable areas, with grwoth rates of 1.80% and 2.06% respectively. The wetland change can be divided into two stages. The first stage from 1975 to 2007 witnessed an increase of the total wetland area but a decease of river wetland, lake wetland and swamp wetland. The second stage from 2007 to 2016 experenced an incease of the total wetland area, especially river wetland and lake wetland, but a decrease of swamp wetlands. The artificial wetland area continues to increase, and therefore, increasing of wetland area is highly affected by human activities.

Key words:Wanjiang Economic Belt; current status of wetland; change regularity; geological survey of remote sensing

*收稿日期:2018-07-30 修訂日期:2018-12-11 责任编辑:谭桂丽

基金项目:中国地质调查局“鄂豫皖区自然资源更新调查(编号:DD2016007735)”项目资助。

第一作者简介:杨娟,1985年生,女,工程师,主要从事遥感地质调查及研究工作。