儿童插画、绘本的美学观

2019-09-10林文宝

林文宝

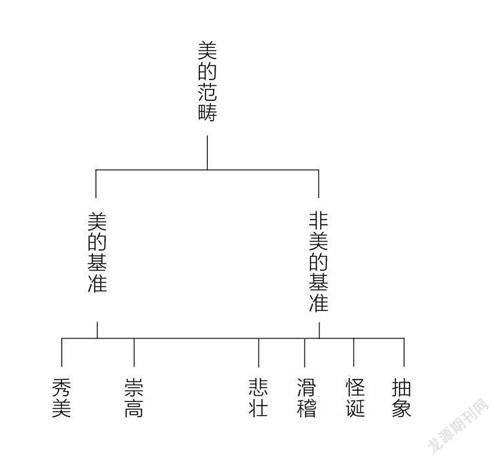

一、美的范畴

在生活中,到处都存在着美。

当我们欣赏一株色彩鲜丽的玫瑰花,或者观赏繁星点点的浩大夜空时,所带给我们美的感受是属于不同的美的类型。

如果走进艺术品的世界,情形就更加复杂了。不同的艺术品会产生不同的美感,艺术之美,也有不纯净的、缺乏积极的快感种类,在快感中混杂哀怜恐惧、或滑稽突梯、或荒诞怪异、或暖昧朦胧的成份。

因此,美实际上具有不同形态、样相与性质,这种不同的形态、样相与性质,在美学上称之为美的范畴。

关于美的范畴的研究虽然是相当近代之事,不过有关美的形态或艺术的类型的专题研究则由来已久。最早,有系统地确立悲剧之性质,并划分悲剧与喜剧之区别者为亚里士多德的《诗学》。直到1790年,康德《判断力批判》出版,是美学史上一个重要里程碑。康德将美学的类型或范畴的问题,提升到哲学的层面。而后,将美的范畴作为思维或存在的基本形式,而从事哲学的探讨,逐渐普遍。尤其在德国,由于观点不同以及方法运用上的差异,美的范畴的划分,众说纷纭,莫衷一是。(详见姚一苇《美的范畴论》,第1—11页)另则,姚一苇更将美的范畴划分如下:

姚一苇把美分为美的基准和非美的基准。

所谓美的基准( aesthetic criterion).乃一般人一见之下即能产生直接的、纯净的快感者。此种快感为立即的,不需经过思索,故人人均可获得;同时它是纯净的,不合快感以外的成分,即不含严肃、痛苦、荒谬、丑等不属于快感之情绪者,相当于上述狭义的美的范畴。所谓非美的范畴( non-aestheticcriterion),具有一般人所谓的美以外的意义。它所带给人的不是纯净的快感,在快感中包含了非快感之情绪;同时它不是立即可以把握的,需要通过人之思考与理解,许多人可能因为它的复杂与艰涩望而却步,故非人人可以接受,约略相当于“美之卓越”……(详见《美的范畴论》,第6-7页)

姚氏认为在“美的基准”的范畴内,由量的变化而形成两种不同性质的美:一为小的美;一为大的美。/J的美为秀美,大的美为崇高之美。

而非美的基准,则是质的变化,其间由“悲壮”到“滑稽”、由“怪诞”到“抽象”形成两组对照的四种范畴。前者表现出自身之人格价值;后者则是具有人的精神层面的意义。

二、滑稽的意义

姚氏美的范畴论,具有普世价值的意义,但就儿童而言,似乎是以“滑稽”为先,于是有对滑稽美多加了解的必要。

早在司马迁《史记.滑稽列传》中“滑稽”这个名词就已经出现。但《史记》旨在教育感化作用,与泛指因为语言、行动作用或喜剧性表现型态的滑稽有所不同。至刘勰《文心雕龙谐隐》则说: “谐之言皆也,辞浅会俗,皆悦笑也。”

《辞海》解释“滑稽”一词为:

1.滑,谓乱也,稽,同也,言辩捷之人,言非若是,说是若非,能乱同异,楚辞云:“突梯滑稽,如脂如韦”是也。见史记滑稽传索隐。按史记樗里子传索隐,滑音骨。

2.滑稽,俳谐也,滑读音如字,稽音计,言谐语滑利,其智计疾出也。见史记滑稽传索隐引姚察说。

3.流酒器也。汉书陈遵传: “鸱夷滑稽,腹如大壶,”沈钦韩汉书疏证引催浩汉记音义曰:“滑稽,酒器也,转注吐酒,终日不已。”王先谦曰:“滑稽,盖若今俗所云酒过龙。”按史记滑稽传索隐亦引崔浩说,读为骨稽,言出口成章,词不穷竭,若滑稽之吐酒也。(见台湾中华书局最新增订本1979年12日,第2763页)

由此可见,“滑稽”一词有说话流利、善辩、出口成章与悦笑等意思,而汤哲声说得更清楚,他在《中国现代滑稽文学史略》解释:

滑稽的本意是一种盛酒器。 “滑”者,泉水涌动的样子;“稽”者,持续不断的意思,酒从一边流出来,又向另一边转注进去,不断地向外淌。司马迁取其流畅的喻意,将宫廷的俳优列为“滑稽”的人物,意思他们出口成章,机智巧辩,对答如流,如滑稽吐酒不已般流畅,并在《史记》中为他们立了传,这就是我国最早出现的评价滑稽的文章《史记-滑稽列传》。从此, “滑稽”也就作为一种美学范畴存在于中国的文学作品中。

俳优本是跟在帝王后面的供帝王娱乐的角色,他的目的是使帝王笑,所以滑稽是一种笑的艺术。

俳优使帝王笑的基本手段是依靠语言的机智、形体的变化以造成一种非理性化的情态,让别人在情感上得到愉悦,所以说投诸到语言和行动上的非理性化是滑稽艺术的主要手段。

俳优言笑的基本内容取于日常生活,他总是通过某一种司空见惯的事,某一句司空见惯的话,使它们产生新意,所以说滑稽艺术充满着生活情趣和世俗气息。

俳优是笑角,但是优秀的俳优则是极好的谏臣,他们都是用“说笑话”为遮掩隐喻讽谏的,所以说好的滑稽作品有着劝戒性讽刺性和批判性。(第1页)

从此解释更可看出,“滑稽”一词,在古时候所表现的意义与当今的用法显然有些落差。“滑稽”的原始本意,带有讲话流利、有智慧者藉由说话言语,讽谏帝王的意思。但是,现在生活用语的“滑稽”有着好笑、丑角、甚至带着些许的鄙视意味。有点像中国戏剧上的丑角,或者是欧美的小丑的角色,不管是丑角或者是小丑,都是指他们经常使用滑稽的动作,制造“笑果”,让观众开口大笑。滑稽的动作不外乎是透过夸张、出乎意外、扮丑、模仿等技巧转化而成。造成滑稽概念的落差,其实有机可觅,或许可以从欧美的滑稽概念寻得一些蛛丝马迹。

举凡姚一苇、李泽厚等美学专家和大部分的翻译作品,均把comic和滑稽画上等号,但也有例外,例如朱光潜翻译的黑格尔《美学》是把德文lronie(也就是英文的lrony)一詞译成“滑稽”。(详见朱梦实译黑格尔著的《美学》,第91页第54个批注),这是罕见的译法,通常lrony都译为“讽刺”,跟滑稽有一段差距。既然绝大部分的中文翻译都把comic翻译成“滑稽”,那英文的comic与中文的“滑稽”必有一定的相似度。关于欧美comic,在汤哲声的《中国现代滑稽文学史略》中有段粗略的简介:

欧美的滑稽起源是和喜剧的产生分不开的,喜剧产生于希腊农民祭奠酒神的仪式。“喜剧”一词在希腊词中的本义是“狂欢之歌”,是指希腊人在葡萄收获季节谢神时表演的狂歌狂舞。这种狂歌狂舞是以滑稽的扮相者做出“化装的游玩”为主要内容的。滑稽是为了“游玩”得更快乐更有趣味性。中国的滑稽来自俳优们对帝王的讽谏,滑稽的目的是为了“讽谏”更具有可接受性。(第217页)

由此得知,中文原本的滑稽概念与欧美的comic,无论在词意上,还是历史背景上,均相当不同。汤哲声也把这个差距点了出来,认为欧美的comic是为了游玩、有趣而服务;而中国的滑稽概念跟俳优相关,有讽谏的意思,这也是最大不同。另外,汤哲声和姚一苇都指出亚里土多德是欧美第一个研究滑稽者,或许可以在亚里士多德对滑稽的解释中,获得更多的讯息。亚里士多德在《诗学》中说道: “滑稽的事物,或包含谬误,或其貌不扬,但不会给人造成痛苦或伤害。现成的例子是喜剧演员的面具,它虽然既丑又怪,却不会让人看了感到痛苦。”(见亚里土多德《诗学》第5章。引自陈中梅译注版本。)从亚里土多德的这段话就可看出,欧美对于滑稽的立论离不开“丑”的概念。或许,扮丑只是俳优为了取悦帝王的形式,但其最终的目的是讽谏;但欧美的滑稽概念,注重的是丑所带来的无限欢乐,这是中国的“滑稽”一词与欧美的“comic”一词有根本上的差异。而滑稽的美学艺术诠释就是在这两种背景下,应运而生。以下是《美学与美育词典》对“滑稽”的释意:

审美范畴之一,喜剧性的主要表现形式。是用蠢笨的、机械的或丑的外观形式表现言行上的机智或敏捷。从类型上分,有否定性滑稽和肯定性滑稽。否定性滑稽是指以美感不协调的形式来表现自身丑的内容实质,因此构成令人发笑的滑稽。肯定性滑稽是指以丑的形式表现着美的内容的实质,以其幽默的方式抨击丑恶事物。它的本质是美、善和机智,是以奇特的、夸张的、甚至荒诞的型态表现出来,因而显得滑稽可笑。车尔尼雪夫斯基指出,当丑自炫为美的时候,就变成为滑稽。否定性滑稽的美学特征是:不合目的不合规律的事物,采取了合目的合规律的外观。肯定性滑稽的美学特征是:合规律合目的的事物,采用不合目的不合规律的外观。

现实中的滑稽对象也反映到艺术中,不仅集中反映在喜剧艺术中,而且也反映在漫画、相声、文学等艺术形式中。(第44页)

此释意已经将滑稽归为一种美学范畴,从“愚笨的”“机械的”“丑的”“机智”“敏捷”等关键词,可以了解此处的“滑稽”,已经融合东方的机智、流利的说话方式和对于西方丑的滑稽概念,作为滑稽的美学范畴。

而姚一苇将滑稽当作一个美学范畴,与《美学与美育词典》的滑稽概念十分雷同,姚一苇在《美的范畴论》第五章《论滑稽》中,阐释“滑稽”: “所谓滑稽( comic),乃指此类艺术品可以使吾人愉悦,使吾人发笑,或者说可以使吾人产生一种滑稽感。”(见第228页)姚一苇以更简洁的方式,说明只要此艺术品让人愉悦,发出笑声就会造成滑稽感的发生。然而,光笑就有微笑、捧腹大笑、讥笑、不好意思的笑、假笑、傻笑、牵强的笑、扑哧的笑、痴痴的笑等等,难道这些均为滑稽的范畴,这或许值得再商榷。但是,从《论滑稽》中,姚一苇对滑稽的范畴进行详细的归类与判断,可知姚氏对于滑稽的界定已经与《美学与美育词典》诠释滑稽的概念相差无几,而其中最为类似的地方,此二种说法均表示:滑稽与丑脱不开关系。

从上述整理看来,现在滑稽的意义已经融合中国的滑稽概念(非理性造成滑稽艺术的主要手段和滑稽所带来的讽谏效果)和欧美因丑生乐的滑稽概念,给予滑稽新的诠释。虽然许多美学家对于滑稽的诠释仍有些微差距,但基本上不会脱离此概念太远。

又姚一葦进而界定滑稽美的范围,认为滑稽的美有下面几点限制:

第一,吾人应知滑稽必引起发笑,但发

笑并非就是滑稽,盖在人世间,笑的种类甚多:

有纯心理的笑,例如搔痒所引起的笑系属于一种纯生理现象,但并非滑稽;这种笑系属于生理学和化学所研究的范围,与吾人无干。

第二,吾人所谓的滑稽系作为艺术上的一种形态及美学上的一种范畴来衡量的。当作为艺术上的一种形态及美学上的一种范畴来衡量时,它不属于美的基准,而系非美的基准,换言之,它含有丑。是故有许多的笑不含丑的成分,即不属非美的基准,亦不在讨论之列。

第三,滑稽虽属于非美的基准,亦即滑稽的笑之中含有丑的成分,但带给吾人的为一种快感,而没有掺杂恐惧、痛苦、悲伤、荒诞的成分。

第四,滑稽之中包含了复杂的文化层面,由朴素的笑到纤巧的笑之间具有不同的文化层次。文化层次低的只能接受朴素的笑,他们的笑是卑俗的、粗野的、带着高度的原始气息;而文化层次高的,他们不愿接受这些,他们宁愿接受细致的、精巧的滑稽,接受一个巧妙的双关语,一些机智与幽默。因此不能列为同一个水平来看待。(第256-257页)

姚一苇透过界定,将滑稽美的范围限制得更为具体,姚氏认为滑稽能引发笑声,但是并非所有的笑声均为滑稽而起;另外也可以清楚看出姚一苇所定义的滑稽是立足于丑的基准下,简言之,也就是滑稽因丑而生。而这种自对比中产生,自笑中消失。滑稽只有产生笑声、快感,不包括任何情感的成分,若是滑稽涉及情感,滑稽感将会骤降。姚一苇也对丑与滑稽做出更详细的探索与界定,认为滑稽为一种艺术形态,是从美学的观点探讨,并非泛论一般笑的性质,并举出滑稽所蕴合的丑有下面五种性质:

第一,滑稽的丑不含不快的性质。

第二,滑稽之丑应不合同情之性质。

第三,滑稽的丑系琐碎的,而非严肃。

第四,滑稽的丑低于吾人的精神价值水平。

第五,滑稽的丑自对比中产生,自笑之中消失。(详见第259-261页)

无论是“不合不快的性质”“同情的性质”“琐碎的”“低于吾人的精神价值水平”“自对比中产生、笑中消失”,其实这些说法是综合亚里士多德(希腊语:AQLoTotεnlg,Aristoteles,前384年一前322年)、车尔尼雪夫斯基(俄文:HHKOJiaH raBpHJIOBHHЧepHmuieBCKHii,英文:Nikolay GavrilovichChernyshevsky,1828年-1889年)、博格森(Henri Bergson,1 859年-1941年)等人的说法,均为表示滑稽的丑必须要是无害的、轻松的,而不能严肃看待。

姚一苇把滑稽归入美学范畴,并清楚地在美学光谱中为它寻到一个位置,让滑稽美学能被看见。滑稽美学是偏属于丑的美学,不是秀美、不是悲壮,也不是崇高。相较而下,是偏属低下粗俗的美学。滑稽美学比起其他美的形态、创造方式,更能引起笑声,那是毋庸置疑的。滑稽所产生的美,是以笑声编织而成的,也就是说,当人体会出滑稽之美时,通常伴随着笑声。另外,滑稽美的无害使人感到没有任何的负担,可以开怀大笑,因为一切仿佛不是如此重要。滑稽美只是要创造出一种笑点,让人开怀大笑,所有的不快情绪都会随着笑声烟消云散。

姚氏自滑稽形式来划分、有滑稽的形象、滑稽的言辞与滑稽的动作(行为)三大类,试列表如下:

姚一苇搜集相当多的中外文献资料,不断为滑稽一词归类、分析,他希望为滑稽美定义出一个范围,他粗略地把滑稽依形式划分,为滑稽的形象、滑稽的言辞与滑稽的动作三类。再把滑稽的言辞分为残漏的、淫亵的、机智的、幽默的、吊诡的及讽刺的六类。在《论滑稽》一章的结语,姚一苇也说明界定滑稽的难处与复杂:

上面我列举了滑稽的诸种不同的形式,虽然说得相当粗略,但是它包含了滑稽艺术的重要形态。在这些形态之中,有无意的滑稽:那些笨拙、粗俗、误会等所产生的滑稽形象、言辞或行为,系属于无意的滑稽;至少自表面来看是如此。也有有意的滑稽:是纯理性的表现,是聪明的卖弄。在言辞的滑稽中最是常见,那些机智、幽默、吊诡、讽刺的言辞,充分表露出说话者的智慧和素养。在如此复杂的形态中,除了它能引起人们发笑这一相同点之外,要想找出一个共通点或通约的理论,皆是多么困难。(第241页)

三、儿童绘本美学

儿童是否有自己的美学观?或许已不用再质疑,然而真正论及儿童美学者,似乎又不多。或称儿童美学有其自足与开放性;或说充满稚气的童真,是儿童文学最显著,也是最首要的美学特征;或称儿童文学的美学特征,主要表现在纯真、稚拙、欢愉、变幻、质朴等方面。以上论说虽能切中儿童性,但有关美学的开展则不足。个人则认为儿童文学的美学,即是以姚一苇的滑稽美学为主。

姚氏美学是以艺术的领域为主,尤其是戏剧。所以才把滑稽的形式分为滑稽的形象、滑稽的言辞与滑稽的动作三大类,与本文要探讨绘本中的滑稽手法不大相同。

一者涉及儿童本身的思维;再者绘本基本上是由图文组成,并有图文之间的关系。诺德曼( Perry Nodelman)在《阅读儿童文学的乐趣,图画书》中说: “一本图画书至少包含三种故事:文学构成的故事、图画暗示的故事,以及两者结合后所产生的故事。第三种图画——也就是文与图一起说的第三种故事——有些趣味是由其他两种故事间的矛盾而产生:这些书是利用形式上重要的双重性来作反讽之用。”(第268页)

因此,姚氏的滑稽形式三大类,实际上不适用儿童与绘本。个人拟从图文与图文共构而呈现的效果,认为儿童绘本的滑稽形式有四:残漏性、禁忌性、直观性与游戏性。至于其呈现手法,无论在图文或图文共构等方面,皆以超现实、漫画式、卡通化(简化、夸张)与童趣等手法为先。

试说明绘本滑稽形式如下:

(一)残陋性

残陋性,是指笨拙、错误、多余、重复、粗俗、缺陷等。残陋会让人感觉比正常人低下,这就会使人发笑。简单来说,残陋就是在形象、行为或动作上有缺失,而本身却不自知,而这些行为可能会产生笨拙感,令人觉得好笑,这里的笨拙与缺漏,其实说穿了就是丑,以丑造成滑稽感。而姚一苇觉得滑稽的丑,有不合不快、不合同情、不是严肃的、是低于常人的精神价值水平和自笑中消失等特点。诚如博格森所言,僵硬会让灵活的心灵活动冻结产生滑稽,而笨拙缺漏就是一种僵硬的行为。僵硬的行为会特别让人印象深刻而产生笑声,就是因为僵硬会产生一种不自然感,在正常的行为中显得格格不入,所以总会引起注意,觉得这个人真是奇怪,接着发出笑声。

黄春明图画书《小驼背》与《短鼻象》皆以残陋的形象,塑造出丑的意象。小驼背跟常人不同,有个突出像龟壳的后背,短鼻象也因为违反大象鼻子长的常理,因而造成滑稽感。

(二)禁忌性

禁忌性,是指大家所讳言的,如脏话、情色、暴力、死亡,在儿童文学作品中,都被当作一种不可以提及的禁忌,如果不小心触碰到禁忌,会引起笑声。虽然儿童文学作品中,因为作品都经过刻意挑选,禁忌的内容很少出现,但还是可以看得到。多半人会认为这議题不能登上台面,有粗俗、不雅之疑,但伴随着轻松的方式呈现,危险性随之递减,反而令人莞尔。另外一种禁忌是规范。成人总是给孩子设下许多禁忌要他们遵守,倘若孩子看到这些禁忌被呈现,滑稽感由此产生。可见,孩子对禁忌的好奇与不敢触碰的矛盾心理,这种紧张感会在某人触犯禁忌后,产生笑声。

《脏话》与《是谁嗯嗯在我的头上?》均以禁忌的素材为题,皆利用轻松有趣的情节让读者莞尔一笑,化解禁忌的利锐与敏感。

(三)直观性

直观,是哲学名词,亦称直觉。是由感官作用而直接获得外物的知识。也就是说是直接领悟和觉察,不经过推理与经验(或不合推理与经验)而获得的知识。前面所提到的纯真、稚拙、欢愉、变幻、质朴等特征皆属直观性。直观性是儿童思维的特征,它新奇、富有想象,或过分夸张,它可以改善日常的景物,使任何无情的变为有情,它有自定一套主观的推理方式,看似无理,却生妙意。这就是所谓的“无理而妙”,或称之为“反常和道”。苏东坡说“诗以奇趣为宗,反常合道为趣”(见《诗人玉屑卷十》),所谓无理而妙、反常合道,细看又入人意中新辟境域。

儿童的直观,产生了童趣,而直观的童趣,用姚一苇的论点是:机智、幽默、吊诡与讽刺。试分述如下:

1.机智性

机智( wit)是个非常暖昧的名词。博格森认为机智乃指思想的戏剧化,经常包含把对方的观念引申到他所想的反面,亦即以子之矛,攻子之盾的意思。机智靠着出人意料与戏谑,使对方或第三者感到尴尬,故稍具伤人的程度,但是程度不大,大多是一种思想的游戏。

《苹果是我的》中的小猴子因为抢到了一个苹果,紧抱着苹果开溜,却遭到动物们的追讨,最后从悬崖中跳了下去,没想到它是假装跳下去的,因此并未掉入悬崖。正当大家离开后,小猴子才偷偷跑出来,不料动物们离开也是假装的,迫使小猴子把苹果乖乖交出来。没想到它抱着的不只是苹果,还有两只小小猴子,大家看到后一阵尴尬,便想算了。作者两次利用机智手法,一次是小猴子跳下悬崖,一次是怀里不只有苹果,还有两只小小猴子,让动物们把苹果礼让给猴子,也让读者产生笑声。

《蝌蚪的诺言》讲述蝌蚪与毛毛虫恋爱的故事,它们彼此承诺对于彼此的爱不会改变,但是蝌蚪却不断地“改变”身体,毛毛虫终于受不了,选择离开。当毛毛虫决定原谅蝌蚪时,它已经蜕变成蝶,而蝌蚪也变成青蛙。但是,青蛙并不知道,蝴蝶就是它所钟爱的毛毛虫,看到它时,伸长舌头一下把它的爱人给吞下腹。不过,青蛙并不知情,还苦苦地等待着它的毛毛虫。作者利用毛毛虫与蝌蚪均是变态动物的情况,使故事造就一种意外与戏谑,产生一种哲学况味,引发耐人寻味的笑声。

2.幽默性

机智纯然是理智的,而幽默则理智中合有感情,它不仅不伤害到别人,且具有一种同情的性质,这是幽默与机智最大的差别。机智与幽默同样利用“智慧”达成效果,常以逻辑推理的方式推演,打破读者对事理固定的看法,反而感受到不同视野所带来的新鲜感,造成滑稽感。

《鳄鱼怕怕牙医怕怕》中鳄鱼怕看牙医,因为怕牙疼;而牙医也怕替鳄鱼看病,因为惧怕被鳄鱼的大嘴给吞了。作者选择让两种在现实生活中不可能碰在一起的角色违背常理地相遇,引发幽默的笑声。

《别让鸽子开公交车》同样利用与《鳄鱼怕怕牙医怕怕》-样的手法,使得现实中不可能会被联想到一起的事物,互相联结,形成一种特别的幽默感。鸽子以喃喃自语的方式,央求别人让它开公交车,打破现实的定律,鸽子开公交车会怎么样?制造出新鲜感,也反映出鸽子的可爱与滑稽。

3.吊诡性

吊诡( paradox)指的是似是而非或似非而是的逻辑概念。吊诡常背离一般的常识,成为一种荒唐的、自相矛盾的诡辩,故能制造滑稽感,但是在荒唐与滑稽之中往往有至理在焉。

《莎莉,洗好澡了没?》故事是妈妈在浴室外,催促着在浴室里面许久的莎莉,可是莎莉却沉浸在自己的幻想世界里。图画书一面为现实世界妈妈的催促,另一面为莎莉的幻想世界,形成吊诡,而《莎莉,离水远一点》使用相同的手法,制造出吊诡的特殊趣味。

4.讽刺性

讽刺(sarcasm或satire)所指涉者意义较广,包含规谏在内。此种语言当然是理性的,其之所以不同于机智,则在于其伤人之程度甚大,被讽刺者甚不好受。因为它的伤人程度甚大,故不一定是滑稽的,也可以是严肃的。吊诡与讽刺均利用互相指涉的手法,达到借此喻彼,含沙射影的效果,造成丰富多义性,让读者会心,达到创作的目的。

《有色人种》利用肤色的不同,暗讽种族间的歧视问题。在图画书中,只利用颜色的对比,产生有趣的情节,不着痕迹地达到讽刺的效果。《不是我的错》讲述主人公面对同学遭到欺负,却坐视不理,说这件事不关自己的事。这是一本极具讽刺性的图画书,藉此讽刺社会的冷漠与不关心。

(四)游戏性

游戲性是儿童文学特殊属性之一。喜爱游戏是儿童的天性,也是他们的第二生命。对儿童来说游戏是工作、学习,也是生命的表现;游戏是儿童获取经验、学习与实际操作的手段。从游戏中学习是最有效的学习方式,因为其中具有创意、欢笑、美感与人性。是以有人说游戏是孩子的功课,游戏对孩子来说是一个充满魔力和想象的场所,孩子能在其中完全地释放,从而成就自己。所谓文化始于游戏之中,绝非空谈与无稽之言。而无意义( nonsense)更是游戏性的极致。无意义指的是没有任何道德训示,纯粹是诗歌的文字和音韵游戏。无意义的文字游戏是为了让孩子训练学习语言的使用,在Nonsense for Children中,也有提到相同的观点: “无意义的另一个好处,是允许孩童把语言的声音和意义当作是一场游戏,能帮助孩童掌握的语言。”这个观点其实与滑稽的观点,完全吻合。俳优使用滑稽的方式规谏帝王,因为帝王贵为一国之尊,若直接谏言可能会引起反效果,招来杀身之祸,所以只好借着娱乐帝王之时,务谏言之实,以期达到最好的效果。而以无意义的方式训练孩童的语言能力,也是如出一辙的方式,孩童不喜欢制式无聊的学习,若能在游戏当中获得学习之实,何乐而不为。