训诂学著作《高邮王氏四种》的著作权公案

2019-09-10董枚杭

董枚杭

中国文化“造极于赵宋之世”,但传统学术则公认登峰于满清一代。在余英时所谓“在内理路”与“外缘影响”的双重作用下,清人治学,无论经史子集、文字音韵、版本目录、训诂校勘、典章制度、名物金石、天算舆地,尽皆后出转精,远迈前贤。

纵观清代学术,“吴学最专,徽学最精,扬州之学最通。扬州诸儒,承吴、皖以起,始由专精汇为通学,中正无弊,最为近之。”(张舜徽,《清代扬州学记》)扬州学派的代表人物,除大名鼎鼎的戴震外,则首推高邮王念孙、王引之父子。

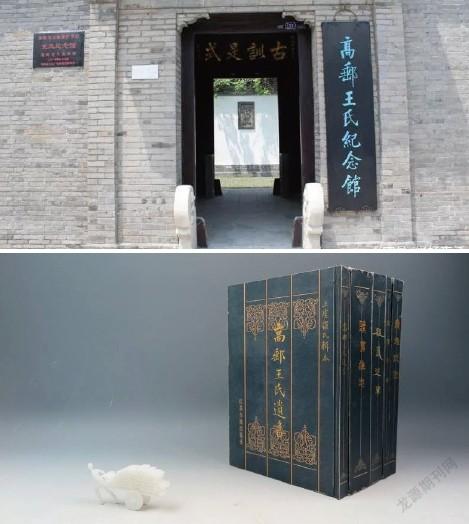

中国古代学术顶峰中的顶峰——《高邮王氏四种》

王念孙《读书杂志》析疑子史、《广雅疏证》探讨古汉,王引之《经义述闻》解群经疑义、《经传释词》释经传虚字,四书世称高邮王氏四种。甲骨四堂之一的“雪堂”罗振玉又曾于民国年间整理、刊布过他们的一箱丛稿,定名《高邮王氏遗书》。

《四种》中类似“触詟”正误之类的发明不胜枚举,实乃“王氏父子平生心力、学诣之所萃,其援据之博、考证之精,汲古功深,世罕其匹”,故高邮王氏一家之学“两百年来学者盛称之,迄今未已”。章太炎认为古韵学到了他们那里时“已经基本上分析就绪了,后人可做的只不过是修补的工作。”(《经传释词·序》)同为高邮人的汪曾祺更曾为他们撰写楹联“一代宗师,千秋绝学;二王余韵,百里书声。”王氏父子的学名是如此之盛,以至于他们作为“弹劾和珅第一人”的丰功伟绩都已经甚少为人留意了。

虞万里曾感慨道“二百年间……然虽翻刻、影印,一而再三,至今竟无四种一式之整理本”,并组织人马于近年完成了《四种》的标点整理工作,上海古籍出版社编入《清代学术名刊》中出版。1985年前后江苏古籍出版社出版,2000年重印的精装影印本则属市面上最常见的《四种》影印本,现今也已不易得。

王氏父子“從事声音、文字、训诂之学,父子讨论,互相证发”,父子间又亦师亦友,互相考核,名传千古。如果说上述王氏父子的同道、后学、同乡的评价还不能说丝毫没有溢美的嫌疑,那么他们的“对头”,极度鄙视朴学的方东树也不得不承认王引之《经义述闻》一书“实足令郑(玄)、朱(熹)俯首,汉唐以来,未有其比。”(《汉学商兑》)

然而令人大跌眼镜的是,王国维及其学生刘盼遂竟然对《经义述闻》一书和王引之提出了一项严厉指控。如果属实,那么这位中国学术史上的神话就会有灰飞烟灭的危险,高邮王氏“父子讨论、互相证发”的美谈也会暗淡无光许多。

最牛的大学者为了让儿子出名,竟故意把自己的书说成是儿子写的?

王国维与罗振玉曾为莫逆之交,他借阅罗振玉购得的王氏未刊丛稿后,发现在一篇王念孙证定顾炎武《日知录》舛误的手稿中,王引之把原稿标注“念孙案”的条目,涂改为了“家大人曰”。王国维把发现告知了自己的学生刘盼遂,刘核对《经义述闻》后,竟得出了惊人结论:

“《经义述闻》中之凡有‘家大人曰’者,皆石渠(王念孙)札记原稿,非经伯申(王引之)融会疏记者也……此《经义述闻》为石渠所著,伯申则略入己说而名为己作之切证也。文王爱子,有与铃之梦,石渠或亦然矣。”

陈鸿森则在详加检视王氏父子的著述与存世手稿后,不但认同刘氏的结论,更把攻击范围扩大到了王引之的全部著述:

“王念孙考订群籍之说,托名王引之,不独《述闻》为然。王引之著作颇多出于王念孙所为,特王氏托名归美其子耳。”

至此,王念孙有没有为了“归美其子”而故意把自己的成果说成是王引之的, 王引之的名字到底配不配得上出现在《高邮王氏四种》的作者之列,已经成了一桩热闹非常的公案,赞成者与反对者都层出不穷。

双方都无法全然说服对方的主要原因,恐怕主要与王氏父子“父子讨论,互相证发”的治学与著述方式有关。父子两人共居一处数十年之久,虽父步子趋,问学相长,却又分头撰述,无论后世学者参证了多少稀有罕见的王氏父子手稿,无论他们证明了《述闻》《释词》中有多少内容能称得上是王引之的独立发明,又有多少是王念孙早已提出或主要受到他的启发而作,大概都于事无补。

实际上,或许这些问题和考证并没有那么重要。“训诂之指存乎声音,字之声同声近者,经传往往假借”,王念孙在其师戴震等大儒学术的基础上得此“精义”,“独窥经典奥阃,发明假借旨意,建立推求方法,构筑古音部居”,正是以此发前人所未发,从而达到了中国传统学术的顶峰。还是虞万里先生持论平正公允,最为解人:

“念孙而引之秉此旨要,受此利器,上下求索,左右逢源,推衍父说,增益部帙。得此利器,非唯引之能解,乾嘉而下,俞荫甫(俞樾)能解,孙仲容(孙诒让)能解,陶癯石(陶鸿庆)能解,于思泊(于省吾)亦能解,虽高下不免差异,精粗亦有分别,涂辙则无二致。必欲分别泾渭,可立发明权与著作权二项,念孙既有发明权又有著作权,引之则唯著作权而已。”(《王氏父子著述体式与〈经义述闻〉著作权公案》)

毕竟,王念孙与王引之的著述向来被合称《高邮王氏四种》,他们的学问也向来被合称为“高邮王氏之学”,只要能从他们的著述中求得那种“精义”“利器”之所在,虽“高下不免差异,精粗亦有分别”,但那“则无二致”的涂辙,难道不才是最重要,也最值得后人学习的东西吗?

作者单位:孔夫子旧书网