殷商玉器鉴定零拾(上)

2019-09-10董立平

董立平

商代按照传统的划分可以分为两个时期,即商早期和商晚期。 “汤伐夏,国号商;六百载,至纣亡。”从开朝国君汤开始,直到盘庚,一共延续了20位商王,最早定都于亳地(今河南省商丘),后多次迁都,这一段历史我们称之为“商汤”;盘庚时期又迁都到了殷地(今河南省安阳小屯),史称“盘庚迁殷”,在这里延续了12位商王,我们把这段历史称之为“殷商”。商早期出土的玉器非常少见,鉴定特征不明显。我们现在所能见到的商代玉器,基本上都是商晚期也就是殷商时期的制品。殷商是传统高古玉收藏中最重要的一个时期。

一、殷商玉器的玉质特征

近几十年的科学发掘发现,殷商时期的玉器,主要是用出土地周边的杂玉、美石制作,真正和阗玉极其少见。并且是以安阳殷都为半径,距离越近,和阗玉出现的可能性大;越远,出现的可能性小。这说明了三个问题:

1.殷商时期的中原地区已经发现和使用了和阗玉。笔者以为殷商时期的和阗玉,未必一定是出产于新疆的和阗玉。毕竟中原与新疆两地相距遥远,且语言不通、道路不通。殷商时期的所谓“和阗玉”,很有可能不是来自新疆,而是距离殷都安阳较近的某个地方,与今天所见的新疆和阗玉属于两种产地不同但质地结构相近的材质,如同新疆和阗玉与俄罗斯玉之间的关系一样,都是带有透闪石关系的直系、旁系近亲。由此,殷商时期和阗玉的玉质,就不能完全套用新疆和阗玉的材料特征,而必须要建立以出土殷商和阗玉材质为标准的鉴定体系。

2.殷商时期已将“玉”与“美石”区分开来,因而和阗玉均在高级别的大墓出土。有意识地使用、收藏和阗玉,应该是在殷商时期。更早的陕西临潼姜寨的仰韶文化遗址中(公元前4600 -前4400年),曾发现过一件类似于和阗玉质的器物,这是一个孤例,不能成为和阗玉使用的上限标准。

3.从出土器的玉质分类统计上看,殷商时期的和阗玉材料来源稀缺,主要控制在殷商的统治者手中。譬如目前最大的殷商王室墓(妇好墓)出土了一定数量的和阗玉制品,而在江西新干大洋洲发掘的殷商高级别大墓,不是王室墓,和阗玉的数量仅有寥寥几件;在近年出土的殷商一般墓葬中,基本上不见有和阗玉器的出土记录。

岫玉是仅次于和阗玉的第二种高级玉材质。殷商时期岫玉,介于和阗玉与岫岩玉之间,既有一定的脂性,又有稍高的通透性。在脂性上,有别于岫岩玉,而与和阒玉相接近;在通透性上,又更接近于岫岩玉而高于和阗玉。笔者以为,殷商时期的这类岫玉虽说也是以蛇纹石为主要成分,但是从脂性与通透性上看,大概不是辽宁岫岩县所产的岫岩玉。这种材质特征的岫玉在东周以后就不复出现了。图1是殷墟妇好墓出土的玉琥局部,材质就是岫玉,具备了上述殷商岫玉脂性和通透性的基本特征。

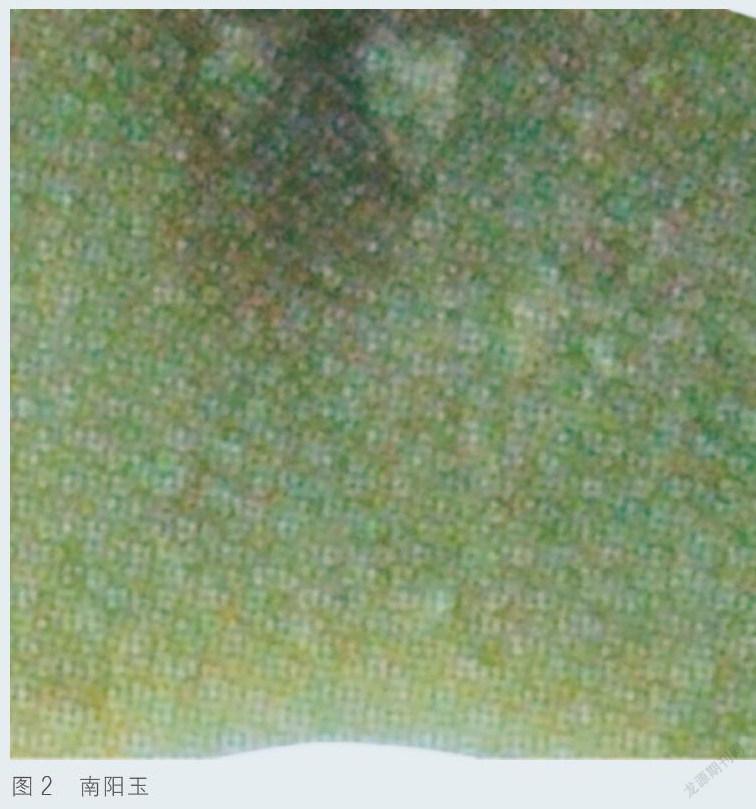

除了岫玉以外,殷商时期大量使用了石性较大的南阳玉以及墓葬地周边地区的类玉美石。图2是出土于河南省新郑县殷商墓的青绿色的南阳玉,图3是出土于江西新干县大洋洲殷商墓的起领璧,所用材质就是一种当地的美石,带有相对复杂的石纹,为殷商时期玉器所仅见。这些石性大的材质通透性都很差或者根本不通透,颜色比较复杂。

殷商古玉沁色的优劣是一个比较感性的话题,审美标准不同,认识也就不同:譬如和阗玉质好,可是受沁的可能性要低于岫玉;岫玉的硬度低于和阗玉,更易受沁,而且最好的沁色往往就出现在岫玉器上。评判古玉沁色有个公认的标准:沁色贵在通透。这个标准实际上是对玉质的衡量,好的材质未必一定能形成好的沁色;而不好的材质一定不会出现好的沁色。我们看到一块殷商古玉上面的沁色非常漂亮,首先是材质的上乘,脂性、通透度都能恰到好处;其次是掩埋的时间,第三才是周围土壤元素成分的偶然巧合。如果玉器的质地石性很大,通透度很低,那么即使掩埋时间足够漫长、周围土壤的元素成分也很好,所形成的沁色也会是一块实实在在的色团,不会产生动人的诱惑力,收藏价值自然就会降低。殷商古玉收藏价值差别的根本,就在于玉质之间的差异。

二、刀法

不同时期玉器琢制痕迹的规律,与这个时期的工艺、工具是分不开的,具有不可复制的特性。因此,有效地利用这个特性,从玉器的刀法痕迹上判断琢玉的时代,是鉴定高古玉器的不二门法。

殷商已经开始使用原始的铊轮琢制玉器。此时琢玉,可将人力经由简单的机械传动,带动一片圆形的轮片转动,在解玉砂和水的共同作用下,按照设计纹样进行反复局部研磨玉材。铊轮的出现,大大提高了玉器的制作速度和精度,同時,也使玉器纹饰的琢制痕迹出现了相对明显的规律。

殷商玉器的阴线原始、不规则,反映出用刀生硬、果断与深峻。玉匠狠狠地一刀下去,似乎并不考虑会出现什么样的效果,即使在转弯处有了歧出(刀痕呈直线冲出了弯线设计),也不会停止刀锋的方向。这时期的刀法,大都带有一种大气而霸道的味道,力度表现有余而含蓄委婉则不足。

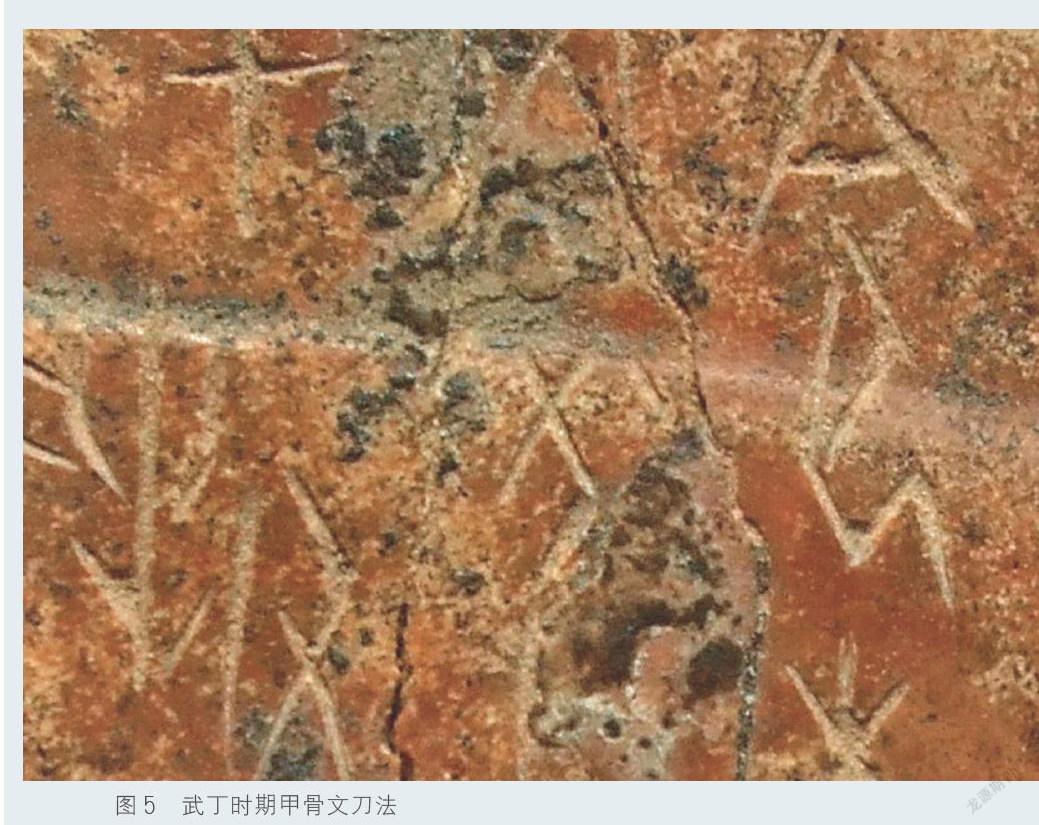

图4-图6展示的是殷商时期刀法。图4每一条线,无论曲直,都表现出特有的力度,就像是折断的金属棒一样生硬。阴线整体呈明显的橄榄形,入刀、出刀都轻,尤其在转折处,没有流畅婉转的曲线,都是两条尖细的阴线尖头虚接,这就是殷商典型的“折铁线”刀法。图5武丁(盘庚的曾孙)时期甲骨文的刻字用刀风格,与这种折铁线非常相似;图6是图4风格的延续,但是很明显转折处相对比较流畅,橄榄形的阴线特征已经不那么明显,说明这时的铊轮直径已经小于图4,这是工艺进步的表现;如果说图4折铁线表现比较强烈的话,那么图5的阴线表现与图4相比,已经有了长足的发展,表现为线条已经能够相对流动自然了,但是仍不免带有殷商玉器刀法的那种硬、直风格。

在许多有关古代玉器鉴定的著述中,对刀法都表现出明显的尊古抑今的倾向,在赞扬古代真品刀法的“强韧”“道劲”的同时,贬损后世仿品刀法为“绵软无力”。笔者以为,这些语辞,无助于玉器的鉴定。我们应该利用刀法作为鉴定特征,重在建立对每一历史时期刀法特征标准的记忆,只强调被鉴定器与标准器之间像与不像的比较,而忽略“道劲”与“绵软”等美学上的描写感受。

殷商玉器的琢制遗痕,主要的表现是在玉器阴线的使用状态。也可以说,在殷商玉器的粗细两种阴线中,包含了重要而带有决定性的鉴定因素。殷商玉器阴线的存在比较复杂,缺少一定意义上的规范性,这是琢玉工具、工艺在原始状态下追求设计效果的必然呈现。从另一种意义上来认识,这种原始又为鉴定提供了最明确的标准。

三、阴线

高古玉器上面的阴线,是琢玉时代工艺最真实的承载载体,新石器时期的红山文化与良渚文化玉器之间的阴线不同,殷商时期玉器的阴线既与红山、良渚不同,也不同于后来的两周,所以高古玉器的鉴定,实际上就是阴线的鉴定。

从科学发掘的殷商古玉出土器上看,殷商玉器在雕琢过程中,单阴线和双阴线都有使用,其中以双阴线的使用频率稍高。殷商阴线的视觉远不如后世的刻线干净流畅,由于铊轮的转速很低,必然导致在阴线两侧的线壁上形成明显的块儿状崩碴,这就形成了具有时代特征的光折射效应,所以殷商玉器粗阴线,往往迥异于其他任何时期玉器的阴线。当我们把一件带有粗阴线的殷商玉器,与一件带有粗阴线的清代玉器进行并案比较时,就可以发现两件玉器上面粗阴线截然不同,这就是两个时代粗阴线的线壁光折射不同所造成的。有些宋代、清代仿殷商古玉,尽管表面包浆厚重,已经是纯粹的熟坑,可是如果仔细观察阴线线条便可发现,在线条的两壁之间没有殷商原始铊轮下的那种光折射效果,所以观感终究不一样——比殷商的阴线更连贯、更富于理智、弹性,更美,这是从阴线上判断殷商古玉真伪的一个规律。

殷商古玉上面的阴线分为两种类型:

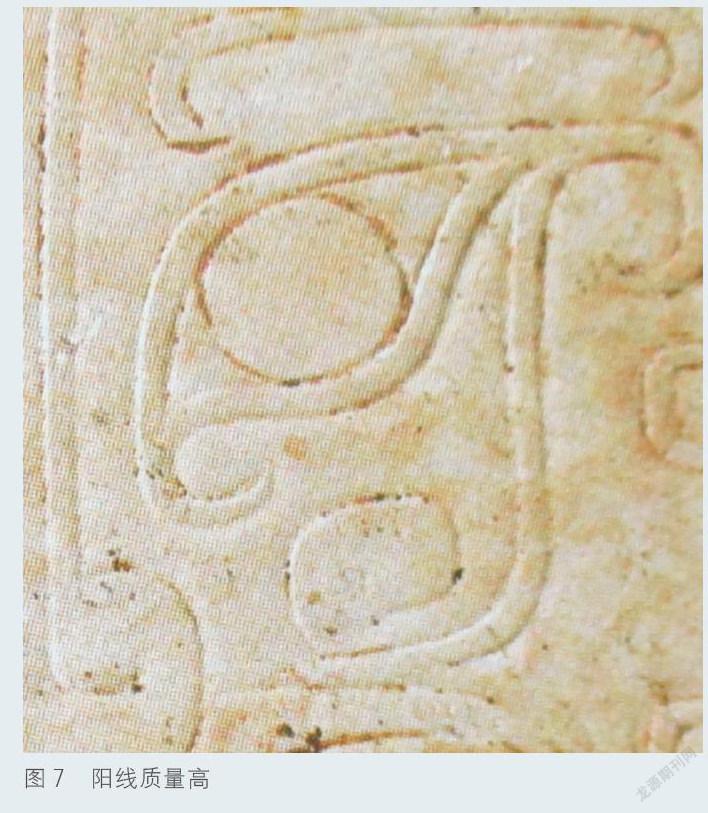

1.窄而浅的细线。殷商时期玉器的这种细阴线多两条平行使用,阅读效果既可以看作是两条阴线,也可以当成双阴线挤出的一条或宽或窄的阳线(图7)。而阳线的质量完全取决于两侧细阴线的质量——细阴线的流畅滑动,必然使阳线具有同样的效果;细阴线不规范,阳线的质量也就可想而知了。图7所展示的阳线质量很高,婉转滑动,原因在于左右两条细阴线本身就具有这样的质量水平,所以带有很强烈的立体感;而图8所展示的阳线质量就不太高了,原因还是在于每条阳线两侧的阴线用刀过于凶狠,既宽且深,所挤出的阳线笨拙结实,力度有余而灵动不足。所以,在殷商玉器中,阴线的质量往往是纹饰质量的保证。

如果我们进一步仔细分析图9双阴线的组成,就可以发现,一條用于挤出阳线的细阴线,往往是靠近阳线一侧的用刀相对直立,靠外侧的另一刀斜铲,这样的效果就使得阳线带有立体感,客观上就是用两面隐起的刀法营造出阳线的浮雕效果。战国时期玉器的勾撤刀法很有可能与殷商时期玉器的这种双阴线有渊源关系。需要说明的是,图8的阴线不是为了挤出阳线,是表现鱼的尾部和鳍部,所以阴线较粗,用刀深峻单一,不如图9复杂变化,也没有图7的立体效果。

殷商玉器用于挤出阳线的阴线基本上都细而浅,所以这个时代的阳线感觉与其他时代的阳线不太一样,譬如图10是清中期的一块“经文纬武”牌子,文字边框的宽阳线也是靠两条阴线挤出来的,但是这两条阴线都显得较殷商细阴线深,而且不使用隐起的刀法。这块牌子是乾隆御制,能集中体现清中期治玉的最高水平。通过对比,可以明白殷商双阴线刀法的时代特征。

2,宽而深的折铁线。 “折铁线”是殷商时期玉器阴线的标志性线型,所营造的视觉j中击力很强,霸悍而生硬。折铁线刀法雕琢出的阴线,既宽且深,线壁不规范,入刀、出刀都轻,两端出尖,形同橄榄,经常被用来单独完成纹饰的刻划。折铁线在硬折处都是由一横一竖两条阴线的对接组成,横竖接点多是虚接不完全吻合,没有浅阴线的那种流畅感觉(图11)。

殷商玉器阴线钢性程度的表现,与线刻刀法的深浅有直接关系:刻线深峻,显示出的是线条持重霸悍的力度;刻线肤浅,线条的显示则灵动流畅,但骨力犹在,不失阴线的时代特征。今天对殷商玉器的评价基点,大多在于这些原始的、不精密的阴线之上。现在我们所能见到的宋代、清代和民国时期仿殷商玉器,问题基本上都出在折铁线的质量上,历代仿品的制作工艺都远胜于殷商,所以折铁线的质量不是不好,而是太好,但是过犹不及,缺少了那种粗放霸悍的味道。

殷商折铁线又与篆刻有很相似的地方。清代皖派鼻祖邓石如的再传弟子吴让之以浅刻而闻名,由于其用刀浅,得印面线条松动、灵活的韵致;而齐白石刻印,用刀深峻,气势恢宏,转折处时见类似于折铁线的效果。我们还可以再看看甲骨文字的线条,同样有轻入轻出的橄榄形线条,与雕琢在玉器上的折铁线异曲同工,可以借鉴为在同一种时代审美下,不同材质、不同工艺下所得到的相似的视觉感受。

图12就是一块典型殷商武丁时期的甲骨刻辞,甲骨文字极其漂亮标准,上面的甲骨文每到转折处,一定是两刀对接。

从甲骨文的写法上我们可以感觉到,这种“折铁”的形式,肯定是殷商时期落后的原始工艺的局限,同时也不排除时代审美属性使然。

在殷商玉器中,除了上面所见到的折铁线外,还有一种刀法表现,也是由于工艺落后所带来的瑕疵,却同样具有鲜明的时代特征。殷商时期琢玉的铊轮直径大,所以琢制圆形或半径较小的弧线很费周折,有更多时候会出现冲出圆弧预设轨迹的短直线,就像被离心力甩出一样弹射而出,我们称这种现象为“歧出”。歧出一般都出现在宽而深的粗阴线的圆转处,窄细而浅的阴线则没有。图13是殷商玉器中的双粗阴线挤出的阳线,两条竖直线下行在转弯处,都出现了向外方向的歧出。

歧出是殷商玉器制作工艺工具原始化的表现,也是这一时期的刀法特点。后世玉器制作,只有明代突然再次出现了歧出,其他时期均不见。

四、圆雕玉人与神人面

1.圆雕玉人

殷商时期玉器最具收藏价值的造型就是圆雕人物。殷商时期圆雕玉人物的主要造型特征有下面4各方面:

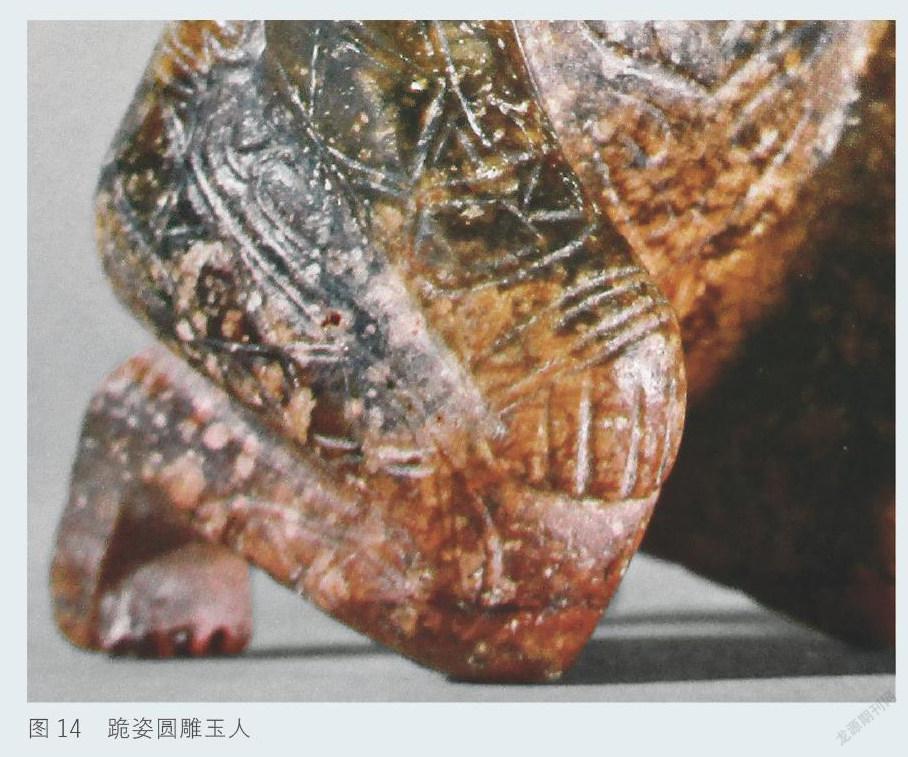

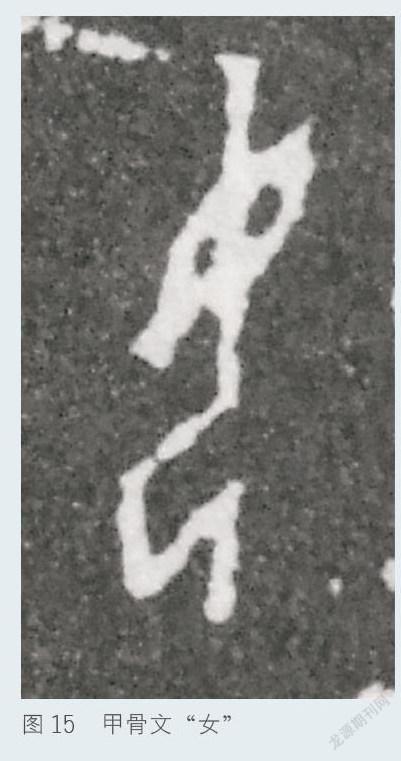

跪姿。殷商玉人物多呈长跪姿势,两手扶膝,臀部叠压在小腿上,脚掌竖直朝后,脚趾与脚掌形成约90度夹角着地(图14)。在殷商甲骨文字中,有一种表示“人”字形的写法就是这样,譬如图15是“女”字,形象地记录了殷商时期的长跪是社会最普通的坐席习惯,现在的日本人还保留着跪坐习惯,只不过脚掌不再垂直向后。除跪姿外,殷墟妇好墓也出土了一对站姿玉人,就更少见了。

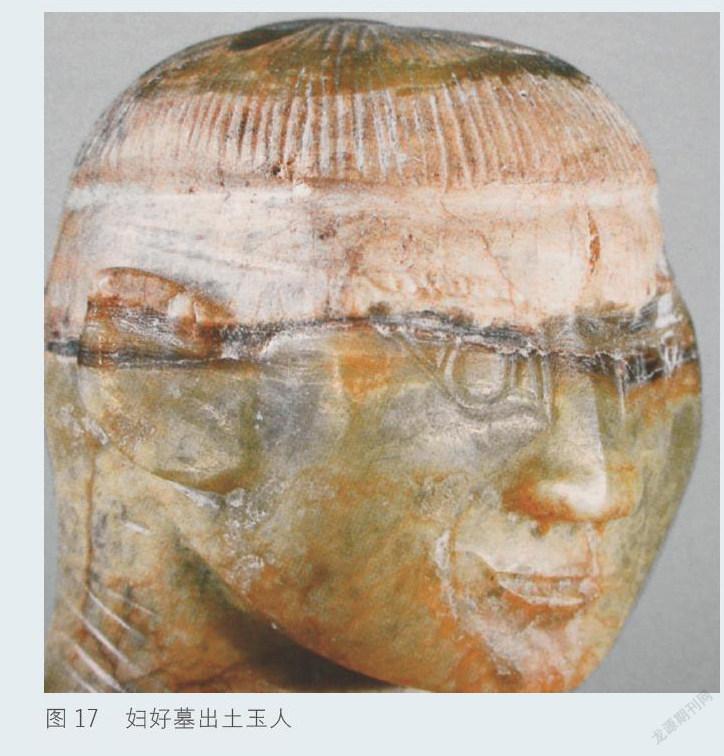

脸型和发型。殷墟妇好墓出土玉人物大都是扁平脸、短发下垂、宽鼻翼、矮鼻梁、嘴大而前凸(图16、图17)。这与新石器时期凌家滩文化的玉人物脸造型(图18)相比较,就可以大致得到殷商玉人物开脸脸形的鉴定特征。用我们现在的审美眼光来看,妇好墓出土的玉人物一点都不美,这样的开脸除了有可能就是当时中原人的基本脸型以外,也不能排除当时社会就是以这样的相貌为美。

眼睛。殷商玉器中人物、动物眼睛的主要造型很像甲骨文“臣”字的字形(图19),所以俗称“臣字眼”。在商代玉器中,除了鱼类、禽类以外,人、动物以及神人、神兽,基本上都使用横置的甲骨文“臣”字作为眼型。“臣”字的横置方向规律是, “臣”字的底部一定要分别朝向脸的中间。臣字眼一直延续到西周早期,早期偏后就迅速消失了。

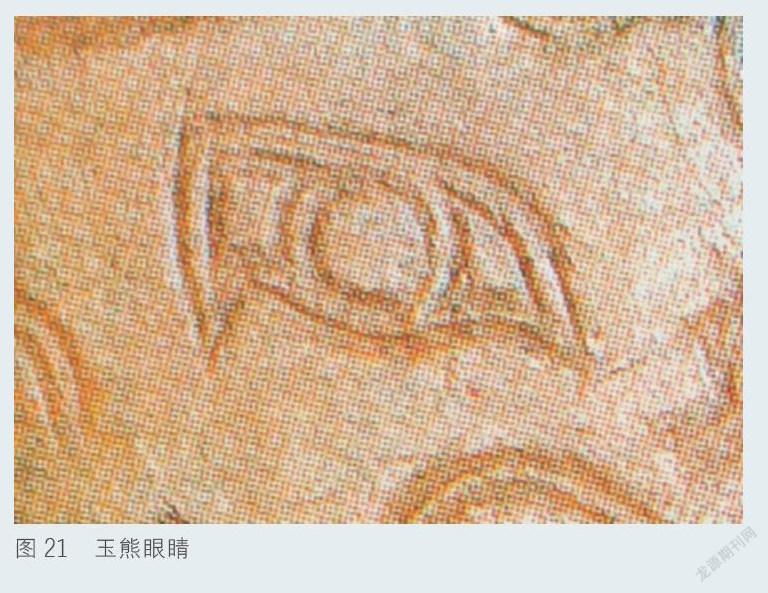

在殷商玉器中,人、动物和神造型,在眼的设计上有时很难截然区分,基本没有差别。殷墟妇好墓中出土玉人物(图20)与玉熊的(图21)眼睛,眼型都是典型的“臣”字。除了“臣”字眼以外,殷商玉人物还有其他的眼型出现,譬如殷墟妇好墓出土的另一件玉人物,眼睛就是隐起的椭圆形。

殷商时期折铁线的主要表现是粗犷而肥大,但是用于“臣”字眼,则表现出粗中有细的那种细腻情趣。譬如图21,折铁线所表现出来的琢刻动作非常精密,同时又不失原有的粗犷,非常值得玩味。

附属构件。在有些玉人物的后腰处,有一条横向直出的长柄,目前尚未得知长柄的作用。不过带有长柄的玉人物,一定是殷商很高级别大墓中的出土器。因为制作那一节长柄,需耗费巨大人力物力,只有高级别人物才有能力承担。

圆雕玉人物造型基本上都写实。而神人面,片状玉人物的设计则趋于抽象。

2 神人面

殷商时期片状玉人物常见的造型,是在头顶上雕有约占整体长度1/4的峨冠,眼型有“臣”字形、椭圆形和长方形三种,身体蜷缩、双手前揖呈跪姿。商代的片状玉人物佩很少有减地浮雕工艺出现,多是用双阴线勾成轮廓,有些夹杂着无意识的撤刀法,以使其图案线条厚实而立体。

国家博物館藏殷商时期片状玉人物佩(图22),有着高大的、饰有扉牙的峨冠,侧脸, “臣”字眼,耳朵向后,位置突出,下身呈变形的跪姿。从整体上看,这件人物佩已经开始了由人向神的抽象化设计过渡。

神人面(图23)最具特征的是两侧宽大而上卷的鼻翼和巨口与板状獠牙。夸张力度最大、最能产生震慑作用的,就是巨口与板状獠牙。神人的两个嘴角呈直线向上吊起,中间排满了方正硕大的巨齿。在古人的概念中,对人类伤害最大的,莫过于动物的牙齿,所以设计者想尽办法通过夸张变形的手法,把牙齿的威慑作用淋漓尽致地表现出来,用以作为神祗对人绝对统治的象征。这种长有阔口巨齿的神人面形,又被称为“饕餮纹”。所谓“饕餮”,就是传说中的一种贪吃的怪兽,嘴大而牙利,是经常出现的一种骇人的动物造型。在殷商神人玉器的设计中,神人面的五官都具备,只是对嘴进行了重力的夸张,以显示“神”的威力,但基本的造型还是人。

殷商时期还有另一路简约造型的神人面,只抓取了眼与鼻的突出设计而舍弃了其他部位,主要效果就是突出眼睛。这种局部造型的方法来源于石家河文化的玉器设计。石家河玉器比较常见的动物造型设计,就是通过对五官设计的某些造型改变,来完成在窄小的玉料上精准刻画的目的。图24就是天门萧家屋脊遗址出土的一件石家河文化玉虎首,设计上夸张了两个虎耳、突出了虎眼,省略了鼻、口,这种造型是史前古玉设计中很独特的一种。

图25是一件出土于妇好墓的玉神人面,比例极度夸张的“臣”字形眼睛占据了大片的中心面积,鼻子被挤在了最下沿,这种设计上承石家河文化造型因素非常明显,而又被之后的春秋玉器设计所直接继承。这种类型的神人面设计,是对必须具有的、不可或缺的人面构成元素的简化。

(责任编辑:田红玉)