基于ARCS的大学生课堂小组协作学习模式研究

2019-09-10郭亚丹何仁生吴锟

郭亚丹 何仁生 吴锟

摘 要:近年,教育研究试图确定协作学习比单独学习更有效。但在目前高等院校的课堂教学改革进程中,协作学习模式在实际课堂应用时成效不高。通过问卷调查,分析当前高校学生的协作学习认知观念、协作过程特征、协作学习的情感表现及协作学习的效果评价四个要素,发现现有小组协作学习模式不能有效激发和维持学生的学习积极性。基于此,该研究结合ARCS模型有效调动并维持学生学习动机的特性,重构课堂小组协作学习模式,提高其应用的有效性,并为课堂小组协作模式的相关课题研究提供一些有益的帮助。

关键词:小组协作学习;ARCS动机激励模型;学习成效

中图分类号:G4 文献标志码:A 文章编号:2096-0069(2019)06-0036-06

收稿日期:2019-02-10

基金项目:全国教育科学规划教育部重点课题“高校自主招收学生培养影响因素及优化研究”(DIA150297)

作者简介:郭亚丹(1994— ),女,河南商丘人,湖南大学物理与微电子科学学院在读硕士研究生,主要研究方向为高校个性化教学设计;何仁生(1960— ),男,湖南永州人,湖南大学物理与微电子科学学院教授,主要研究方向为教学设计理论和教育技术;吴锟(1994— ),男,湖南道县人,湖南大学物理与微电子科学学院教育技术在读硕士研究生,主要研究方向为教育技术与知识管理。

一、引言

《新媒体联盟地平线报告:2017高等教育版》指出,合作学习作为推动高等教育的技术采用,在未来1~2年内将持续发挥出其作用[1]。与合作学习不同,协作学习是一种协同性进行知识建构的社会活动,基于真实的问题解决情境,在开放的信息化环境下,为高等教育培养具有团队协作精神的创新型人才提供了有利条件。[2]协作学习的社会性是其与合作学习的主要区别所在。[3]而合作学习的发生是由个人完成学习,个人的成果再整合为小组的成果, 着重强调共同工作的结果。[4]从协作学习在现阶段大学教学中的应用效果来看,它还有许多不尽如人意的地方。如何促进小组协作学习成效,发挥协作学习对提高大学生信息素养和创新能力的促进作用是本文的核心问题。

国内众多学者针对如何提高小组协作学习的成效进行了一些研究,例如华南师范大学的刘博、赵建华的研究成果表明,设计支持性的协作学习环境是提高协作學习成效的关键;[5]柴少明教授认为在课堂中开展协作学习活动的目的是促进学习者以小组的形式协作完成对知识的建构,他在课堂小组协作学习模式中引入了基于对话的协作知识建构框架和过程模型作为一种系统的教学策略。[6]北京师范大学网络教育实验室开发了一个全面支持协作学习的网络教学支撑平台,为小组协作学习模式的有效开展提供了一些技术支持;[7]浙江师范大学的何文涛博士经过研究构建了一套协作学习活动设计的技术框架,有效规避了在协作活动设计过程中所存在的聚焦原则性知识、研究不系统和缺乏数据驱动等方面的问题。[8]

在此基础上本研究结合ARCS动机激励模型对课堂小组协作学习模式进行重构。ARCS模型由四个不但具有递进性而且具有相关性的要素组成,即注意(Attention)、关联(Relevance)、信心(Confidence)和满足(Satisfaction),除了关注如何激发学习动机,更重视学习动机的维持。[9]小组协作学习模式和ARCS模型的有机融合使课堂内容能够快速吸引学习者的注意力,让学习者切身体验自身目标与教学内容的相关性,增强自信心并获得对于自身学习的满足感,让课堂内容得到最大限度的迁移,对于课堂小组协作学习模式的研究与应用而言具有重要的启示价值。[10][11]

二、高校课堂小组协作学习模式的问卷调查及结果分析

(一)研究对象及方法

研究者采用文献调研法分析了国内外小组协作学习的研究现状和前沿热点,采用问卷调查法对X高校三个年级某专业学生进行了问卷调查,目标是深入了解当前小组学习模式的实际课堂应用情况。问卷分为四个维度,即协作认知程度、小组协作过程特征、协作学习的情感表现和小组协作学习的效果评价。

(二)调查问卷设计

调查问卷分四个部分,共有17个选择题,调查问卷中问题的维度划分如表1所示。

(三)调查结果分析

1.协作认知程度分析

调查结果表明,大学生对协作模式有一定的认知。在收集的问卷反馈中,45.5%的学生表示他们理解这一模式,不了解该模式的学生比例仅占15.4%;在对学习模式的选择上,大部分学生(59.1%)选择更倾向于参与到协作学习模式中去,而只有21.8%的学生更喜欢自主学习模式。

2.小组协作过程特征分析

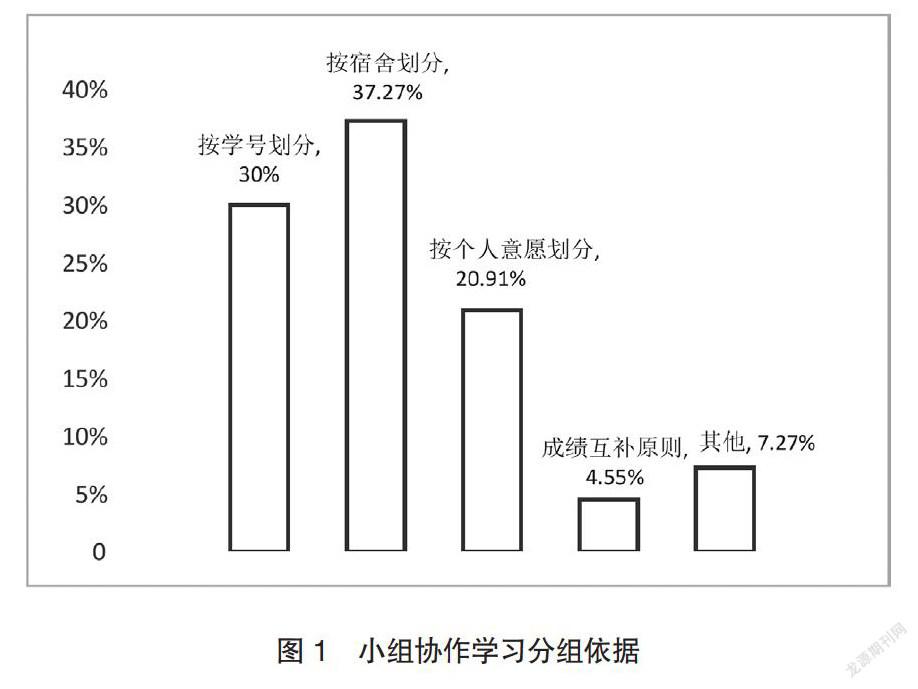

协作过程特征由几个维度来体现,如小组规模、协作模式的选择、划分小组的依据、任务分派是否清晰以及教师在整个过程中的参与程度。首先,研究被试的小组人数通常是2~4人,占总样本的55.5%,小组规模是5~8人的比例为39.1%,有5.4%的小组人数是8人以上。对于“分组依据”这一问题的回答,如图1所示,按学号或者按宿舍等划分的占绝大比重,为67.27%,按个人意愿划分的占20.91%,按照成绩互补原则进行分组的只有4.55%。这说明现阶段小组协作的分组依据不科学,随机性较大。其次,对于协作模式的应用局限性较大,基本上只采用了某一种模式,且一成不变。其中协同模式和课堂讨论模式应用最为广泛,分别占67.27%和45.5%;对于“小组活动中分派是否明确”,选择肯定回答的学生仅占总样本的23.6%,这从侧面显示了小组协作流于形式;对于“教师是否给予适时指导”,大部分学生(76.3%)表示在参与小组协作模式时没有或者偶尔得到教师的指导,这反映了教师在活动过程中的参与度普遍偏低。

3.协作学习的情感表现分析

学生在协作过程中所表现出的情感因素在组织设计协作模式时同样不容忽视。数据显示超过90%的人愿意参与小组协作,这说明大学生愿意与人分享,有较强的协作意识;54.5%的人愿意承担起小组长的责任,只有2.73%的人不愿意,认为小组长就是“受气包”,从侧面揭示了大学生较强的责任感;但对于小组活动最终“是否完成了小组分配的任务”这个问题,调查显示只有5%的人能够独立完成任务。对于学生参与协作模式态度的调查结果显示,只有38.1%的学生愿意参与到课堂小组协作活动中去,这说明目前高校大学生参与小组协作模式的积极性并不是很高。

4.小组协作学习的效果评价分析

調查发现,绝大多数同学都能意识到协作学习模式的优势(93.1%);关于这一学习模式的制约因素,多数学生认为主要归因于“自身学习动机不足”(49.1%)和“自律性不强”(52.3%)。研究表明,协作模式在高校课堂过程中暴露了一些问题,其中最为突出的问题为“小组成员之间互推责任,部分学生无作为”(50.9%);协作模式形式化的问题也不容忽视,占48.1%。对于“参加组间协作活动是否完成了最终的小组目标”这个问题的回答,只有8.2%的同学能很好完成,这说明目前这一模式在实际应用过程中并未收到理想的教学效果。

(四)调查结果反思

通过对大学生小组协作学习情况调查结果的分析,研究者发现,以下几个问题是导致大学生小组协作学习模式应用成效不高的原因。

1.分组不合理

分组是促成组间协作活动的手段,分组情况包括组员规模和划分依据。调查显示,部分小组成员人数过多,为5~8人甚至8人以上。如果小组成员人数过多,容易导致个人参与程度受限,小组协作效率无法保证;相反当组员人数过少时,一些活动会由于人手不足或是缺乏交流而无法展开,同样会导致协作效率低下。除此之外,分组太过随机也是分组不合理的表现。将班级成员直接按照学号划分为各个小组,或者直接将同宿舍的同学划分为同组,这种分组模式虽然简单,但容易使小组内部差异过大,活动无法融洽进行。

2.协作模式的局限性

研究表明,在开展小组协作活动时,模式的选取往往具有很大的局限性,通常只采用某一种协作模式,如“小组讨论”“协同”,很少使用“竞争”“角色扮演”等模式。根据学习者的反馈来看,单一且一成不变的教学模式难以调动学生的参与热情,多样且有趣的活动设计更容易激发学生的学习热情。

3.协作主题、任务分派不明确

根据调查结果,在进行协作活动时,多数小组内部并没有明确的分工,甚至协作的主题也不清晰,导致大部分学生无作为,直接搭顺风车,仅有极少数学生独立完成了课堂小组协作活动的任务,这不利于学生积极性的调动,小组协作的效率无法保证。

4.缺乏教师的引导

小组协作是一种更好地促进“教学”和“学习”的手段和策略,在强调学生主体性的同时强调教师的主导性。因此,学生在进行小组协作的同时需要教师进行适度的干预和引导。调查表明,缺乏教师参与是当下开展小组协作普遍存在的一个问题。课堂协作模式强调教师也是其中的参与者,并与学生协同完成小组的预设目标。

5.学习动机不强

除上述不合理的协作模式以外,导致小组协作学习成效不高的另一个根本原因是学习者本身的学习动机不强。不愿参加小组协作、互相推卸责任、搭顺风车现象普遍、小组讨论和沟通的热情不高以及仅有极少数人完成了小组协作的任务等,问卷调查中所揭示的这些问题充分表明多数大学生的学习动机不强。学习者不愿参与这种学习模式就不会激励他们完成自主的探索式学习,这与应用小组协作学习这种模式的初衷相反。

三、基于ARCS的小组协作学习成效改善对策

根据调查问卷的结果可以清晰地看到,现阶段在高校课堂中小组协作学习模式的应用并未收到理想的效果。究其原因,一是不合理的协作模式束缚,二是学生学习动机不强。如何在课堂小组协作学习活动中充分调动和维持学习动机是提高其有效性的关键。在此基础上研究者结合ARCS模型,给出具体可行的改善体系,以期在提高小组协作学习的成效方面有所帮助。

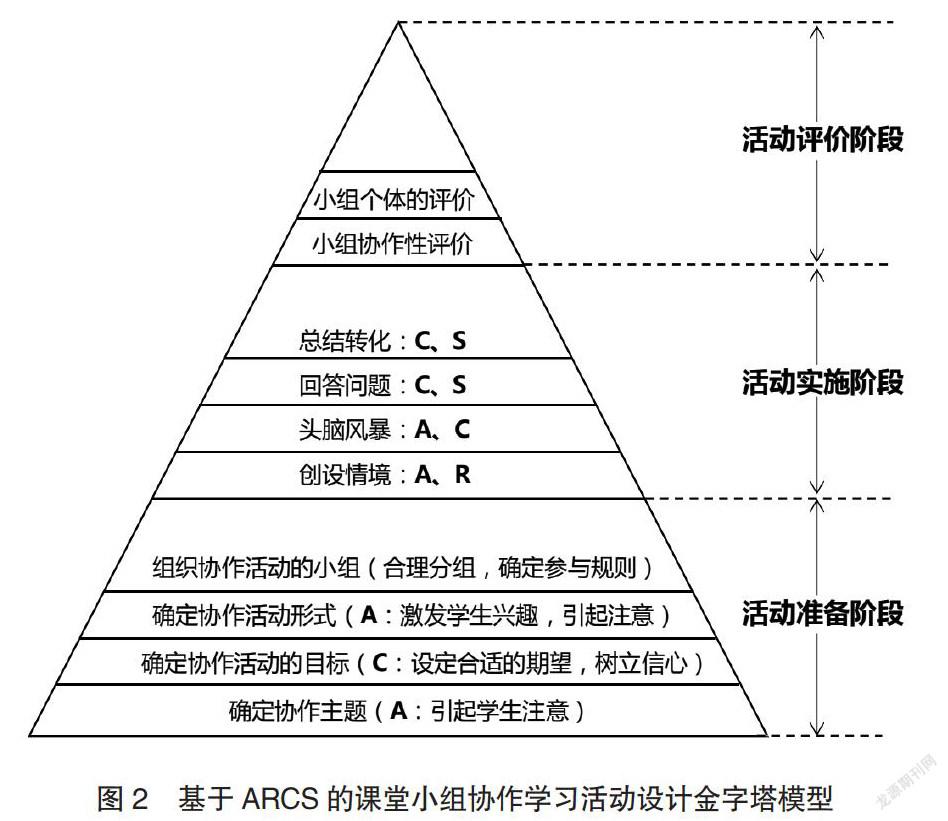

为了实现ARCS动机激励模型与小组协作学习的深度融合,研究者将课堂小组协作活动划分为三个阶段——活动准备阶段、活动实施阶段和活动评价阶段,并针对每个阶段的具体流程提出了课堂小组协作学习活动设计金字塔模型,如图2所示。

(一)活动准备阶段

1.确定协作主题

在协作活动的准备阶段首先要明确协作开展的主题。借鉴阿尔伯塔大学的希尔维亚.C.查德(Sylvia C.Chard)教授提出的标准[12],并结合ARCS模型,研究者进一步归纳出协作主题的标准:协作主题在取自教学大纲所要求的知识的同时注意与课外相关知识的有机结合;协作主题需尽可能地建立在学习者已有技能与知识基础之上,并注意其与新知识的关联;协作主题一定是具有价值的,使学习者经过协作活动之后在知识学习和能力方法上能有质的提高。

2.确定小组协作活动的目标

确定协作主题之后要设定合适的课堂小组协作活动的目标,即教师需要对学生在协作后达成的成果设定合理、到位的期望。目标的设定要充分考虑学生当前的知识水平,让学生感觉目标不难达成,进而树立信心,这种信心会对学习者学习任务的达成产生正向的促进作用[13]。在进行小组协作学习之前,教师就要清晰地表达出对小组协作活动结果的预期,在陈述对学生的期望时,可以从三个维度综合考虑,即知识目标、能力目标和情感目标。

3.确定协作活动的形式

在组织小组协作活动时应避免活动形式的单一化,可以采用角色扮演形式或者头脑风暴形式,这都是协作活动不同的组织形式,还可以将小组成员分别划分为教学者和学习者,进行同伴教学。在同伴教学中,教师首先要抛出本节课的重点问题,由学生来组织自己的答案,最后由小组成员一起讨论以达成共识。[14]哈佛大学的埃里克.马祖尔(Eric Mazur)教授指出学习者往往更偏向于向自己的partner(同伴)寻求指导(与向教授或向导师求助相比)。[15]因此,同伴教学也可作为课堂小组协作活动的组织形式来提高学生的参与热情。

在选择协作活动的形式时,教师不要拘泥于课堂讨论这一种形式,而应该以目标为导向,根据具体的活动任务和课程目标,有针对性、目的性地选取课堂小组协作活动的形式。

4.组织协作活动的小组

参与协作的各个小组是活动的主体部分。小组的组织包含合理進行分组和制定参与规则。分组形式主要有同质和异质两种,目前多数研究者认为,异质分组更利于课堂小组协作学习成效的提高。

除合理进行分组以外,对小组的组织还包含制定参与规则、明确角色划分。制定参与规则时要明确谁是本组的发言人,谁是领导者,沟通机制是什么,如何分派团队内的工作,未完成工作的后果是什么,最终确定小组参与规则。[16]在小组中常见的角色就是组长,应选择协调与管理能力较强的学生来担任协作小组的组长。除此之外,小组内部可以设置计时员、监督员等角色来进行分工协作,以提高课堂小组协作活动的效率。

(二)活动实施阶段

在活动实施阶段研究者以“问题讨论”模式为例,结合ARCS模型的教学策略,给出问题讨论模式的具体操作流程图,如图3所示。

1.创设情境

学习的发生总是伴随相应的情境[17],在小组协作活动中,教师可以利用生动、丰富的形象有效地对学生进行知觉触动,引发学生注意并使其踊跃加入课堂。小组协作活动伊始,教师要结合课堂内容,创设尽可能真实的情境,然后抛出一个精心设计的问题。

根据ARCS模型的R原则,将协作学习任务与学习者的已有知识经验、未来用途建立关联可以有效提高学生参与积极性。因此,抛出的问题应尽可能与学生已有知识经验相关联。还有一种建立关联性的方法是从有用性的角度建立关联,提前告知学生为什么学这个东西,以及学完这个东西能解决什么样的问题。

2.头脑风暴

在提出问题后,学生针对这个问题展开小组讨论。根据ARCS模型,新鲜、不断变化的事物通常会激发学习者相对持久的兴趣。教师可以变换协作模式,例如可以在问题讨论模式中贯穿一些具有竞争性质的游戏环节,以调动学生的参与热情。此外,小组协作活动强调学习者的主体性,学生主动探究的同时教师也应该提高参与度。因此,当学生参与讨论活动时教师应该在围坐的小组之间来回走动,观察学生的协作情况并适时提供帮助。同时注意干预要适度,以建立学生的自信为导向。

3.回答问题

小组讨论完毕,协作小组分组汇报各自组内完成的工作内容。根据ARCS模型,这个环节是增强信心(C)、提高满意度(S)的时机。教师要肯定小组的成果,还可以采用复述回答来激励学生,不要轻率否定学生以增强学生的信心。

4.总结转化

学生汇报结束后,教师应及时给出反馈。在提供学生反馈的同时要引导其对结果进行正确归因,这是ARCS模型中帮助学生建立信心的一种策略,要让学生觉得任务的完成是自己努力的结果。对于部分没按照课堂目标要求完成的小组,教师要引导学生进行原因分析,并对问题进行分解,帮助学生重拾信心。

(三)活动评价阶段

对于小组协作活动结果的评价分为两个层面,分别是对整个小组的协作性评价、对小组内个体的评价。对个人的评价应置于小组整体的环境之下。评价维度主要参考小组协作活动的目标,即从知识维度、能力维度、情感维度三方面进行综合评定。其中对于知识目标的评定可采取测验的方式,而对于能力目标和情感目标的评定可参照目前国际上公认的合作技能标准化观察量表 CSGOI(Leslie R.Nath & Steven M.Ross,2002),对学生的相关技能、协作能力及态度进行评定。

四、总结与展望

本研究结果显示,在当前大学生课堂小组协作学习模式的应用中,由于不合理的协作模式以及大学生学习动机不强,协作学习模式并未发挥出良好的效果。鉴于此,本研究结合动机激励模型ARCS给出了小组协作学习活动设计的金字塔模型,该模型分三个阶段来指导协作学习模式的应用,即活动准备阶段、活动实施阶段和活动评价阶段。在有效规避不合理的协作模式的同时可以有效调动并维持学习者的学习动机,使小组协作学习模式成效最大化。

参考文献

[1]亚当斯贝克尔,卡明斯,戴维斯,等.新媒体联盟地平线报告:2017高等教育版[J].殷丙山,高茜,任直,译.开放学习研究,2017(2):1-20+62.

[2]索耶,剑桥学习科学手册[M].徐晓东,译.北京:教育科学出版社,2010.

[3]BERGER R,H NZE M.Impact of Expert Teaching Quality on Novice Academic Performance in the Jigsaw Cooperative Learning Method[J].International Journal of Science Education(S0031-9406),2015,37(2):294-320.

[4]KOVANOVI V,GAŠEVI D,DAWSON S,et al.Does Time-on-task Estimation Matter?Implications for the Validity of Learning Analytics Findings[J].Journal of Learning Ana- lytics(S1929-7750),2015,2(3):81-110.

[5]刘博,赵建华.网络支持的小组协作学习应用研究[J].中国电化教育,2012(8):16-21.

[6]柴少明.CSCL中促进协作知识建构的策略[J].现代远程教育研究,2012(4):35-40.

[7]黄荣怀.计算机支持的协作学习:理论与方法[M].北京:人民教育出版社,2003.

[8]何文涛.协作学习活动的结构化设计框架[J].电化教育研究,2018,39(04):73-79.

[9]KUN L,DAVID R M.Motivating Students in Massive Open Online Courses(MOOCs)Using the Attention, Relevance,Con-fidence,Satisfaction(ARCS)Model[J].Journal of Formative Design in Learning(S2509-8039),2018,2(2):102-113.

[10]G LS M A,FEZILE .Flipped Classroom Adapted to the ARCS Model of Motivation and Applied to a Physics Course[J]. EURASIA Journal of Mathematics,Science & Technology Ed- ucation(S1305-8215),2016,12(6):1589-1603.

[11]刘爽.ARCS模型视角下中小学教师培训微课程的设计研究[D].长春:东北师范大学,2016.

[12]尹睿.中小学基于专题的网络协作学习活动的设计[D].广州:华南师范大学,2005.

[13]马婧. 国外协作学习理论的演进与前沿热点:基于科学知识图谱的研究[J].开放教育研究,2013(6):95-101.

[14]孙冬梅,刁彩霞. ARCS动机设计模型及其在高校课堂中的实践探索[J].现代教育科学,2011(5):141-144.

[15]SIMON B,CUTTS Q.Peer Instruction:A Teaching Method to Foster Deep Understanding[J].Communications of the ACM(S0001-0782),55(2):27-29.

[16]白利霞.在线协作学习活动设计研究[D].保定:河北大学,2010.

[17]NATH L R,ROSS S M.The Influence of a Peer-Tutoring Training Model for Implementing Cooperative Groupings with Elementary Students[J].Educational Technology Research and Development(S1042-1629),2001,49(2):41-56.

(责任编辑 乔磊 王策)