青年教师同课异构公开课有感

2019-09-10许大福

许大福

摘 要:教学设计除了要思考培养学生核心素养的目标,还需要考虑学生群体的接受和思考能力。教学设计更应该突出培养学生“学会”知识的能力和方法,让学生即使忘记了知识,也还有能力去学会自己需要的知识。

关键字:同课异构;核心素养;教学设计

素养是指一个人在完成一件工作或解决一个问题时所表现出来的能力和品格。课程标准中提出的化学学科素养是指学生通过化学课程学习所形成的从化学视角认识事物,解决问题的思想、观点和方法,即留在学生头脑中的化学基本概念、关键能力和必备品格。为了提高教师的教育教学水平,提高学生化学核心素养,笔者所在的学校开展了青年教师同课异构公开课评比活动,通过观摩学习,笔者获得很多感悟。

教学背景

比赛课题为人教版必修2第二章第二节《化学能与电能》。

教学片段分析

片段1:导入环节

A老师:关闭教室的电灯,引发学生想象:如果没有电,世界将会怎样?让学生体会电的重要性。接着提问:电能是怎么来的?让学生介绍我国以火力发电为主,以及火力发电的利与弊。最后提问:化学能能否直接转化为电能?

B老师:通过投影展示几则材料:1.美国2005年全国大面积停电。2.给出我国2001年发电总量的构成图和火力发电的流程图,指出我国部分地区电力供应缺口。让学生思考交流:1.根据火力发电的流程,分析此过程中发生了哪些形式的能量转化。2.根据已有知识分析火力发电的利弊。最后教师总结火力发电的优缺点,并提出问题:在火力发电中,化学能经过多重转换变为电能,能量损耗较高,如果化学能可以一步变为电能,将会大大提高能量的转化效率,那么如何使化学能一步转化为电能?接着通过1780年意大利解剖学和医学教授伽伐尼的青蛙抽搐实验的方式引入核心内容——原电池。

【感悟】

两位老师的教学设计都紧扣教材,注重化学与生活的联系,学生对导入新课的方式都能轻松应对,同时表述出大量有关电能的信息和知识,引发了思考,做好充分准备应对核心环节——原电池。

片段2:原电池初探

A教师:讨论交流1:哪类化学反应能实现化学能转化为电能?说明理由。

演示实验:Zn片与稀硫酸的氧化还原反应。动画演示:模拟电子运动路径

讨论交流2:若要获得电流需在导线两端各有什么装置?

动画演示:提供电子装置和接受电子装置

即将还原剂和氧化剂分开,将氧化反应和还原反应分开进行。

讨论交流3:请改进装置,使其形成闭合回路,产生电流?

介绍铜片的作用。

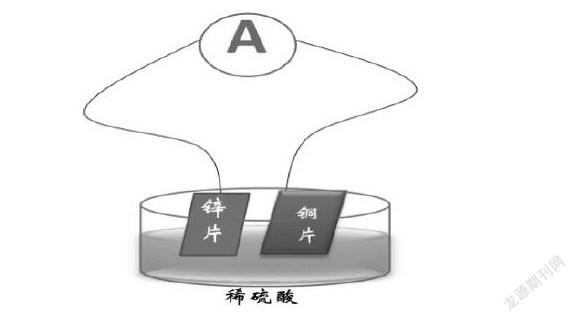

演示实验:

提问:为什么锌片与稀硫酸接触?

演示实验:

分析解释:

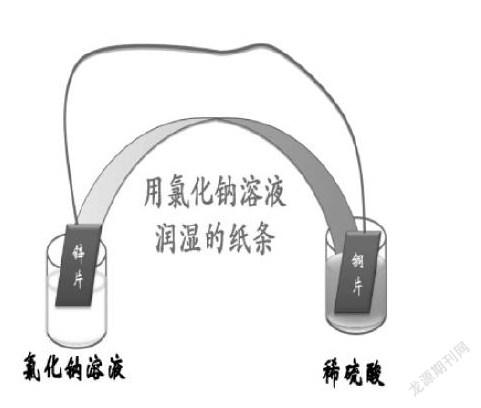

淡化“电极电势”的感念,此环节的设计是让学生接受到客观事实——物质不接触也能反应,这正是原电池装置的奥妙之处。

讨论交流4:

在产生电流的过程中,锌片、导线、铜片、氯化钠溶液、稀硫酸分别起到什么作用?

讨论交流5:

依据锌铜原电池,请学生尽可能多地归纳出原电池的要素。

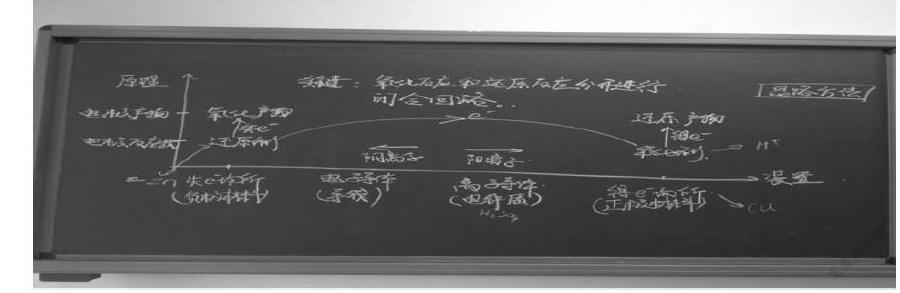

从原理和装置两个维度构建原电池的思维模型。

B教师:讨论1:在什么条件下可以实现化学能和电能的转化?

讨论2:电流通过用电器,对用电器做功从而产生电能。电流就是电子的流动或转移,那么哪一类型的反应可以产生电子的转移?

讨论3:当氧化剂和还原剂直接接触进行反应时,化学能要经过一系列能量转换才能转化为电能。那么能不能使氧化剂和还原剂间接接触呢?

讨论4:怎样实现将氧化反应和还原反应拆开?

讨论5:考虑氧化反应和还原反应发生的条件和环境,选择什么氧化剂和还原剂?

讨论6:从物理电学角度考虑如何选择仪器、怎样组装?

学生尝试画出装置,并与同伴交流。同时进行分组实验探究。

实验1:把一块锌片和一块铜片同时插入盛有稀硫酸的烧杯里。

实验2:用导线将锌片和铜片连接起来。

实验3:在导线中接入一个灵敏电流计。

【感悟】

两位老师采用了问题导学方式引发学生思考,笔者认为,A老师的教学设计更加通俗易懂,问题层层推进,学生得到充分的思考和分析,化学核心素养得到了培养和提升。B老师设计的问题比较直接,导致学生得到问题才去思考,缺乏主动思考的空间和驱动力。同一教学内容,不同的教学过程导致学生的学习过程不同,A老师采用的方式更加符合笔者所在的学校的学生需求,B老师的教学设计更适合基础比较薄弱的学生群体。因此,教学设计除了要思考培养学生核心素养的目标,还需要考虑学生群体的接受和思考能力。

片段3:原电池组成分析

A老师:

讨论交流:请根据分析原电池的思路方法,分析电池中各个部分的作用。

学生归纳分析,老师总结:

B老师:

讨论1:将化学能转化为电能的装置需要什么组成条件?下面请同学们动手进行探究实验设计,看谁组装的原电池最多。

[实验探究]材料:铁丝、铜丝、锌片、铜片、石墨棒、稀硫酸、CuSO4溶液、ZnSO4溶液、乙醇、猕猴桃,灵敏电流计、烧杯、导线

讨论2:比较伽伐尼电池、伏打电池和大家的探究实验,归纳原电池的组成条件。

学生实验,讨论后归纳:组成原电池的条件(两级一液一连线)

(1)有两种活泼性不同的电极材料;(2)两个电极插入电解质溶液中;(3)形成闭合回路;(4)自发进行氧化还原反应。

【感悟】

A老师让学生自主分析原电池的组成及其原理,对学生的能力要求较高,最后采用二維坐标的方式总结本节课的知识,方式新颖独特,使学生的能力得到升华。B老师教材实验的基础上,提供了更多的实验仪器和药品供学生选用,使学生获得了充分实践和验证的机会,能提高学生的动手能力和创新能力,学生更加容易在学习中体验学习的乐趣和成就感,并在实践中总结出核心知识,从而培养了学生的核心素养。

结语

“同课异构”的教学模式,针对同一个课题,教师采用不同的教学设计和教学过程,课堂教学也迥然不同。笔者认为,无论怎样设计,对原教材的合理运用是基础,实现核心素养的培养目标是关键,教师的作用是从教会学生“学会”知识转向培养学生“会学”知识。因此,教学设计要突出培养学生“学会”知识的能力和方法,让学生即使忘记了知识,也还有能力去学会自己需要的知识。

参考文献

[1]孔杏格;核心素养背景下如何优化教学设计[J];河北教育(教学版);2018年09期

[2]郭丽丽;刘妍;杨富巍;朱元成;论化学学科思想的教学全过程培养[J];中学化学;2018年07期