古元 情系桑梓 泽被故里

2019-09-10李璧如

李璧如

故乡童年,熏陶成长

走进珠海唐家湾镇那洲村北边一座民居,门前首先是一道狭长小院,青砖院墙上面摆着各式盆花,而左边连接着一处小花园,生长着木瓜树、桉树、番石榴和番荔枝,果木香气,葱葱郁郁。建筑正厅上方墙壁、门额和屋檐绘有山水花鸟的壁画或以灰塑装饰,入正门,过天井,正厅置祖荫联:“座绕慈云叨佛力,家留旧泽念宗功”,另有一家训联:“和气致祥百忍成金处世端资退让,厚德载福惟善为宝持身贵养谦光”。

这里便是古元的故居。

时间回溯至1919年,彼时古元刚刚出生,为了避免孩子遇到灾祸,父亲虔诚地把他“契”给关帝庙的关圣大帝,并给他取名古帝源,求关帝保佑他健康成长。古元的父亲名为古万建,老实厚道、沉默寡言,曾与同乡一起漂洋过海到巴拿马谋生,由于自身经历,他十分重视孩子的教育,在他看来,多读书多识字未来才会“有出息”;而古元的母亲黄氏温柔聪慧,虽然目不识丁,但爱栽花怡情,在屋前屋后种满玫瑰、芍药、鸡冠、百合等鲜花。

那洲村自然淳朴的田园风情,为古元的童年提供了自在舒适的土壤,他就像充满生命力的树苗,在自然的怀抱中生长。年幼的古元有时帮助父母做一些喂鸡摘菜等农活,但是更多时候与年龄相仿的同伴一起玩耍,游泳、抓鱼、捉螃蟹、捡田螺,山野乐趣无穷。古元还钟情于制作与放飞风筝,他用小刀把竹子劈成细条,绑成风筝架子,糊纸涂色,拴绳放飞,这时田野间就会回响起儿童们奔跑的脚步声与欢呼声。

及至七岁,古元开始上学,以《孟子》《论语》《唐诗》为教育启蒙。在学习成绩名列前茅的同时,古元对美术的兴趣也在缓慢滋生。当时岭南建筑风格盛行在屋上绘制花鸟山水或灰塑,几乎每家每户都绘有鲜艳图画,使古元对绘画耳濡目染;村中还有许多宏伟高大的氏族祠堂,祠堂中绘着花卉鸟兽、人物山水的壁画,它们色彩艳丽,构图饱满,用线有力,其中不少内容出自典故与传说,如“李白醉酒”“八仙过海”“渊明赏菊”“踏雪寻梅”等。课余之时,古元常常独自一人前往村中祠堂,欣赏墙上绘着的壁画,感受色彩与线条的魅力。除此之外,当时一种厂商为推销香烟而放置在烟壳内赠送消费者的硬纸小画片风靡一时,这些香烟盒画片的内容五花八门,包罗万象,印刷精致,色彩绚丽,加之每盒香烟里的画片都不一样,朋友之间会经常互相展示和交换,无形中也影响着古元对美术的兴趣。

艺术天分悄然酝酿,再付诸笔端,古元开始在課本的空白处作画,先画一些简单的树木花草与小鸟家禽,偶尔还会在桌子与椅子背上刻。不久后,古元考入广东省立第一中学(现广雅中学)就读,在中学更为精彩的生活中,最让他心向往之的仍然是美术。据古元初中时的同学回忆,他周末常带画箱外出写生,对水彩画富有心得。古元当时的作品虽然尚未成熟,但是已经显露出非常可贵的素质,如对造型的敏感,对生活的热爱,对乡土的迷恋,对意境的追求,他的速写展示出了对生活敏锐的观察力和表现力,水彩画更是显示了他艺术气质的质朴和诚挚。带着童年时的熏陶与奠基,古元从故乡出发,走向延安,走向全新的天地。

峥嵘年代,头角峥嵘

1938年9月,十九岁的古元辞别了那洲村的父母与兄弟姊妹,在八路军驻广东办事处的介绍下,辗转来到延安,投身抗日洪流。随后,他进入延安鲁迅艺术学院,成为美术系的第三期学员。古元之前擅画水彩,不过由于当时绘画的纸、笔、墨、颜料等材料很难进入延安,只有因地制宜,创作木刻作品,古元也从此和版画结下了不解之缘。

于鲁艺毕业后,古元来到碾庄,陕北农村劳动人民勤劳、智慧以及淳朴憨厚的品德,让古元深受触动,农村生活也成为他刻画的主题。1940年,古元创作了版画《运草》,著名美术家蔡若虹惊叹道:“第一次看见古元的木刻小品《运草》时,我惊喜地发现这个年轻人能够在无比荒凉的景色中发掘出美。没有经过劳动锻炼与艺术锻炼的作者,是绝对画不出这样的作品来的。”在川口区碾庄乡,古元将西方木刻艺术的精华,与中国民间艺术的表现手法相结合,创作出一批反映解放区战斗生活的优秀作品。1942年10月,第一届双十全国木刻展览在重庆举行,来自解放区的木刻作品引起轰动。著名画家徐悲鸿看到古元的作品《铡草》等后非常激动,将其誉为中国现代美术史上最成功的作品之一,特撰文夸赞“发现中国艺术界一卓绝之天才”“我惟对于还没有二十年历史的中国新版画界已诞生一巨星不禁深自庆贺”。

1942年5月,古元参加了具有划时代意义的延安文艺座谈会,1945年4月美国出版的《生活》杂志以“木刻帮助中国人民战斗”为题,刊出了十四幅中国的木刻作品,其中有古元的代表作《冬学》等三幅,古元的名字及其作品便在国内外艺坛上大放光彩,蜚声遐迩。

随后,古元随解放大军挺进华北、东北,他的创作紧扣革命与人民,呈现出更为广阔的视野、更为强烈的节奏以及更为有力的战斗性。他以《烧毁旧地契》描绘土地改革运动中农民打碎枷锁的喜悦,以《人桥》描绘淮海战役中人民解放军的英勇无畏,以《打过长江》描绘百万雄师过大江的宏伟气魄,如一面时代之镜,映照出历史的壮阔波澜。

新中国成立后,古元从古今中外的优秀艺术中取其精华,内化为己用,不断提高艺术创作水平,涉及题材也日益广泛,由此创作了大量木刻作品、水彩作品。古元的水彩画造诣极高,既有版画节奏鲜明、造型概括的特点,又注重意境和韵味的营造,以东方的诗情画意及美学情趣,体现了水色淋漓、轻快透明的艺术魅力。

晚年的古元担任中央美术学院第四任院长,倾心于美术教育事业的同时,他仍然在艺术道路上持续探索。他还写诗自勉:“南国一孺子,陕北求真知。不觉逾七十,愚叟志不移。”

深入生活,心怀群众

古元作为一名国内外素有盛誉的著名版画与水彩画艺术大师,他的作品技艺精湛,水平高超,其中蕴藏着一种长青、蓬勃的生命力,这源于古元对群众与生活的饱满热爱与深厚情感。

古元于鲁艺毕业后,被分配到延安县川口区碾庄乡担任乡政府的文书,全村42户人家,只有一个人识字。当时边区正在农村中掀起扫盲运动,提出了“识一千字”的口号,古元辗转反侧地思考,终于想到一个效率高、实用性强的方式。他每天绘画二十张“识字卡片”,以上面绘着图像、下面标注文字的方式,将老乡们最熟悉的耕作器具和农家动物进行展示,又再挨家挨户地将它们送到老乡的窑洞里。老乡们笑呵呵地将这些卡片贴在窑洞炕头的墙上,所有人一起用手比划这个字的模样。古元心中真正装着群众,艺术创作也真正做到服务于群众。

古元的早期木刻作品在艺术形式上受西方木刻的影响,着力表现体积与明暗,画面上笼罩着较为浓重的阴影,不过这种舶来的艺术风格并没有让老乡们接受,他们把人物脸部的阴影说成是“阴阳脸”,看到刻人脸用的排线,说是“长毛毛”。打破已成的体系十分艰难,但古元仍为了探索群众更为热爱的表现形式,敢于破旧立新,从研究、借鉴陕北剪纸等民间美术入手,创造出以阳刻为主、简洁洗练、明朗清新的独特风格,赋予木刻作品鲜明民族特色与地方特点。

“我的木刻是在农民的炕头上展出的,周围的老乡们就是我的观众,也就是我的老师。”解放区的艺术来自躬于土地的实践,它平易近人,饱含生气。对古元而言,创作劳动的愉快来源于老乡们的笑容与肯定,手中的木刻刀和画笔也是记录下自己亲眼目击的生活场面,他认真汲取着乡亲们的意见,不断改进完善自己的创作。有一次古元看到农民将丰收的谷子倒入谷仓,他想到过去农民打下谷子要交到地主老财的仓里,而如今则可以倒入自家的粮仓了。从一个背影,古元不仅联想到了农民内心的喜悦,更是看到了背后不平凡的意义,古元满怀真挚地创作《入仓》,以细节知微见著。

谦和、朴实的古元在艺术上始终追求“我想把我经历的时代,尽可能在我的画板中留下一些痕迹。”一直以来,古元的作品都伴随着时代的脉搏,触动着社会生活的神经,以他饱满的热情、優美的艺术形象,创造着与社会生活相呼应的艺术作品。

在古元的艺术生涯中,无论是在硝烟弥漫的战场,还是在平静祥和的校园,无论是被掌声和鲜花所簇拥,还是身处逆境,他都从未忘记过他的故乡珠海。1982年10月,“古元画展”在广州举行,展出期间,古元在广东各地参观访问,专程回家乡探亲访友,为当时的珠海市金鼎镇题字“南国花如锦,金鼎满目春”,后来也多次返乡探亲,创作了《渔女献珠》《珠海远眺》等水彩画作品,《珠海朝晖》等木刻画作品,画中轻摇的海浪、捧珠的渔女与岸边正崛起新生的都市,饱含着他对家乡的深情与期待。

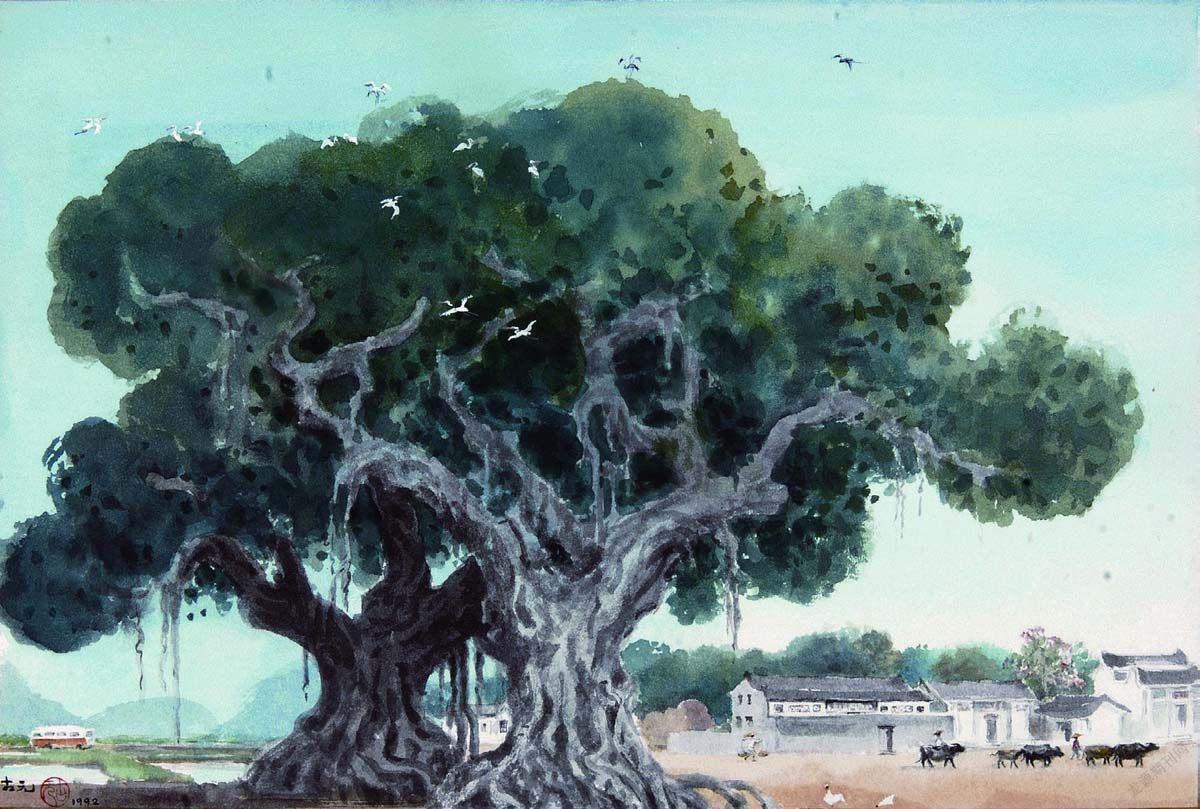

古元故居中悬挂着一幅亲笔题字,上书“情系乡土,饮水思源”,旁边还有一幅送给那洲村乡亲的《家乡的大榕树》,这个场景也不止一次出现在他的笔下。画幅上天空湛蓝,田舍俨然,两棵巨大榕树树冠茂盛如云,上面点点白鸟绕翔,下方村民与水牛怡然而行,是一幅优美静谧的乡村田园图卷。初看时会以为这是古元晚年在家乡写生所绘,可是据馆中的工作人员说,这两棵树早在他小时候记事起就已经不在了。时光荏苒,参天古木已经消失在漫漫百年的历史长河中,但是在古元的笔下,凝结着他心中永恒的故乡。