去敦煌壁画里“干农活儿”

2019-09-10高倩

高倩

你还记得拉斯科洞穴中的壁画吗?远古时期,人们为了填饱肚子整天奔波。那时候还没有文字这种东西,古人该怎么记事呢?他们很机智地把野兽、打猎场景,以及他们创造出的神话涂画在居住的洞穴里,于是壁画诞生了。大名鼎鼎的敦煌莫高窟壁画就因其规模之大、艺术造诣之高、题材之广博,成为我国壁画艺术的珍宝。又名“千佛洞”的它是一座佛教艺术宝库,不过其中也包含很多对日常生活的描绘,比如古代在田地里辛勤劳作的人。在那个年代,人们是怎样耕作的呢?也许敦煌壁画能告诉我们答案!

神秘农具——“曲辕犁”与“跷跷板”

“犁”是古人为了松土而发明的农具,用来帮农民伯伯开垦荒地。唐朝《耒(lei)耜(Si)经》中记载的“曲辕犁”还能根据土地情况调整耕地的深度,可真实用!不过随着时间的流逝,这种工具渐渐消失了,它有着怎样的结构?它是如何被制造的?-切都成了谜。

幸運的事情发生了。考古专家在莫高窟的壁画里发现了这样一个场景:一名农夫一手持着用于耕作的工具,一手挥鞭驱赶着田地里的牛。而那农夫手里扶着的,不正是消失已久的曲辕犁吗!后来,考古专家根据壁画图像和史书记载,终于复原了这一神秘农具。看来敦煌壁画不仅是一本“画册”,还是一个还原文明真相的“解密宝盒”。

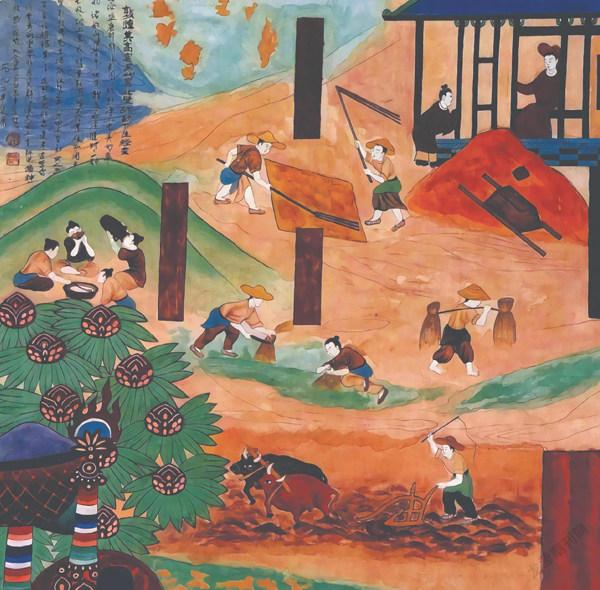

另一幅《耕作图》的下方,两头牛正拉着一张犁,如果不特别注意的话,你可能会忽视套在牛颈上的那根木杠。这是做什么用的呢?其实在木杠的中间还有一根横梁,这些小设计都是为了让牛和犁稳固地连接,形成“二牛抬杠”的结构。直到现在,我们还能在一些山区看到这种古老的耕作形式呢!

除了耕地,农民们还有一项重要农活儿——为稻麦除掉坚实的“保护壳”。《踏碓(dul)图》中,一位身着长衣长裤的农夫紧紧握住胸前的木杆,用脚一下一下地踩着一块木板。这块木板的中间有一根横梁,木板的另一头插着沉重的木桩,是不是很像“跷跷板”?聪明的古人利用杠杆原理发明的碓是一种捣米工具,比起用手来捣米脱皮,这种工具可方便、省力多了!

种地指南——节气与节日

相传农耕的始祖神农氏“因天之时,分地之利”来教人耕作,农业由此产生。指导农耕的“二十四节气”就是“因天之时”的最佳证据!比如“立春”是春天的开始;继而雷声骤响,惊醒了蛰伏的小动物,于是就有了“惊蛰”;“芒种”谐音“忙种”,是农忙时节的最佳写照。

《雨中耕作图》中,一位农夫正赶着牛在雨中耕作,而右侧一个农夫挑着庄稼匆忙走过。与此形成鲜明反差的是画面下方的农夫一家,他们正享受着难得的悠闲时光:母亲席地而坐,正在说话;孩子双手捧碗,侧耳倾听;父亲左手端碗,右手拿筷,吃得津津有味。一家人对丰收怀着满心的憧憬。

为了祈求风调雨顺,古人常常举行盛大的祭祀活动。这些活动有的流传至今演变为民俗节日,比如我们熟悉的腊八节。过去腊八节是古人祭祀先祖、祈求丰收与吉祥的节日。《牧女献糜》为我们描绘了关于腊八粥的传说:佛教的创立者释迦牟尼在山林中修行,不饮不食,骨瘦如柴。然而经过数年的修行,他发现饥饿并非脱离苦痛之道,因而离开山林。此时,天神派了一位牧女把乳糜献给他,帮他渡过劫难。乳糜就是用乳汁和酥油熬成的粥,一些寺庙的僧人在腊八节这天仿效牧女,把用香谷和果实熬成的粥分发给来寺庙参拜的信徒,以求佛祖的庇佑,于是就有了在腊八节喝腊八粥的习俗。

谋事在人,成事在天

《收割图(弥勒下生经变)》让我们一览无余地看到弥勒法界的种种盛况:一种七收、天雨润泽、金沙铺地、慈心平和、长寿安乐。在佛经故事里,弥勒净土中的自然顺应人的需求,土地杂草尽除,谷物一年可收获七次。当然,在“靠天吃饭”的古代社会,农人并非总能“一分耕耘,一分收获”,但这幅画和那些以雨师、降雨龙王为题材的画一样,无疑都蕴含着古人对司雨之神的崇敬,对美好生活的愿景和对自然虔诚的敬畏。

时间的洪流冲淡了壁画原本亮丽的色彩,但是画师在农耕图中所赞颂的“勤劳”与“智慧”却永不褪色。“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。”那些祖祖辈辈都辛勤耕作的农人,在寒风烈日中尝到的生活况味,恐怕少有陶渊明笔下的闲适恬静。但因他们心中怀着“春耕秋获”的美好愿景,才让饱含艰辛的农耕生活充满了无限的诗意……