镜头之外

2019-09-10Auralite23

Auralite23

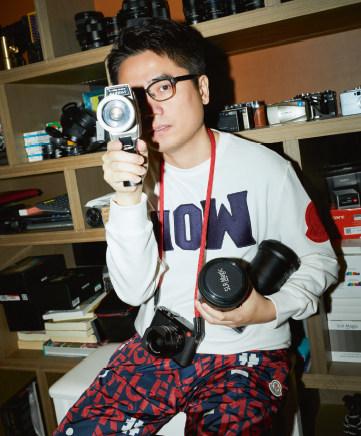

格纹西装外套和拼色休闲鞋均为Gucci蓝色印花襯衫Dsquared2蓝色条纹印花休闲裤Giorgio Armani

井越在接受采访的时候,耳边一直在幻听某电子游戏开场时的声音,还没从房间走入客厅之前,他一直以为自己没有关游戏机。前一天晚上,他打游戏打到凌晨4点。

刚到北京的时候,他是一位脱口秀编剧,他热爱喜剧也热爱喜剧创作,那一年里,他写了很多所谓的“数字短片”,相当于一个小剧本,但有些剧本并不那么适合脱口秀语境,十个里面往往只能用上两个,他想把剩下的本子拍出来,但碍于没有足够的资金和团队支持,迟迟无法实现。在这个档口,长期沉迷于各类YouTube视频的井越看到了Casey Neistat的Vlog,这种将日常生活作品化的视频模式让他意识到个人独立创作的可能性。在这个可能性下,井越放弃了Casey的影视化Vlog风格,转而将Vlog融合为自己的即兴喜剧平台。

《制作Vlog的四个步骤(劲爆)》和《分享一些生活小窍门(劲爆)》都是根据他之前的脚本改编的,这些并不算是真正意义上的Vlog,更像是荒诞短片,他在视频里说了很荒诞的话,没有在真正地教别人制作Vlog,也没有真正分享生活窍门,他不是喜欢教别人东西的人,也完全没有分享欲。无厘头的搞怪、让人后知后觉的笑点和“劲爆”滑稽的标题构成了他的内核,延续到了制作Vlog上,形成了一种在社交网络上难以复制的喜剧形式。

“我觉得Vlog里最重要的成分是一种‘内核’,这是要比风格更加重要的东西,它是你创作Vlog的根本原因。大多数人在做Vlog的时候不假思索地默认内核是‘分享’,其实是可以对内核进行反思调整的。我的内核是喜剧,其实本质上就是个短片创作,只是它是即兴的而已。”创作这种即兴喜剧形式的Vlog需要能力,创作者对镜头语言、即兴创作、剪辑能力、音乐认知、影视认知,甚至包含营销模式,或多或少都得掌握。

我所谓的“世界比我想的要美好一点”源自通过自己创作,用Vlog来实现一部分的自己,从而让这个世界的展开方式更好一点。

“我的Vlog百分之八十是不掺杂任何表演的,剩下百分之二十可能是我的一些即兴发挥没有达到预想值,或是我突然想到更好的措辞方法,于是我会再重复一遍刚才的语言,但这种情况往往最终还是用的第一条,因为之后的身旁人的反应就很难自然了。所以为了保证百分之八九十的内容都是第一反应,我会录很多素材,开各种玩笑,或用各种方式去进行创作,保证最终的东西都是可看的。而且我这里所谓的‘表演’其实也是模拟一下刚刚发生的情景,我的视频百分百都是即兴的无编剧的,而不像很多恶作剧视频、反应类视频甚至Vlog,都开始有脚本策划,即兴对我来说代表着真诚,这个对Vlog来说很重要。”

井越的Vlog常有一些猝不及防的全新的笑点,即兴喜剧无法遵循一套规则,所以在内容上甚至很难不出新的东西,相反,很少有技巧上或者硬件上的创新。他不会在视频里加一些看似炫目的剪辑和转场,也不会时不时用新的器材拍摄。一年多以来,他的器材零更新,甚至在简化器材,有很多手机拍摄的镜头也被他选用进Vlog当中。他在系列《Not a Vlog》里面,尝试着用全对话的方式来展示,视频里面几乎每一秒内容都是他跟另外一个人在对话,甚至很多画面里,除了他一直在说话,没有别人。

他尝试录了很多音乐场景,拉二胡、唱戏、蹦迪或者是摇滚乐现场的场景,录下来之后再将画面和各自代表的背景音乐互换,产生了一种时空错位的美感。“我真的能做到每一个视频,无论是哪个系列,都搞一些新的东西,因为这是乐趣所在。”他以“Vlog”来抒发他的创作欲,“创作”对他来说,是件异常重要的事。“我越发创作,越觉得‘创作’这东西对我来说很重要。成为一个创作者去实现你自己,如果只是一味地停留在一个很轻松的上帝视角的评判者来看,你实现不出来东西。当然,所谓的‘实现不出来东西’对绝大多数人来说是无所谓的,但是对我来说不行。这时候我以‘Vlog’为一个载体去进行创作。”

身为喜剧创作者,必须是有幽默能力的,但在生活里的大部分时间,不需要创造所谓的“幽默”时,井越整个人是保持不幽默的。如果你在生活里要求脱口秀表演者讲一个段子给你听,对方会有被冒犯的感觉,这像家庭聚会上你要求一个孩子朗诵一首诗,对他们来说这都变成了才艺展示。“当喜剧成为你的工作时,你是需要‘单调乏味’来休息的。‘单调乏味’我认为是很重要的,就是保持重复性,一直坐在沙发上,看无聊视频或者是睡觉打游戏。”井越承认自己大部分的生活是不值得被记录的,就跟其他每个人的生活一样。Vlog对他来说终究是一个实现自己多元创作的形式,而非用来炫耀多彩生活的工具。

井越的置顶Vlog《当我们再来一次2018》的结尾,他说“到今天,世界比我想的要美好一点”,这句话不难读出一点悲观的意味,身为一个悲观主义者,井越认为所有的乐观主义者都是近视的,“你只要足够远视,你就会想到生活多糟糕,但这样是能产生喜剧效果的,做喜剧就是牺牲自己。当然,只有你是悲观主义者,你才会发现生活比你原先想的好了那么一点。”

王晓光用手拉扯了一下颈部,打开可乐,三口喝完,补充在暴晒之下流失的糖分,这一段画面的速度卡紧了BGM的节奏。“我觉得从嘴唇到喉咙全部都黏住了。我觉得旅行不在乎去哪里,也不在乎跟谁一起去,在乎的是你选了一条什么样的路线,我们今天就选了一条非常难忘的路线。”王晓光在6月1日发布的Vlog里,分享了他爬上卡兹别克山的路线。但在隔天记录拍摄Vlog满三周年的视频里,他边总结了对于拍Vlog的新思考,又反思了他的前一天,“我觉得昨天是很好玩的一天,就是拍视频拍得不好,剪得也一般。”

拍了三年的Vlog,王晓光开始面临一种两难的境地,生活中的新鲜事物基本都拍过了,看事物的角度也已经用尽,他想试着开始去考虑每个视频的实际作用,如何能够更好地获取用户,或者提高观众的体验度,走向一个更加专业化的领域。升级器材设备,花大量时间整理素材和剪辑,留出预算推广自己的Vlog让更多人能够看到,这样尝试了几个月,他终于又明白自己并不是那么适合专业化。

“对我们来说,现在找一个想要拍的选题已经不像以前那么容易,找到选题之后总是想要把它做得好一点。成品出现之后,推广视频也有一定的成本,这一切的结果就是视频越来越少。”但实际上,多花十倍的时间剪辑和搜集素材并不能真的让他的视频质量提高十倍,一星期只专注在提高一个视频质量上,反而会让他放弃了很多生活中其他值得分享的事件。现阶段的他,又回归到一开始的“随意”“业余”“不精致”,分享生活中微小的闪光点。

这样的思考,让他想起之前看的一本讲YouTube的书里提及的Green兄弟,他们生活在不同的城市,相互约定在一年的时间里面不用任何通讯工具,而是将想说的事情做成视频发给对方看。跟以往不同的是,这两个兄弟没有用E-mail传送,而是选择上传到YouTube上。尽管一开始观众不多,他们也坚持从身边的各个视角去寻找值得分享的事件录制成视频,这样的状态虽然并没有被包装成所谓的Vlog,但是其中的内核十分相近。“我一度觉得我是不是能做那种短视频,就讲今天很小的一件事情,哪怕它可能都没有配乐,但是它是我今天觉得一件值得说的事情,这概念很像本源的Vlog。”

王晓光很难突破也不需要突破“随意”的风格,比起一些慎重拍摄Vlog,前期投入大量时间策划的Vlogger来说,他总是拍一些日常且随机的镜头,甚至有一些设定也都是突发奇想。两年前拍摄的《世界第一的花火大会》里,有一段他的朋友王白白写的诗,“那首诗真的也很随机。我们拍完花火大会以后,去了一幢叫光之馆的房子,我们很多朋友把它包下来住,在那里发呆聊天。跟白白在楼下泡澡的时候,我说,你要不帮我写一首诗放在画面上,他说好,然后我们上楼继续聊天到大概12点左右,他把诗发到了我手机上,我剪辑的时候就放进去了。这个效果非常好。但这不是你一开始就想好了,我要放一首诗在里面,而是你处在当时的情绪里,做了恰当的事,才最终塑造了它。”哪怕是两年前的事,他在叙述的时候也很细致,跟他在Vlog里的一贯作风一样。

拍Vlog,镜头里的人的反應对他来说很重要。“反应就是你不拍Vlog就很难被记录下来的东西。比如说我开车吃了个罚单,如果被拍下来就很好玩,但是如果你不拍的话,你只能跟别人说,我今天吃了个罚单。其实很少人见过自己吃罚单时的画面吧。”这种反应可大可小,网络上广为流传的一些小视频里大多记录了人们的一些反应,例如镜头里的人被他人的恶作剧吓到,而这种随机性的反应又恰巧是真实感的来源。他用来记录自己学习做菜过程的“平凡料理”栏目当中,常常在试吃完自己做的食物之后边“皱眉头”,边思索该如何给大家描述这个味道,这个微小的动作也正是一个“反应”。

王晓光一开始其实不会做菜,很难想象一个不会做菜的人会觉得自己拍摄的美食栏目视频会有人看。他天性乐观,虽然之前有着十几年的媒体从业经历,但实际上他没有真的做过影像相关的工作,且照片拍得也不好,“但是一到拍Vlog的时候,我会觉得说我这样就可以了,这样就会有人看的。一开始做Vlog的时候,要说服自己相信有人愿意看你拍出来的东西,其实需要一些盲目的勇气,但也正是盲目乐观这点帮助我决定去做Vlog。”

很多人会问我说出去玩的时候拍Vlog会不会影响旅行?我的原旅行计划是不是就没有了?我说:对,但是它会给你一个新的旅行。

军绿色休闲外套、黑色印花短袖衬衫和军绿色休闲裤均为Ermenegildo Zegna

他把自己的Vlog定义为“平凡Vlog”,看起来没什么了不起,却又好像有点东西。无论他的Vlog是拍给认识的人还是陌生人,他总是第一个观众也是最后一个观众,每一支Vlog对他造成的影响一直都在,他能详尽地描述拍摄过程,也常反思没有用更好的方式拍摄,但重要的是传达和分享情感,无负担地创造快乐的瞬间。

黑色背心、白色长裤和棕色皮带均为私人物品

我想要一直进步,去找寻我心中的最珍贵的部分,可能就像猴子去捞水里的月亮一样吧。

很多人在网络上看到的竹子是一个特别乐呵开朗,生活过得随意轻松的形象,但实际上大家只看到了她生活中的一面,工作上的她抠细节又较真。她永远在对过去的作品不满意,每次回看的时候,都会觉得或许有些细节可以再丰满一点,当然这些部分也不至于让她非常懊悔,对拍摄的兴趣,让她愿意在产出作品的时候不断自省和进步。

Vlog这个关键词在微博出现之前,她其实一直都处于一种很模糊的定位当中,她既不属于美妆博主,又不属于时尚博主,更不属于数码电器博主,“我到底属于哪种类型的博主呢?”尽管当时她已经是一位影像制作人了,从拍摄婚礼到广告再到纪录片,她拍过各类型的片子,她喜欢以视频的形式跟大家沟通,转变成Vlogger,也只是转变了一种呈现自己的容器。“我可能更像一种导演型的Vlogger吧,我想向大家展示一个世界。Vlog最可贵的地方在于它的真实和接地气,像一部生活纪录片。”

三年前,竹子处于创作的瓶颈期,这个过程让她很迷茫,在这样进退两难的时刻里,她做了一个决定,放下大相机拿起小相机,拍点Vlog,作为生活中休闲的调剂品,而观众恰巧喜欢的就是她非常自然的情绪流露,非常真实的生活故事。“我开始思考,作为一个纯粹的作者,我能生产什么,观众爱看什么。无论是Vlogger还是Filmmaker,我一直以来最喜欢做的事情就是去创作内容,创作能让大家有反应的内容。”

作为一个Filmmaker,竹子一直以来都扛着专业的大相机,理论上追求的应该是灯光、美术、对话、镜头,尽力让自己的画面更加精致有用意,而这刚好跟Vlog的魅力相反。Vlog充满着不加修饰的内容,偶尔让我们觉得传递出来的信息过于生猛。“但是往往这个真实的部分可能是所有的电影作者想从虚拟的故事中去模拟却难以达到的。”她希望她的故事真实而流畅,创作的每一个当下她都能在享受。

竹子的Vlog更新频率很高,很多人都误以为她一天当中记录素材的时间占据了生活中的大部分,可如果你跟她生活一天,会发现她一天之中拿起相机的频率并不高,每天真正去记录的时间也就十到二十分钟。她在拿起相机之前,大概会清楚这个场景会怎么用,该怎么拍,怎么让它看起来很自然,又不会破坏当下的享受。“如果我觉得这个瞬间就应该好好地去体验、去生活、去感受,其实我不会拿起相机。做一个好的Vlogger,你必须得是个生活观察家,你得成为一个真正会享受生活、制造生活乐趣的人。”

竹子想起她在美国参加“火人节”音乐节的时候,大家八天之内在黑石沙漠上建起一个虚拟的“城市”,最后一天再烧毁这座“城市”。“其中一天晚上我跟朋友出去狂欢到了凌晨,从party地点出来的时候,发现所有的人都在自己的交通工具上,往太阳升起的地方骑,我也开始往太阳升起的地方骑,那一瞬间你看到大地,天色,无边的沙漠,你看到所有的人都在往太阳的方向骑,而你可能跟朋友和爱人一起朝太阳的方向骑,你的内心充满着情绪,那个时候我感动得已经快哭出来了。但我没有选择去记录什么,只是在快骑到太阳方向的时候,我拿起Vlog相机,录了大概一分钟的时间,之后就也没有再去录任何东西了。记录的这一瞬间素材,或许可以试图让大家跟我感受那个瞬间我心里的情绪吧。”

竹子是一个在生活里很会找乐子的行动派,她的妈妈也是这样的存在。她讲妈妈退休以后的故事,参加模特队、舞蹈队、合唱团,为自己定制旗袍,为自己找化妆师,带领着二十几个像她一样六十多岁的人去各种地方演出,甚至把她们带到了柬埔寨,一个不会说英语的人拿着手机翻译器帶着大家去旅行,跟酒店的人吵架,坐着一艘船从一个地方去另外一个地方,又危险又好笑。竹子讲述故事的语气跟Vlog里面一模一样。

“有的时候我们都在想:我要变成一个行动力很强的人,我今天想的事情我明天就要去做,可是我今天想了,最后还是把这件事情割舍了,但当我们问自己,除了懒惰,我们割舍的原因还有什么呢?”很多时候是因为我们害怕失败,怕做了一件事情会遭到别人笑话,拍了一部片子别人会觉得很幼稚,怕去尝试一个新的职业选择时,别人告诉你其实你并没有天赋。“但是我一直以来都觉得自己有一点像阿甘,我把自己的位置看得很低,我不需要别人告诉我:竹子你多么的天赋异禀,你多么的聪明,我觉得当一个阿甘挺好的,如果你真正能愿意去当一个阿甘,也许那个才是所谓生活中的大智慧。”

或许每一个人都有一本个人辞典,里面装满了自己对于世界的解答和认知。这些解答在年轻的时候,处于被构建中的状态,有着不确定和不成熟,但随着时间和经验,渐渐对这些认知有了一个更坚定的回答。Vlog正是竹子分享这本辞典的载体,她不断地填充这本辞典,当这本辞典越来越丰满的时候,结构开始难以撼动,而每一个翻阅这本辞典的人,都有可能从中找到一些属于自己辞典里的关键词。

去飞猪家里拍摄的时候,他比想象中配合许多,“任你们摆布,你们是导演,我就是个演员”。这些用词让人想起他微博认证的“广告导演”,比起Vlogger,他更沉浸在广告导演这个角色里。拍广告的时候,角色分工明确,摄影、剪辑、导演和调色等诸多不同的环节他都做过,“那么在不同的角色里面,你需要去进入这个岗位,不要串台,对吧?只要让各个岗位的人发挥他最大的能耐就好。”

他的工作室跟平时呈现在镜头里的没什么区别,只是这一次我们看到了镜头以外的东西,主光源和辅助的柔光分别分布在显示器的两角,这样的设置可以在镜头中展示最好的一面,“所有这一切都是设置好的东西,它不是一个真实的状态。”真实状态中的他会把所有灯光关了,镜头只能呈现出一个暗黜黜并不美观的画面。飞猪眼中的Vlog是一个有选择的呈现,镜头打开的那一瞬间人就进入了一个表演的状态,而剪辑就是一种包装。

飞猪的名字“出圈”是因为那组《朝鲜95小时》的Vlog,大部分人对他的了解只止步于此。飞猪在这支Vlog中设计了一个类似美剧的片头,拍摄和剪辑上也花费了许多心血。作为一个大家都好奇的公众性话题,这组Vlog的意义远大过Vlog本身。

在这之前飞猪就拍过不少Vlog,但他其实很讨厌听自己讲话的声音,也不喜欢面对镜头说话。头大,公鸭嗓,他眼里的自己站在一切可以呈现在镜头里的事物的反面。可要开始拍一个Vlog,不可避免地要对镜头输出,讲自己的故事,输出自己的观点,于是很长的一段时间里,他试着克服这种恐惧,对着镜头一直说话,说到相机没电,把文件导出,看到自己想吐的程度。这些内容自然没有成为后来的素材,每一段实验品都被丢进回收站里永久删除。

我想要的已经不仅限于Vlog这种视频形态了,同样一个摄影机,你可以用来做更多别的事情,归根结底是视频内容的输出。

飞猪的父亲从事出版社的工作,他从小在一个媒体大院里面长大,耳濡目染之下,对媒介比较感兴趣,虽然正儿八经做视频两年不到,但他对于视觉的产物,有天然的概念,他知道一个视频要怎么样被制造出来。十几年前,他就开始从事媒体工作,在《经济观察报》做过全球商业类的报道,给《南方周末》写过很长时间的文化版稿件,和朋友一起做过的播客在几个月内就获得了德国之声的全球最佳播客奖。十几年后的Vlog作为视频的一种形式,成为新的载体,输出他看到的世界。

拍Vlog拍到一定阶段以后,他开始希望进行一个更严肃更高规格的视频表达,而不是仅限于日常生活。“我想要的已经不仅限于Vlog这种视频形态了,同样一个摄影机,你可以用来做更多别的事情,有了更多的器材,就有能力去驾驭不同形态的视频内容,归根结底是视频内容的输出。”一分钟的广告便成为了一个极佳的切入点。“对现在的我来说,我的能力还没办法驾驭九十分钟的电影,但是拍一分钟是没问题的,我可以在一分钟里面实现很多的想法。”通过商业世界的帮助,他不需要额外的花费,在这个过程中同时能够实现很多的自我表达。

他给自己的手机应用NOMO拍过一个广告叫《时间停止》,汹涌的水,游动的鱼,挪动的蛇,赤裸的人,枯萎的花,墓地,佛像,一个个意识流的意象画面塞满了一分钟的广告。没有揣摩则无法理解他究竟想传达什么。他帮手机品牌拍摄的《失眠的猫》中,透过猫的视角去看夜间的人,抽象地传达是他的叙事风格,而非直接将“十倍变焦”、“夜拍”和“防抖”这样没有生命力的用词抛在观众面前。

这种叙事风格和他的Vlog差距甚远,很难从他的Vlog当中看出过多的情绪,和井越在法国小镇骑单车,听梁欢暴怒五分钟,去意式咖啡厅装逼入门,在大草地上试飞无人机,他的Vlog大多是分享他选择分享的日常内容。“我内心的东西,我从来不会表达。怎么说呢,我只是想分享一些愿意分享的故事,你要说这个东西有多内心,其实没有什么内心。”

而广告被他看作是一个正经的严肃作品,“广告会更情绪化一点,一个正经的严肃作品有必要的时候甚至要对着镜头哭出来,那样就会打动别人。而我的Vlog就是告诉你,what's happening。”老有人想跟创作者去确认对方作品中的含义,但这跟小学做阅读理解一样,没有标准答案。“我不想去解构自己的作品,你体会到什么就是什么,你什么都体会不到,你说这是狗屎也没问题。我可以从技术层面拆解它,但是我不想再去说一遍我想表达什么,这个作品发出来,你看完以后我已经表达完了。”

这种渴望有情绪表达的抒发口和对自我解析的抗拒或许是大部分人都有的矛盾面,正如访谈中他多次提到朋友井越,坦言和井越的旅行都很开心,我重新回顾了他俩在法国小镇骑单车的故事,他选了一张两人开怀大笑的图片作为Vlog封面,视频里说“你看这个小镇,这个天,这个山,一切都是这么的可爱,唯一的‘遗憾’就是旁边是井越。”

白色字母卫衣和红色字母运动裤均为Moncler1952

5VyH1X7cyzRxkFAfLuXhl5Ik9QSiZHJr5QZYDJvIYLI=黑色马甲Sankuanz深灰色短裤Pronounce白色T恤Yirantian白色板鞋adidas Originalsby Alexander Wang

我是一个擅长讲故事的人,如果没有选择现在这个职业,我可能会成为一位幼儿园老师,也一定是位很棒的老师,因为我很了解怎么和不耐心的听众打交道。

熊小默是唯一一个拒绝穿我们提供的服装拍摄的人,穿着奢侈品在身上令他觉得不自在,这与他平日的消费观不太一样。

他喜欢分享自己的知识积累。他花了很多时间在享受20世纪的流行文化上:音乐、电影、建筑、艺术……这种兴趣在他小时候的同学玩伴们看来是很不合群的,哪怕是以成年人的视角,也很难想象一个十来岁的孩子已经把《中国大百科全书·世界历史卷》的每一个词条都看过:“当时读这些东西也没有功利心,我不可能十来岁的时候就预感到有一天要做Vlogger,但如今这些记忆都会变成我的素材。这不奇怪,也许恰好有人因为他的兴趣和积累成为了足球运动员,恰好有人因为他的兴趣和积累而成为香水调香师,那我也恰好因为有与别人不同之处,而成为了一个故事叙述者。”

熊小默有50台相机,大多是胶卷相机,还有一台专门买来拍Vlog的微单,但也没派上用场,他的Vlog大多使用手机拍摄,这点让他的朋友王晓光感到很奇怪。手机的机动性让他感慨:“大家都应该用手机拍,手机真的太方便了。我能理解王晓光的疑惑,但是我觉得我有时候也会反应不过来,为什么王晓光不用手机拍Vlog?也许我完全依赖于相机的话,反而会丢掉很多我现在能夠抓住的素材:落叶飞过、狗在吵架……等我拿起相机时,它们已经结束了。”

与其说是Vlogger,熊小默更像是一个视频创造者,他的视频形式不局限于对着镜头说话,有一部分可以称为Videoessay(视频论文),《二十世纪男孩》这一系列视频就是他的Video essay代表作。在这一系列视频的第一期《如果这夜是勇敢的》诞生之时,他从未有过完整的计划,甚至不确定会不会有第二期,但当八千个转发、两百万次播放达成后,他意识到,他突然间变成了一个“川菜厨子”:“也许我从不知道自己能炒菜,但在川菜馆子实习一周,我可能会发现我也能开店,毕竟试过了才知道,这件事情就是这么简单。当然,前提是你有足够多的知识积累。”

《如果这夜是勇敢的》讲述的是熊小默的摄影故事,他把十年前拍摄的一组系列照片与一百万读者分享。很多人也在评论里分享了自己的故事,分享他们和他一样在夜里拍摄的经历。熊小默把几千条的评论都看完了,读者们积极的自我表达让他兴奋:“我不但自我表达,我还能影响别人去做自我表达。无论是文字或图片,甚至鼓舞大家也开始创作短视频。那这件事情就太有意义了!”这让人想起多年前他匿名运营的恶作剧公众号“旧视线”,在火爆一时之后,许多人套用“旧视线”的形式,以一本虚构线上杂志口味来传播内容。熊小默的成就感也源于此,“我不会觉得社交媒体只是用于涨粉或者发财,当我做的事情激发别人的创作欲时,这件事就太酷了。”

这个系列视频的名称源于他很喜欢的一首摇滚杰作,T.Rex的《20th CenturyBoy》,这组视频讨论的是二十世纪的文化符号,“我觉得每一个人,我们现在这个房间里面每一个人,都是由符号组成的,包括我们消费的所有东西,文化的或者物质的。”

在熊小默看来,一个典型的中国八零后的文化基因中,有着小时候看过无数次重播的《西游记》和其他国产动画片,有日本漫画,以及成年后消费的字幕组英美剧和超级英雄电影。这些耳濡目染的东西,以不同比例构成了不同的人,影响着他/她的说话方式和价值判断。“所以他们可能会觉得了解漫威宇宙的来龙去脉很酷。但去当代美术馆可能不一定,去大仲马的故居可能更不一定,因为这不是他/她的文化基因的一部分。我觉得自己和其他上世纪80年代出生的人既有相似也有不同的地方。而这些不同就构成了分享的意义。我分享一些你不知道的,你分享一些我不知道的,每个人都因此成长。”

熊小默的父亲是一个非常排斥电视文化的人,直到大学的时候,他们家里都没早的精英数字媒体iWeekly和设计杂志《IDEAT》中文版,以及现在做的短视频,从头到尾他都是故事叙述者的角色,关于音乐、电影、建筑、设计,这些故事里有他百分之百的自我表达。

“我是一个擅长讲故事的人,如果没有选择现在这个职业,我可能会成为一位幼儿园老师,也一定是位很棒的老师,因为我很了解怎么和不耐心的听众打交道。”

“拍了两个月的Vlog,我一直以为只有情敌才能完整看完,没想到今天起床后发现被转发了九百多个,看到手机的瞬间我以为自己还没睡醒,接着睡了。”

马鲨鲨的微博认证中的第一顺位是“电影编剧”,但她不喜欢被贴上“编剧”这个标签,经常有人在她被人熟知的《帮我妈抓小三》的评论转发中留言道“职业编剧,怪不得能拍成这样”,她有时会想去回复一下,“所以普通人拍不出吗?”

“我只是随机地记录生活,如果我跟你对话的这个地方突然有人进来打劫,我又正好拍到了,我也会整理成一个Vlog,它就是发生在我身边的事而已。”编剧本没有办法呈现一个真实的状态,哪怕无限接近真实,也无法做到完全真实。拍Vlog的过程中,她没有用到过任何编剧技巧,因为每一个环节都不是设定好的。当事情真正发生的时候,我们无法预知下一步的走向,生活中的人物会说出什么样的话。

马鲨鲨在去年夏天学会了画画,开始学画画之后,她的整个世界都不太一样了,这种无语言界限的表达方式,光靠画面就可以让作者和读者之间进行意识上的交流,好像朋友间一起吃火锅一样,吃就是了。她开始将简笔画运用在她的视频里,当然没有什么人注意到,大多数人被她充满灵气的Vlog打动,正是因为里面隐藏了许多平凡人的失败、无奈和隐忍,这种情绪常被人忽视,但另一方面又“没有人在乎”她用于表达情绪的简笔画。

人类的这种认知偏差,马鲨鲨本人也有,“我不算一个感性的人,我比较冷酷,所以我会尽可能地用画面、文字这种具象的东西去传递抽象的感受。”但看过她Vlog的人都知道,她对情绪的捕捉常让点开视频的人起一身鸡皮疙瘩。这个自以为“冷酷”的人喜欢把自己的Vlog特点称为“土味”,不太令人向往,时尚度低,商业化低,画面也比较拙劣,但生活中90%的人都在这样的“土味日常”里。正如她的Vlog《吃香菜吗》,一个很无聊的标题搭配平淡的妈妈日常,15分钟的视频,没有什么戏剧化冲突。它不是旅游美妆那种令人舒服向往的视频,也没办法给人视觉享受,却是每个人生活里都会经历的感受。“我自己很喜欢这个视频呈现的生活土味:平淡、压抑,每个人都在忍耐。这种情感可能不是大部分Vlogger 愿意去表达的。”

“妈妈”是马鲨鲨走红的Vlog《帮我妈抓小三》里的主角,镜头里有她愤怒的样子、飞速骂人的样子、漂亮的样子、生活化的样子、躺在床上的样子,甚至有换衣服的样子(当然打了马赛克),“我的家人天生没有躲镜头的习惯,可能就跟有的人天生就有躲镜头的习惯一样自然。我妈就是我生活的一部分,拍进Vlog我自己觉得是很自然的事。”

“小型走红”之后,她发了一支新的Vlog《从四千粉到四万粉的一天》,“今天来看小戴利跳水,每年都来水立方看他跳水,第一个原因是他从来没在这个比赛拿过个人冠军,但他还是每年都来,我喜欢看这样坚持的人,二是因为他老公是奥斯卡获奖编剧,我需要来沾沾喜气,”这句话对应的画面是正在擦拭身体、做热身运动的小戴利,这个画面并不那么容易捕捉到。

“当生活中这些戏剧性的场景发生时,她的相机居然总是开着的,这点比我强太多,”熊小默在微博上评论马鲨鲨的同时感慨自己“对素材没有渴望”。经常出现在马鲨鲨的Vlog当中的卤蛋,是除了马鲨鲨之外,最接近她的Vlog创作过程的人,“只是说她拍的正好是非常真实的东西,让人家以为她可能24小时都开着摄像头。但实际上这可能只是因为她愿意去拍一些其他博主没有那么愿意去拍的一些素材。”

她自己最喜欢的一支Vlog不是带给她四万粉的《帮我妈抓小三》,而是这之后的《从四千粉到四万粉的一天》,这两支Vlog发出之后她的私信变成了小树洞,表达“感谢”和“被治愈了”这样的话不断出现在她的私信列表里,看似忧伤的视频却给许多网友带来了安抚,意识流的表达手法透过镜头语言和她特有的写意旁白从日常事件的细枝末节中挣脱,冷静又真实。热门评论中的内容和别人的评論列表里不太一样,大家真情实感地表达自己那谨慎又内敛的情绪,有人每晚睡觉前都会看一遍这支Vlog去再次浸入她创造的一个安全空间,也有人惊讶于她的这种现代诗风格的Vlog类型和讲述故事的能力,但没人知道,马鲨鲨自己也常被这支Vlog感动得大哭。

黄色印花短袖衬衫Sportmax印花丝巾Gucci

至于抓小三这件事的后续,“你问任何一个真的有小三的人可能都没办法回答你,所以作为子女我肯定没办法也没资格回答这个问题。小三到底有没有我都没办法去确定,这也是我视频里传达的一个主题,只是大部分观众都忽略了。”这种忽略,也许像她在《不想透露你的名字》当中阐述的那样,“我喜欢吃袜子,又臭又是空心的,还很难吞咽,为什么也有人喜欢看我吃袜子呢?周杰伦吃苹果,刘若英吃烤鸭,金城武吃凤梨罐头,你在吃袜子,人类只喜欢看到同类深情款款的状态,没人在乎你吃的究竟是什么。”

采访马鲨鲨的时候,她刚出完她的第十支Vlog,截稿之前,她出了她的第十二支Vlog,和访谈中她说的一样,她的进度差不多就是一个月一支Vlog,在这个光速运行的互联网世界中,靠一支Vlog一夜从四千粉涨到四万粉的她,没有几十上百支的作品,节奏与“快被世界抛下”的杂志行业差不多,但当你每月一次点击播放按钮的时刻,会发现,她用整个月的时间来搜集和剪辑这些你不愿留意却足以打动你的“影像诗歌”。