“基于课程标准”的教学目标细化在小学数学教学中的研究与应用

2019-09-10赵庆艳

赵庆艳

教学目标是一节课的起点也是一节课最终的归宿,在课堂中一切教学活动的设计都是围绕教学目标展开的,教学目标的制定直接关系到学生上课的有效性,所以教学目标在一节课中是非常重要的。

教学目标与课程标准脱节是小学数学教学普遍存在的一种现象。课程标准中有总目标和学段目标,总目标和学段目标阐述具有概括性,没有具体到课时目标。但是总目标和学段目标是课时目标的方向,课时目标是总目标和学段目标的落实。在学习课标的时候很少有老师对课标中的一句话或者一个词进行分析,致使许多老师把课标当成了一种摆设,认为课标的实用性不大。还有的老师认为课标难理解,对课程标准重视不够,往往是借鉴别人的教学目标、依据教参或者凭借长期自己的经验写教学目标,总之教学目标没有经过深思熟虑,过于笼统不够具体,没有实效性。教学目标具体化、可操作、可检测,有利于教师明确要“教什么”及“怎样教”,有利于明确学生“学什么”及“怎样学”,以“课程标准”为首,对教学目标进行细化使目标更加明确,指向性更强,更有效的指导老师教学,也有利于评价学生的学习效果。所以在教学中对教学目标进行细化能够更有效的指导老师开展教学工作。

一、以“课程标准”为依据,准确定位教学目标。

1.《标准(2011版)》总目标中第一条明确提出了获得“四基”的要求“通过义务教育阶段的数学学习,学生获得适应社会生活和进一步发展所必需的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动經验。”课标修订后由“双基”发展为了“四基”,增加了基本思想和基本活动经验,以前目标中注重的是基础知识和基本技能。基础知识和基本技能是显性的,而基本思想和基本活动经验是隐性的。在制定教学目标的时候强调最多的是学生掌握什么,学会什么,理解什么等,而对于一节课隐藏的数学思想以及学生经验的获得老师们很少去挖掘,这样由双基发展为四基任重而道远。所以老师们要思考为什么修订后的总目标增加了基本思想和基本活动经验呢?习近平总书记强调中国的发展离不开创新型人才。“创新型人才的培养”凭借基础知识和基本技能是远远不够的。学生会发现问题、会分析问题、会运用知识解决问题以及积累数学活动经验也是十分重要的。把基本思想和基本活动经验落实到课堂中是一项艰巨的任务。怎样才能有效地落实到位呢?我觉得老师应该做到以下几点:

1.重视基本思想和基本活动经验。在一节课中老师不能让学生死记硬背规律或者公式等,在学知识的时候学生要做到活学活用,那么老师在教学中引导学生学会思考。

2.在进行目标细化的时候表述要具体明确渗透的数学思想是什么,通过什么有效活动帮助学生积累数学活动经验的。

3.理清四基之间的联系与区别。“四基”是一个整体不可分割。“数学思想方法”隐藏在学习知识的过程中。丰富的教学活动又是学生获取知识,感悟思想,积累活动经验的途径。

综上所述老师制定目标的时候基本思想和基本活动经验的积累也要考虑其中,然后再对目标进行细化。

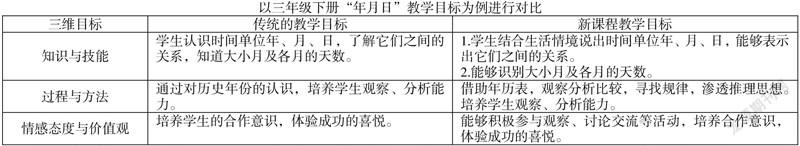

通过对比发现传统的教学目标只是更加注重的是基础知识和基本技能,而新课程教学目标有意识的把基本思想和基本活动经验也体现在了教学目标中。这样老师在教学的时候才能有意识地得真正把四基落实到课堂中。所以教学目标细化首先以总目标为首,这样在进行目标细化的时候才不会偏离方向。

2.数学课程标准把学段目标分为第一学段和第二学段。这两个学段的目标并不是孤立存在的,同一知识领域联系紧密。第一学段目标是教学的起点,第二学段目标是教学的延伸。在进行目标细化的过程中老师首先要分解学段目标,把握好教学的起点和生长点。所以要认真剖析学段目标。例如关于“分数”的教学,学段目标中对其提出了不同的要求,第一学段要“经历从日常生活中抽象出数的过程,初步认识分数”。第二学段则在此基础上强调“体验从具体情境中抽象出数的过程,理解分数的意义”,很明显这两个学段的要求是不同的,从内容上看由浅入深,由直观到抽象的认识过程。如果老师在教学中没有对课标分析吃透就会出现制定课时目标的时候偏离了方向,不明确1至5年级关于分数的知识体系哪些知识是基础,哪些知识是新授及在新授过程中哪些知识和方法是迁移的,学生掌握知识要达到什么程度等等,所以老师以“课程标准”为导向了解前后知识之间区别与联系。例如在教学“平均数”这节课的时候,我首先考虑这节课的知识前沿是什么,这节课要教的内容是什么?学生在三年级的时候已经对统计知识有所了解,在本节课中要充分的利用这方面的知识。出示统计图能直观的让学生看出每个人的收集数量有多有少,并且每个人之间相差了多少一眼就能看出来,怎样使每份都同样多有支撑。所以说统计图并不是仅仅让学生明确信息,更重要的是让学生根据已有的知识经验对数据分析掌握移多补少的方法,并体会平均数的意义。在进行教学目标细化的时候要注重知识的整体结构,沟通知识之间的联系,凸显原有的知识经验。

二、以“课程标准”为依据,对教学目标进行细化。

由于老师对课程标准的领会不够深刻,致使在制定课时目标的时候随意性比较大,教学目标笼统模糊,不够具体,导致教师教学思路不够清晰,课堂教学中要么没有抓住重点,要么讲授的知识拔高,超出学生的掌握范围,导致一节课费时且没有效果。对教学目标进行细化要以学段目标为方向,例如“长方体的认识”这一节课为例。

学段目标要求的:“通过观察、操作,认识长方体的特征。”显然这个目标不明确,老师难以把握,容易偏离方向。

1.确定关键词。根据教材内容和学生情况首先对“认识”进行分析和解读。认识与初步认识不同,初步认识属于了解范畴,而认识属于理解范畴,认知水平由低到高,后者是前者的基础。

2.确定核心词。目标中的核心词语是“长方体”,结合学生已有的学习经验,在这节课中对于“长方体”老师要把握什么?首先这节课对长方体是从整体到部分的认识,从直观—抽像—想象的过程。

3.确定行为动词,以及行为程度。

课程标准中有描述结果和描述过程的行为动词。如行为动词“经历”、“初步认识”“体验”、“理解”等,在教学中要以这些动词为依据,根据教材的内容及学生的情况,科学、合理、准确用词。

“课程标准”为老师细化教学目标提供了方向,在细化目标的时候,有些行为动词的“度”可能会把握的不准,但是我们在不断的进行实践,在实践反思中使教学目标细化不断完善。

参考文献:

[1]2011版数学课程标准