砾石分析在扇三角洲与湖岸线演化关系中的应用

——以准噶尔盆地玛湖凹陷周缘百口泉组为例

2019-09-10高志勇石雨昕周川闽冯佳睿翟羿程樊小容

高志勇,石雨昕,周川闽,冯佳睿,翟羿程,樊小容

1.中国石油勘探开发研究院实验研究中心,北京 100083 2.中国石油大学(北京),北京 102249

0 引言

湖岸线附近是岩性地层油气藏发育的有利位置[1],古湖岸线对于砂体和油气的分布具有明显的控制作用[2]。前人通过研究注意到准噶尔盆地西北缘玛湖凹陷周缘百口泉组沉积时期,随着湖平面上升[3-7],扇三角洲前缘亚相逐步向斜坡区上倾方向扩展,含油层位逐渐变新。扇三角洲前缘亚相在垂向上控制储层物性、含油性,在平面上控制着油气分布与富集[4]。因此,湖岸线迁移的定量评价即扇三角洲前缘与平原界限的厘定,可为预测有利储集体的展布范围提供地质基础。关于百口泉组扇三角洲平原与前缘的界限前人已开展了预测分析,方法主要有两种:一是通过对多口钻井砂砾岩中砾石排列定向性研究等岩石学和沉积特征分析加以界定[8-11],如扇三角洲平原岩性为砾岩、砂砾岩及泥岩,多呈氧化色(褐色、棕色及杂色)[3],扇三角洲前缘水下分流河道主要为灰色、灰绿色含砾砂岩和砂岩,砾岩量少,以颗粒支撑为主,磨圆较好[3]。二是通过地球物理方法,恢复百口泉组沉积前古地貌[12-13],识别不同级次的坡折带进而预测湖岸线的演化[14-15]。可以说前人的预测结果仍存在一定的推测性和不确定性。笔者通过对多个现代扇三角洲沉积考察及地质条件分析后认为,可采用“将今论古”的方法,通过分析现代扇三角洲砂砾质的沉积特征,定量评价砾石特征参数,建立现代扇三角洲砾石变化与沉积搬运距离关系、砂砾质沉积物特征与湖岸线关系,基于现代与古代扇三角洲与湖泊关系相似性分析,形成厘定古湖岸线发育部位与扇三角洲沉积物关系的地质参数,为玛湖凹陷百口泉组沉积时期的岩相古地理恢复及有利储集体展布范围预测提供地质参数,该方法也是对前人关于湖岸线迁移研究的有益补充。

1 现代扇三角洲沉积特征分析

1.1 清水河扇三角洲砂砾质沉积特征

新疆南天山前的博斯腾湖是我国最大的内陆淡水湖泊,其位于塔里木盆地东北侧的焉耆盆地。焉耆盆地是天山主脉与其支脉之间的中生代断陷盆地,东西长170 km,南北宽80 km,面积约13 000 km2。焉耆盆地属于天山复合造山带中的一个再生前陆盆地,其中、新生代演化可以划分为三个主要阶段,即燕山早期弱挤压与同生变形阶段,燕山晚期强烈挤压阶段和喜山期对冲挤压阶段[16-17]。博斯腾湖北缘发育多个冲积扇与扇三角洲[18],如图1由西向东沿南天山前至博斯腾湖发育有清水河、曲惠河和马兰红山三个扇三角洲。其中,清水河扇三角洲具有典型的砂砾质扇三角洲沉积特征,沉积物源来自南天山,清水河属季节性河流,发源于天格尔山海拔4 265 m的阿勒古达板,从河源至出山口河长60.2 km,流域平均宽度22.1 km,最大宽度36 km。清水河的径流量主要是由冰雪融水和降雨补给[19]。笔者对清水河扇三角洲砂砾质沉积物特征自山间河到入湖为止,开展了大量的实测解剖分析(图1)。

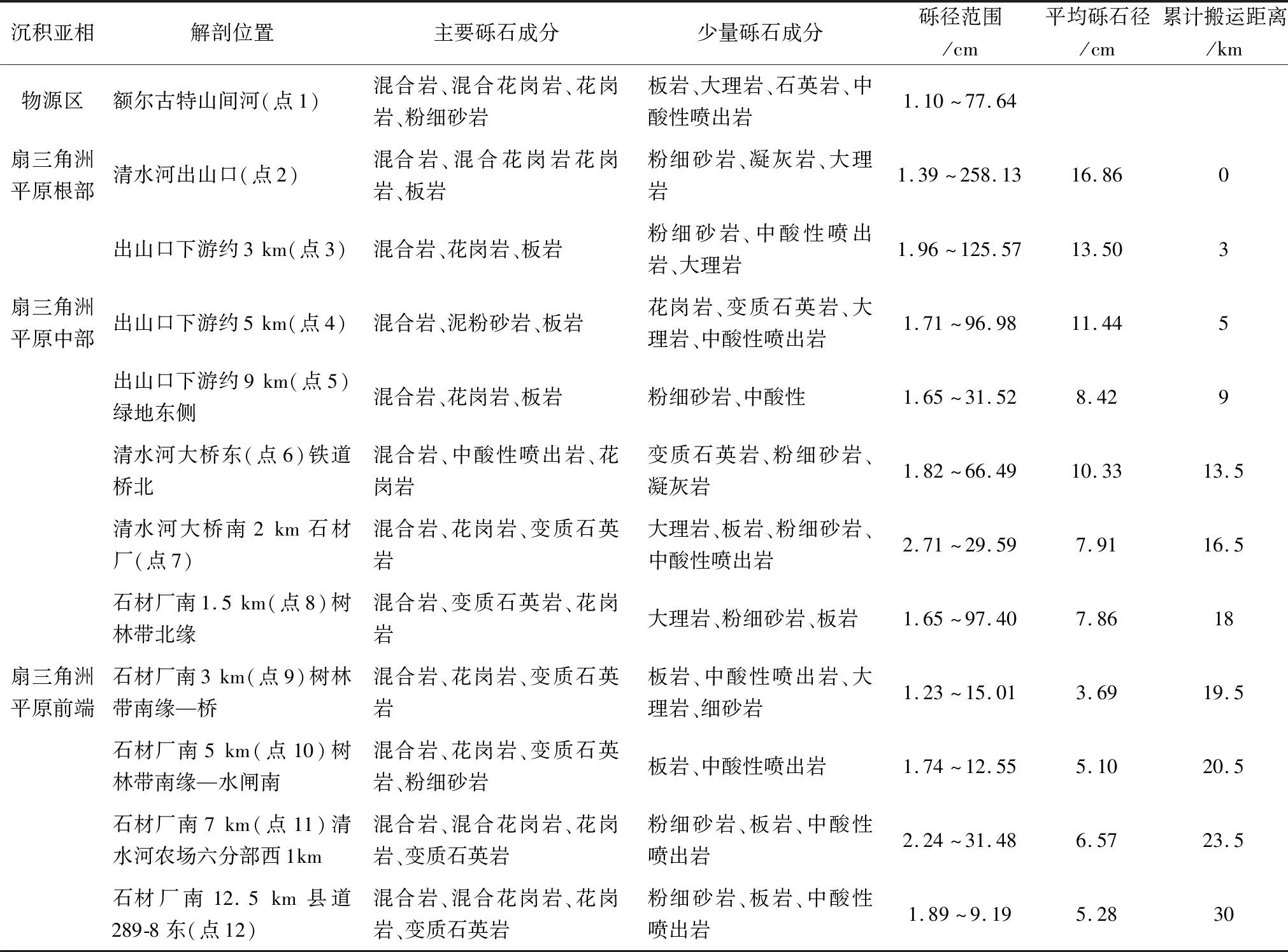

沉积物源区内的清水河山间河段(解剖点1),海拔1 735 m,河谷宽350 m左右,河道宽15 m,河道内以砾石沉积为主(图2),分选磨圆较差,砂质沉积物较少,非均质性强。砾石径范围为1.10~77.64 cm。岩性主要为混合岩、混合花岗岩、花岗岩及粉细砂岩等。扇三角洲平原根部沉积包括解剖点2与3,清水河出山口处(解剖点2)海拔1 385 m,河谷宽190 m左右,河道宽20 m。清水河出山后,水动力稍有减小。出山口处辫状河道侵蚀下切早期的泥石流沉积,下切河道深20 m左右,河道内砾石较大(图2),砾石具一定磨圆。砾石径范围为1.39~258.13 cm,平均为16.86 cm。砾石成分主要为混合岩、混合花岗岩、花岗岩、板岩、砂岩等。清水河出山口下游约3 km处(解剖点3)海拔1 383 m,河谷增宽至240 m,河道开始分汊,下切深度变浅。河道内砾石径变小,平均可达13.50 cm。砾石成分主要为混合岩、花岗岩、板岩、砂岩等。扇三角洲平原根部沉积的砾石磨圆存在一定差异,磨圆较好的砾石主要发育于辫状河道内(图2),是经物源区内山间河流搬运数十公里后的磨蚀所致。另一种砾石磨圆差,主要沉积于河道两侧,分析其为根部的近源泥石流沉积。

扇三角洲平原中部沉积包括解剖点4-8,解剖点4与5分别位于清水河出山口下游约5 km、9 km处,海拔由1 292 m降低至1 255 m,河谷增宽至410m(图2)。河道水动力减弱,下切深度5 m左右,下切河道变浅、变宽,河道内平均砾石径减小至8.42 cm,砾石具一定磨圆,主要的砾石成分基本未变。解剖点6、解剖点7分别位于清水河大桥东及清水河大桥南2 km石材厂,海拔由1 163 m降低至1 117 m,辫状河道带宽480~570 m,单河道宽70 m左右,水浅流急。辫状河道内沉积大量砾石,河道间出露辫状坝,坝头砾石粗,坝尾及坝顶有砂质沉积,为后期河道冲刷侵蚀坝体沉积,在砾石层表面见枯木(图2),说明清水河沉积物中包含部分洪流携带物。河道内砾石分选较好,砾石径范围在1.71~66.49 cm,平均降低至7.91 cm。砾石成分主要为混合岩、混合花岗岩、砂岩、花岗岩等。石材厂南1.4 km(解剖点8)处为砾质与砂质沉积过渡段,海拔1 092 m。辫状河道带宽460 m左右,单河道带宽70 m左右,河道内为砾质、砂质沉积,呈正韵律。砂质沉积中发育小型交错层理,顶部发育块状沉积构造。河道内平均砾石径为7.86 cm,砾石成分为混合岩、混合花岗岩、砂岩、花岗岩等(表1)。

图1 新疆博斯腾湖北缘现代扇三角洲沉积体系平面展布图Fig.1 Fan deltas of the north of Bosteng Lake in Xinjiang

图2 清水河扇三角洲平原砂砾质沉积特征A.物源区,山间河砾石沉积,向里下游;B.扇根,出山口后砾石沉积与河道下切,向里下游;C.扇中,辫状河道开始分流后沉积特征,向里下游;D.扇中, 辫状河道内砾石与树干沉积,向里下游;E.扇中,树林带北缘,辫状河道正韵律沉积;F.扇端,辫状河道带汇合至低弯度河道,向里下游;G.扇端,低弯度河道内砾与砂沉积,向里下游;H.扇三角洲前缘,沼泽沉积,少量砾石,向里下游Fig.2 Sediments of the Qingshuihe fan delta plain

扇三角洲平原前端包括解剖点9~13,由辫状河道带逐渐合并为低弯度的单一径流河道(图2),单一径流河道宽20~110 m。石材厂南3 km(解剖点9)海拔1 085 m,合并后的低弯度单一径流河道内砾质减少,沙质明显增多。河道内沙质呈整体向前迁移搬运特征,发育多个沙波。砾石径迅速减小至1.23~15.01 cm。解剖点10、解剖点11分别位于石材厂南5 km、7 km,平均海拔1 079 m。单一径流河道变窄,宽20 m左右。河道内砾质相对少,沙质增多,砂砾质沉积物中发育钙质结核。河道下切比较深,堤岸高2~3 m,发育交错层理,见大量虫穴,偶见碳屑。砾石径范围为1.74~12.55 cm。石材厂南12.5 km即县道289~8 km东(解剖点12)海拔1 058 m,河道宽30~80 m左右。河道内以沙质沉积为主,主要为粗沙—中沙,沙波发育。砾质沉积物较少,仅分布在河道侧翼。砾石径为1.89~9.19 cm,砾石成分为混合岩、混合花岗岩、花岗岩、变质石英岩等。河道两侧堤岸较矮,植被发育。扇三角洲平原前端与湖泊交互段(解剖点13)海拔1 050 m,该区除受季节性的河流影响外,风与湖水对沉积物的影响也很强烈。滨湖带植被、沙泥质及小贝壳发育,湖滩上有小砾石沉积(图2),砾石径与解剖点12处相近,略有减小。

表1 清水河扇三角洲砾石成分、砾石径及沉积搬运距离关系数据表Table 1 Gravel composition, diameter, and transport distance of the Qingshuihe fan delta plain

清水河扇三角洲自出山口发育单个辫状河道,属扇三角洲平原根部沉积;向下游3 km左右辫状河道发生分汊,形成辫状河道复合带,属扇三角洲平原中部沉积;再向下游至19 km左右,辫状河道开始汇合成低弯度单一径流河道,属扇三角洲平原扇端沉积。至32 km左右为扇端前部与博斯腾湖交互区,低弯度单一径流河道又逐渐分汊,河道内砂砾质分散沉积于该区并携带至滨浅湖区(图2)。

清水河扇三角洲自清水河出山口(解剖点2)至石材厂南12.5 km县道289-8东(解剖点12)砾石沉积普遍,笔者在各解剖点测量超过100颗砾石,分析扇三角洲平原的扇根—扇端平均砾石径变化与沉积搬运距离的关系。如表1所示,由清水河出山口(解剖点2)至石材厂南12.5 km县道289-8东(解剖点12),砾石沉积搬运距离大于30 km,最大砾石径由258.13 cm降低至9.19 cm,平均砾石径由16.86 cm降低至5.28 cm。对平均砾石径变化值与沉积搬运距离进行数据拟合,建立了清水河扇三角洲砾石沉积搬运距离与平均砾石径变化的关系式(图3a):

S= 50.852-17.47×ln(D)

(1)

其中,S为砾石沉积搬运距离,单位:km;D为平均砾石径,单位:cm;公式(1)中的系数-17.47反映了砾石径纵向变化的速率,S与D呈负相关关系,公式(1)为定量分析扇三角洲砾石沉积变化提供了重要参数。

1.2 清水河扇三角洲沉积体系表面降低梯度

对清水河扇三角洲沉积体系表面多个实际测量点的海拔高度,及以前一测量点为基准的直线距离进行了测量(图1),计算出清水河扇三角洲沉积体系表面降低的梯度,即沉积体系表面每延伸1 km所降低的高度差[20-21]。依据扇三角洲沉积体系表面降低的梯度值(表2),编制了梯度值与沉积搬运距离关系图(图3b)。由图3右及表2可知,由物源区清水河的山间河段(点1)—清水河出山口(点2)—出山口下游5 km(点4)—清水河大桥东(点6)铁道桥北—石材厂南5 km树林带南缘—水闸南(点10)—石材厂南12.5 km县道289~8 km东(点12)—扇三角洲与博斯腾湖交互区(点13),梯度值分别为:0.0344—0.0176—0.0196—0.0121—0.0029—0.0017,沉积坡度范围是2.0°~0.1°,表明清水河扇三角洲从河流出山口到汇水盆地,河床的梯度变化即沉积坡度变化具有阶段性。

图3 清水河扇三角洲平均砾石径与搬运距离(a)、降低梯度与扇体长度(b)关系图Fig.3 Average gravel diameter and transport distance(a), the gradient and the length of the Qingshuihe fan delta(b)

表2 博斯腾湖北缘清水河扇三角洲沉积体系表面降低的梯度值数据表Table 2 Gradient of the Qingshuihe fan delta, north of Bosteng Lake

再者,由表2可知自解剖点1的山间河段—清水河出山口的沉积坡度变化为2.0°,单一辫状河道的河谷宽度变小,下切早期根部的泥石流沉积;清水河出山口到下游5 km处,沉积坡度降低约1°,河道由单一辫状河道变化为复合辫状河道带,河谷变宽,平均砾石径降低5.42 cm;由出山口下游5 km处到清水河大桥东,沉积坡度几未变化,河道类型也未变,仍为复合辫状河道带,平均砾石径降低仅1.11 cm;由清水河大桥东—树林带南缘,沉积坡度降低约0.41°,河道类型由复合辫状河道带汇合为单一径流低弯度河道,平均砾石径减小了5.23 cm;由树林带南缘—县道289-8东,沉积坡度降低了0.53°,河道类型未变,宽度却增加了1~3倍,平均砾石径变化小。由上述分析可知,沉积坡度降低值的突然变大,会引起河道类型、河道宽度的变化,以及砾质沉积物粒径的变化。

2 玛湖凹陷周缘百口泉组砾石沉积特征

准噶尔盆地玛湖凹陷周缘下三叠统百口泉组主要以灰色、褐色砂砾岩、含砾泥质粉砂岩、泥质粉砂岩为主,夹灰褐色、褐色泥岩及砂质泥岩,地层厚度130~240 m[3-6]。玛湖凹陷周缘百一段厚度30~50 m,为灰色砂砾岩,其他地区以褐色砂砾岩为主,夹棕灰色含砾泥岩;百二段厚度60~100 m,下部岩性主要为褐色砂砾岩,岩性较致密,物性差;上部岩性以灰绿色砂砾岩为主,夹棕灰色泥岩,为玛湖凹陷周缘主要储集层段,储集层分布相对稳定;百三段厚度40~90 m,为灰绿色砂砾岩与泥岩互层[5]。百口泉组主体属平缓斜坡背景下浅水环境沉积,整体为水体不断加深、湖侵的过程[3-7]。

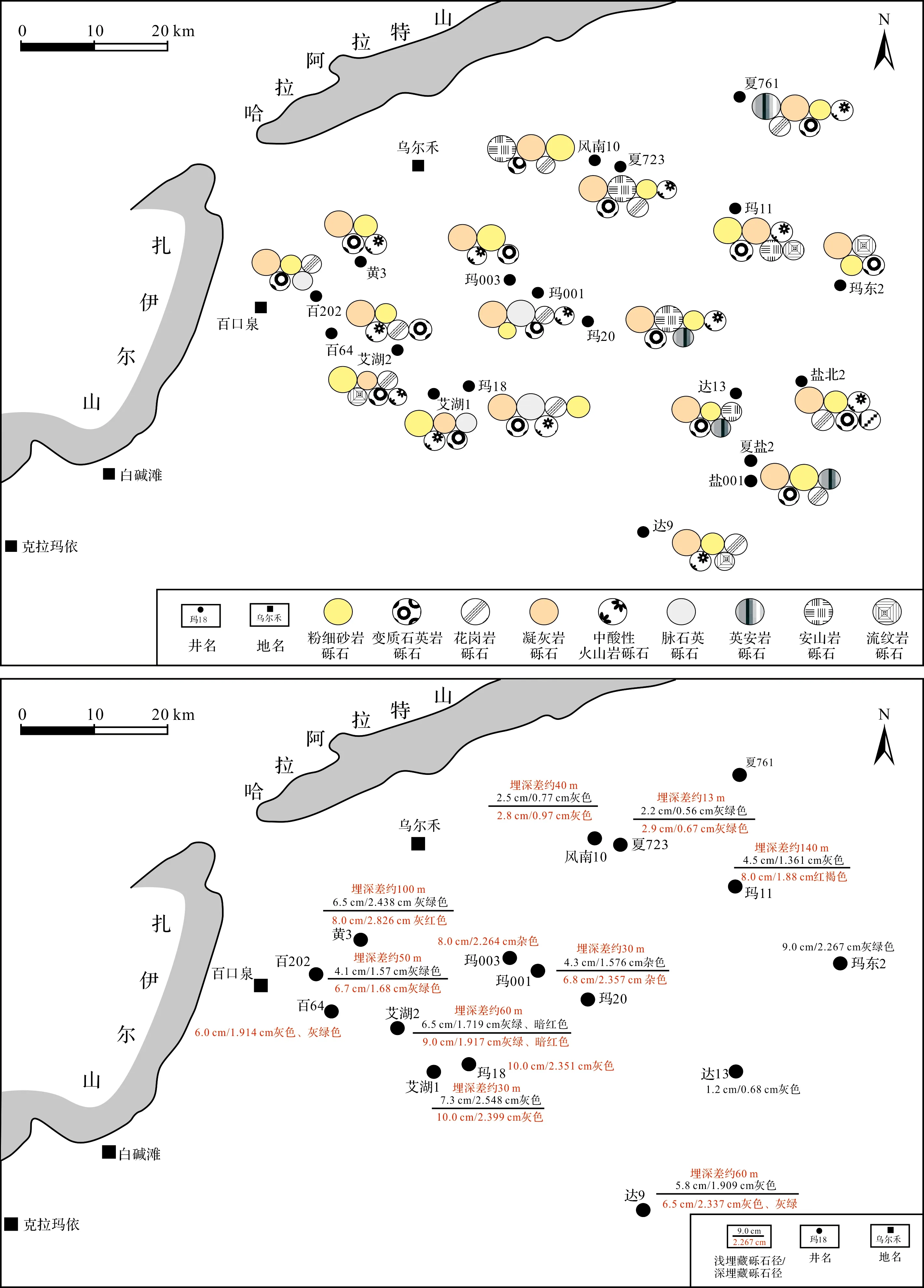

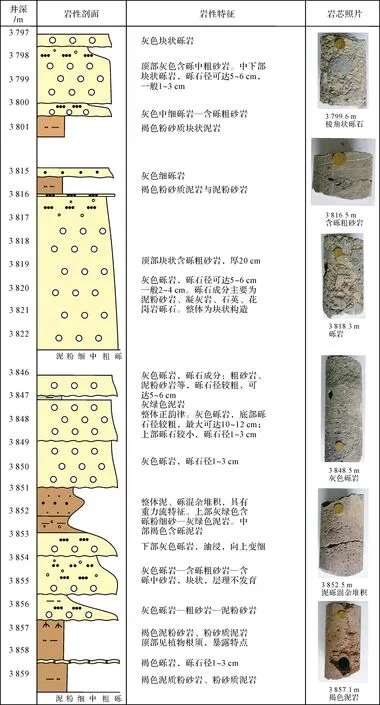

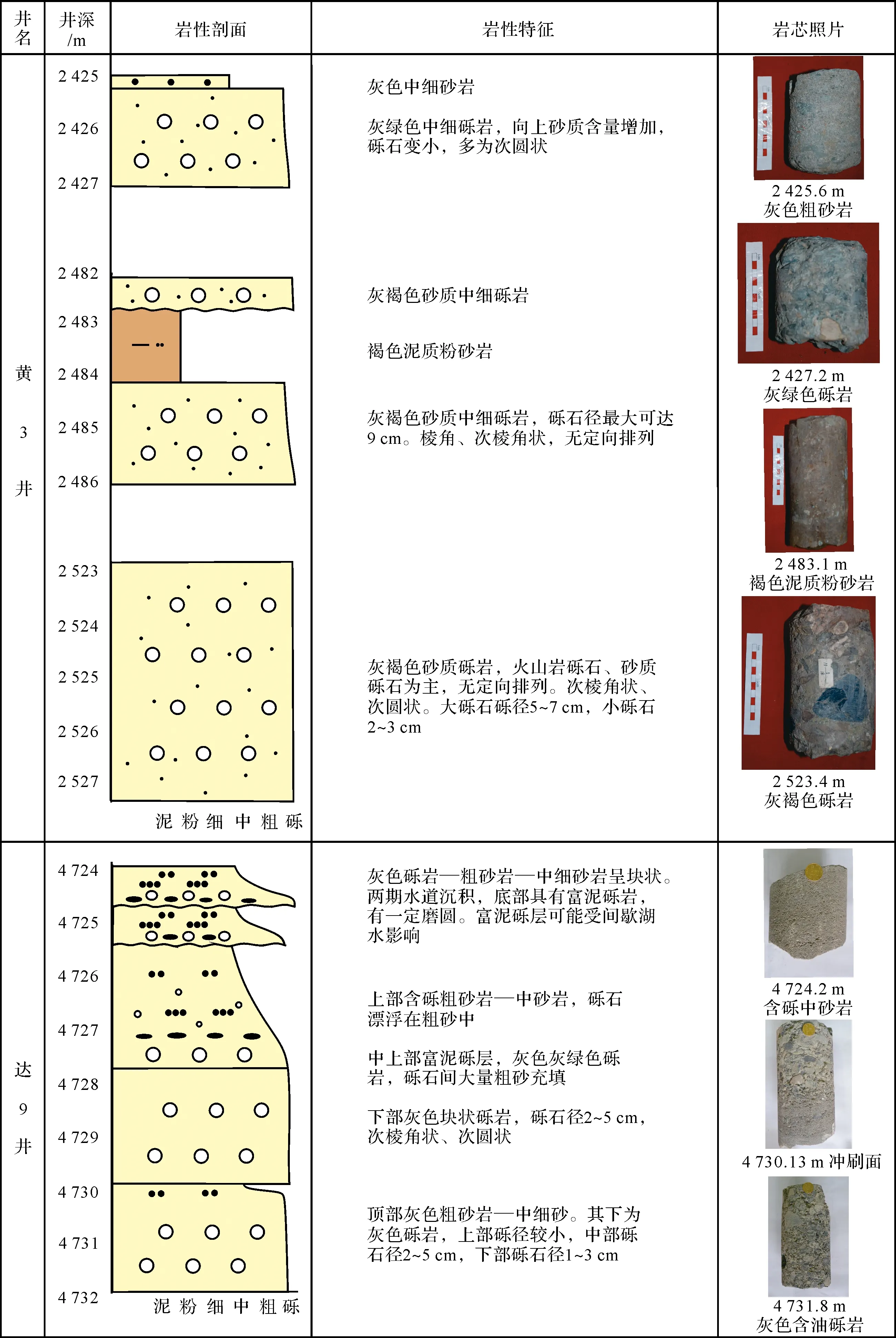

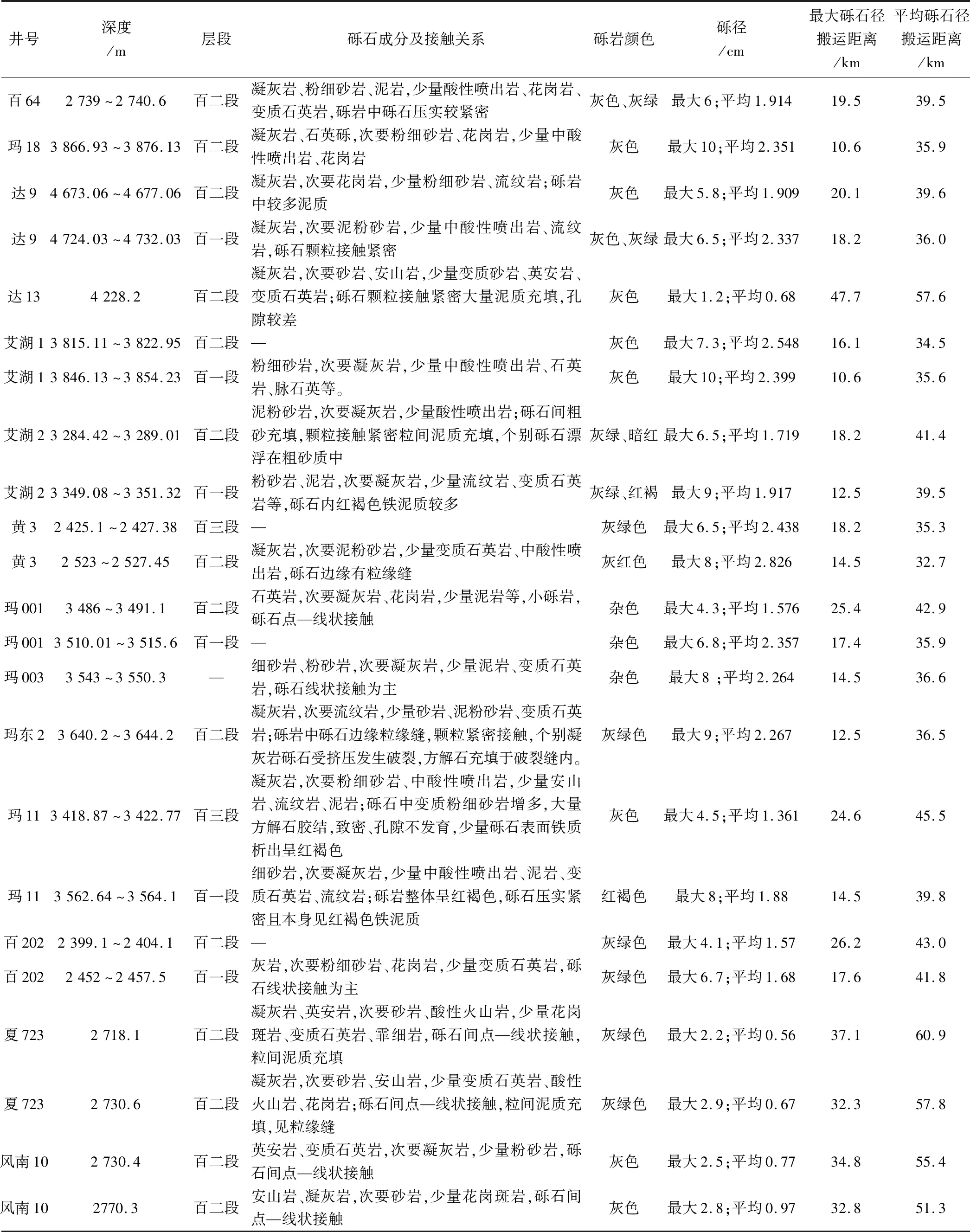

笔者对玛湖凹陷周缘15口钻井岩芯中的砾石特征进行了详细描述与测量,每段岩芯中测量的砾石数量>100颗,测量砾石的最大粒径及平均粒径。如图4、5、6及表3所示,位于玛湖凹陷西北部的黄3井、百202井、艾湖2井、艾湖1井,北部的风南10井、夏723井、玛11井、玛001,东部的达9井等多个井区百口泉组中,不同埋藏深度的砂砾岩中的最大砾石径、平均砾石径区别较大,埋藏深度大的砾石最大砾石径、平均砾石径均比埋藏深度浅的砾石径大,埋藏深度相差数十米至百余米(图4)。再者,不同井区的砂砾岩中砾石成分差别也较大(表3、图4)。位于玛湖凹陷西北部的黄3井、百202井、百64井、玛003井、艾湖2井等井,砾石成分主要为凝灰岩、粉细砂岩、变质石英岩、中酸性火山岩及花岗岩组合;位于玛湖凹陷北部的风南10井、夏761井、夏723井、玛11井、玛20井等井,砾石成分主要为安山岩、英安岩、凝灰岩、粉细砂岩、变质石英岩及花岗岩组合;位于玛湖凹陷东部的盐北2井、盐001井、达13井、达9井等井,砾石成分主要为凝灰岩、粉细砂岩、变质石英岩、中酸性火山岩及流纹岩组合;位于玛湖凹陷中部的玛001井、玛18井、艾湖1井等井,砾石成分主要为凝灰岩、脉石英、粉细砂岩、中酸性火山岩及变质石英岩组合。

图4 玛湖凹陷周缘百口泉组砾岩砾石成分与砾石径特征平面分布图Fig.4 Gravel diameter and composition characteristics in the Baikouquan Formation around the Mahu Depression

图5 玛湖凹陷中部艾湖1井岩芯中砂砾岩沉积特征Fig.5 Sedimentary characteristics of the Baikouquan Formation from Well Aihu 1 in the Muhu Depression

图6 玛湖凹陷周缘达9井与黄3井岩芯中砂砾岩沉积特征Fig.6 Sedimentary characteristics of the Baikouquan Formation from Wells Da 9 and Huang 3 around the Muhu Depression

由上述分析可知,玛湖凹陷周缘多口井砂砾岩中砾石的最大砾石径、平均砾石径具有向上变小的规律,特别是位于玛湖凹陷中部的玛18井、艾湖1井、艾湖2井等井,砾石的最大砾石径比其余井区的均大,且砾石的成分也与其余井区的有差别。由此特征表明,百口泉组砂砾岩沉积是退积过程,即随着湖平面的不断上升,扇三角洲发生明显的退积作用,这与前人的研究观点一致[3-7]。同时,位于玛湖凹陷中部的玛18井、艾湖1井、艾湖2井、玛001井等中的百一段砂砾岩,应是百口泉组最初沉积时期的产物,即沉积层序中的低位扇体,也是现今玛湖凹陷深层有利储集体发育部位的指向区。

3 将今论古对比分析百口泉组湖岸线演化

3.1 将今论古对比条件的相似性

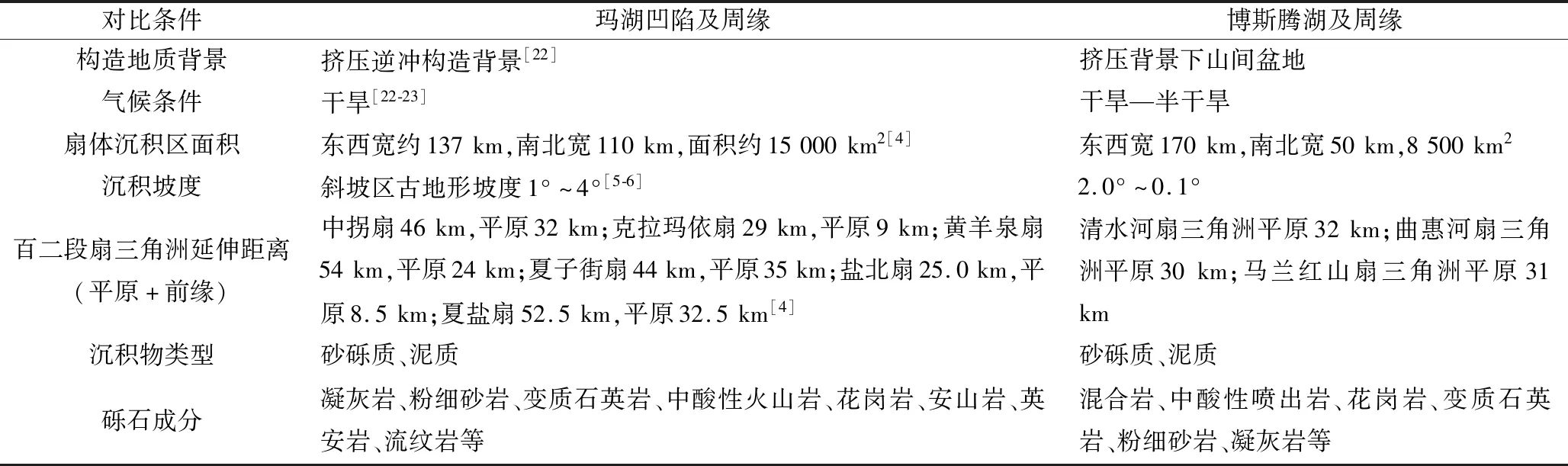

对比分析了玛湖凹陷及周缘与现今南天山前博斯腾湖周缘沉积背景条件,在构造地质背景、气候条件、扇体沉积区面积、沉积坡度、扇三角洲延伸距离、砾石成分等方面均有一定的相似性(表4)。准噶尔盆地西北缘玛湖凹陷晚石炭世—中三叠世的构造演化划分为3个阶段,晚石炭世—早二叠世佳木河组沉积期断陷发育期,早二叠世风城组沉积期断陷期,中二叠世—中三叠世挤压逆冲发育期[22]。早三叠世百口泉组沉积时期,玛湖凹陷处于挤压逆冲发育期的构造背景,岩性以褐—紫红色砂岩和砂砾岩为主,反映了早三叠世属气候干旱沉积时期[22-23]。百口泉组沉积时期,玛湖凹陷周缘发育多个扇体[3-5],重点层段百二段沉积期发育的扇三角洲延伸距离(含平原与前缘)各有不同[4-5]。其中,中拐扇三角洲整体延伸约为46 km,平原区长度约为32 km;克拉玛依扇三角洲整体延伸约29 km,平原区长度仅为9 km;黄羊泉扇三角洲整体延伸约54 km,平原区长度约为24 km;夏子街扇三角洲整体延伸约44 km,平原区长度约为35 km;盐北扇三角洲整体延伸约25 km,平原区长度仅为8.5 km;夏盐扇三角洲整体延伸约52.5 km,平原区长度约为32.5 km[4]。玛湖凹陷斜坡区古地形坡度1°~4°[5-6],位于博斯腾湖北缘的现代清水河扇三角洲沉积坡度为2.0°~0.1°(表2),百口泉组扇三角洲的沉积坡度与现代清水河扇三角洲沉积坡度较为接近。百口泉组扇三角洲的砾石成分与现代清水河扇三角洲沉积的砾石成分组合特征也有较好相似性(表2)。基于上述相似性分析,认为现代博斯腾湖北缘清水河扇三角洲与玛湖凹陷周缘的百口泉组扇三角洲沉积可进行对比。

表3 玛湖凹陷周缘百口泉组砾岩中砾石成分、砾石径及沉积搬运距离关系数据表Table 3 Gravel composition, diameter, and transport distance of the Baikouquan Formation around the Mahu depression

3.2 百口泉组砾石沉积搬运距离计算

砾石的成分、砾石母岩的硬度与其搬运距离关系较为紧密[24],石英颗粒的耐磨性最强,花岗岩和长石依次减弱,石灰岩磨损损失最大。若以一块边长为10 cm的石灰岩立方体为例,在流水的搬运作用下,大约经过40 km的距离,便可被磨损殆尽[25]。普拉姆利研究黑山河地区河流中石灰岩砾石,由源区搬运18 km乃至37 km时变成极圆状[26];斯利研究科罗拉多河砾石中的石英,搬运不到161 km就变成极圆状;昂路格在研究杜纳耶茨河砾石中的花岗岩砾石搬运125 km达到极圆状[26];高志勇等[27-28]通过对库车坳陷北部野外露头侏罗系-新近系多套砾岩研究,半定量评价了南天山山前砾石的沉积搬运距离,并建立了估算公式、沉积相类型、砾岩结构及砾石磨圆度、砾石成分等沉积搬运距离定量估算原则。

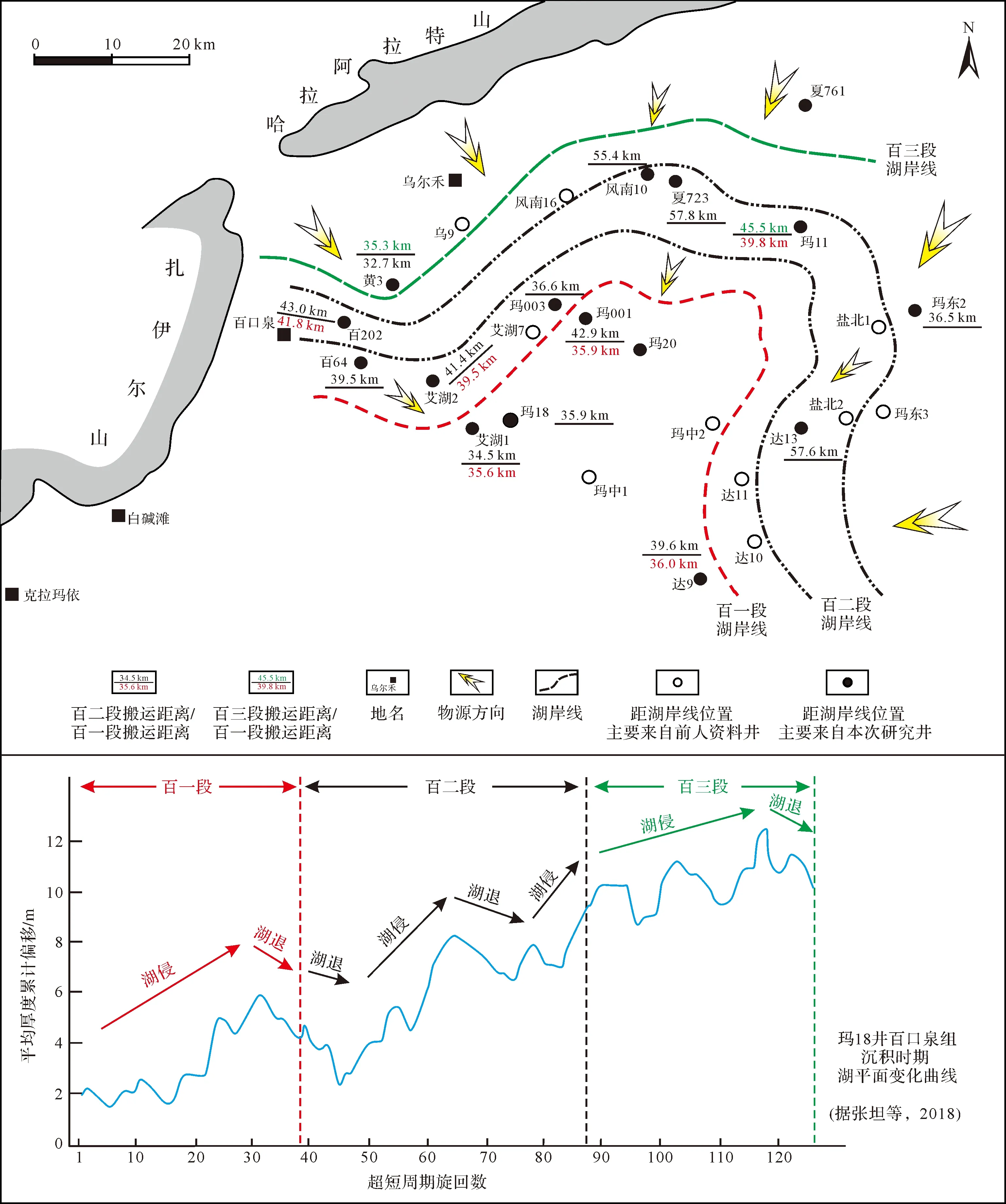

笔者运用前文中所述的公式(1)对表3中玛湖凹陷周缘多口钻井中的砾石沉积搬运距离进行了定量计算(表3),百一段沉积时期玛湖凹陷周缘艾湖1井、玛001井、达9井平均砾石径较大,沉积搬运距离较短,一般为35.6~36.0 km;百202井、艾湖2井、玛11井的平均砾石径较小,计算的沉积搬运距离为39.5~41.8 km;百二段沉积时期,玛湖凹陷周缘百64井、艾湖2井、玛003井、玛001井、达9井等的平均砾石径较大,计算的砾石沉积搬运距离为34.5~42.9 km,推测该区域内砂砾岩为百二段早期沉积产物;百202井、风南10井、夏723井、达13井的平均砾石径变小,计算的砾石沉积搬运距离为43.0~57.8 km,该井区内砾石为百二段中晚期湖平面持续上升、沉积物源区后退的退积产物。位于玛湖凹陷西北部的黄3井,靠近物源区,平均砾石径较大,计算的砾石沉积搬运距离为32.7 km。东部玛东2井同样靠近物源区,平均砾石径较大,计算的砾石沉积搬运距离为36.5 km;百三段沉积时期,位于玛湖凹陷西北部的黄3井靠近物源区,平均砾石径较大,计算的砾石沉积搬运距离为35.3 km。北部的玛11井平均砾石径相对较小,计算的砾石沉积搬运距离为45.5 km。

表4 准噶尔盆地西北缘玛湖凹陷与现今南天山前博斯腾湖周缘沉积背景对比表Table 4 Geological setting for the Mahu Depression and Bosteng Lake in Xinjiang

3.3 百口泉组沉积时期湖岸线演化的恢复

定量恢复百口泉组沉积时期湖岸线的迁移是基于如下方法开展的:首先是依据砾石沉积搬运距离与湖岸线关系,以及现代扇三角洲平原与湖泊交互区沉积物特征,定量厘定湖岸线的发育位置。如图1所示,清水河扇三角洲由出山口至博斯腾湖的湖岸线距离约为32 km,湖岸线附近植被、沙泥质等发育,湖滩上有小砾石沉积,平均砾石径为2.5~3.0 cm左右,依据公式(1)计算的湖岸线附近平均砾石径约为2.9 cm。由于百口泉组扇三角洲沉积坡度比清水河扇三角洲稍大,推测该时期湖岸线距物源区小于32 km,平均砾石径大于2.9 cm。在上述定量计算砾石沉积搬运距离的基础上,认为百口泉组一段沉积时期(图7),玛湖凹陷周缘的艾湖1井、玛001井、达9井平均砾石径较大,计算的沉积搬运距离较短,一般为35.6~36.0 km。距物源区较近的百202井、艾湖2井、玛11井的平均砾石径减少,计算的沉积搬运距离为39.5~41.8 km。通常情况下,由辫状分流河水所携带的砾石,由物源区向沉积区搬运,砾石径应逐渐减少。相反的是,该区的平均砾石径距物源区越远,平均砾石径越大。于此表明,二者应不是同一期沉积产物。推测艾湖1井、玛001井、达9井并包括玛18井,应是百一段早期扇体沉积区;百202井、艾湖2井、玛11井应是百一段晚期湖平面上升、沉积物源后退的退积产物;百二段沉积时期(图7),早期湖岸线以内的百64井、艾湖1井、艾湖2井、玛18井、玛001井、玛003井及达9井等中砾石沉积搬运距离34.5~42.9 km,而距离物源区更近的百202井、风南10井、夏723井、达13井中的砾石计算的沉积搬运距离更远,达到了57.8 km,同样与由物源区向沉积区搬运,砾石径应逐渐减少的常识相悖,由此表明,二者同样不是同一期的沉积产物。推测百64井、艾湖1井、艾湖2井、玛18井、玛001井、玛003井及达9井为百二段早期沉积,百202井、风南10井、夏723井、达13井中的砾石为百二段晚期沉积。玛东2井、黄3井中砾石搬运距离为36.5 km、32.7 km,表明其与百202井、风南10井、夏723井、达13井中的砾石属同一期沉积,平面上具有由物源区向沉积区平均砾石径明显的减小趋势,玛东2井、黄3井中砾石同样属百二段晚期沉积。百三段沉积时期,湖岸线位于黄3井与玛11井之间(图7)。由上述分析可知,百口泉组一段发育早期扇体沉积,有利储集体主要位于艾湖1井、玛18井、玛中1井、玛中2井及其以南地区。百口泉组二段沉积时期,湖平面持续上升[3-7],湖侵次数应在2期以上,沉积物源区向玛湖凹陷西北部、北部及东部迁移,湖岸线及扇三角洲前缘相带逐步向物源区方向靠近。百口泉组三段沉积时期,湖岸线及扇三角洲前缘相带已退至物源区附近,其他地区以滨浅湖沉积为主[4-5],湖岸线附近是砂砾岩体主要发育位置。

其次是依据前人湖岸线平面展布特征及扇三角洲平原与前缘相带分布认识[8-9,13-14,29],进一步厘定并完善了百口泉组沉积时三期湖岸线的位置。如何文军等[13]认为百口泉组沉积前古地貌存在三级坡折带,一级坡折带向山一侧为古构造高点,是冲积扇发育的部位,二、三级坡折带为水下沉积。一级坡折带对应于最大湖平面,三级坡折带对应于最小湖平面;黄远光等[8-9]通过对砾石定向性排列特征等岩石学和沉积特征分析,认为FN16井百二段为扇三角洲平原沉积,达11井百一段、艾湖2井百一段等为扇三角洲前缘沉积;曹小璐等[29]运用地球物理方法刻画百口泉组二段沉积微相特征,识别出玛湖凹陷东部湖岸线的展布位置。

最后,依据玛湖凹陷周缘多口钻井中砾石成分的不同(表3),以及前人有关百口泉组沉积物源区特征的成果,确定砾石沉积搬运的主要来源与方向。玛湖凹陷三叠系百口泉组沉积时期存在三个大的物源区,北部及西部物源主要是由哈拉阿拉特山和扎伊尔山老山剥蚀区提供稳定的物源[30]。西部、北部的准噶尔盆地界山主要是在海西运动中晚期的中石炭世—二叠纪早期,造山带快速隆升且遭受剥蚀构成主要物源区。东部的夏盐物源主要由陆梁隆起带剥蚀供源,陆梁隆起也是在海西晚期形成的古隆起,二叠纪至三叠纪早中期一直处于隆升状态,夏盐凸起处于湖盆边缘,为较稳定的剥蚀供源区[30]。任本兵等[31]恢复出的百口泉组扇三角洲沉积的6个主沟槽,代表了6个主要物源的方向。

通过上述工作恢复出的百口泉组沉积时期湖岸线演化规律与张坦等[12]通过百口泉组层序地层学分析获得的湖平面变化曲线特征相一致,即百口泉组一段对应一次完整的湖侵—湖退旋回,百口泉组二段对应2 次完整的湖侵—湖退旋回,百口泉组三段对应1次完整较大规模的湖侵—湖退旋回(图7)。由此,也印证了本方法恢复出的百口泉组沉积时期湖岸线迁移的准确性与科学性。明确了百口泉组沉积时期岩相古地理的重要地质参数,为准确恢复百口泉组沉积时期岩相古地理特征提供了重要依据。

图7 百口泉组沉积时期湖岸线演化与沉积物源区平面分布图Fig.7 Coastline evdution and sedimentary source characteristics of the Baikouquan Formation

特别要指出的是,通过现代扇三角洲沉积体系表面降低梯度即沉积坡度研究后认为,沉积坡度降低值的突然变大,会引起河道类型、河道宽度的变化,以及砾质沉积物粒径的变化。这一认识对在更大比例尺度内厘定单一扇三角洲平原或前缘的辫状河道形态变化及沉积物粒径变化有参考意义。再者,应用本方法厘定的百口泉组湖岸线展布位置与演化特征具有一定的局限性,该方法也是对前人关于湖岸线迁移研究的有益补充。

4 结论

通过建立南天山前现代清水河扇三角洲砾石变化与沉积搬运距离关系、砂砾质沉积物特征与湖岸线关系,“将今论古”对比分析并厘定准噶尔盆地玛湖凹陷周缘百口泉组沉积时期湖岸线发育位置与演化特征,认为湖岸线距物源区应小于32 km,平均砾石径应大于2.9 cm。百口泉组一段发育一次湖侵,主要表现为早期的低位扇体沉积,位于玛湖凹陷中部的玛18井、艾湖1井、艾湖2井、玛001井及其以南地区是现今玛湖凹陷深层有利储集体发育部位的指向区。百二段湖侵次数应在2期以上,百三段湖盆范围最大。由该方法恢复出的百口泉组湖岸线发育位置是重要的岩性油气藏勘探地区。同时,亦明确了百口泉组沉积时期岩相古地理的重要地质参数,为准确恢复百口泉组沉积时期岩相古地理特征提供了重要依据。

致谢 参加工作的还有吴昊,李雯,赵雪松,李小陪,以及开展野外工作的向导朱利江,付强等同志,在此深表谢意!