老马识途大爱无疆

2019-09-10申斯春蔡怀平

申斯春 蔡怀平

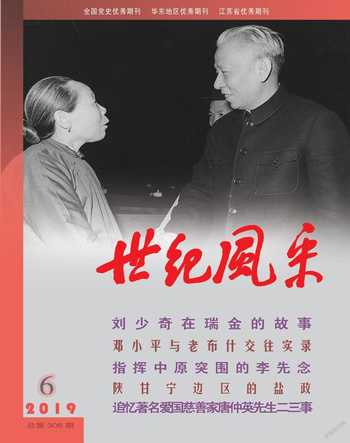

去年6月26日,唐仲英先生因病在美国逝世,国内外唁电如雪花般飞至大洋彼岸,表达人们对这位江苏籍著名爱国慈善家无尽的哀思。转瞬一年即将过去,在唐先生逝世周年之际,勾起我们无限追思。

遥想2017年10月,唐先生从美国回来,几位老朋友包括原中国宋庆龄基金会副主席、中共江苏省委书记梁保华、原商务部部长陈德铭等老领导专程到吴江的“唐宅”看望他。当时他精神还不错,大家相谈甚欢,临别时有个约定,计划第二年上半年等他从美国回来再相聚,继续讨论他的捐赠项目,但未曾想那一别竟是永诀。

去年这个时候,大洋两岸的人们纷纷以各种方式表达哀思,梁保华、陈德铭等与各界代表参加了在唐先生故乡吴江举行的中国追思会。苏大、南大、东大、清华、北师大等很多高校举办追思会,许多毕业生赶回母校参加仪式,学子们怀着沉痛的心情向他们的“唐爷爷”表达着感激、怀念和敬仰。吴江盛泽镇的街坊们自发地将唐先生故居的楼上楼下、院里院外打扫得干干净净。在追忆悼念的同时,人们纷纷表示将秉承先生精神,将“服务社会、奉献爱心、推己及人、薪火相传”的理念继续传承发扬。

唐仲英先生1930年出生于吴江盛泽镇柳家弄19号,属相为马。1947年,他最后一次离开家乡时只有17岁,直到1995年他65岁时才从美国归来,一晃就是47年。所以,当他从一个翩翩少年变成了踏上归途的“老马”,回到阔别已久的故乡,看到父亲唐炳麟先生曾任校董的盛泽中学依旧书声朗朗,当地80年代出版的方志记载着他父亲上个世纪40年代捐建的图书馆、电影院、灯光球场等善举,走过依稀记得的老房子、小石桥,不断勾起他少时的回忆,不禁感慨万千,发自肺腑地说:“我回来晚了,应早些回来看看!”

一

唐仲英先生创立了美国唐氏工业集团,1982年收购美国著名麦克罗斯钢铁厂,跻身于年销售额逾10亿美元的私营企业行列,被誉为“钢铁大王”,李政道、杨振宁等教授发起授予他为“杰出华人”。唐先生在国外旅居40多年,每年到台湾探亲,但一直没有回到大陆来。上世纪90年代初,中央要求江苏派家乡人到美国邀请唐先生回来走一走看一看。从回国之初,唐先生就开始捐建学校,设立慈善基金,做了很多好事,声名远播。

1998年国庆期间,唐先生从美国回来,在国务院侨办人员陪同下,同时任中共江苏省委常委、苏州市委书记梁保华、市长陈德铭等苏州市领导会面,介绍自己在国内捐资助学的一些考虑。梁保华、陈德铭等对唐先生特别重视人才德育培养的捐赠理念大为赞赏。唐先生一般每年回国两次,基本上都会同梁保华、陈德铭等老朋友见面,讨论捐赠计划。

近20多年来,唐先生的公益事业一直得到省市领导的大力支持。梁保华还多次参加唐先生在江苏省内重要捐赠项目的启动仪式,并在政府层面给予项目尽可能的配套支持。

2003年,唐先生告诉时任江苏省省长梁保华打算捐助南大,于是梁保华邀请唐先生和南大校长蒋树声一起商量。蒋树声是物理学家,他邀请唐先生到学校物理系考察。唐先生了解到南大固体微结构实验室准备筹建国家实验室,于是决定出资5000万元捐助这个项目,这是南大当时有史以来接受个人捐赠金额最大的一笔,由社会力量主动资助基础科学研究,在国内也是首开先河。2004年签订捐赠协议,2007年10月实验室主楼建成,梁保华参加了落成剪彩仪式。目前,该实验室科研条件达到国际先进水平,首席科学家达到11位,担负60项国家重大科研任务,是科技部“量子调控”研究基地,在近10年国家综合评估中连续处于领先地位。

2006年,唐先生了解到家乡吴江盛泽医院条件简陋,医疗水平不高,家乡人要到苏州城里甚至到浙江嘉兴医院去看病。向来推崇健康社会责任的他很是着急,准备捐建家乡医院,并请时任省长梁保华在邀请医疗专家等方面给予支持。2007年10月,唐先生捐赠6000万元的盛泽医院奠基启动,2009年11月建成,时任省委书记梁保华和唐先生一起参加了开业典礼。2014年,唐先生又决定每年捐资200万元,资助优秀医务人员到國外学习,为家乡医院培养了大量人才。新的盛泽医院在技术、服务、设备、环境等方面都可以称得上是一流水平,被盛泽百姓誉为“家门口的省级医院”,现在浙江嘉兴等地的百姓反过来到盛泽医院来求医看病了。

二

除了江苏的捐赠项目,唐仲英先生还邀请梁保华、陈德铭以及原教育部副部长吴启迪等专家作为唐仲英基金会咨询委员会成员,参加唐仲英先生在全国范围内捐赠项目规划的讨论。

1995年开始,唐先生先后出资成立中、美两个“唐仲英基金会”和“唐氏中药研究基金会”,重点资助教育、医疗和科技等领域的发展,并努力使三个基金会成为促进中美民间交往的重要桥梁。截至2017年,唐仲英基金会累计在中国捐款人民币10亿元,其中80%以上款项用于教育,在10个省市22所大学、420所中学设立了奖学金,受捐助学生10万多名,另外还捐助了许多医疗、科技、文物保护以及农村扶贫等项目。

唐先生特别重视人才德育的培养。他常说“教育是人生中最重要的环节,德育又是教育中的关键”“先学做人,再学做事、做学问…‘小赢靠智,大赢靠德”,优秀的人才要懂得“得诸社会,还诸社会”等等。1998年,在清华大学设立全国第一个以德育命名的奖学金——“唐仲英德育奖学金”,奖励品德高尚、热心社会公益的优秀大学生,目前全国范围内已有1万多名品学兼优的大学生获奖。为了推动德育培养“从小抓起”,2006年10月起,在全国部分中小学设立了“爱心奖学金”。同时,还在南京大学开设仲英道德讲堂骨干暑期培训班,面向全国设奖地区爱心辅导员,重点围绕志愿服务、公益组织、传统文化等专题进行授课。

唐先生非常重视青年教师的资助,他认为青年教师科研任务和家庭负担都很重,更加需要帮助。为此,基金会在上海交通大学等高校召开多场座谈会,了解青年教师需求。2016年,在全国9所高校开始设立“仲英青年学者项目”,资助具有博士学位,年龄在38岁以下,有潜力、有理念,热心公益事业,学校认为需要重点培养的人才。特别值得称道的是,为解决科研经费体制上“痛点”,基金会并不要求经费使用报销经过繁杂严格的审批手续,而是给予奖金获得者最大的信任和自主权。

唐先生认为,青年人的领导力是未来国家竞争力的重要体现。为此,于2010年捐资设立“清华大学唐仲英学生领导力培养计划基金”,该项目每年选拔一批志愿到公共服务部门就业的优秀生,实施个性化培养,使他们具备良好的思想道德品质,强烈的社会责任感,以及服务社会、奉献爱心、品行端正、诚实守信的优秀品质,同时也使他们深刻了解中国国情、具有宽广国际视野和卓越的领导力。

唐先生非常推崇中国的传统医学,为推动中药研究,专门设立“唐氏中药研究基金会”,在中美两国设立中药研究机构(即在北京中医科学院和芝加哥大学各设一所唐氏中药研究中心),结合中西方研发手段,研究传统中草药,论证中药理疗的优势和风险,提高中药的质量和疗效,并借此提高国际认可度。2005年,与中国中医科学院合作设立“唐氏中医药发展奖”,至今已有16人获奖,其中屠呦呦于2009年获得该奖(2015年获诺贝尔医学奖)。唐先生对中西医也有着自己独特理解,他认为,中医经历了五千年,是以人自身做实验,而西医则是动物做实验,难免会有偏差;中医是哲学,西药是科学;西医是流水线作业,更多的靠仪器,医生培养相对较容易,而中医“因人制宜”,手段仅凭借“望闻问切”,培养大师则很难。

唐先生捐赠还有一个显著特点,所捐赠的大都是“短板”或“冷门”项目,比较超前,可谓“雪中送炭”,对国家和社会能够产生深远影响。比如,除前述教育、医疗项目外,还在农村扶贫科技、生物多样性、考古以及农作物育种等领域开展援助。2005年12月起,基金会与西北农林科技大学实施了“薪火”扶贫示范村建设项目,由基金会捐资、学校提供技术支持,在陕西省周至、富平等县,结合当地实际,实施循环农业以及杂果产业示范项目,农民收入逐年增加,村容村貌得到显著改善,对农村脱贫致富起到了重要的示范带动作用。2016年4月,支持北师大生命科学学院生物多样性国家创新团队(虎豹研究团队)开展东北虎和东北豹的监测和景观保护规划研究,该研究团队取得重要成果,相关研究论文入选世界著名学术出版机构(springer Nature)“可以改变世界的180篇年度杰出论文”,为国家开展野生虎豹保护提供了重要科学支撑。唐先生对东北虎豹保护研究非常感兴趣,经常询问进展情况。

三

唐仲英先生对家乡一往情深,自从1995年第一次回来以后,基本上每年回来两次,每次回来都在家乡住上一段时间。除了捐建盛泽医院,他还多次慷慨出资,在家乡兴建公共设施,支持教育和卫生等民生事业发展。1996年为盛泽中学捐资50万美元建造“炳麟图书馆”新楼。1999年和2000年,先后捐款75万美元和45万美元,在吴江松陵和盛泽建成了一条道路和一个广场,这在当时是最好的道路和广场。为感谢唐仲英先生的慈善之心,广场与道路都以“仲英”两字命名,即吴江人熟悉的“仲英大道”和“仲英广场”。唐先生2003年先后为苏州大学捐建炳麟图书馆、血液学研究中心以及医学研究院大楼,血液学研究中心具有国内领先水平,医学研究大楼是目前全球生物医学界单楼面积最大的综合性医学科研建筑,装备了世界最先进、最完备的医学科研设施和设备。2011年,更是将家传的徐悲鸿《奔马图》赠予苏州大学作为永久珍藏。浓浓的桑梓情结使得他最终决定把唐仲英基金会(中国)的中心设在故土上,2015年,中心在吴江太湖之滨落成,集展示、培训、办公、公益等功能于一体,成为全面展示唐仲英基金会理念与实践的综合场所,中心的落成预示着基金会将在中国长期发展,在家乡发扬光大。

除了面向中国的捐赠,唐先生还在美国开展了大量捐赠项目,成为加强沟通中美关系的桥梁。最有特色的是2015年建成的芝加哥菲尔德自然历史博物馆内的永久展馆——唐仲英中国展馆,向各个年龄阶段的美国人展示中国的魅力,帮助他们了解中国。该馆总面积达6000平方英尺,设有新石器时代、青铜器时代、封建王朝时代、宗教及世界贸易等专题展厅,并专设展示苏州灵石的“东方花园”。展馆展品珍贵,并采用现代科技手段进行展示,在全世界类似展馆中处于领先地位。据悉,主办方已经构想和设计出今后50年该展馆展品的轮换和更新计划。

唐先生爱国爱乡、重文崇德的大爱善举值得大书特书,同时他个人的坚毅、乐观、节俭的人格魅力也非常令人钦佩,这应是他事业能够成功的根本,更是人们爱戴他的原因。他早年在美国求学创业时,常常凌晨三四点钟起床送报纸,到码头上为修船工人提工具,到市场上摆摊,每天打几份工,工作10多个小时。他为人谦逊、做事低调、生活简朴,吃饭都是平常的饭菜,没有所谓的高档菜肴。2006年,唐先生患中风以后,行动不便,起居都需要有人照顾,但他仍然凭着坚强的意志,坚持每年回国,亲力亲为谋划基金会活动,坐着轮椅到处奔波,与爱心社志愿者以及获奖学生会面,用自己的言行鼓励、激励学生成长。2017年回美国之前,唐先生还亲自到安徽以及苏北一些贫困地区考察捐赠项目。

四

唐先生生在中国、长在中国,中国传统优秀文化特别是慈善文化对他有潜移默化的影响;唐先生创业、发展在美国,对美国文化有深刻的理解与认同。因此,唐仲英先生捐资援助,不是一捐了之,而是用心用智慧,将之作为一项伟大的事业来做,他所做的很多公益工作都是开创性的、引领性的。

唐仲英先生善于把爱像种子一样播撒下去,能够让爱的种子长成大树。唐仲英先生曾意味深长地说:设立奖学金,仅有爱心只是完成了三分之一,另外的两个三分之一还需要唤醒和激发接受爱心的人对他人的爱心,并通过自己的努力影响身边人和全社会也能够献出自己的爱心。这不仅体现在唐先生能够对捐助项目进行细致考察、前瞻选择,更体现能够在建立有效机制,将捐助项目进行周密实施。比如请求政府对重要捐赠项目给予配套,基金科研经费报销制度尽可能便捷,科技扶贫项目强调示范性和带动性,爱心奖学金要求学生自主评选。特别是成立由获奖学生组成的爱心社志愿者社团以及毕业生联谊会,让学生们无论在校期间还是毕业后都有家的感觉,有把爱的“薪火”相传的持续动力。他基本上每年都會亲自参加爱心社年会或毕业生联谊会的活动,以自己的成长和创业经历激发学子们积极向上,勇于面对困难。学生们都尊称唐仲英先生为“唐爷爷”,自称是“小唐人”或“小唐唐”,亲如家人。在各高校追思会上,学子们表达更多的是,将铭记“唐爷爷”的教诲,以“唐爷爷”为榜样,要拥有“服务社会、兼济天下”的情怀,要用爱心和责任去拥抱未来生活。

我们感觉到,唐仲英先生不仅仅是一位实业家、慈善家,更是一位了不起的知行合一的思想家,他跨越了两个国度、两种制度,也跨越了时代,唐仲英基金会的做法可以为国内慈善事业起到很好的示范和榜样作用。2009年11月26日,时任江苏省委书记梁保华在出席唐仲英先生捐助的苏大血液学研究中心建成揭牌仪式时说,“唐仲英先生捐赠的项目总是能够成功,这是我们政府应该好好学习的”。

五

烈士暮年,壮心不已。唐先生给自己晚年定了一个宏愿,他说:“在我晚年,立下了也当一下‘愚公的愿望。为使这社会更美好的心愿,尽己所能、踏踏实实地为社会做些事情、尽些责任。而将来呢,也希望有我们大家庭的成员能为这个信念,承担起这个任务,继续为‘愚公的这个心愿去努力、去坚持。真的能做到当初基金会所定的‘服务社会、奉献爱心、推己及人、薪火相传的理念。人生的意义及价值,不在于你拥有了多少,而在于你尽力去创造、去贡献、去实行,最终,能问心无愧地离去。”

唐先生捐赠的“家传之宝”徐悲鸿《奔马图》成为苏州大学博物馆的“镇馆之宝”,这幅真迹是在抗战时期徐悲鸿大师专为唐先生父亲唐炳麟先生所作,唐老先生也是知名实业家兼慈善家。唐先生一家四代属马,这幅画也寓意着唐家的“大爱”精神,如奔马精神薪火相传,代代不息。

“山回路转不见君,雪上空留马行处”。唐仲英先生是家乡的骄傲,也是中国人的骄傲!我们会永远怀念他“情系祖国、热心公益、造福桑梓、竭诚奉献”的精神,这种精神不会因为时代变迁而褪色,将永远留在我们记忆深处。

唐仲英先生没有离开我们,他像一匹眷恋故土的老马,永远奔走在祖国大地上!

(责任编辑:杨溯)