三江源的最佳状态

2019-09-10龙仁青

1

高原的夏天短暂而美丽。进入6月,南方、中原已经在盛夏的炙烤中酷热难耐,高原的夏天却依然在季节的门口徘徊不前。刚刚走出冬春的寒冷与清凉,人们有些不耐烦了,特别是那些急着要穿上飘逸的花裙子的女孩儿们开始埋怨了,“夏天到底来不来啊?”我在微信朋友圈里看到一个女孩儿如此质问着,表达着自己焦急又无奈的心情,却又不知这质问是冲着谁发出的。而就在这磨人的等待中,高原的夏天好像忽然得到了准入许可,一夜之间,抑或说是在一日之间就涌入了高原,占据了高原:逶迤的草原,昨日还是一片“草色遥看近却无”的样子,而今却已是一碧无垠。野花们肆意地绽放着,一片片一丛丛地把草原原本的绿色修改涂染得姹紫嫣红。野花们的亢奋和激越,甚至会让人有些不好意思——其实,它们深知高原夏季的短暂,要在很短的时间里完成从开花到结果的全部过程,于是,它们就把自己天真烂漫、情窦初开、谈情说爱、婚嫁生子、养儿育女,甚至天伦之乐、颐养天年、寿终正寝等这一系列人生的美好与苦难,一股脑儿地展现了出来,它们抓紧时间,赶在高原的秋寒到来之前,演绎着自己精彩的一生,在人們表象的视野里,便也呈现出了一幅“幸福的花儿竞相开放”的大美景致,声势浩大。

也是因为高原的夏天短暂又美丽,不论是官方还是民间,把所有的节日和喜庆都集中到了这个季节,最明显的例子,也许就是南方的“三月三”在这里变成了“六月六”。到了这一天,高原的人们不分民族,纷纷涌向山头或林间,把自己掩映在碧野与繁花之间,开口高唱,一时间,歌声此起彼伏,你方唱罢我登场。而他们所唱的歌谣,被他们叫做“花儿”,他们唱“花儿”时的那一份亢奋与激越,也堪比高原上野花们赶场一样肆意绽放的样子。

官方的各种活动,便穿插在民间的节日与喜庆之中,活动频繁,一场接一场,到了夏末秋初,还没有结束的意思。在这个季节,受邀参加各种活动,也成了常态。

8月中旬,我接到好几家活动的邀请,且在时间上相互重合——高原的夏季已近尾声,大家都赶着这最后的也是最美的时光的尾声。活动有草原赛马,有情歌竞唱,还有唐卡展陈。在我的想象里,所有这些活动,首先是季节的美意,是它给刚刚经历了冬寒春凉的高原人提供了舞台,让人们有了一次展示自己技艺的绝好时机;其次,也是人们与自然的一次比拼吧——大自然以鸟语花香把这个季节点缀得声色绝美,人们享用着自然的赐予,却也不甘寂寞,便也加入其中,为大自然增添了一份人文的声音与色彩。

分身乏术,正在犹豫到底去参加哪一个的活动的时候,却又收到了一份特殊的邀请——“饮水思源,三江源探秘”公益活动。我毫不犹豫,决定谢绝其他邀请,去赴这场三江源的邀约。

如此,便有了这次令人难以忘怀的三江源之行。

活动是由三江源生态保护基金会发起的,参加活动的人们来自不同省区、社会各界,有富商大贾,有文人墨客,有教授学者,组织者把人们分成三组,分赴长江、黄河、澜沧江源头。我作为青海本土人,又曾经从事新闻工作,三江源头我都曾去过,去得最多的,是黄河源头。就在去年,我还跟随几位《格萨尔》研究专家,去过一次黄河源,并且一直走到了地处玉树曲麻莱县麻多乡的黄河上源约古宗列。

约古宗列,是黄河母亲的母亲。那是一股清泉,悄然从大山的一隅喷涌出来,在大山上无声无息地蜿蜒着,让人无法相信,养育了中华民族的滔滔黄河,在她的源头部分,居然如此细小、羸弱。但细心一想,这又是多么正常,就像一个伟人,他也曾在母亲的怀抱里嗷嗷待哺,他也曾有过蹒跚学步的童年。这里的黄河,便是她的孩童期,我们所看到的,便是她在母亲的襁褓里娇小的样子。

那一次,我定定站在约古宗列清泉边,长久向着它行注目礼,我看到了它的稚嫩和天真,那样的无忧无虑,它还不知道它将担当的重任,它随意而任性地流淌着,谁也看不出,当它有一天初为人母,便是那样袒胸露乳地斜卧在大地上,任她的子孙吸吮着她的乳汁。她不知道,她会有那么多的子女,那么多人呼唤她母亲。那一天,我还用手捧起源头清泉里清洌无比的泉水,深深喝了一口。我心里想,这甘甜的泉水,不是黄河母亲的乳汁,而是她的母亲——约古宗列的乳汁。

见识过黄河源头,所以这一次,在内心里还是隐隐希望能够去长江或者澜沧江源头。待我前去报到时,才知道我被分到了黄河探源组,虽然心里微微有些遗憾,但还是欣然接受了组织方的安排。

我知道三江源每时每刻都是新的,即便是多次去过,当你再次来到这里,依然会看到一个全新的三江源,阳光、天气、风雨……这些不确定因素每时每刻都在点缀塑造着不一样的三江源。

我也知道,大自然深谙美的意义,它懂得美一定不是轻而易举就可以得到的,因此,它把大美青海的精华部分收藏在了高寒缺氧的三江源区,并以令人仰望的海拔高度把这里的美丽高高托举起来。大自然也只遴选守候着它的原住民和那些不畏海拔与严寒的勇敢者,以及那些与它有缘的少数人走近它,看到它珍存在这里的美景。

在行走之前,我就给自己预设了一个目标:目光向内,关注细节。就是说,此次行走,我将不像以往一样,让自己的目光迷失在山川江河、蓝天白云这样的大美之中,而是去留心一些细节,比如一只飞过的鸟,一朵绽放的花。为此,我特地带了两部照相机,准备了用来“打鸟”的长焦镜头。

探秘三江源的行走,就这样开始了。

2

探源活动的第一站到了贵德县,离县城不远有一个小山村,傍依着黄河岸畔,这个村,从曾经的一个贫困村成为了如今的旅游村。走进村里,满目碧绿,掩映在碧绿之中的村舍依然是曾经的泥墙土屋,就像是清贫人家出落的姑娘,穿着朴素,带着些许的忐忑和谦卑,却掩盖不住由内而外投射出的美。如今,这个小村落凭借着村里幽静的风光、绿色的美食,以及传承至今的古拙的民俗,吸引了许多的游客。这个村子叫松巴,我知道这个名字与历史记载中的古老民族苏毗有着一定的渊源,但又不甚明了,于是主动与驻扎该村的一位县上领导取得联系,想在日后得闲时再来一探究竟——探秘三江源,一开始就遇上了需要探究的事,于我,这似乎是一种提示,提示我要用发现的眼光去打量这一路的所见,去发觉掩藏其间的美。

夜宿贵德县城,当喧嚣隐去,偶尔传来的犬吠声反而拉长了夜的宁静。

清晨醒来,戳亮了手机一看,时间刚刚过了6点,却神清气爽,并没有早醒的感觉。于是便决定起床到外面走走。

我就是在酒店后面的一座小果园里看到了那只红尾鸲。

果园很小,散乱地种植着一些梨树,树上的果实也少,枝叶之间偶尔挂着几只当地特产长把梨。据说,近年来长把梨出现严重退化,不但产量减少,果肉也变得粗硬干涩,让人难以下咽。但人们并没有放弃去种植它,因为如今,它成了花开季节的一种观赏植物了——贵德县每年都要举办梨花节,便是由此而来。长把梨原本甘甜多汁,如今却酸涩难吃,这种现象,从植物学的角度去看,是对人类的一种背叛。据说,被人类驯化的植物并不甘心被人类长期食用——它们长出果实,原本也不是为了让人类食用的,而是为了哺育后代,繁衍子孙。所以,它们依然努力着逃脱人类,重返荒野,成为一种自由的野生物种。长把梨变得让人不能食用,这种“反叛”,也许就是让自己回归自然的一种“返祖行为”吧。

晨光暗淡,昨夜的犬吠声依然在某处忽然空洞地响起,这让我有些紧张,我一边谨防着野犬可能的袭扰,一边小心地向一棵棵果树走去,希望能够发现一些什么。那只红尾鸲忽然从我近处的一棵树上扑棱着翅膀,飞到了离我稍远的另一棵树上,让我不由得惊慌了一下,我的目光立刻跟踪到了它,并从它发出的一声鸣叫中立刻认出了它来。

我停下来,静静地看着它,它也静静地蹲在一根树枝上,悄无声息,不时地翘一下细长的尾巴。相信它也是在看着我。我们就这样四目相对了许久,它似是忽然想起了什么,飞离了它爪下的枝丫,向着暗淡的晨光飞向了远方。

英国著名探险家特里斯坦·古利认为,从进化论的角度讲,人类最为感兴趣的东西只有两样,即捕食者或猎物,也就是威胁和机会。人类的感官在处理日常接踵而来的各种繁杂信息的时候,最为关注的也是这两样。这位探险家进而论及人类的眼睛,他说:捕食者和猎物都会移动,所以我们在任何场合中最先注意到移动的物体,之后便会发现更加细微的线索。此刻我忽然想起了这位探险家的这句话,不禁哑然一笑——我此刻的行为,多么像他所言,一边防备着可能的危险,一边又希望着看到什么啊。人的一生,似乎也是这样,一边防备着捕食者出乎意料的袭击,一边又渴望着一只猎物撞上自己的枪口。

这只红尾鸲成为了我眼睛的猎物。

红尾鸲在青海广泛分布,计有褐红尾鸲、北红尾鸲、红腹红尾鸲、蓝额红尾鸲等多个品种。这种鸟十分勤快,似乎是草原鸟禽中起得最早的鸟儿。记得小时候,我去上学,每天要走五六公里的路,到了清晨6点时,母亲便开始催促我起床。后来我发现,每天早上,母亲就要喊我起床时,我首先便听到了红尾鸲的鸣叫声。这只勤劳的鸟儿,已经开始工作了。在小学四年级的作文里,我便写下过这样一段话:每天早上,当我懒得起床的时候,就听到窗外一只火焰燕——这是青海汉语方言对红尾鸲的叫法——欢快的鸣叫声,它催促我赶快起床,也鼓励我赶快去学校好好学习。

把红尾鸲叫做火焰燕,显然是因为红尾鸲的颜色,而把它误认为是燕子,可能是因为红尾鸲降落在一处时,有着和燕子一样不断抖动尾部的习惯。无独有偶,环青海湖地区草原上的牧民,也用同样的经验和想象命名了红尾鸲,他们把红尾鸲叫做“喜尼策”,意思是被火烧焦的鸟儿。这个名字十分形象,且来源于牧民们熟悉的生活。红尾鸲有着橙红色的腹部和尾羽,整个背部则是黑褐色,间杂着灰白色,看上去就像是一團燃烧着的干牛粪:橙红色是熊熊的火焰,黑褐色是即将要燃烧且热量十足的部分,而灰白色,则是边缘燃烧殆尽的灰烬。牧民们熟悉炉灶里牛粪燃烧的火焰,或许,红尾鸲的色彩让他们联想到了自己平日里庸常的生活。

而在贵德地区,当地藏族则把红尾鸲叫做“喜万德”,“喜”是鸟儿之意,而“万德”在安多藏语方言中特指小沙弥,意思就是,像小沙弥一样的鸟。在藏地,出家的小沙弥,身穿褐红色的袈裟,把自己整个儿裹拥在袈裟里,头部和四肢却裸露在外面。因为刚刚出家,他们还没学会出家人的沉稳和庄重,四处跑来跑去,还真的像一只红尾鸲。这一命名,紧贴大地,让庸常的生活升华到了生活一样庸常的信仰里。

在青海青南藏区,红尾鸲还有一个名字,叫“喜沃玛”,意思是新娘鸟,这是因为,每每到了求偶季节,红尾鸲身上的羽毛就会变得艳丽无比,就像是待嫁的新娘换上了新装——藏族牧民不但深谙生活与信仰之道,对大自然的观察也细致入微,了如指掌,他们就用这样的知识,命名着他们的世界。

在藏地,这样的例子似乎很多。

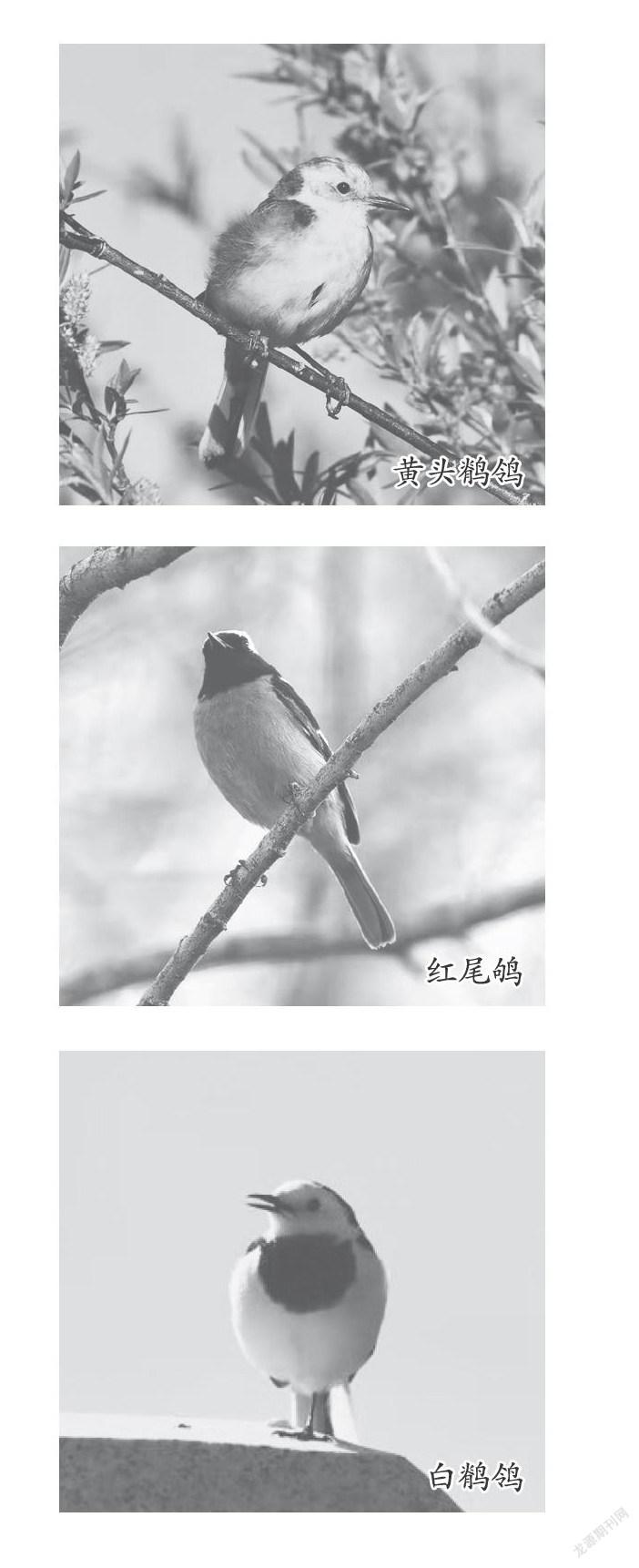

黄头鹡鸰、黄鹡鸰和白鹡鸰是三江源地区及环青海湖地区常见的鸟儿,分布广泛。牧民们把黄头鹡鸰或黄鹡鸰叫“智喜”,而把白鹡鸰叫“沃喜”。在这样的命名里,也隐含着牧民们深刻的生活经验和想象。

“智喜”,意思是牛初乳般的鸟儿。牛初乳,是母牛产下小牛犊后的头一两天所产的牛奶,产量很低,与普通牛奶明显不同,呈淡黄色,且鲜亮无比,有着浓稠的黏性。据说,牛初乳是母牛为了让自己的小牛犊在新生环境下抵抗外来病毒及细菌感染而合成的天然抗体,含有丰富的营养物质、免疫因子和生长因子,牛初乳因此而金贵。而被叫做“智喜”的黄头鹡鸰或黄鹡鸰,平时也很少见,较为稀有。

记得小时候,放牧在草原,每每看到谁家的母牦牛产下了小牛犊,便偷偷约上三五伙伴,找一块有凹坑的石头作为容器,去挤刚刚做了母亲的母牦牛的初乳,再用牛粪生火,把石头架在牛粪火上烧烤,牛初乳被烤成一张饼状的东西,小伙伴们便开始抢着分食。那种绝美的味道,至今还在舌尖上。

“沃喜”,意思是白牛奶鸟。这样的命名,除了白鹡鸰羽毛的颜色外,另一个原因,则是它比起黄头鹡鸰或黄鹡鸰来更为常见,就像是白牛奶一样,比牛初乳产量高很多,因此在牧民的生活中也稀松平常。

天色渐渐亮了起来,当我回身走向房间时,听到了那只红尾鸲啁啾的鸣叫声。这让我想起了不久前在西宁,朋友带我去参观青藏高原生物标本馆的情景。这家标本馆,在西北高原生物研究所院内,平时不对外开放,朋友知道我平时喜欢花鸟,便通过熟人引领,进入了这家标本馆。

在标本馆里,当我看到那些鸟儿的标本时,心里却有一种不适感。它们被剥夺了生命,小小的身躯里填充着东西,装上了再也看不见东西的所谓“义眼”,或置于墙角,或挂在墙面,它们永远失去了作为鸟儿最为重要的技能:飞翔与鸣唱,也永远失去了自己的生境。

我就像逃离一般走出了标本馆,朋友看着我有些意外,问我是怎么回事,我搪塞说,尿急,要上厕所。

从标本馆出来,就在生物研究所外墙的角落里,却意外地见到了一只红尾鸲,它似乎并没意识到它要降落的地方会有人经过,当它落在一根我们可以平视的铁丝绳上之后,才发现有人离它只有咫尺之遥。我的朋友先我发现了它,便急忙喊我快看,当我的目光落在这只小鸟身上时,我发现了它眼中的警惕与惊恐。那一刻,它似乎忘记了飞离,愣怔着,一动不动,甚至忘记了它平时的标志性动作:不断上下摆动尾巴。

我和朋友停下脚步,看着那只红尾鸲,几十秒过去,它这才展翅飞走了。

刚从标本馆出来,就见到这样一幕,我对这个情景印象深刻,我甚至认为这其中包含着某种预示。

后来有一天,我读到英国鸟类学家、散文家赫德逊笔下的一篇散文,题目是《最佳状态下的鸟类》,令我惊讶的是,在这篇散文里,他描写了当他看到在一家博物馆里被做成标本的鸟儿们小小的尸体后的厌恶和失望,他甚至讲了一个故事,对标本这种东西的存在表达了他深刻的怀疑。这个故事是这样的:某处有一座教堂,这座设计独特、外观十分漂亮的建筑却没有窗户,教堂内部因此漆黑一片,以至于来做祷告的人都彼此看不见对方。为了解除教堂里的黑暗,神父便雇佣了一名老农,让这位老农每天拿着一只袋子,把外面的阳光装入袋子,再背进教堂,“他蹒跚地走到教堂墓地中央站住不动,抓住袋子的口,伸出胳膊打开,约有五分钟,接着用一个突然的动作把袋口封上,可是依旧紧攥着,匆匆回到教堂……”那位老农每天重复着这样的举动,试图让背入的阳光照亮教堂内部。

这个故事是决绝的、偏激的,完全否定了标本可能的作用。他认为,把鸟儿做成标本,就像是那位农夫装在口袋里带到教堂里的“阳光”,是毫无作用也毫无意义的。他继而断言,最佳状态下的鸟儿永远属于自然,为此他还不厌其烦地举出各种例子,证明他的看法。他这样写下了有一天他看到一群银喉长尾山雀时的情景:十二只银喉长尾山雀正在以它们通常散漫的方式飞行或滑翔到了我观望着的灌木,一只接着一只……披着淡白色夹着玫瑰色和灰色的羽毛,尾巴长而优美,头部小而圆像鹦鹉似的小鸟,栖息在垂悬的深红色柔荑花花间,有的刚好安静地歇落在水面之上,其他的则四处跳动,偶尔吊在细瘦的枝梢,在下方的河面上倒映出来,河水和阳光给予了这幅景观一种仿佛童话般的魅力,几乎是梦幻似的特色。

依照赫德逊先生的说法,观看鸟儿,必须要到大自然之中,只有大自然中的它们才是鲜活的、自由的,大自然赐予的每一个美好瞬间都没有重复性,而这样的美好,在博物馆、标本馆是看不到的。他的话也的确不无道理。然而,当我们把这样的观点放置在三江源区,却也让我们陷入了矛盾和纠结之中。伴随着三江源国家公园的建立,这里的保护段位大大提升,如今这里几乎处于关闭状态,人類即将完全撤离这里,把这里的一切交给这里的鸟兽花草,我们不再打扰它们的生活。

这将是三江源的最佳状态,但这样的最佳状态是孤独的,是拒绝人们去欣赏的。

3

从黄河源区回来,我对跟随我们一起参与了此次活动的组织者说,在此次的各种邀约中,我做出了最为正确的选择,再一次领略了黄河源区的壮美,以不同的视野,从细节上看到了更多的美好。三江源之行,每一次走进,其实都是第一次,因为它呈现出来的万千景观,一只鸟,一朵花,每一次都是不一样的。三江源之行,每一次走进,也许就是最后一次,因为机遇难得、路途遥远,加上,人与自然定下的和谐共生的契约,将来,我们不再轻易走进它……

我想起了此行去三江源,在黄河源区看到的情景。有一天,在去往扎陵湖、鄂陵湖的路途中,我看到在粗通的马路两侧的电线杆上,落着许多大鵟。有关专家说,这些电线杆的高度,恰好适合它们蹲坐在上面,观察地上的猎物,一旦看到猎物进入了它们的“射程”,它们便会立刻启动飞行程序,扑向猎物。但它们对我们的车辆视而不见,这是因为它们已经知道进入这里的人们不会伤害它们。出于好奇,我让司机师傅停下车,拿出照相机对准了其中的一只大鵟,这时候,司机师傅问我:你是不是想拍到它起飞的样子?出于贪婪和好奇,我惯性地点了一下头,司机师傅便按响了汽车喇叭……此刻,当我写下这些文字的时候,我要向那只受惊的大鵟说声对不起。我由于紧张,并没有拍下你起飞的样子,即便拍到了,我也不会示人。

我还发现,作为猛禽的大鵟,并不在意落在它身边的戴胜鸟,它们之间为何不是弱肉强食的生物链关系,为何可以相安无事、和睦相处?我想知道其中的答案。

从三江源区回来,才刚刚一月有余的样子,我却时时会想起它。想起这些,其实是对三江源的思念,对三江源的思念是永远的。

最近读到英国探险家特里斯坦·古利曾写的一篇题为《如何在池塘中看见太平洋》的文章,在这篇文章里,他详细描述了在他家门前的池塘里看到水的涟漪在一块石头周围反射和弯曲的情形,继而他想象那块平时用作踏脚的石头是浩瀚太平洋中的一座岛屿,而当轻风吹过,在它周围形成的涟漪,是太平洋中浩荡的涌浪,石头下风区平静的池水,则是太平洋中在岛屿阻挡下,形成的无浪区。如此,他从他家的池塘里看到了太平洋。其实,这样的观察与想象并非空穴来风,那些优秀的航海家和水手正是像特里斯坦·古利先生一样观察海面上看似毫无规律的水波和涌浪,发现航船前方的岛屿甚至掩藏在水面下的暗礁。对他们来说,海面上繁复无序的各种水纹,其实是一张指明了航向的海洋地图。

或许,这是与鸟类学家、散文家赫德逊先生截然不同的观念,他或许能够教会我们从展陈着三江源区各种花草和鸟类标本的博物馆、标本馆里去看到三江源,但这显然需要知识的支撑,需要想象力,从而获得见一斑而窥全豹的能力。

作者简介:龙仁青,1967年3月生于青海湖畔。1990年开始文学创作及翻译。先后在《人民文学》《十月》《章恰尔》等汉藏文报刊发表原创、翻译作品约300万字,多次入选各种选刊类杂志及年度选本。出版有文学作品20部。并发表有部分影视、音乐、摄影作品。作品曾获中国汉语文学“女评委”大奖、第五届鲁迅文学奖提名、青海省《格萨尔》史诗研究成果奖等。中国作协会员、青海省作协副主席、青海省《格萨尔》工作专家委员会委员。