从地理学角度看中国气候变化

2019-09-10邵光普

邵光普

摘 要:依据我国丰富的历史文献资料和近代以来的器测数据资料,对我国历史时期气候变化和当前气候变化进行简单探究。从近一万年气候变化的具体历史演变过程中探究气候变化的自然原因和人文原因,评估人类活动究竟造成了多大的气候变化。具体地,从自然和人文两个角度出发,分析气候变化的影响范围及深度,把握气候变化规律,为应对当前气候变化提供借鉴,且对预测未来几十年以至21世纪末的气候变化具有重要意义。气候变化是否朝着有利于人類生存发展的方向前进,这种变化是否超出人类的适应能力,仅就目前已有的资料来说,尚不能得出肯定的、确切的答案。

关键词:气候变化;地理学;温度

中图分类号:P467 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2019)01-0146-03

Climate Change in China from the Perspective of Geography

SHAO Guangpu

(School of History,Qingdao University,Qingdao Shandong 266071)

Abstract: Based on the abundant historical documents and modern instrumental data in China, this paper made a simple inquiry into the historical climate change and current climate change in China. This paper explored the natural and human causes of climate change from the specific historical evolution of climate change over the past 10 000 years, and evaluated how much climate change had been caused by human activities. Specifically, from the natural and human perspectives, this paper analysed the scope and depth of the impact of climate change, grasped the law of climate change, provided reference for dealing with current climate change, and was of great significance for predicting climate change in the coming decades to the end of the 21st century. Whether climate change is advancing in the direction conducive to human survival and development, and whether this change exceeds human adaptability, only according to the existing data, it is not yet possible to get a definite and exact answer.

Keywords: climate change;china;temperature

气候变化早已不是一个国家、一个地区的事情,其事关全人类的生存与美好未来。气候变化不仅是一个学术问题,而且已经成为世界性重大课题。各国都从本国政治、经济、法律以及文化等角度予以关注。中国于2016年4月签署《巴黎协定》,以应对气候变化。本文从地理学角度出发,以历史的眼光审视中国历史时期和近代的气候变化。历史时期,中国的气候变化特征是冷暖波动,气温变化不是线性的。气温既有高于现在平均值的情况,也有低于现在的平均值的情况,冷暖波动大致以400~800年为周期旋回。中国的气候受东南季风和西南季风影响显著,青藏高原的隆起不仅奠定了我国大的地貌单元格局,而且是我国气候形成的重要因素。竺可桢先生在早年对我国关于气候的历史文献加以收集整理,发表了《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,对我国历史时期气候的研究具有开创性贡献。近期有葛全胜先生的《中国历朝气候变化》一书,不仅内容丰富,而且方法、观点都很前沿。通过对历史文献中温度信息的数据化,可以制作历史气温变化趋势图,对探究历史时期气候变化的小尺度旋回有重要意义。

1 气候变化的内涵

我国的自然环境在气候的形成与变化中起决定性作用,人民的实践活动对气候变化也起重要作用。气候的变化不仅是大气圈本身运动产生的,而且是水圈、冰冻圈、生物圈和陆面等共同作用的结果。当前的气候变化不只是人类活动造成温室气体增加,使温室效应加剧的结果。大多数科学家认为,自然气候变化仍然在气候变化中占有相当比重。因此,对自然气候变化进行研究,不仅有助于认识自然气候变化的规律,而且有助于确认人类活动究竟造成了多大的气候变化,这对预测未来几十年到21世纪末的气候变化具有重要意义。气候变化框架公约中的气候变化专指人类活动引起的气候变化。IPCC报告中的气候变化主要指温室效应加剧的结果,其中包括自然的气候波动。本文讨论的气候变化包含自然气候变化和人为气候变化。

2 中国气候变化的历史演进

2.1 全新世以来的气候变化

末次冰期之后,约在距今一万年时,人类由旧石器时代跨入新石器时代,步入了农业文明时代。农业文明时代,人口数量明显增加,生产力显著提高,人类改造自然的能力不断加强,对地表覆盖类型和植被覆盖率产生了显著影响。

在“新仙女木”事件之后,全球气候迅速回暖,但海气系统进入了新的平衡状态,气候变率不如更新世剧烈。全新世大暖期为现代人所熟悉,但在全新世中气候的变化又可分为早期的回暖、中期的温暖和后期的转冷三个阶段。10.0~8.5kaBP为早期,气温以回暖为主要特征;8.5~4.0kaBP为中期,以持续而稳定的温暖为主,间有小幅波动;后期则是降温阶段,以冷干为主要变化趋势。

2.2 近5 000年以来的气候变化

在中国近5 000年的历史上,存在4次较为明显的温暖时期和4次寒冷时期。

第1次温暖时期,公元前3500—1000年左右(仰韶文化到河南安阳殷墟时代),野生大象野生犀牛等亚热带动物在黄河流域广泛分布,竹子分布广泛。

第1次寒冷时期:公元前1000—公元前850年(西周时期),大暖期已经结束,气候转向寒冷,有大批野生犀牛大象南迁的记载。汉水在公元前903年和公元前897年2次结冰。在河南淅川下王岗遗址中的西周文化层,比仰韶文化以来的各文化层中的动物种类都少。

第2次温暖时期:公元前770—公元初(秦汉时期),气候温暖湿润,鲁国冬天没有结冰,竹梅等亚热带植物分布北界偏北,表明当时比现在温暖湿润。

第2次寒冷时期:公元初—6世纪(东汉到南北朝),史书记载当时淮河多次结冰,物候比现在晚半月。

第3次温暖时期:7—9世纪(隋唐时期)记载当时长安多年无冰雪。有学者认为,大唐盛世与当时气候偏暖有关,这不无道理。

第3次寒冷时期:10—12世纪(宋代),华北地区已无野生梅树的记载。太湖结冰,福建荔枝多次冻死,当时气候比现在寒冷得多。

第4次温暖时期:13世纪(元代)元代初期,在西安设立竹监司,属于短时间回暖[1]。

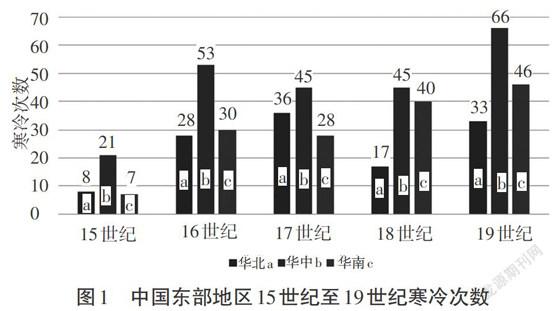

第4次寒冷时期:如图1所示,15—19世纪末(明清时期),当时极端初霜日期平均比现早一个月,极端终霜日期平均比现在晚一个月。北京附近的河流结冰期比现在长50d左右。

<F:\欢欢文件夹\201904\河南科技201901\河南科技(创新驱动)2019年第01期_103595\Image\{3{P@(8F8$CPQ{HQB5JO$]M.png>[寒冷次数][70

60

50

40

30

20

10

0

][15世纪][16世纪][17世纪][18世纪][19世纪][华南c][华中b][华北a][a][a][a][a][b][b][b][c][c][c][c][c][b][b][a][8][7][21][28][53][30][36][45][28][17][45][40][33][66][46]

圖1 中国东部地区15世纪至19世纪寒冷次数

2.3 中国近百年器测时期的气候变化

1880年以来的器测资料表明,近百年变暖明显,1980之后变得更加明显。中国降水并无明显的趋势性变化,内部各区域降水变化趋势不一。近30年,东亚季风和夏季风均有减弱趋势,这对我国旱涝有显著影响。20世纪前30年增暖,40年代中期以后变冷,70年代中期以来又见回暖。不同的是,增暖过程中,30年代初曾有短期降温,但很快又继续增温,到40年代初达到峰点。另外,40年代中期以后的降温,我国比同纬度其他地区激烈,至50年代后期达到低点,60年代初曾有短暂回升,但很快又再次下降,且夏季比冬季明显,70年代中期后又开始回升,但80年代的增温不如北半球强烈。

如图2所示,20世纪以来,我国气温变化趋势总体是上升的,但近20年我国各地气温变化趋势并不完全一致,气候变化存在区域性差异。<C:\Users\hnkj\Desktop\河南科技(创新驱动)2019年第01期_103595\Image\UD6F%$N(7NQN~6MAKS~S5[R.png>[气温(℃)][25

20

15

10

5

0][1996][1997][1998][1999][2000][2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010][2011][2012][2013][2014][北京][拉萨][兰州][武汉][广州][乌鲁木齐][a][a][b][b][c][c][d][d][e][e][f][f]

图2 中国近20年主要城市气温变化

3 气候变化的原因探究

气候的变化受多种因子的影响和制约。太阳辐射是气候形成的最主要因素。气候的变迁与到达地表的太阳辐射能的变化关系密切,而引起太阳辐射能变化的条件是多方面的。太阳黑子活动具有大约11年的周期。太阳活动增强时,太阳辐射也增强,即从长期变化来看,太阳辐射与太阳活动为正相关。据最新研究,太阳常数可能变化在1%~2%。模拟实验证明,太阳常数增加2%,地面气温可能上升3℃,但减少2%,地面气温可能下降4.3℃。我国近500年来的寒冷时期,正好处于太阳活动的低水平阶段,其中3次冷期对应着太阳活动的不活跃期。例如,第一次冷期(1470—1520)对应着1460—1550年的斯波勒极小期;第二次冷期(1650—1700年)对应着1645—1715年的蒙德尔极小期;第三次冷期(1840—1890年)较弱,对应着19世纪后半期一次较弱的太阳活动期。而在中世纪太阳活动极大值期间(1100—1250年)正值我国元处的温暖时期。此外,我国近千年来的气候变化与太阳活动的长期变化也有一定联系。

大气环流及成分和下垫面是气候系统的两个主要组成部分。太阳辐射和宇宙-地球物理因子则是两个外部因子。太阳辐射和宇宙地球物理因子都是通过大气和下垫面来影响气候变化的。人类活动既能影响大气和下垫面使气候发生变化,又能直接影响气候。各种内部因子和外部因子的相互影响,相互制约,再加上人类活动的影响,使得地球有史以来的气候变化更加错综复杂。

气候变化的人为原因主要是大气成分的变化和土地利用与覆盖的变化。IPCC 5次科学评估报告中给出的大量证据表明,人类活动很可能已经影响了全球的气候变化。人类活动包括人类为了生活和发展排放大量温室气体如二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等以及排放硫酸盐气溶胶、黑炭、有机碳、工业烟尘和粉尘、沙尘和其他颗粒污染物等;土地利用的变化,如大量砍伐森林、草原和农田退化等;人口的增长,城市化以及污染等。

4 气候变化对我国环境与人们健康的影响

气候变化改变了我国水资源的空间分配格局,南多北少的现状并未缓解,加剧了北方干旱地区水资源的供需矛盾,极端降水与极端干旱事件频发。我国各主要河流近百年的水文观测表明,我国的河流径流量多处于减少趋势。尽管人类社会经济活动对河流经变化具有重要作用,但气候变化对其的影响亦不容小觑。气候变化对我国近海海平面有重要影响。近30年来,我国沿岸海平面上升的平均速率比全球平均值还高出0.8mm/a。海平面上升,海岸侵蚀加剧,陆地面积逐渐减少。沿海地带是我国经济最发达的地区,海水入侵严重。

众多数据表明,气候变化对我国生态系统的影响越来越强烈。温度升高,使得物候期提前,积温增加,植被生产力提高。植被分布北界向北推移,山地植被分布上线上移。水分是草生长的主要限制因子,而北方地区的干旱化趋势加剧了我国草地的退化。

气候变化对人体健康有直接或间接的影响,对社会有短期和长期影响。直接影响包括发热、哮喘、白内障、皮肤癌及其他皮肤疾病的增加。由于自然灾害增加和农业产品改变引起的饮食和营养变化,间接影响传染病发病率的增加,进而导致死亡率增加。

5 结论

世界上一切事物都在不断的运动变化发展,气候亦是如此。以气温、降水以及极端灾害性事件为特征的地球气候,一直也正在经历着变化。全球变暖是一个热度很高的词汇,但是直至今天仍然沒有大量令人信服的事实证明全球在变暖,至少没有气候突变的征兆。所以,全球变暖的说法并不科学,不如全球变化更确切。关于这种变化是否朝着有利于人类生存发展的方向前进,这种变化是否超出人类的适应能力,仅就目前已有的资料来说,尚不能得出肯定的、确切的答案。

参考文献:

[1]文焕然,文熔生.中国历史时期冬半年气候冷暖变迁[M].北京:科学出版社,1996.