张喆:一里江山

2019-09-10尚晓娟

尚晓娟

张喆

1976年生于河北省邯郸市,2004年作品《隐耕还林归牧.有山过雨太行》获第十届全国美展中国画铜奖。出版多本个人画集,作品被中国美术馆等国内外艺术机构收藏,2007年获河北师范大学美术学院美术学硕士学位,现为江苏省国画院专职画家,中国美术家协会会员。

如果把中国历代诗词打一个包,其中至少有三成是关于山水的,而要把中国自隋唐至今的绘画史梳理下来,山水也有三成吧,在山水这一脉上,文学与绘画是同源的。所谓山水画,更多的是山,水是陪衬。对山的认识,打开了中国人对这个世界的认识。

我认为,是“山文学”引领了“山绘画”。

在山水画并不占主流的唐朝,大诗人已经吟咏出伟大的篇章,如“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”“荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小”。而此时流行的是人物画,宫中的女人,马背上的英雄。山水画还是初萌阶段。

到了北宋,人物退场了,山水成了主体。

为什么北宋一开国就是伟大的山水画丰碑《溪山行旅图》,18岁的王希孟一出手就是《千里江山图》,前无古人,后无来者。这自然基于隋唐五代山水题材绘画的发展,然而同时我觉得这与前朝的文学孕育是分不开的。更精准地说,是文学中的美学與哲学铸造了中国山水画的高峰。中国山水画的高峰也是中国绘画史的高峰。在这个意义上,山水它不是一个美术,而是一个哲学。

中国人在山水中找到了世界,找到了灵魂上的皈依。

可以说,山水是中国人的塔希提岛。

一

I00O多年过去了,山水画或许会老,但山水不会。农耕时代过去了,神仙也下了山。山文学过去了,山绘画也立定了丰碑。然而,人们心中江山不改。山一程,水一程。山山水水还在流淌。

画家与文人在精神上还是栖息着一个山水世界。现代人对这一精神的源流该如何认领?除了回望,又当如何建树?

一个人如果不是很有胆识,搞不好山水画,估计还没有画出来,就被古人天大的本事碾压了。李可染说“要用最大的力量打进去,用最大的勇气打出来”,说的就是这个道理。很多人打是打进去了,就是出不来了。把山水画搞得陈旧而陈腐,这应该不是山水画的应有之义。而更多的人打都打不进去,那画的就不是山水,连绘画也不是了。

山水画不是老人画,它可以是青春活泼的。十八岁的《千里江山图》老吗?初画出来的时候肯定是金碧辉煌、英气十足,只是它承载着I00O年前的时空,又经过了1000多年,来到我们今人的面前,是老画,但画不老。

在不多的青春活泼的山水画中,我见到了张喆的画。

他的画使我觉得,站在巨人的肩膀上,更要看重自己的眼光。

“两岸青山相对出,孤帆一片日边来。”他的山是行进中的青山,正在进行时。一岸的山头正在后退,另一岸的风景已迎面扑来了,人在船上夹岸而行,是动中生静的艺术。只有在行进中,扑入眼帘的才是这样险峻的角度,一个接一个的山头,一个又一个的岸边、水泊头,人在其中畅行,有弯道超车、顺水推舟的快感。

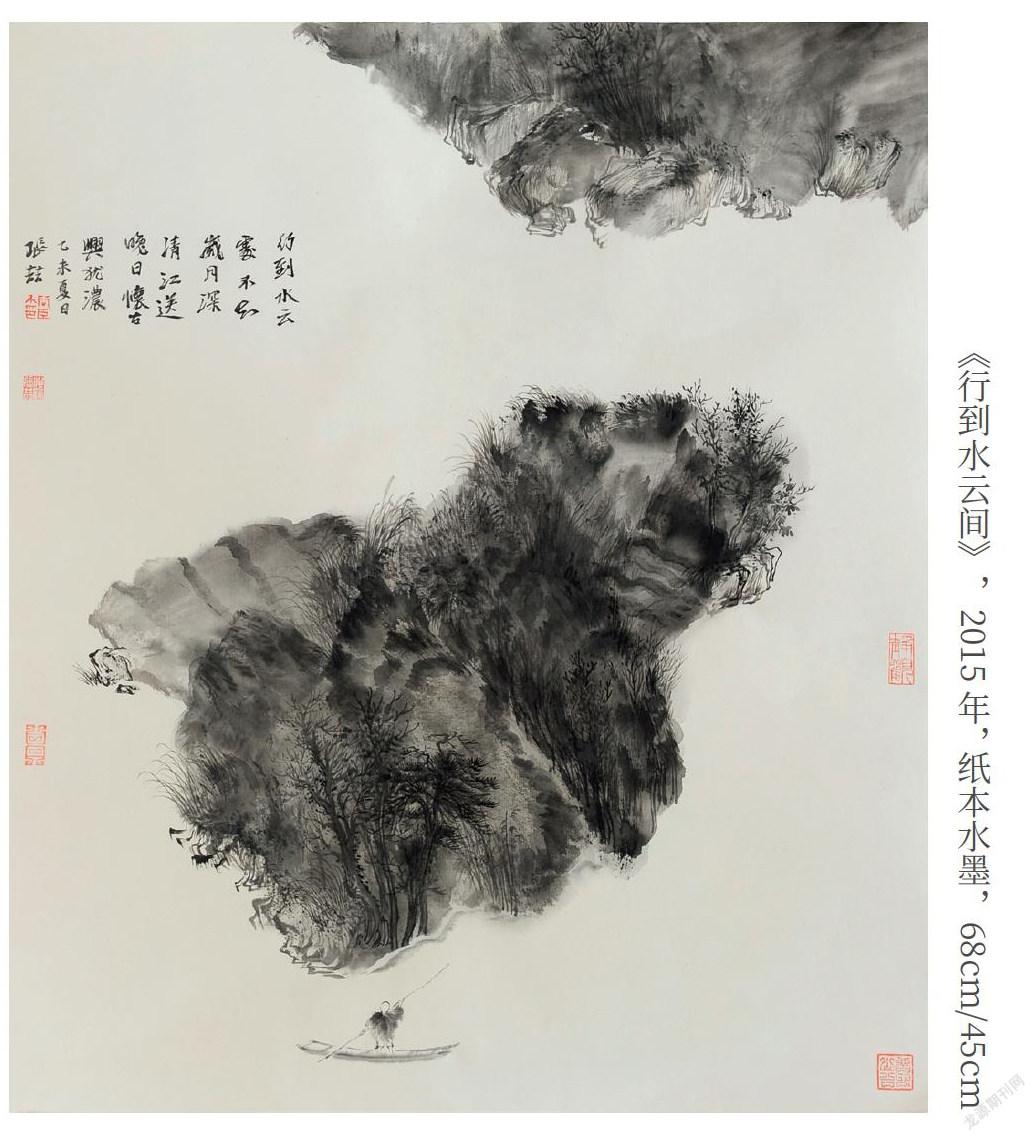

他的山又有云的气质,忽聚散,忽离合,有孤独行旅的况味在,孤独而又愉快,好像一个人着急撑着船、去做一件快乐的事情。古人的画安静多,快乐不多。

他的山水有现代的速度,“山不转水转”,他是水不转山转,转得飞起来。有时突然飞来一座山峰,却一点也不突兀,两相耸立、单峰矗立或是截一段山梁,都是意想不到的生动。

这个人的心里很快乐,心里有很湿润的暖意,也有一座坚定屹立的青山在。

他把那些大山画成了册页小景,我称这是“一里江山”,是技术也是精神上、是时间也是空间上的一里江山。

二

过分依赖旧式典范只会徒增负担,张喆的图式应是个人风格的极简主义了,在形成现在的图式之前,我想他肯定也经历了从吸收到提炼、由加法到减法的过程。

不知道他经过怎样一番权衡,最后获得了这种极简的图式。

看似简单,却十分真实,是大地上的真山水。

他依据大地上的真山水,以真实自然的内心诉求,摆脱了山水画题材的图像束缚——一方面,他有点把山水画成出同,显示出一种均衡的平面与开合关系,在现代图式之上,巧妙融入了古代山水画的意境和笔墨,产生了一种新鲜和意想不到的生趣。这些画面总使我想起某一个春天的江南景象。另一方面,在很多作品中,他把山水变为一种抽象画,突出整体感、块状感,使人想到残山剩水这个词,山水成为一种意象的象征。

总之,他的画给人的感觉是跳出来了,既跳出了古人的程式,也跳出了古人的眼光。

前者是方法论,后者是对艺术的直觉。在方法论上,是对传统元素的重新认知与提炼,而在眼光上,是对自己所见真实的把握。

时空不同,眼光不同。从前慢,古人行走在山水之间,一生也走不完几座大山。而我们在今天,不仅可以用脚步丈量,还可以借助影像视频去看大山大水,既看得到整体,也看得到“远近高低各不同,只缘身在此山中”。

艺术之所以成立,就是在于它多大程度上凝结了生命的真实。

从眼睛到心,从心到笔端,有才能的画家总是懂得去统一这种真实。

张喆做到了,他的笔下完全现代的新鲜的,是属于他本人的。

三

行旅是中国山水画的母题。从隋唐到宋,人从画面上的主角变成一个装饰——范宽的《溪山行旅图》缓缓打开,如开国一般描述了一个宇宙,那座大山是碑一般的存在,庄严、肃穆,人变得很小很小,据说那个隐没在岸坡上的人就是范宽。

再从宋到元,人在画面上变得可有可无,这是中国人找到的人在世界上的位置。实则,张喆的画也在这个脉络上。

在他2019年一幅新作上,是早春堤岸上的耕田,田里的牛与河里撑篙的人形成某种对应。似乎是去年新栽的树已长成窈窕身形,春风中,嫩叶初绽。水草早已一丛浓似一丛。又一个春天到来了。这是一个季节唇齿相依的大地,这是一个没有冲突的自然世界。他抒写的是人与自然的和谐相处。人与自然、与动物和谐共处,共同沐浴日月的照拂,共同构成天地间的旅人。

写到这里我才发现,中国古代的神仙山水、哲学山水,从来不是张喆所追求的,真正触动他的是中国的“市隐”观。他借用这种思想,以一里之江山,完成了一个普通人可居隐的抒情漫游。