丰子恺艺术和人生观中的日本因缘

2019-09-10王子恺

王子恺

近代中国面临由传统社会向现代社会的深刻转型,在这个过程中,剧烈的政治和社会变化伴随着各种思潮争相涌现,而传统社会的读书人转变来的新知识阶层更可以说是时代的弄潮儿。在这个群体中,丰子恺并非站在聚光灯下的一位,他与当时的趋新者不同,几乎不对时局和世事发表看法,对现代的物质文化和生活方式也颇为疏离,但丰子恺也不是一位守旧者,他用白话创作散文,因以成名的漫画也算风气之先,为了进一步研习绘画,还借款赴日本游学十月。在那段时间里丰子恺广泛接触到日本的文化名家,对他的思想产生了很大的影响,而这思想通过笔端描绘出来,展现了他对艺术和人生的一些根本看法。还是从他最有影响力的漫画说起吧。

西洋画与中国画的优劣——竹久梦二的启发

笔者中学知道丰子恺是一位漫画家时,犯了“以今律古”的错误,只觉他的漫画和当代学生熟悉的漫画毫不相似,但他以毛笔为工具画漫画的形式还是令我十分好奇。原来当时日本有一位专画毛笔画的画家竹久梦二,丰子恺在游学日本期间一次逛旧书店时,偶然地发现了竹久梦二的画集,立刻深深为之吸引,不仅因为“看见里面都是寥寥数笔的毛笔sketch(速写)”,而且被竹久梦二画中的意味和诗趣所打动。丰子恺赞扬竹久梦二的作品能够融汇东西方绘画的特点:“他的画法,熔化东西洋画法为一炉:构图是西洋的,画趣是东洋的,形体是西洋的,笔法是东洋的。”

不过早年学画的丰子恺对“东洋”的美术传统颇有轻视,他就读于浙江省立第一师范学校时,走的是通过临摹和写生学习西方绘画的道路,还做过学校里主要研究西洋画的“桐阴画会”的负责人。那时的丰子恺竭力称赞西画“忠于写实”,认为不合于自然实际的中国画是荒唐的画法,去日本游学参加的也是洋画研究会,以“想窥见西洋画的全豹”为目的。但在东京期间,他不仅接触了西方最新的艺术作品和艺术潮流,也见证了日本画自成一脉抗衡西洋画的格局,丰子恺回忆这段时间时说自己“有时窃疑model和canvas(画布)究竟是否达到画家的唯一的途径”,可以说这是他重新认识中国画的开始。

竹久梦二作品中的意蕴和内涵打动了丰子恺,回国之后丰子恺即开始从事漫画创作,他和竹久梦二一样用毛笔绘画,用简单的内容表达丰富的意义和可以反复玩味的画趣。同时,他也肯定中西绘画有各自不同的特点,中国画不重写实的但追求神韵和意境,对绘画内容的关注丰富了绘画的意义,结合丰子恺的漫畫实践来看,可以说他正是在自觉继承和发扬这种中国画的传统,他将中国和日本的美术称为“东洋画”,与“西洋画”对立起来,这也明显受到日本文化思潮的影响。近代以降西方各类文化传入中国,引起不少人以西方为圭臬,鄙夷本土的文化传统,类似西方画优于中国画的中西比较的论断至今仍常为争论的话题,丰子恺的转变,对此应不无启发。

机器对人的宰制——知我者唯夏目漱石

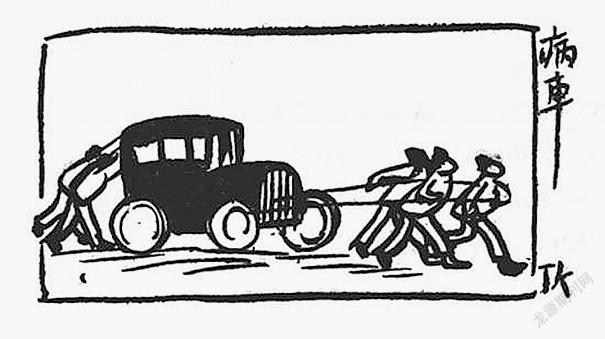

丰子恺将自己的漫画题材分为古诗句、儿童相、社会相、自然相四类,其中描写社会的主题因为常有讽刺效果,我们可以从中了解他对现实的观察与态度。丰子恺有一幅漫画《病车》,他自己解说此画“画着一辆汽车,机器损坏了,或者是油用完了,不能开走。全靠人力推挽,方能移动,题曰《病车》。它原来不止一日千里,人们看见它都要让避的。如今因为失势,一步也走不动,反靠人们去推动它”。

《病车》很能代表丰子恺对现代文明的态度,他童年生活在东南地区的乡村,最初对现代物质文明是比较陌生的,听了别人对火车的描述后,他的感受是“觉得可怕”,在多次坐火车之后,他发现火车不及步行或乘船那般充满自由和享受。尽管现代物质文化给人们的生活带来很多便利,但丰子恺认为机器也限制了人的精神世界,使生活的闲适和审美的情趣日益萎缩。从这一点来看,丰子恺对现代社会尤其是机器文明的疏离,是源于他的人生态度。

担忧机器文明对人心灵的宰制,日本作家夏目漱石的立场和丰子恺非常一致。夏目漱石有一部名为《旅宿》的小说,同样写到了火车,他说:“像火车那样蔑视个性的东西是没有的了。”丰子恺在《塘栖》一文中引用了夏目漱石对火车的意见,评价道:“在二十世纪之中,这样重视个性,这样嫌恶物质文明的,恐怕没有了。有之,还有一个我。”他和夏目漱石一样,不喜火车时间和空间的严格约束,偏爱自由的行程和心灵的满足,因此他“谢绝了二十世纪的文明产物的火车,不惜工本地坐客船到杭州,实在并非顽固。知我者,其唯夏目漱石乎?”

机器是现代化最显著的标志之一,不仅改变了人们的生活方式,而且重新塑造了人们的生活态度和价值观念。现代社会中人为机器所制,越来越失去自由意志和心灵的充实,夏目漱石毫不掩饰对现实社会的厌恶,向往超然世俗的生活态度,这影响到丰子恺的人生观,影响丰子恺关注和思考作为人最宝贵的精神世界中的真善美,丰子恺写道:“夏目漱石真是一个最像人的人。今世有许多人外貌是人,而实际很不像人,倒像一架机器。”

苦闷的人生——与厨川白村的同归殊途

现代社会的理性牢笼吞噬了现实压抑与个人心灵自由产生的冲突,是丰子恺思考和观察社会的出发点。他曾谓自己有二重人格,一方面是一个虚伪世俗的老人,一方面是一个天真率直的孩子,他说:“文艺批评家厨川白村君曾经说过:文艺是苦闷的象征。文艺好比做梦,现实上的苦闷可在梦境中发泄。这话如果对,那么我的文章,正是我的二重人格的苦闷的象征。”

这位厨川白村是近代日本文艺理论家,他认为生命受到想实现欲望之力与反对之力的冲突,受到压抑而产生的苦闷有了解脱的需要,成为文艺创造的动力,丰子恺几乎是和鲁迅同时着手翻译厨川白村的《苦闷的象征》一书,他的“苦闷说”多次被丰子恺提及,丰子恺看到困在玻璃瓶里的蝌蚪,被从自然中关进了“商业大都市”中,概括“这是苦闷的象征,這象征着某种生活之下的人的灵魂”,在分析莫泊桑的《项链》时丰子恺说:“……创作出这人间苦闷的象征的《Necklace》来。”他长期生活的上海可以说是近代中国最发达的都市,因此他对现代物质文化下身体与心灵、现实与理想的矛盾有切身感受。

然而和厨川白村不同的是,丰子恺没有和他一样走上一条激烈批判现实社会的道路,而是选择艺术作为解脱“苦闷”的手段。他发挥厨川白村“文艺是苦闷的象征”的理论,就丰子恺自身的创作而言,赞美儿童是他漫画和文章中又一重要主题,因为在丰子恺看来,儿童远离成人世界的世俗和功利,他们的心灵世界更具有人性的真善美。丰子恺将自己的人生态度和理想生活寄托在艺术创作中,他认为艺术可以使人的心灵绝缘于现实,强调“艺术教育的原理是人生不可少的安慰”,他批评当时人:“我看来中国一大部分的人,是科学所养成的机械人,他们以为世间只有科学是阐明宇宙的真相的,艺术没有多大用途。”

以上我们通过丰子恺接受的三位近代日本文化名人的影响,勾勒出他在艺术和人生观上的一些根本看法,以及对现代社会中存在的问题的反思。近代日本较早地全面接触了西方文明,并且迅速开始由传统社会向现代社会的转型,因此日本的有识之士更早地感受到现代社会的弊端,对现代文明加以反思和批判。但这不意味着丰子恺的观察和思考就是日本思想潮流的延续,而是他在自身经验和中国近代社会变革的语境下,通过艺术表达和传播自己的人生态度。

实际上相比日本的文化名人,丰子恺的老师李叔同对他的影响可能更为深刻持久,作为研修佛法的弘一法师,李叔同的人格也会对丰子恺的心灵有重要的作用,这里无法赘言。另外丰子恺曾经写有文章纪念一位旧友,这位朋友在浙师读书期间,行事按自己所愿,不服从学校的管理和规定,丰子恺写道:“虽然仍旧战战兢兢地在度送我的恐惧与服从的日月,然而一种对于世间的反感,对于人类的嫌恶,和对于生活的厌倦,在我胸中日益堆积起来了。”可见丰子恺对心灵自由与现实生活矛盾的体悟,是个人经验到而有切身感受的。

只不过近代中国的变革引发的社会问题,更加彰显了心灵自由在现实中的困境,这使丰子恺的艺术及人生观具有批判现代社会及现代文明的意义。乍一看似乎丰子恺有了几分“后现代”的意味,但我们仍然不宜将丰子恺归入某一思想史的谱系中,丰子恺并非要为某一“派别”对现代文明的态度而从事艺术创作,也不曾参与到近代思想学说、问题主义争鸣的言论中心场域,他的作品只是忠实记录了自己对社会现实的观察、感受和思考,宏大叙事不属于丰子恺,这可能是他的作品仍能够启发没有摆脱现代生活困境的我们的原因。