窥视禁忌

2019-09-10高辉

高辉

摘 要:费舍尔是美国新表现主义画家,作为后现代新绘画运动的一员,其成名作是80年代初描绘美国郊区生活题材的作品,以画中人物大胆裸露著称。就风格来看,费舍尔采用的是传统具象写实,即使在当时新表现主义内部,亦十分保守。那么,如何让具象裸体画在内容上具备视觉吸引力又一定程度呼应现实、回避传统裸体画的窠臼成了费舍尔当时要解决的问题。本文即针对这一背景简要分析费舍尔早期绘画的风格成因,并在此基础上,总结其早期创作在后现代绘画中的意义。

关键词:禁忌;窥视;解构;女性主义

一、童年经历与艺术选择

埃瑞克·费舍尔(Eric Fischl),1948年出生在纽约曼哈顿一个典型的中产阶级郊区家庭,属于战后婴儿潮一代。父亲卡尔·费舍尔是一名推销员,母亲珍妮特是全职家庭妇女。表面上,他们过着当时典型的中产家庭郊区生活,但由于母亲的酗酒、躁郁症以及最终因酗酒去世,导致家庭关系并不和睦,这在很长一段时间内给费舍尔造成心理创伤。早年郊区家庭生活无法释怀的回忆成了他早期绘画最重要的契机,费舍尔甚至在自传中说:“就在(母亲去世)那一刻,我的未来注定了。我将画出无法言说的东西。”

费舍尔学习艺术期间正好是极简主义和观念艺术盛行时期,特别是在崇尚前卫藐视传统的加州艺术学院,他接触到的基本都是这两种艺术,但他对观念艺术并没有太大兴趣,极简主义的尝试又充满曲折。直到70年代中期,他才真正意识到要通过自己的艺术讲故事,回归绘画的文学性,因此开始涉足具象绘画。1978年,费舍尔来到纽约,此时,那些后来被视作德意法新表现主义的艺术家们已经相继在此崭露头角,美国本土的一些具象画家也逐渐密集起来。

1979年,费舍尔的首个个展在爱德华·索普画廊举办,其中以郊区环境为背景的《梦游者》引起了很大反响,其郊区背景的性心理叙事绘画由此真正开始。他后来在自传中说:“接受我的主题是一个漫长而不稳定的过程。为了让我更进一步。我必须画出我所知道的,而不是我所想的。这让我探索自己经历的社会阶层和家庭。我放弃了为自己的作品辩护,开始将更多与我过去有关的元素融入其中。”

二、后现代语境下的禁忌主题

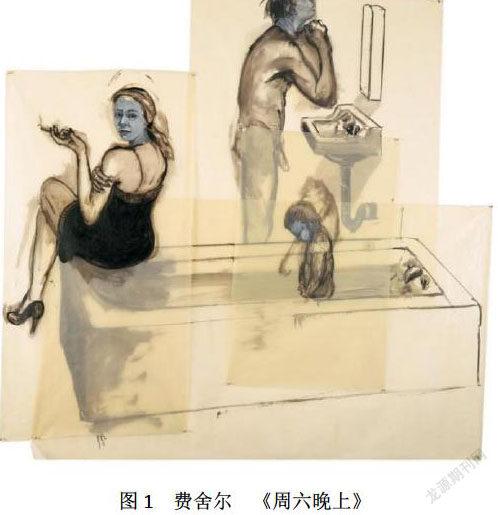

从1976年开始,费舍尔尝试用玻璃纸画创作(见图1),此时的费舍尔刚刚确定放弃极简主义绘画转向具象叙事风格。这一类作品的创作从他在加拿大新斯科舍省艺术学院担任美术教师期间开始直到1982年结束。这些作品将不同人物分别以黑线勾勒轮廓和铅色简单施以明暗的方式,画在数张独立玻璃纸上,然后将半透明的玻璃纸并列或覆盖在一起构成故事。这样玻璃纸不但作为新的绘画材料被使用,同时每张纸也与其中人物形成独立的心理空间完成叙事需要。这类作品的折中主义倾向,不仅说明费舍尔转向绘画文学性、叙事性的诉求,也很能体现他受极简主义学习阶段影响,注重发挥材料特性的痕迹。但在70年代末,费舍尔很快尝试以油画作为主要创作媒介,油画的表现力促使他进行更丰富的叙事绘画试验。

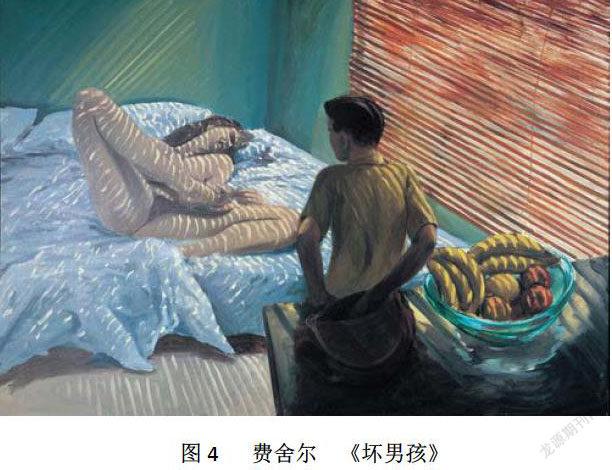

当“绘画已死”的声音在当时成为某种普遍共识之时,不必说传统具象风格,即便是现代主义绘画也早早过时了。费舍尔要面对的问题是如何让具象叙事绘画再度具备对大众的吸引力。回顾费舍尔早期的这些郊区题材作品,绘画技巧并不成熟、甚至略显粗率生硬,主题多延续玻璃纸画系列描绘禁忌、裸体。显然,以油画表现的充满细节的裸体作为一种视觉奇观,迎合了观众的窥淫心理,这成为他早期获取关注的策略。另外,发生在郊区并与身体相关的禁忌亦为中产阶层观众既熟悉、幻想又避之不及的现实,且基于费舍尔本人熟悉的童年郊区经验。但费舍尔对画中姿势大胆的裸体的描绘相对克制,回避过度的性意味,甚至对生殖器做一定的模糊处理。这既能在一定程度上回避女权主义者的攻击也更能突出绘画的叙事性。实际上在一次对费舍尔的访谈中,当采访者问他是否在初期展览的作品中考虑过女性和黑人的反应而对图像做预先的调整时,费舍尔说:“你不得不考虑这些,这也是有意思的地方。在创作的过程中,我使冲突归于和谐的方式之一是关照一种被认为是禁忌的图像,关照琢磨它在画面上是否仍然是禁忌。”《梦游者》(见图2)这张画就包含了这些因素,并在首次个展获得了成功。《梦游者》这幅画描绘的是一个裸体男孩深夜在院子草坪上的儿童游泳池中自慰的场景。儿童游泳池的旁边是两把椅子,暗示家长的不在场,而男孩站在儿童游泳池内又暗示他很可能刚刚进入青春期,因此自慰的行为不仅被观众视为禁忌,同时又出于青春期的本能和儿童对自己身体的好奇变得可以理解,这张画的名字“梦游者”也增加了故事的含混性。此外,我们还可以看到费舍尔对男孩的生殖器描绘同样含蓄。这幅画描绘的禁忌既吸引了观众,又通过题目和画面细节的模棱两可将观众挡在门外,使人集中注意于叙事含义的揣摩上。其后,再次大获成功的另一张成名作《坏男孩》也有同样的特点。床上可能是男孩母亲的成年女性的姿势虽然大胆暴露,但生殖器却也并没有被清晰刻画。除了这两张成名作中的乱伦和自慰,费舍尔绘画中描绘的禁忌十分广泛,还涉及黑人与白人、同性恋等等。正如费舍尔所说:“几乎我早期的所有画作都是关于中产阶级的禁忌,混乱矛盾的情感、固有的种族主义、性的紧张,以及在我们质朴的郊区生活表面下的不快乐。”

三、窥视视角的两种涵义

费舍尔绘画对禁忌的描绘还有一个明显的特征:画中人物即便有肢体上的关系,神态和动作也常常是凝滞的,看上去像沉浸在自己的心理世界中,无视画中其他人或外界环境的存在。这给了观众安全的心理空间,更加激起人們的窥视欲和幻想空间。我们可以用马奈的《奥林匹亚》这幅画来说明这种差异。《奥林匹亚》画中裸体妓女直视画外的目光是此画在1986年的沙龙展上造成争议的重要原因。相比传统女性裸体画中女性目光对男性观众的迎合,《奥林匹亚》中妓女不驯服的目光让沙龙展观众习以为常的男性权威被挑战,对这些男性观众来说,画中女人的行为就是在触犯裸体画传统的规则和禁忌。这就是画中女裸体被观众窥视和直视观众给男性观众带来的心理差异。

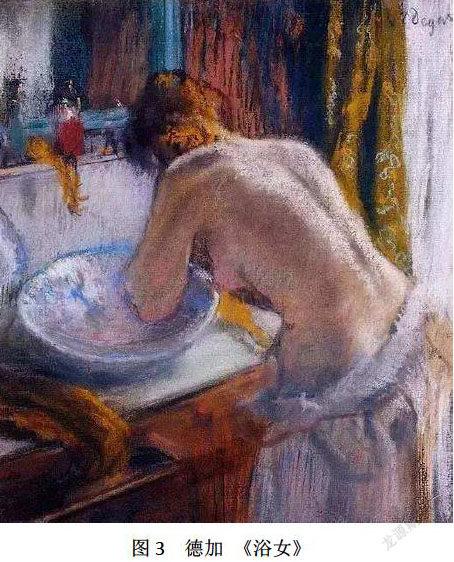

提及裸体绘画中的窥视视角,我们容易想到德加,但费舍尔绘画中留给观众的窥视关系不同于德加。德加的窥视,观者即是禁忌的直接参与者。首先这有别于传统裸体画中的男性对女裸体的凝视。面对男性凝视的女裸体的肢体动作包含对男性目光的迎合,而被窥视的女裸体肢体动作呈现自然状态,前者是“裸像”,后者是“裸体”。我们在德加的《浴女》(见图3)中就能感受到这一差别。《浴女》中的女性裸露上半身背对观众弯腰站在梳妆台前,裸女上半侧身的轮廓一览无余,但裸女的姿态依然是自然放松的。在德加的裸体绘画的观看关系中,男性对女性身体的观看变成个人、私密情境中发生的禁忌,观众作为禁忌的直接参与者,观看行为就是对禁忌的完成,因而观看也变成一种“不合法”行为。因此德加绘画中对禁忌的触犯,不仅会被女性认为是对她们的轻蔑,同时也会被强调凝视、遵从裸体画传统规则的男性视为异己。

费舍尔的画相较德加,又多了一层涵义,他在绘画中呈现更丰富多样的禁忌和私密经验,禁忌在绘画中正在发生或已经完成,而观众以窥视的方式目击正在发生的禁忌、窥视等等行为。至于观众是揭露亦或参与禁忌,费舍尔在绘画中留有很大的余地,同时也没有对绘画中的禁忌给出一个明确的价值判断。但无论是揭露还参与,窥视本身都似乎暗示了对观看行为中道德中立和纯粹性的质疑。如果观众参与禁忌,变成画中人的同谋,那就印证了人性的复杂和弱点,如果观众站在道德制高点揭露禁忌行为,那么窥视视角本身又是颇有反讽意味的对揭露者的一记耳光。此外,费舍尔画中的细节充满对禁忌行为的暗示和隐喻,例如《坏男孩》(见图4)中透过百叶窗照在女裸体身上和男孩身上的光斑和男孩伸手掏钱包的行为暗示了行为的越轨,桌子上的新鲜水果暗示了糜烂和欲望。暗示和隐喻的运用除去创作手法上的个人偏好,也似乎在告诫观众——那些看似平常的事物中潜藏的危机。这在某种程度像弗洛依德潜意识学说一样,将触犯禁忌视为无处不在的、真实的和可以被理解的人性弱点。因此,对于画中禁忌本身他没有明显的价值判断。这不同于德加绘画中的窥视关乎的个人立场和私密性,而是将禁忌行为和对禁忌行为的价值判断变成了社会层面的事件来探讨。

四、费舍尔郊区生活题材绘画的意义

20世纪八十年代是世界范围的艺术界一个较为特殊的时期,在普遍的“绘画已死”的话语尚在回响之际,架上绘画再次在世界范围特别是欧美国家回归。不可否认,架上绘画的回归不可单纯视为艺术史的自律事件,但即便各种观念艺术于欧美盛行期间,不少艺术家仍在坚持绘画亦为事实。只是观念艺术出现后,艺术家在创作上也带有更多观念因素,一度被现代主义画家排斥的绘画中的文学性再度为一些画家重视,而在技法上,这些艺术家多为折中主义,偶尔会在绘画中混合其它材料进行创作。相比之下,费舍尔对传统的回归更为彻底,但在后现代语境下,这样的艺术家也更容易被划归到白人男性艺术家传统中,进而被忽略。但事实上,费舍尔的郊区生活绘画对裸体画创作做出了改变。一方面,正如曾经女性对男性目光的内化,随着70年代第三次女权主义运动的掀起,女性美术史家诺克林、波洛克以及前卫女艺术家芭芭拉、朱迪·芝加哥等人也在著作和创作中重新审视女权问题。对传统艺术中男性权力的批评声,现在也正使白人男性画家逐渐将女权意识内化,男性凝视的扬弃成为政治正确。这一外力对费舍尔的潜在约束不可忽视。另一方面,包括大卫·萨利、费舍尔在内的这些男性画家却又依然受到女权主义者指责,费舍尔的郊区裸体画露骨大胆、博人眼球,这一点可以被视为画家早期获取吸引力的策略。可以确定的是,他的绘画的确扬弃了对肉体的直观、欲念,强调文学性、叙事性,试图以充满隐喻的叙事表现美国中产家庭生活中的禁忌、隐秘、尴尬场面,并代之较冷漠、中立的态度,但他留给观众的窥视视角实际上暗示了对社会既定道德和男性凝视的解构,这种自觉或不自觉的后现代主义态度是费舍尔绘画的意义所在。

参考文献

[1]Eric fisch:《Bad Boy:My Life On and Off the Canvas》,New York:Crown Publishers,2013,p.38.

[2]同上,p.107.

[3]弗雷德里克·塔頓,姜万华 译;《费舍尔访谈录——关于创作体验、观念及其它》,《美苑》,2007.3,p.71.

[4]Eric fisch:《Bad Boy:My Life On and Off the Canvas》,New York:Crown Publishers,2013,p.11.