有限战略收缩下的同盟关系管理:奥巴马政府与特朗普政府的政策选择

2019-09-10周方银

【内容提要】 战略收缩(strategic retrenchment)是指大国在国际上减少大战略投入的一种行为,它往往是在大国实力相对衰落的背景下发生的。在战略收缩时期,大国在同盟管理方面面临的主要问题不是“被牵连”或者“被抛弃”的可能性,而是成本与风险之间的权衡,即如何使国际战略资源投入的减少不带来战略风险的大幅度上升。2008年以来,奥巴马政府和特朗普政府都面临一定程度的战略收缩压力,并采取了看上去有很大差異的做法。奥巴马政府和特朗普政府的不同政策,从不同的方面体现了美国战略收缩过程的基本逻辑和可能方式,有助于更好地理解和平时期世界大国的有限战略收缩及其对同盟关系的影响。

【关键词】 有限战略收缩 同盟关系管理 被牵连 成本与风险的权衡

【作者简介】 周方银,广东外语外贸大学国际关系学院院长、教授,广东外语外贸大学中国周边战略研究中心研究员。

冷战结束后,美国经历了一个经济快速发展的时期,其经济总量占世界经济总量的份额在2001年达到冷战后的高点。与此相应,美国战略界出现了很强的阶段性乐观情绪①,这也影响了美国全球战略的选择。此后,随着反恐战争持续进行,特别是2008年之后金融危机爆发,美国的实力和信心受到了较大冲击。在此背景下,美国战略界出现了关于美国相对衰落的认知,仅仅几年前对美国的国际地位还十分乐观的考克斯(Michael Cox)认为,美国面临的问题不是是否衰落,因为衰落已经是事实,问题在于如何应对由此带来的挑战。扎卡里亚(Fareed Zakaria)认为,随着非西方世界的兴起,一如当年的大英帝国,现在的美国也开始进入衰退。美国对外关系委员会会长哈斯(Richard Haass)认为,冷战结束后开始的美国单极时代业已结束,世界已进入“无极时代”。Michael Cox, “Is the United States in Decline Again?” International Affairs, Vol.83, No.4, 2007, pp.643-653; Fareed Zakaria, “The Future of American Power:How America Can Survive the Rise of the Rest?” Foreign Affairs, Vol.87, No.3, 2008, pp.18-43; Richard Haass, “The Age of Nonpolarity:What Will Follow U.S.Dominance?” Foreign Affairs, Vol.87, No.3, 2008, pp.44-56.

关于美国相对衰落的认知,不仅存在于美国媒体、学界与智库,也深刻地影响了美国政府的认识。2010年1月,奥巴马总统在他的第一份国情咨文中表示,“我无法接受美国沦为世界第二的位置”“Transcript:Obama's First State of the Union Speech,” CNN, January 28, 2010, http://edition.cnn.com/2010/POLITICS/01/27/sotu.transcript/index.html.,这无疑传递出一个信息,就是美国的全球领导地位正面临较为严峻的挑战。“沦为世界第二”的说法,对此前的克林顿总统和小布什总统来说是难以想象的。与此相似,特朗普在竞选总统和执政过程中的一个标志性口号是“让美国重新伟大”,其潜台词是美国已经明显不如以前那么伟大了。

在认为美国正在经历某种程度的相对衰落的背景下,奥巴马政府和特朗普政府分别采取了不同的同盟政策。奥巴马政府试图加强和扩大在亚太地区的同盟体系,但并未像特朗普那样要求盟国大幅提升军费开支;奥巴马政府积极利用日本、澳大利亚等国的影响力推动跨太平洋伙伴关系协议(TPP)的达成,并试图以此制定这一地区未来长期的国际经济规则。特朗普政府则迅速退出TPP协议,要求盟国调整与美国的经济关系以大幅度减小对美国的贸易顺差,为此不惜向盟国施加巨大的压力。在中东地区,奥巴马政府致力于从中东地区撤出,但总体上看,速度颇为缓慢。特朗普政府在其执政的头两年内,先是加大了对中东的关注,然后又试图减少在中东地区的军事存在,试图克服各种阻力推动从叙利亚撤军。在欧洲,奥巴马政府强调美欧关系的稳定性与长期性,特朗普政府则威胁要退出北约,这在很大程度上松动了美欧合作的战略基础。此外,在安全领域,特朗普一方面显得十分强硬,另一方面实际上在发动新的战争方面颇为慎重。

2008年以来,美国政府的同盟政策出现了很多变化,包括较大范围的前后不一致现象。这些现象的出现,无疑与美国领导人的个人因素有关,但不能认为它只是领导人个人因素的结果。因为总统个人虽然存在性格差异,但总体上都代表美国政府行为,并受到多种政治力量的推动和制约。奥巴马政府和特朗普政府的政策虽然看上去有很大的不一致,但他们面临着一个共同的挑战,就是在国际力量对比的走势对美国不是很有利的背景下,如何运用美国的战略资源,应对对其全球地位的挑战,从而长期维护美国的霸主地位。在这个方面,奥巴马政府和特朗普政府的对外政策都是高度现实主义的。节大磊认为,奥巴马政府和特朗普政府在外交战略方面都呈现出不同程度的向现实主义的转向,这特别表现为外交政策更为重视结果导向而非意识形态,价值观外交的重要性明显降低,改造他国的意愿显著下降。参见:节大磊:《现实主义理论与美国外交战略的演变》,《当代美国评论》2018年第1期,第50—69页。 他们的政策中看似矛盾和不一致的地方,原则上都可以得到合理的解释。这种不一致,在很大程度上是世界大国在面对战略收缩过程中的深层挑战时,在应对层面对利益采取不同的取舍方式造成的。

本文以下部分将对大国战略收缩的性质和方式、大国在战略收缩过程中的同盟关系管理特性进行分析,并在此基础上对美国过去十年来面临的战略收缩压力以及奥巴马政府时期和特朗普政府截至目前的政策行为进行分析。

一、 大国战略收缩的难题

战略收缩是指大国在国际上减少大战略投入的一种行为,它往往是在大国实力相对衰落的背景下发生的。其主要表现包括:减少对外战略资源投入、减少对外政策介入的地域范围、降低对外政策介入力度、降低同盟义务和对盟国的承诺、减少或撤回在海外的军事部署,等等。

其核心是降低成本、减少国际义务和承诺,特别是军事义务和承诺。关于战略收缩的讨论可以参考:Paul K.MacDonald and Joseph M.Parent, “Graceful Decline? The Surprising Success of Great Power Retrenchment,” International Security, Vol.35, No.4, 2011, pp.7-44; Colin Dueck, “The Strategy of Retrenchment and Its Consequences,” Foreign Policy Research Institute, April 13, 2015, https://www.fpri.org/article/2015/04/the-strategy-of-retrenchment-and-its-consequences/. 战略收缩不是简单的力量撤回,它常常涉及战略目标的重新规划、战略重点方向的重新选择、核心区域与次要区域的重新界定以及战略资源在国际上的重新配置,以在实力出现衰退的背景下,有效地发挥国际作用,维护国家利益。

根据收缩的程度和其结果,大国的战略收缩可以是长期的、决定性的,如英国在二战后,特别是1956年苏伊士运河危机后的战略收缩;也可以是阶段性的、有限的、非决定性的,越南战争后美国在“尼克松主义”名义下进行的战略收缩,金融危机以来美国到目前为止的战略收缩,在很大程度上属于这种情况。

吉尔平认为,大国的收缩可以通过三种不同的方式来实现:(1)单方面放弃自身承担的部分政治、经济、军事义务。这是最直接的方式,可以直接产生减轻成本和负担的效果,这也是特朗普政府有很强意愿采取的做法。(2)加强与威胁性较小的大国的合作,从而在维持现有体系的过程中发挥更大作用,以此保持自身的国际地位。2008年以来,美国与印度的合作在一定意义上具有这样的含义。(3)对新兴大国实行妥协、安抚政策,以避免彼此的冲突,形成双方满意的结果。其政策含义相当于美国接受中国的崛起,赋予中国与其实力相称的国际地位,同时保住美国的主要国际利益。罗伯特·吉尔平:《世界政治中的戰争与变革》,武军等译,北京:中国人民大学出版社,1994年,第188—191页。

大国在实力衰落过程中的战略收缩,本身是一件颇为困难并具有一定风险的事情。大国不仅要克服心理上的强烈抵触,其收缩行为本身也会对其他国家包括其他大国产生重要的信号作用罗伯特·卡根在2009年撰文表示,美国削减军费开支的做法,会让国际社会认为美国要进行收缩了,这不利于推进美国与盟国的合作;卡普兰在2010年撰文认为,美国减少对一些地区的地面介入,这也许符合美国的利益,但它所具有的信号作用可能会鼓励一些地区国家的冒险行为。显然,他们都强调了收缩政策的信号作用所带来的不利后果,并以此反对美国的收缩。参见:Robert Kagan, “No Time to Cut Defense,” Washington Post, February 3, 2009; Robert D.Kaplan, “Where's the American Empire When We Need It?” Washington Post, December 3, 2010.,并引发相关国家的系列反应,从而可能使收缩的过程失去控制,并引发该国自身内部的政策混乱。因此,除非面对迫不得已的压力,大国往往不愿主动实行收缩政策。当然,在这个方面,也有相对成功的案例,如一战前,英国较为成功地收缩了其力量,使其在之后能更为有效地应对来自德国的挑战。罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,武军等译,北京:中国人民大学出版社,1994年,第192—194页。

本文的目的不是一般性地讨论大国战略收缩问题,而是把分析的重点放在大国战略收缩过程中的同盟关系管理上。

已有的观点认为,同盟关系管理的主要难题在于如何在“被牵连”和“被抛弃”的风险之间进行有效的权衡,这一难题在很大程度上是由同盟成员之间实力地位的差异以及相互依赖的不对称性造成的。Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics,” World Politics, Vol.36, Issue 4, 1984, pp.461-495;张学昆、欧炫汐:《同盟政治中的“牵连”风险及规避》,《国际论坛》2018年第1期,第53—59页。所谓“被牵连”,即由于盟友的冒险行为而使本国陷入与自身利益相悖或与自身利益关系甚小的冲突,从而造成本国利益的较大损失;所谓“被抛弃”,即当危机出现时,盟国没有依据盟约提供支持,从而使本国在冲突发生时面临孤立无援的危险。一般来说,同盟中强势的一方更担心受牵连,弱势的一方更担心被抛弃。由于盟国的实力具有不对称性,一般来说,同盟关系中的大国具有较大的主动性。James D.Morrow, “Alliance:Why Write Them Down?” Annual Review of Political Science, Vol.3, No.1, 2000, p.79.

以“被牵连”和“被抛弃”两者之间的权衡为中心的分析,本身潜在地假定了双方关系的一种结构性稳定态势。特别是同盟关系中的大国可以根据自身的实力地位、国家利益与战略目标,对盟约的条款进行理性设计,以合理地分配同盟的责任与义务,并在这个过程中消除或减轻自身被中小盟国卷入不必要的冲突的风险。

在权力转移的背景下,这一基础性假定面临冲击,这也使同盟关系面临的挑战发生变化。在结构性稳定的态势下,学者们一般认为,由于同盟内部实力地位与影响力的不对称性,大国在同盟关系中更多地面临“被牵连”的风险。但在权力转移的背景下,衰落中的大国对于其被部分盟国抛弃的担心会上升,这甚至会成为一种主导性的担心,特别是在大国能采取有效措施控制其“被卷入”风险的情况下。此外,由于衰落中的大国有比较强的采取预防性行动的动机戴尔·科普兰:《大战的起源》,黄福武译,北京大学出版社,2008年。,这也增大了中小盟国“被牵连”的风险。

在大国相对衰落的背景下,其与盟国之间“被抛弃”和“被牵连”风险的分布可能出现一定程度的反转。在相对衰落时期,美国对于来自盟国的支持有着比过去更大的需求,其目的不在于维护美国的国家安全,而在于需要盟国的支持来维持其国际主导地位。而盟国的心态也与过去不同。由于存在美国相对衰落的预期,其对获取美国支持的信心下降,并可能作出某些主动的政策调整,以更好地适应变化的权力态势。早在2009年,金融危机爆发后仅一年多,日本鸠山由纪夫政府就积极推动东亚共同体建设,试图加强中日韩合作,这一倾向引起美国政府的高度警觉,此后由于钓鱼岛等问题,中日关系改善的势头夭折。这实际是美国把一种可能的“被抛弃”风险扼杀在萌芽状态,并增大了日本“被卷入”的可能性。2015年3月,不顾美国的反对态度,英国在西方国家中率先宣布加入亚洲基础设施投资银行(简称“亚投行”),韩国、澳大利亚、德国、法国等很多美国的重要盟国都积极加入亚投行。美国的盟国在是否加入亚投行问题上的反应显示出美国如果不采取应对措施,其就会面临着某种潜在的被盟国抛弃的风险。这个风险,不是体现在如果出现武装冲突时盟国不履行其同盟义务,而是表现为盟国向美国提供高水平政治、外交支持的内在意愿出现下降。

这方面最近的一个具有代表性的例子是,澳大利亚国立大学战略研究教授保罗·迪布(Paul Dibb)(他曾在澳大利亚国防部担任副部长级的国防战略和情报小组组长)于2019年2月撰文指出,当中国大陆武力收复台湾时美国就应对中国宣战,澳大利亚也应随之对中国宣战,即使对澳大利亚来说,中国台湾的重要性并不突出。Paul Dibb, “Australia and the Taiwan Contingency,” The Strategist, Feb 6, 2019, https://www.aspistrategist.org.au/australia-and-the-taiwan-contingency/. 迪布设想的显然是一种澳大利亚出于维护美澳同盟关系而“被卷入”的情形。

对迪布的观点,澳大利亚国立大学战略研究教授休·怀特(Hugh White)明确表示反对。休·怀特认为,在美国选择战争的情况下,对澳大利亚来说置身事外是更好的选择。虽然美国方面认为澳大利亚有义务支持其军事行动,但《澳新美安全条约》其实并没有明确规定澳大利亚对于中国台湾地区的防卫责任。Hugh White, “The US shouldn't Go to War with China over Taiwan—and nor should Australia,” The Strategist, Feb 13, 2019,https://www.aspistrategist.org.au/the-us-shouldnt-go-to-war-with-china-over-taiwan-and-nor-should-australia/. 休·怀特的观点的一个有趣的地方在于,他几乎完全是从澳大利亚如何避免“被卷入”的角度进行论证的。

2008年以来,美国在一个时期产生了自身相对衰落的预期。在此背景下,美国更担心的不是因为亚太盟国的牵连而使其被“卷入”这一地区的冲突,而是由于中美实力的相对变化,以及普遍存在的关于中國崛起的预期,可能导致部分亚太国家向中国靠拢,而在一定程度上拉开与美国的距离。美国担心部分盟国由于与中国紧密的经济联系而被中国分化瓦解,或选择在中美之间持相对中立的政策立场。周方银:《中国崛起、东亚格局变迁与东亚秩序的发展方向》,《当代亚太》2012年第5期,第4—32页;周方银:《美国的亚太同盟体系与中国的应对》,《世界经济与政治》2013年第11期,第4—24页。 为此,奥巴马政府积极实施“亚太再平衡”战略,加大对亚太地区的关注与资源投入,强调其坚定地与亚太地区盟国站在一起。这一政策的客观效果是把美国与其亚太盟国更紧密地绑定在一起,以约束盟国的政策选择,而不是试图通过增大自身的“行动自由”来降低“被牵连”的风险。

在战略收缩时期,大国在同盟管理方面面临的主要问题并不是“被牵连”和“被抛弃”之间的权衡。此时同盟关系管理方面面临的主要问题是成本与风险之间的权衡。成本风险的权衡意味着,随着战略成本的降低,大国面临的战略风险也会有所上升。总体上,大国可以通过加大战略投入来降低所面临的战略风险,但其代价是经济负担的加重。在战略收缩时期,大国有强烈的降低国际成本的动机,在这个方面往往面临颇为严苛的财政约束。在这种情况下,大国要考虑的主要问题是,如何使国际战略资源投入的减少不带来战略风险大幅度的上升。比如,如何在对外政策成本降低20%的情况下,使自身面临的风险只上升10%,而不是上升30%。其方式往往是收缩同盟的范围、减少次要地区的投入、降低对次要盟国的安全承诺、削减非必要的国际援助,以更好地在核心和次核心区域维护对自身具有更大重要性的利益。为了对风险进行控制,收缩中的大国在降低全球战略投入的同时,可能加大对某些关键局部地区的投入,或者先短时期地增大投入,以获得一个较稳定态势,然后再较大幅度减少投入。

因为公开的战略收缩意味着承认自身的实力地位出现下降趋势,这往往会伴随比较大的国际观众成本,同时也有不小的国内观众成本,可能引发国内特别是军方等强力部门的不满情绪。因此,大国的战略收缩往往是一种被迫的行为,而很少是积极主动、富有远见的、前瞻性的战略调整,它在很多时候是沉重的财政压力传导到对外政策领域的结果。苏联在冷战后期的表现是这方面的一个例子。

冷战时期,苏联长期向越南、古巴、叙利亚等国提供巨额军事援助。长期巨额的对外援助造成苏联国力的透支。但即使在苏联经济已经颇为困难的20世纪70—80年代,这一高额军事援助依然在持续。在1986年秋天,当政治局成员得知仅是援助越南每年就要花费400亿卢布,此外,古巴要250亿卢布,叙利亚要60亿卢布时,他们感到非常吃惊。弗拉基斯拉夫·祖博克:《失败的帝国:从斯大林到戈尔巴乔夫》,李晓江译,北京:社会科学文献出版社,2014年,第411页。 很多苏联人质疑,当本国的经济直线下滑时,为什么政府还要向第三世界国家提供如此巨额的援助。Odd Arne Westad, The Global Cold War:Third World Interventions and the Making of Our Times (Cambridge:Cambridge University Press, 2007), p.384. 即使如此,苏联政府也不肯轻易放弃对这些国家的援助。1989年10月,苏联外交部长谢瓦尔德纳泽说,“他们在我们最困难的时候……支持了我们”,因此不宜单方面改变对古巴的做法。罗达·拉布金:《戈尔巴乔夫时代的古巴社会主义》,《当代世界社会主义问题》1990年第4期,第73—77页。 直到1990年6月,苏联已经面临十分严峻的财政压力,自己都十分渴望获得来自国际社会的经济援助,苏联最高苏维埃下令削减一切形式的对外援助,尤其是军事援助,这种情况才发生根本性变化。Odd Arne Westad, The Global Cold War:Third World Interventions and the Making of Our Times, p.384.

2008年以来,美国经历了一个实力相对衰落的时期。不过,这一时期美国的相对衰落并不是很严重,它是有限的、阶段性的、在较大程度上可逆转的。即使出现了相对衰落,美国在很长时期内将依然是世界上最强大的国家。而且,被美国视为“战略竞争对手”的中国,并没有很强的直接挑战美国的意愿,而是希望保持与美国的合作。总体上说,美国面临的是可控的相对衰落和战略收缩,这与历史上一些大国在面临强大对手严峻挑战时的收缩存在性质上的不同。这也使美国的战略收缩表现出不同的特性,并具有特殊的研究价值。

二、 经济实力、财政收支与美国面临的战略收缩压力

冷战结束后,美国的经济实力经历了先上升然后相对下降的过程。1991年冷战结束时,美国经济总量占世界的份额为25.8%;2017年,美国经济总量占世界的份额为24%。经过26年,美国经济总量占世界的份额变化并不大。从这个角度看,美国衰落论似乎缺乏事实基础。不过,在此期间,美国经济总量占世界的份额经历了一个先大幅上升后迅速下降的过程,这强化了关于美国相对衰落的印象。

从1991年到2001年,美国经济总量占世界的份额从25.8%上升为31.8%,这是一个颇为惊人的变化,也激发了美国战略界的乐观主义。从2001年到2011年,美国经济总量占世界的份额从31.8%下降到21.2%,这个下滑的速度比1991—2001年的上升速度更快,并给人们带来很大的心理冲击。在此背景下,美国在相对衰落的观点变得颇为流行。不过此后,美国经济保持了比世界经济更快的增长速度,其占世界的比重也在2017年回升到24%。这一变化过程如图1所示。

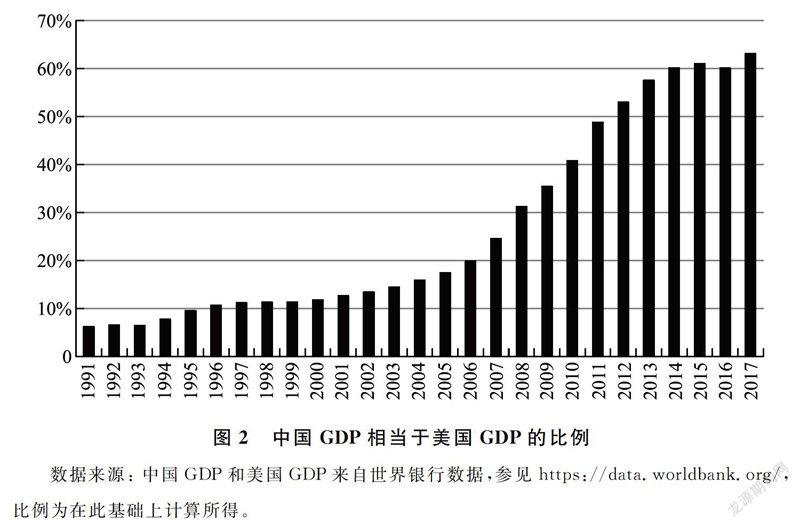

美国衰落论在一个时期内的流行,在很大程度上因为中国的崛起而被强化。从1991年到2017年,中国经济总量占世界的比例从1.6%上升到15.2%,中国经济总量从相当于美国的6%上升到相当于美国的63%。中国经济快速上升的势头,强化了人们关于美国衰落的感受。根据皮尤中心在20个国家所做的调查,从2008年到2010年,认为中国是世界上最大的经济体的人员比例从20%上升到31%,认为美国是世界上最大的经济体的人员比例从50%下降到43%。 參见:Pew Research Center, “Obama more Popular Abroad than at Home, Global Image of U.S.Continues to Benefit,” June 17, 2010, http://www.pewglobal.org/2010/06/17/obama-more-popular-abroad-than-at-home/; 2011年7月的一份民意调查表明,在英国、法国、德国、西班牙有超过60%的人认为,中国最终将取代美国的地位。参见:Andrew Kohut, “The World Says China Will Overtake America,” The Wall Street Journal, July 14, 2011, https://www.wsj.com/articles/SB1000142405 2702303678704576442400450218990. 1996年,中国经济总量相当于美国的10.7%。之后,中国用了差不多10年时间,于2006年达到美国经济总量的约20%;8年后,中国经济总量于2014年达到美国的60%,显示出十分迅猛的追赶势头。但此后,这一追赶的步伐明显慢了下来,但中国依然在一定程度上保持着追赶的势头。见图2。

从2002年到2014年,美国经济总量在世界上的份额显著下降,中国经济总量上升的势头颇为迅猛,这在很大程度上构成美国衰落论的现实经济基础,这一事实也在美国国内激起较为强烈的危机意识。2011年1月,皮尤中心的一项民调显示,有47%的美国人认为中国已成为世界第一经济大国,相比之下,只有31%的美国人认为美国是世界第一经济大国。Pew Research Center, “Strengthen Ties with China, But Get Tough on Trade,” January 12, 2011, http://www.pewresearch.org/2011/01/12/strengthen-ties-with-china-but-get-tough-on-trade/. 这样一种认识,无疑影响了美国对外政策的国内心理基础。

经济总量的宏观走势会对公众产生比较大的心理影响,但经济总量是一个高度综合且现实含义有时不是十分清晰的概念。对政府来说,财政收支方面的压力在很多时候比经济总量的变化来得更为直接,它可以通过更少的中间环节直接影响政府政策。表1是1991—2018财年美国联邦政府的收入、支出与赤字,它在某种程度上可以显示美国政府面临的财政压力的变化。

值得注意的是,美国政府在1998—2001年实现了冷战结束后罕见的财政盈余,但此后,政府赤字迅速扩大。2009年比上一年激增9541亿美元。2009—2012年的4年中,美国政府的财政赤字连续超过1万亿美元,2009年财政赤字占GDP的比例达到9.8%。更惊人的是,当年的赤字(1.4万亿美元)占联邦政府收入(2.1万亿美元)的67%,这无疑对政府形成很大的压力。巨额赤字的情况一直到2013年才有所改观。2016—2018年,美国政府赤字保持在占GDP 3%~4%的水平,但占比呈上升之势。2018年,赤字占财政收入的23.4%,仍处于高位状态。

显然,自2009年以来,美国政府一直面临较大的减少联邦政府支出的压力。在联邦政府的支出中,大部分是强制性支出(mandatory outlays),包括社会安全、医疗保险、医疗服务、联邦政府文职和军人退休金、退伍军人服务等方面的支出。自1991年以来,强制性支出在联邦政府开支中的比例呈上升趋势,从1991年的45%上升到2018年的61.3%。相比之下,可自由支配支出占联邦政府支出的比例从1991年的40.3%下降到2018年的30.8%。在可自由支配支出中,国防开支是主要部分,长期占约一半的比例。政府债务的不断攀升,也增大了联邦政府的利息负担。2018财年,美国联邦政府的利息支出达3247亿美元,比上一年增加621亿美元,其数额达到国防开支预算的一半。见表2。

自奥巴马上台执政以来,美国政府一直面临降低高额财政赤字的压力。军费开支由于长期占可自由支配支出的大部分,在冷战后一直是重要的削减对象。1991—2001年,在美国政府预算中,军费开支占可自由支配支出的比例一直呈下降趋势,从冷战刚结束时的60%下降到2001年的47.2%。在反恐战争的背景下,这一比例再次上升,在2008年达到54%。此后,在金融危机的背景下,它再次下降,2018年为49.2%。

在财政压力下,美国国会于2011年制定了《预算控制法案》(Budget Control Act),规定由民主党和共和党议员“超级委员会”拟定未来10年内削减1.2 万亿美元预算的具体方案,如果委员会未能达成方案,2013 年初将启动自动减支机制。根据自动减支机制要求,联邦政府的支出将从2013 年起每年削减约1100 亿美元(含550 亿美元国防支出削减和550亿美元非国防支出削减),10年共计削减支出1.2万亿美元。《预算控制法案》的一个重要目的是通过设置支出的上限,特别是通过削减海外紧急军事行动(overseas contingency operations)支出,使联邦政府可自由支配支出占GDP的比例从2011年的9%到2021年降低到6.2%,从而达到与1998年相当的水平。Congressional Budget Office, “Discretionary Spending Under the Budget Control Act of 2011,” August 8, 2011, https://www.cbo.gov/publication/42214.《预算控制法案》对美国的国防支出产生了重要影响。美国国防支出占GDP的比例自2010年出现连续下降,从2010年占GDP 的4.6%,下降到2018年占GDP的3.1%。特别是2011—2014年降幅十分明显,其金额从2011年的6994亿美元降为2014年的5964亿美元,后者比前者减少了1030亿美元。见图3。

值得注意的是,美国军事开支的组成非常复杂,大概由四部分组成:第一是国防部的基本预算;第二是向国防部提供的海外紧急军事行动的费用;第三是其他部门的相关开支,如退伍军人事务部、能源部下属的国家核安全管理局的支出;第四是提供给国务院和国土安全局用于海外紧急军事行动的费用Kimberly Amadeo, “US Military Budget, Its Components, Challenges, and Growth:Why Military Spending Is More than You Think It Is,” The Balance, November 12, 2018, https://www.thebalance.com/u-s-military-budget-components-challenges-growth-3306320.,美国总统可以根据海外行动的需要,向国会申请海外紧急行动经费。其中,退伍军人事务部的支出基本属于强制性支出。把这几部分与国防开支合起来,美国的军费开支总额达到更惊人的程度。2017财年不包括退伍军人事务部的支出为7045亿美元,如果加上退伍军人事务部的1821亿美元支出,则达到8866亿美元。2018财年为8998亿美元,2019财年这几个部门的预算之和进一步上升到9908亿美元Anthony H.Cordesman, “The U.S.Defense Budget in FY2019:Underlying Trends,” Center for Strategic and International Studies, August 15, 2018, p.46.,逼近1万亿美元,军费支出对美国联邦政府的财政压力进一步上升。

三、 奥巴马政府的有限战略收缩与同盟关系管理

从战略分析的层面对于美国是否要进行收缩进行考量,美国战略界存在不同的观点。米尔斯海默、莱恩等学者主张通过推行离岸平衡战略进行收缩,参见:John J.Mearsheimer, “Imperial by Design,” The National Interest, December 16, 2010, https://nationalinterest.org/article/imperial-by-design-4576; Christopher Layne, “The Unipolar Illusion Revisited:The Coming End of the United State's Unipolar Moment,” International Security, Vol.31, No.2, 2006, pp.7-41; Christopher Layne, “America's Middle East Strategy after Iraq:The Moment for offshore Balancing has Arrived,” Review of International Studies, Vol.35, No.1, 2009, pp.5-25; 此外还有不少学者基于不同的考虑主张适度收缩,如:Paul K.MacDonald and Joseph M.Parent, “Graceful Decline? The Surprising Success of Great Power Retrenchment,” International Security, Vol.35, No.4, 2011, pp.7-44; Joseph M.Parent and Paul K.Macdonald, “The Wisdom of Retrenchment:America must Cut Back to Mover Forward,” Foreign Affairs, Vol.90, No.6, 2011, pp.32-47; Barry R.Posen, Restraint:A New Foundation for U.S.Grand Strategy (Ithaca, N.Y.:Cornell University Press, 2014).也有学者反对收缩,认为收缩会带来长期的代价,如:Stephen G.Brooks, G.John Ikenberry and William C.Wohlforth, “Don't Come Home, America:The Case against Retrenchment,” International Security, Vol.37, No.3, 2012/13, pp.7-51. 这方面的讨论在2008年之后的几年中变得颇为热烈,这本身是美国面临收缩压力的一种体现。与学术界的讨论不同,美国政府在战略选择方面面临更为现实的预算和资金压力。这样一种财政上的压力,在很大程度上缩小了政府的政策选择空间。在此背景下,我们可以看到,奥巴马时期的对外政策总体上颇为慎重,如2010年之后在中东北非地区爆发“阿拉伯之春”,在该地区出现了“推动民主”的战略机遇时,美国政府的表现颇为谨慎,没有大張旗鼓地介入,特别是努力避免地面部队的介入。

受从长期来看美国政府面临很大的削减国防开支压力这样一种预期的影响,美国国防部适时调整了其战略指针。2012年版的《国防战略指针》放弃了以前的打两场战争的目标。该《指针》强调,美国要充分吸取阿富汗战争和伊拉克战争的教训,在解决不稳定问题上,强调非军事手段和国家间的军事合作,减少对美军采取稳定行动的重大承诺的需求。该《指针》特意强调:“美军将不再进行大规模、长时间的稳定行动。”(U.S.forces will no longer be sized to conduct large-scale, prolonged stability operations.)只要有可能,美国将探索使用创新的、低成本的、轻脚印的方式来实现其安全目标。Department of Defense, United States of America, Sustaining U.S.Gloabal Leadership:Priorities for 21st Century Defense, January 2012, pp.3-6. 2012年的《国防战略指针》清晰地展现了美国国防部在压缩开支的压力下实现一定程度军事战略收缩的路径,即调低对军事战略目标的预期,降低对盟国的承诺,减轻海外军事行动的规模和水平,减少在海外地面部队的介入,如果需要军事介入,则寻求低成本的介入方式。

奥巴马时期推行的一个标志性的对外战略是“亚太再平衡”。“亚太再平衡”的一个重要方面,是发挥盟国和安全伙伴的作用,在亚太地区抑制中国影响力的上升。不过,在中国实力迅速上升的背景下,如果只是发挥盟国的作用,并不足以有效地抑制中国影响力的上升。而且,这还会带来一个问题,就是中国实力的上升可能导致部分国家向中国靠拢,这是美国十分不愿看到的局面。这使美国在全球层面实行一定程度战略收缩的同时,需要在某种程度上加大对亚太地区特别是中国周边的资源投入,包括加强前沿军事部署,以强化盟国与美国合作的信心,从战略上挤压中国的空间。

在“亚太再平衡”战略推进过程中,美国希望更好地发挥盟国的作用,以在亚太地区抑制中国的影响力特别是安全影响力的上升。但盟国积极发挥作用的一个重要前提,是它们相信美国会在这个过程中向它們提供稳定和有力的战略支持。在美国战略收缩这样一种预期下,随着时间的延长,盟国很难对美国在这方面保持高水平的信心。左希迎认为,美国在实力相对下降的背景下试图扩展其承诺,面临一个承诺难题。参见:左希迎:《承诺难题与美国亚太联盟转型》,《当代亚太》2015年第3期,第4—28页。

从理论上说,在战略收缩时期,大国的战略可信性原则上是无法通过战术手段在广泛的地区同时有效维持的,除非它不进行真正意义上的战略收缩:首先,如果大国的战略可信性可以在战略收缩时期同样有效地维持,那意味着该国在此前就可以通过减少对外资源投入来维持同样的可信性,这实际上意味着战略收缩明显提升了对外资源的效率,或者此前的做法存在较大的资源浪费,但这样的假设在很多时候并没有合理的基础。其次,大国所拥有的实力本身是其战略可信性的重要来源。当一个大国实力不足时,这本身会成为其他国家(不管是对手还是盟友)怀疑其可信性的一个重要根源,这一怀疑难以通过其他方面的手段来克服。Daryl G.Press, “The Credibility of Power-Assessing Threats during the ‘Appeasement Crises of the 1930s,” International Security, Vol.29, No.3, 2004/05, pp.136-169.不过,不同的收缩方式可以影响战略可信性下降的程度和时间快慢。

从2011年到2015年,在美国推进“亚太再平衡”战略的影响下,中国的南海问题显著升温;但与此同时,美国的国防开支连续下降,从2011年的6994亿美元下降到2015年的5834亿美元,减少了16.6%。在此情况下,即使中菲当时在南海问题上进行颇为激烈的对抗,美国也拒绝将美菲共同防御义务扩大到所谓的南海争议岛礁。1951年美菲缔结的《美菲共同防御条约》第四条规定:“双方认为,在太平洋地区对缔约任何一方的武装攻击是对本国和平与安全的威胁,双方将根据本国宪法规定的程序采取行动以应对共同的危险。”Official Gazette, “Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America, August 30, 1951,” https://www.officialgazette.gov.ph/1951/08/30/mutual-defense-treaty-between-the-republic-of-the-philippines-and-the-united-states-of-america-august-30-1951/. 但美国国会研究报告指出,《美菲共同防御条约》并没有明确规定美国必须在争议海域问题上援助菲律宾。Thomas Lum and Ben Dolven, “The Republic of the Philippines and U.S.Interests-2014,” Congressional Research Service Report, May 15, 2014, p.12.在中菲南海争端的背景下,美国更愿意给予菲律宾外交支持,而不愿就所谓的争议海域向菲律宾作出明确的军事义务方面的承诺。Tongfi Kim, “US Alliance Obligations in the Disputes in the East and South China Seas:Issues of Applicability and Interpretations,”Peace Research Institute Frankfurt Report, No.141, 2016, p.21; Maria Ortuoste, “The Philippines in the South China Sea:Out of Time, Out of Options?” Southeast Asian Affairs, Vol.1, 2013, p.244.

总体上,奥巴马试图在削减国防开支的背景下,继续维持在亚太地区的军事投入,这在很大程度上是通过重新调整优先顺序——把亚太地区提高到更高优先级,从而变相降低其他地区的优先级——来实现的。这样的调整无疑是痛苦和艰难的。奥巴马在2011年访问澳大利亚时发表的讲话中强调:“削减美国的防务开支不会,我再说一遍,不会影响我们在亚太的投入。”The White House, Office of the Press Secretary, “Remarks by President Obama to The Australian Parliament,” The White House, November 17, 2011, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament. 正是因为人们普遍容易产生一种美国防务开支的削减会影响美国对亚太的投入的认识,奥巴马才会两次强调这“不会”影响美国在亚太的投入。美国强调其承诺可信性会产生两方面的效果:在强化盟國信心的同时,也可能鼓励盟国在安全上采取更多搭便车的行为,而不一定能从长期起到分摊成本的作用。而在战略收缩时期,让盟国分担更多成本有了更大的必要性。

维持一支强大的海上力量对于支撑“亚太再平衡”战略(以及此后所谓的“印太战略”)具有至关重要的作用。美国军费开支的削减,对维持一支与美国的战略需求相适应的强大海军造成了很大压力。随着冷战结束,美国海军就面临削减规模的压力。从1991年到2000年,海军预算削减了约25%。2011年的《预算控制法案》进一步加大了海军的压力。Michael Bayer, Gary Roughead, “Strategic Readiness Review,” Department of the Navy, United States of America,2017, pp.12-14. 长期超负荷的运转在一定程度上导致美国海军在2017年前后连续出现多起事故,这在和平时期是一种颇为罕见的现象。

对奥巴马“亚太再平衡”战略的一个普遍的批评是,它缺乏足够的资金投入来产生持久的战略影响,尤其是考虑到中国的经济增长和快速的军事现代化。Niels Bjerre-Poulsen, “Here, We See the Future:The Obama Administration's Pivot to Asia,” in Edward Ashbee and John Dumbrell, eds., The Obama Presidency and the Politics of Change (Cham, Switzerland:Springer International Publishing AG, 2017), p.319. 从2011年到2016年,“亚太再平衡”战略推行了近6年,但是2016年末美国海军在亚太地区的优势并不比2011年更明显,甚至可能有所弱化。

战略收缩的一个重要影响,是美国在非战略优先地区的战略决心出现较大幅度下降。这种下降就其本身来说是美国内在决心的下降;其外在表现是,在美国的政策立场经受国际事件的考验时,美国会作出相对克制的反应。

这方面比较典型的例子,是奥巴马时期中东政策的变化,特别是在叙利亚化学武器问题上。奥巴马在第一任期放弃了小布什发起的“全球反恐战争”,将美国的全球战略重心转向亚太地区,试图通过从伊拉克撤军等方式,降低对中东地区的资源投入。自2011年叙利亚出现内部冲突以来,美国长期试图推翻巴沙尔政府,以削弱中东地区的反美、反以力量。孙德刚:《奥巴马政府应对中东剧变的政策调整》,《国际关系研究》2014年第2期,第109—120页。 但是却一直不愿向叙利亚派遣大规模地面部队直接介入战争,尽管使用武力手段推翻巴沙尔政府是具有较高现实可行性的。这实际向国际社会发出一个明确的信号,奥巴马政府不愿让美国在中东地区卷入一场新的战争。与此一致的是,2012年美国驻利比亚大使克里斯托弗·史蒂文斯在班加西遇袭身亡,令美国社会感到震惊,但美国政府并未作出强有力的回应。

美国虽然不愿直接军事卷入一场新的中东战争,但仍试图保持在中东事务中的主导权。2012年8月,奥巴马对叙利亚问题划了一条“红线”。他警告说:“如果我们开始看到大量化学武器被部署或使用,这将触及我们的红线,并大大改变我对形势的判断。”Barack Obama, “Remarks by the President to the White House Press Corps,” August 20, 2012, https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2012/08/20/remarks-president-white-house-press-corps. 这被外界解读为是美国设定了对叙利亚进行军事干预的标准。2013 年 8 月 21 日,叙利亚首都大马士革郊区发生化武袭击事件,造成约 1700 人死亡。凤凰网:《叙利亚疑发生化武袭击 死亡人数或达1700人》,2013年8月23日,http://news.ifeng.com/world/special/xuliya/content-3/detail_2013_08/23/28950719_0.shtml. 在世界各国都在关注美国将对这一事件采取何种“惩戒”行动的时候,奥巴马一方面宣称美国掌握了足够的证据认定巴沙尔政府该对此次事件负责,并认为美国有必要对其采取有限军事行动The White House, “Statement by the President on Syria,” August 31, 2013, http:// www.whitehouse.gov/blog/2013/08/31/president-obamas-decision-syria.,但又表示对叙利亚“有限范围”的军事打击要事先经过国会同意,而国会并不支持在叙利亚采取军事行动,这无疑显示出他在对叙利亚发动军事打击上的犹豫不决。此时,俄罗斯提议叙利亚政府交出化学武器并在联合国的指导下完成销毁,奥巴马随即表示赞同,由此叙利亚化学武器危机得以和平解决。