论插图与《繁花》的非虚构写作

2019-09-06赵敬鹏

赵敬鹏

《繁花》自发表以来就备受关注,学界围绕叙事特点、城市文化与方言写作等话题进行了深刻探讨。但这部小说仍有值得申说的余地,例如插图,俨然是金宇澄看重或者颇为得意的艺术手段,否则他不会一再为杂志社和出版社绘制《繁花》插图。因此,我们的问题是:作家缘何热衷于为自己的小说绘制插图,这些插图具备哪些特点?就《繁花》“这种题材的城市长篇”①而言,插图与文本之间究竟有着怎样的关系,在作为虚构文体的小说中产生了什么艺术效果?思考这一系列问题,将有助于我们推进《繁花》的相关研究。

一、《繁花》插图的物质性考察

当《繁花》从“弄堂网”演变为实在的白纸黑字时,《收获》杂志的副主编钟红明建议金宇澄绘制插图。在随后设计《繁花》书籍的过程中,上海文艺出版社责任编辑郑理请金宇澄增加插图的数量,“分散到各个章节”②。面对这些可见的插图,我们需要从物质性开始考察。

《收获》杂志以166页的篇幅刊发《繁花》,除去题目封面、程德培与西飏的两篇评论,正文共计155页。文本调查的结果显示,首先,插图并非独立“插页”的装帧形式,而是直接插置于小说的引子、第壹章、第拾壹章和第贰拾壹章。其次,金宇澄绘制的这4幅插图皆是城市示意图。再次,每幅插图所画的地点,既属于其所在章回的故事,同时还属于小说下文,也就是说,我们很难归纳这些插图的规律。具体而言:一方面,小说出现插图的物理位置并没有一定的规律,既然第二幅插图涵盖了国泰电影院和集邮店,那么它是否也可以置于上述两个地点所在的第叁章和第伍章?另一方面,小说开篇不足0.2万字就出现第一幅插图,第一幅插图与第二幅插图间隔约1万字,但是第二幅与第三幅插图却间隔8万多字。要言之,小说出现插图的频率非常不稳定。然而,插图的这种不规律性,在后续出版的《繁花》书籍中得到了很大改善。

众所周知,即便《繁花》从杂志付梓印刷成书籍,这部小说也不能称为“定型”,因为金宇澄不断在做修改。有鉴于此,我们不妨把荣获茅盾文学奖之后出版的《繁花》 (人民文学出版社2017年版,特装本)看成这部小说的“定稿”,并以此作为文本调查的对象。在保留《收获》杂志4幅插图的基础上,金宇澄又补充了16幅,那么,这20幅独立“插页”装帧的插图有什么特点呢?

首先,《繁花》书籍出现插图的物理位置与频率较有规律性。一方面,插图一般处于小说当前叙事的链条上,因为插图前后书页的语言文本,便包含着相关的小说人物、地点或环境,例如第二幅画有国泰电影院建筑外景的插图,被插置于第52至53页,而这两页正在讲述阿宝与蓓蒂爸爸在国泰电影院排队买票的往事。另一方面,《繁花》出现插图的频率也较有规律:第十六至十七幅插图间隔42页,第一至二幅、第二至三幅、第四至五幅、第十一至十二幅插图间隔40页,第十五至十六幅、第十七至十八幅插图间隔38页;其余插图大多间隔20页,或者18页、22页、24页。如果说插图造成了小说叙事的停顿,那么,《繁花》就存在两种较为稳定的停顿节奏,即一种是平均40页、约2.8万字出现一幅插图,另一种是平均20页、约1.4万字出现一幅插图。就此而言,《繁花》与中国古代小说的传统一脉相承,因为后者出现插图的物理位置与频率都有规律可循——“全像”绘制每页小说的关键情节,置于版面上方、并大约占据整个版面面积的四分之一,形成“上图下文”式的布局;“全图”绘制每回小说的故事,置于每一章回开头,并占据整个版面;“绣像”则绘制小说人物,置于每一册或者整部书的卷首③。小说阅读经验告诉我们,《繁花》书籍插图所产生稳定的“停顿”节奏,有助于防止“阅者之厌怠”,而《收获》杂志那仅有的4幅插图则恐怕很难起到类似的作用。

其次,我们仔细归纳插图题材之后,发现其中8幅插图是建筑物的外景或内部结构图;6幅插图是服饰图和物品图;4幅插图是上海城市的示意图;2幅插图是小说人物梦呓图或者说臆想图。由是观之,《繁花》少有摹仿小说情节的故事图,也鲜见真正意义上的人物图,90%的插图是城市、建筑和物品示意图,从而鲜明地区别于中国古代小说。

再次,金宇澄在每一幅插图上都有签名,以示插图与小说同样属于作家的原创;与此同时,鉴于《繁花》插图属于独立的“插页”装帧,画面四周的空白为金宇澄留出了增添配文之余地。这些配文或者直接取自小说原文,如第十六幅插图配文即第贰拾伍章的“桃花赋在,凤箫谁续”;或者是作家对小说情节的概括,如第十四幅插图配文指涉的是第八章汪小姐一行赴常熟醉酒、听书之事,但是,更多配文或者以作家的第一人称视角,或者杂糅了作家的个人记忆,如第十三幅插图底部写道“七十年代沪西局部,按记忆所画”,“所有工厂,现已经拆除殆尽”;第十七幅插图配文是“本书初版于2013年,蛇年,画蛇忆旧”等。

如所周知,古代小说的插图制作流程一般分工明确——画家提供画稿、专业刻工雕版,最终由书坊印刷出版成书。尽管画家、刻工偶有签名,但这最多只能从文献学和历史学意义上证明作品的归属;尽管书坊主经常给插图增添评语或者修改榜题,但这也仅是他身为读者对文学的某一种阐释。由此反观《繁花》,金宇澄不但以一己之力绘制了插图并撰写配文,而且还将第一人称视角与个人记忆融入配文之中。

总之,我们通过物质性考察,发现《繁花》出现插图的物理位置与频率较有规律,其稳定的停顿节奏有助于防止阅读的倦怠。但是插图同时也表征出与众不同之处:一方面,90%的《繁花》插图是城市、建筑和物品示意图;另一方面,金宇澄不仅亲自绘制插图,而且还主要以第一人称视角、个人记忆为插图配文。这就需要我们反思,在《繁花》这一虚构的小说文体中,插图背后隐藏着作家哪些意图,究竟产生了什么样的艺术效果?

二、上海故事的“图像证据”

像金宇澄这样热衷为自己小说绘制插图的情况,在当代作家群体中其实并不多见,更何况是如此聚焦于城市、建筑和物品等题材,具体原因非常值得研究。金宇澄认为语言描述有时不如图像展示更为直观,或者说“看图容易知道”④,所以喜欢运用画图“说明”具体的“细节”与“方位”,特别是上海老弄堂房子的内部结构,“就是写两万字、三万字也不清楚,可以画示意图来补充”⑤。那么,插图与文本之间究竟是怎样的“补充”关系呢?

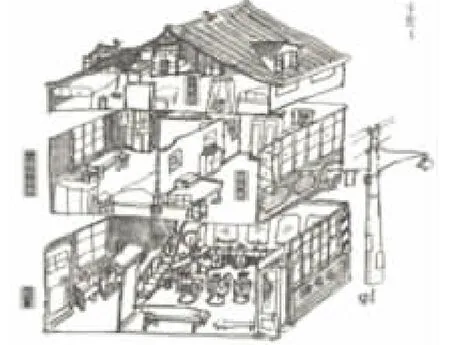

例如小毛家所在的弄堂,《繁花》至少有三处较为集中的语言描述。首先,第23至27页交待出弄堂的三层空间——底楼是理发店,二楼是爷叔家与银凤家,三楼是小毛家。此外还提及理发店有前门与后门、狭长的店堂,“左面为过道、右面一排五只老式理发椅”⑥。其次,第150至156页交待出小毛家阁楼的“老虎窗”,联通这一弄堂底楼与二楼、阁楼的楼梯,留有缝隙的地板,爷叔家与银凤家隔音不佳的“板壁”,以及位于底楼的公共洗漱区域。再次,第269至275页交待出小毛家阁楼上的马桶立于墙边,与外界仅有一帘之隔,而爷叔家位于二楼“后间”,也就意味着隔壁的银凤家位于“前间”,后者窗户对面是“513弄房山墙”,窗下是弄堂。至此,读者不难想象出这个弄堂的拥挤、逼仄,以至于隐约预感一丝不详,特别是在小说讲述小毛与银凤的私情之后。总之,我们完全可以通过语言描述在头脑中对弄堂空间进行“塑形”,尽管《繁花》并没有完整交待空间的每一处细节,以至于无法断定小毛家马桶具体靠近哪一面墙。

当看到位于第274至275页间的第十一幅插图时,读者似乎能够在插图的“补充”下把握弄堂建筑详细的内部结构——底楼分为理发店与公共洗漱区域;二楼被板壁隔开为两个空间,前后间分别是银凤家与爷叔家,而作为非承重墙的板壁,其隔音效果可想而知;三楼是小毛家,马桶靠近“前间”的侧墙,并以帘子从四周罩起来。就此而言,插图在“精确”这个层面补充着小说的语言描述,或者说是对“上海城市市民居住、生活空间的某种复原”⑦。

典型上海老弄堂,无天井,无抽水马桶,曾是周璇、赵丹说笑,挂鸟笼的布景。1990年发明了新式马桶,底部有粉碎器,一切可以打碎,冲入下水管道,重点销售对象,就是这类民居的人们。

《繁花》对于城市、建筑空间,以及物品的语言描述已经足够详尽而精确。例如第壹章阿宝在房顶上所看到的“半个卢湾区”,“前面香山路,东面复兴公园,东面偏北,看见祖父独幢洋房一角,西面后方,皋兰路尼古拉斯东正教堂”,金宇澄显然是按照逆时针顺序进行描述,各个建筑物的地理位置非常明确,进而勾勒出阿宝家附近的城市空间。又如,在“国泰电影院”排队买票的队伍,“延伸到锦江饭店一侧过街走廊”;“顺锦江饭店沿街走廊,朝北一路排开”;沪生与小毛“两人吃了面包,买到票,一同朝北,走到长乐路十字路口,也就分手”。可见国泰电影院与锦江饭店毗邻于街道的同一侧,而且后者在前者北面、靠近长乐路。再如DIY开瓶器,“每一只扳手的咬口,设计得各不一样,另留小圆孔,可以挂进钥匙圈”,“美女式最是精美,尤其正面双峰,先要钻一对绝细的孔洞,压进两粒粉红尼龙棒料,然后,双面锉成粉红凸点,砂纸打出圆势”。《繁花》虽然并非所有的细节描述都精确无比,但是在城市和建筑空间、各类物品等方面,堪称“生活世界”的教科书或者说明书。有意思的是,金宇澄的插图却再次进行精确化处理。

例如小说第一幅插图,画面前景是男孩与女孩坐在屋顶,后者依偎在前者肩头;背景是一座东正教堂与两只飞鸟;教堂四个弧形的大穹窿左侧,绘有多条横排短线,以示阴影效果。我们由此可以判断阿宝与蓓蒂在屋顶上坐北朝南,尼古拉斯教堂位于他们的西北侧。此外,金宇澄在第二幅插图中不但画出国泰电影院的外景与买票队伍,还在第四幅插图(卢湾区局部地图)中专门画出国泰电影院与锦江饭店的缩略图及其距离。

瓦片温热,黄浦江船鸣。

《繁花》文本与插图如此追求“精确”,不免使人想起《塞瓦斯托波尔故事》对金宇澄的“文学启蒙”⑧。托尔斯泰的这部非虚构小说,同样注意空间的精确性,例如关于滨海大街场景的描写,虽然模糊的人物、物品数量意味着这可能出自作家的虚构,但是精确的空间位置却表征着作家的非虚构性。托尔斯泰试图讲述真实的塞瓦斯托波尔,恰如金宇澄以上海男性独有的细腻,娓娓道出真实的本埠故事。实际上,金宇澄不仅亲口承认他就是在书写上海这座令他“敬畏”的城市⑨,而且对《繁花》“尽量写实”的情节毫无掩饰。

由此反观《繁花》的20幅插图,金宇澄之所以绘制8幅建筑插图、6幅物品图和4幅城市插图,其目的无非是为非虚构提供“图像证据”。换言之,可见的图像向读者重申,《繁花》故事所发生的空间环境——城市、街道、建筑、场所,以及与故事、人物相关的物品等,都是真实的历史,因为脱离空间与实物的历史根本不存在⑩。为了进一步增强这种真实性,金宇澄在第四幅插图中以黑色星标着重指出“沪生读民办小学地点”;在第六幅插图中以上、中、下三个部分展示长乐路与瑞金路交叉口处的帝王堂,被拆除并在原址上建立领袖雕像,最后又遭拆除并建立新锦江大酒店,而这些具有关联性的建筑“遗迹”,仿佛正在进行关于上海城市的“考古学”调查。

要言之,虽然金宇澄表示插图只是为了“说明”《繁花》,但其根本旨归却是给文本提供“图像证据”,通过这一方式彰显小说所述上海故事之非虚构,以至于诱使读者相信《繁花》不是虚构的小说,而是“以实在为依据”而建构的历史⑪。如果我们继续考察《繁花》插图的配文,作家的上述意图将会愈发明显。

三、作家的在场及其非虚构写作

我们讨论《繁花》非虚构问题的原因,一方面在于小说是对上海的书写,另一方面还在于作家是对本人的书写。仅就《繁花》的文本而言,沪上男工制作奇形怪状的开瓶器,保留着金宇澄“知青返城”后做工的经验;小毛妈妈的原型,带有金宇澄“北方务农朋友母亲的影子”,“原是沪西日本纱厂女工”⑫;阿宝强烈指涉着金宇澄的部分经历,纵然后者也会借助“其他人事”虚构前者;阿宝父亲完全可以通过《洗牌年代》这部非虚构作品得到互文性的印证⑬。可以说,几乎所有的人物“都有原型”或者“拆散的原型”,而金宇澄则“将自己变为作品中的主角”,在某种意义上已经实现了作家在小说中的在场,尽管这种在场处于较为隐匿的状态。更重要的是,金宇澄不仅为自己创作的小说绘制插图,而且还通过第一人称视角与个人记忆为插图配文,这一方式的用意是什么呢?

首先,《繁花》的20幅插图均有落款,除了第12幅插图题“制图人金某某”之外,其余插图都明确写有“宇澄”。我们知道,小说是“以作者与读者之间”达成虚构共识为基础的文体,哪怕“非虚构小说中的那些流行的故事”,“也同样有一种使作者与读者达成默契的虚构功能”⑭。但在《繁花》这一虚构文体中,金宇澄却大约每隔20页或者40页,就会通过插图提醒读者:小说所讲述的故事皆非虚构,而是作家的真实所见、所闻与所历。也就是说,插图真正确认并彻底暴露了作家在小说中的在场,甚至有些落款都可以还原出金宇澄的“动作、面部表情和情绪”。

我们不妨以《繁花》第12幅插图为例,对作家的在场加以简要阐述。这幅插图所在的书籍物理位置,恰逢小说讲述5室阿姨刻意接近10室小珍及其父亲,因此,插图右上角这部分画出了“两万户”各室的平面图;插图的左上角部分,从南、北两个方向绘制“两万户”双层建筑的外景;插图的下半部分则是“两万户”的厕所示意图,特别是迥异于当今的马桶盖板,以及布满窥视洞眼的厕所板壁,非常引人注目。然而,“两万户”显然是金宇澄所不愿意怀念的经历。钱文亮曾表示阅读《繁花》“描写的工人新村厕所,很受刺激”;金宇澄却回答道:“也有朋友觉得,这类工人新村的生活感觉,是相当好的,我的感受是:实际情况并不那么好。”

1950年代建造的工人新村,上海称 “两万户”,以实际户数而得名,一说仿自苏联集体农庄式样。难怪小阿姨讲,马桶的盖板,又重又臭,是 “罗宋瘪三”想的名堂。现基本拆除。

原因很简单,对于生长在市中心、“上只角”的金宇澄来说,搬迁至曹杨工人新村才发现这个地域竟然也属于上海,“当时曹杨工人新村,从一村到六村,只有一个小小合作社可以买东西,一座孤零零的新电影院,很荒凉,所谓的自然景色,是半农村的状态,工厂、农田、粪缸,坟墓”。而金宇澄知青下乡时期所在的东北农场,则是一种连“半农村”都不如的“底层”状态:“走进有些老乡家是没法呼吸的,整个就是猪食味道,每家每户都养猪嘛,饭锅和猪食锅在一个锅台,我去过的一家,女人生了小孩,我去修炕,小孩在炕上拉了一泡屎,我就在边上看那女人抓起席子上的屎,一把甩在地上,我当时就跑出房外了,根本无法呼吸。”简言之,作家很难融入或者很难接受“半农村”与“底层”的生活,以至于直到如今都对那段记忆“历历在目”、“印象太深”,但是却“不怎么怀念”⑮。如是,“两万户”插图仅仅落款“金某某”,似乎也就得到了合理的解释:对金宇澄而言,半农村的“两万户”与底层的东北农场并非美好的回忆,而是时间与空间的“伤口”⑯,所以作家绘制插图过程中的情绪,绝不会那么轻松和愉快。

其次,在《繁花》20幅插图中,只有第1幅、第14幅、第16幅的配文取自小说原文,或者是对情节的概括,其余17幅插图的配文都是金宇澄另外撰写而成,而且全部融入了其个人记忆。例如第2幅插图配文所提及的国泰电影院具备冷气,而上海电影院则是“三轮影院”,显然是作家根据记忆对小说描写后者“每个椅背后,插一柄竹骨纸扇”的再度解释。值得注意的是,其中7幅插图配文明确以作家的第一人称叙述:第7幅、第10幅、第18幅、第20幅使用“我”;第9幅、第17幅、第19幅使用“拙笔”、“本书”。无论是配文中的个人记忆,还是第一人称视角,它们本质上都是作家在场的明证。

金宇澄为何如此重视作家的“在场”呢?因为作家在小说这一虚构文体中是否在场,关涉到叙事的真实性与可靠性,更何况包括语言、图像在内的任何符号,“从一开始就被虚构加工过”⑰,所以,陈说自己的故事与转述他人的故事,“亲临其境”地叙事与“隔岸观火”地叙事,取得的效果显然不同。在场赋予了金宇澄叙事的权威——以个人记忆与第一人称视角向读者宣告,无论小说还是插图,《繁花》就是作家讲述本人的故事,作家本人正在故事之中。如果说“破坏叙述者的权威,使得历史与文学分道扬镳”⑱,那么,金宇澄在《繁花》插图中努力建设并维护这一权威,也就充分说明他并没有区隔文学与历史、虚构与非虚构,而是有意识地在虚构文体中增强“非虚构”的效果。

四、余论

金宇澄通过插图达到小说非虚构效果的问题,需要我们进行后续反思。一方面,就西方文学观念而言,虚构与非虚构可以视为文学与非文学的标准,然而中国文学却并非如此,虚构与非虚构、文学与非文学,特别是文学与历史的关系极为密切,以至于“诗史互证”成为了中国古代文学批评的经典范式。事实上,文学比历史“更富于哲学意味”,因为诗(文学)“描述可能发生的事”、历史“叙述已发生的事”,诗(文学)“所描述的事带有普遍性”、历史“叙述个别的事”⑲,然而,包括金宇澄在内的中国文学作家为何大多怀揣“历史情结”呢?另一方面,既然文学不是历史,金宇澄又为何像“图像证史”那样,运用插图证明他的《繁花》呢?况且小说作为虚构文体,本就无须证明“实”与“伪”。或许,在众说纷纭的当代文坛,《繁花》及其插图只是金宇澄对“非虚构”写作的某一种理解罢了。

注释:

①④⑧⑬⑮钱文亮:《“向伟大的城市致敬”——金宇澄访谈录》,《当代文坛》2017年第3、4期。

② 郑理:《〈繁花〉是怎样绽放的》,《编辑学刊》2015年第2期。

③ 参见鲁迅:《连环图画琐谈》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第28页。

⑤ 舒晋瑜:《金宇澄:我要么做作家,要么做编辑》,《中华读书报》2016年3月2日。

⑥ 金宇澄:《繁花》,人民文学出版社2017年版,第25—26页。本文所引《繁花》均据这一版本,为避繁琐,下文恕不一一详注。

⑦ 曾军:《地方性的生产:〈繁花〉的上海叙述》,《华中师范大学学报》 (人文社会科学版) 2014年第6期。

⑨ 金宇澄:《〈繁花〉创作谈》,《小说评论》2017年第3期。

⑩ 参见冯炜:《透视前后的空间体验与建构》,东南大学出版社2009年版,第32-33页。

⑪汪正龙:《重审文学的历史维度——兼论文学与历史的关系》,《文学评论》2018年第6期。

⑫金宇澄:《插图与回忆——答〈城市中国〉袁菁问》,《洗牌年代》,文汇出版社2015年版,第278—279页。

⑭ 沃尔夫冈·伊瑟尔:《虚构与想象:文学人类学疆界》,陈定家、汪正龙等译,吉林人民出版社2003年版,第25页。

⑯ 阿斯曼:《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》,潘璐译,北京大学出版社2016年版,第107—108页。

⑰ 德里达:《声音与现象》,杜小真译,商务印书馆2010年版,第71页。

⑱ 海登·怀特:《叙事的虚构性:有关历史、文学和理论的论文(1957—2007)》,马丽莉等译,南京大学出版社2019年版,第248页。

⑲ 亚里斯多德:《诗学》,罗念生译,人民文学出版社1962年版,第28—29页。