冠状动脉非阻塞性心肌梗死患者的1年预后及预后影响因素分析

2019-09-04

冠状动脉非阻塞性心肌梗死(MINOCA)是指符合急性心肌梗死(AMI)诊断标准但冠状动脉造影提示冠状动脉正常或狭窄<50%的临床综合征[1-2]。MINOCA在AMI患者中的发病率并不低,约2.6%~15%[3-7]。与阻塞性心肌梗死(MI-CAD)相比,MINOCA在年轻患者和女性中更为常见[3,7-8],平均年龄55岁,女性患者占比40%。既往研究结果显示MINOCA患者1年和2年死亡率分别为3.3%[9]和4.4%[10],不良事件发生率远高于无冠状动脉疾病人群[11],与MI-CAD相比,其预后相对较好[3,8],但也有大量报道提示MINOCA和MI-CAD的长期预后并无差异[4,12]。目前,我国有关MINOCA的研究尚少,本研究通过总结上海市第十人民医院心脏中心MINOCA患者的临床资料,分析其临床特征、治疗策略、长期预后及其影响因素。

1 对象与方法

1.1 研究对象

从2014年4月至2017年11月上海市第十人民医院心脏中心符合AMI诊断并行冠状动脉造影检查的患者中,根据冠状动脉造影结果纳入诊断为MINOCA的患者。纳入标准:(1)符合AMI的诊断标准[13];(2)年龄>18岁;(3)符合MINOCA的诊断标准。排除标准:(1)冠状动脉造影前曾接受溶栓治疗;(2)3、4、5型心肌梗死;(3)妊娠或哺乳期;(4)严重肝肾疾病;(5)恶性肿瘤,预计生存期<1年。本研究经上海市第十人民医院伦理委员会批准,所有入组患者均签署知情同意书。

1.2 MINOCA的诊断标准

根据欧洲心脏病学会(ESC)指南建议[1],MINOCA诊断标准为:(1)符合AMI的诊断标准[13];(2)冠状动脉造影提示冠状动脉非阻塞病变(冠状动脉狭窄直径<50%);(3)无其他引起急性心肌梗死的特殊临床疾病,如肺栓塞、心肌炎等。

1.3 资料收集

收集记录患者以下资料:(1)一般情况,包括年龄、性别、体质量指数(BMI)、心率和血压;(2)冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)危险因素,包括高血压、糖尿病、高脂血症、脑卒中、心房颤动和吸烟史;(3)入院24 h内空腹血液检查,包括心肌肌钙蛋白T(cTnT)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌红蛋白、N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、血肌酐(Cr)和C反应蛋白(CRP);(4)心电图、超声心动图和冠状动脉造影结果;(5)长期用药情况,包括阿司匹林、氯吡格雷、他汀类药物、β受体阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ACEI/ARB)和钙离子拮抗剂(CCB)。

1.4 随访

对所有MINOCA患者进行1年的随访,通过定期复诊和电话随访记录患者预后情况。随访终点是主要不良心血管事件(MACE),包括心源性死亡、非致命性再发心肌梗死、心力衰竭和因心血管事件再住院。

1.5 统计学分析

应用SPSS 24.0软件进行统计学分析,符合正态分布的计量资料采用均值±标准差表示,非正态分布的计量资料以中位数表示;分类变量以频率表示,组间比较采用卡方检验。预测MINOCA患者MACE的独立危险因素采用logistic回归分析,单因素分析中P<0.10的因素系纳入多因素回归模型。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

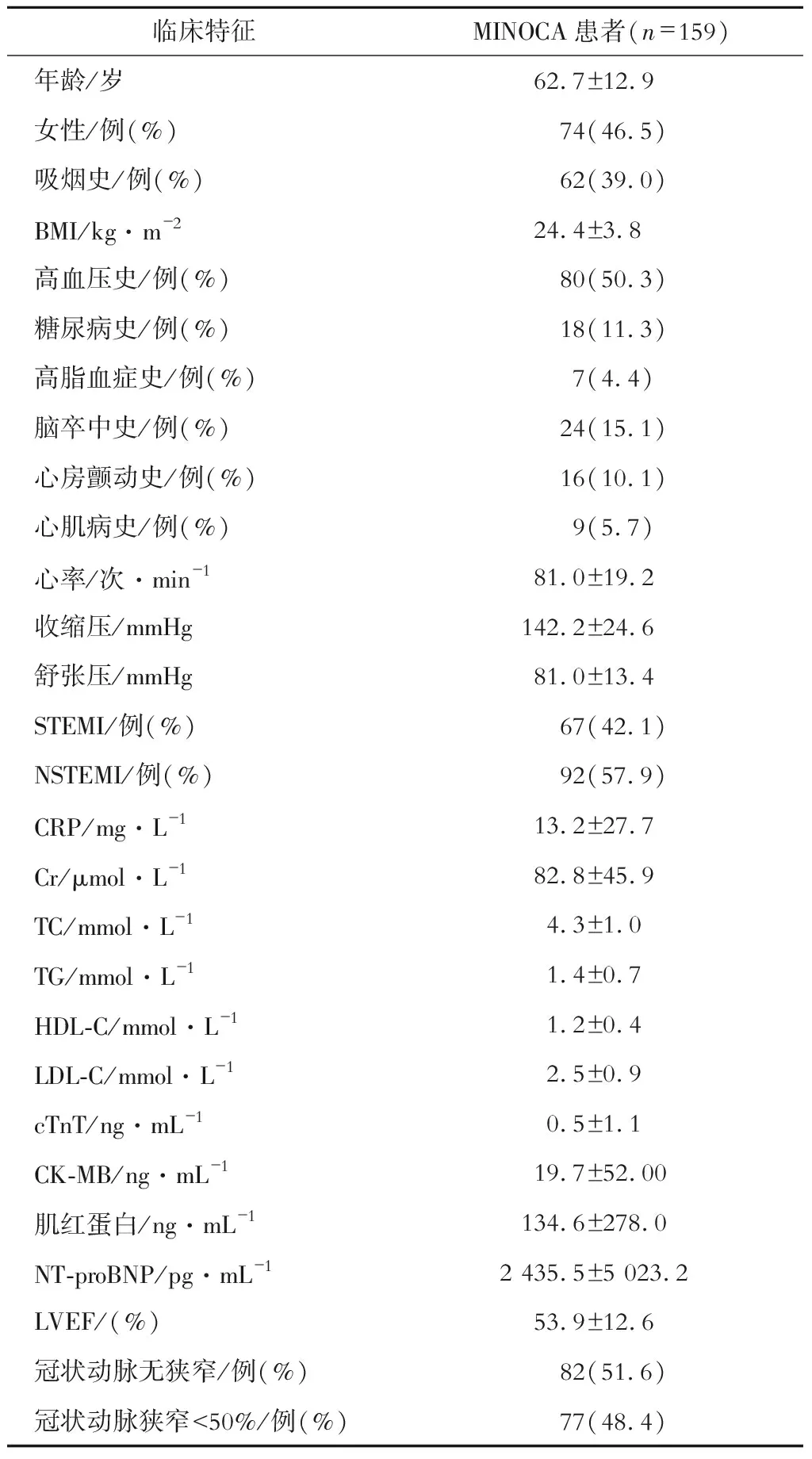

2.1 MINOCA患者基线特征分析

符合AMI诊断并行冠状动脉造影检查的患者共2 660例,其中MINOCA患者159例(6.0%)。在MINOCA患者中,女性74例(46.5%),男性85例(53.5%),平均年龄(62.7±12.9)岁,39%患者有吸烟史,高血压和糖尿病比例分别为50.3%和11.3%,非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)比例高于ST段抬高型心肌梗死(STEMI)比例(57.9%对42.1%,P=0.007)。冠状动脉造影结果显示冠状动脉无狭窄者82例(51.6%),冠状动脉存在狭窄病变者77例(48.4%)。见表1。

表1 MINOCA患者一般临床特征

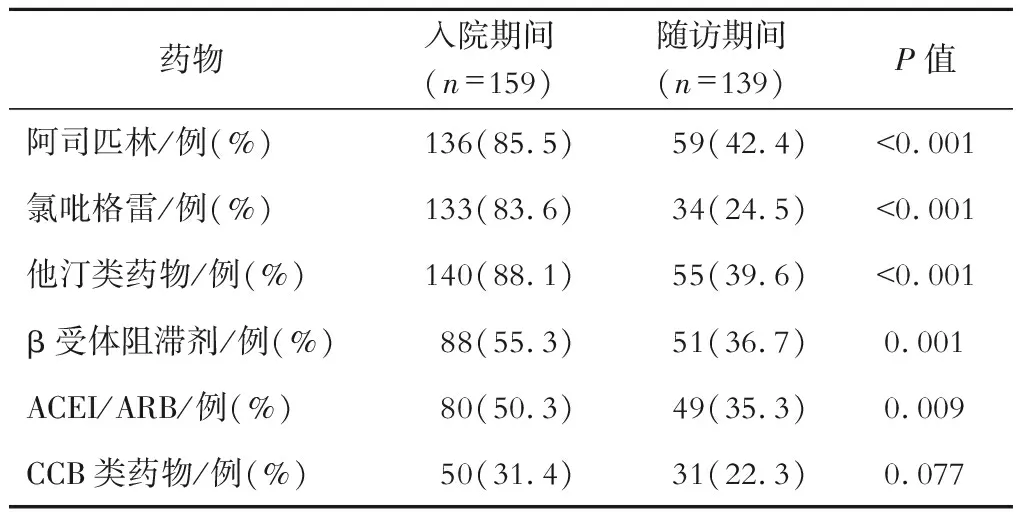

2.2 MINOCA患者用药分析

入院期间使用阿司匹林、氯吡格雷和他汀类药物的MINOCA患者比例分别为85.5%、83.6%和88.1%,但β受体阻滞剂、ACEI/ARB和CCB类药物使用比例较低。经过1年随访,阿司匹林、氯吡格雷类药物、他汀类药物、β受体阻滞剂和ACEI/ARB使用比例均明显下降(P均<0.05),仅CCB类药物使用比例的差异无统计学意义,见表2。

表2 MINOCA患者药物治疗情况比较

2.3 MINOCA患者预后情况分析

139例MINOCA患者完成1年随访,27例(19.4%)发生MACE,其中心源性死亡5例(3.6%),心力衰竭3例(2.2%);因心血管事件再住院19例(13.7%),无非致命性再发心肌梗死。

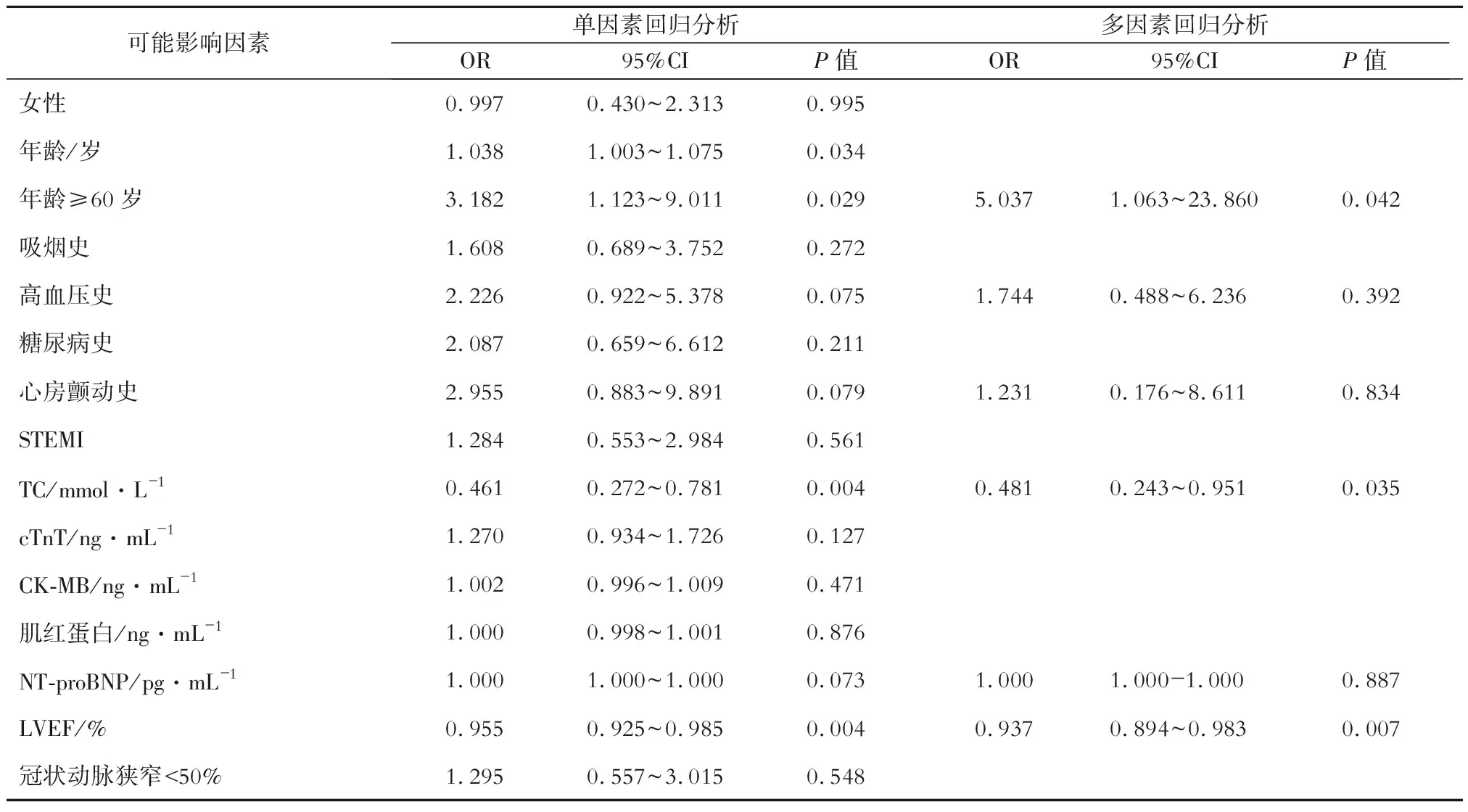

2.4 MINOCA患者预后影响因素分析

Logistic单因素回归分析显示年龄≥60岁、低TC和低左室射血分数(LVEF)是MINOCA患者发生MACE的独立危险因素(P均<0.05)。排除混杂因素后,logistic多因素回归分析显示MINOCA患者发生MACE的独立危险因素仍为年龄≥60岁、低TC和低LVEF(P均<0.05),见表3。

3 讨论

MINOCA在AMI中普遍存在,患病率在不同研究中存在差异,通常表现为NSTEMI[3,14]。本研究中MINOCA患病率为6.0%,平均年龄为(62.7±12.9)岁,46.5%为女性,NSTEMI患者约占57.9%,高于STEMI患者数量,一半以上的MINOCA患者冠状动脉未见异常狭窄。中国AMI(CAMI)注册研究指出,中国AMI患者中男性比例约74%[15]。本研究MINOCA患者中男性仅占53.5%,说明AMI女性患者可能更容易诊断为MINOCA,推测女性是MINOCA的危险因素,这与既往研究相符[3,7-8]。

表3 Logistic回归分析影响预后因子

MINOCA的最佳治疗策略仍在探索中。目前MINOCA的病理机制尚不明确,心外膜血管和微血管病变均可引起MINOCA的发生[16-19],心外膜血管原因包括动脉粥样硬化斑块破裂、冠状动脉痉挛、血栓形成和自发性冠状动脉夹层;微血管原因包括冠状动脉微循环障碍和未识别的心肌炎。鉴于MINOCA复杂多样的病理机制,传统的心肌梗死二级预防策略可能不是MINOCA患者的最佳治疗方案。有研究表明,非阻塞性冠状动脉疾病患者出院后长期使用传统二级预防治疗药物的比例较少[10,20]。本研究中MINOCA患者接受抗血小板药物、他汀类药物和其他常规二级预防药物治疗的比例相对较低,且有较多患者过早停用药物,可能的原因是临床医生对MINOCA发病机制不确定和诊断治疗经验不足,导致部分MINOCA患者被误认为良性冠心病,而且目前也无明确的指南指导临床治疗。瑞典一项大规模观察性研究表明,他汀类药物和ACEI/ARB对MINOCA患者的长期预后是有益的,β受体阻滞剂的作用有积极的趋势,而双联抗血小板治疗似乎不能降低MINOCA患者发生MACE的风险[21]。在本研究中,尽管给予患者传统二级预防治疗,但经过1年的随访,MINOCA患者的MACE发生率增加,缺乏确凿的证据表明传统治疗策略对MINOCA的长期预后有益。

MINOCA患者的预后及其影响因素被广泛关注。一项荟萃分析表明,MINOCA患者住院死亡率为0.9%,1年死亡率为4.7%[3]。根据瑞典大型临床注册中心数据,经过平均4.5年的随访,有24%的MINOCA患者出现了MACE,死亡率是14%,且预后并不优于MI-CAD组[22]。一项包括2 438例冠状动脉非梗阻性急性冠脉综合征患者远期疗效的研究表明,MI-CAD患者的MACE率较高,但两组的心源性死亡率、因心血管事件再住院率和脑卒中发生率相似[10]。在本研究中,经过1年的随访,19.4%的MINOCA患者发生了MACE,其中心源性死亡率为3.6%。在对MINOCA预后影响因素的研究中,年龄、糖尿病、高血压、吸烟、既往心肌梗死、脑卒中史、周围血管疾病、慢性阻塞性肺疾病、低LVEF、低TC,高肌酐是MINOCA发生MACE的独立危险因素[22]。本研究的多因素回归分析显示,年龄≥60岁、低TC和低LVEF是MINOCA患者发生MACE的独立危险因素,性别和冠状动脉狭窄程度对长期预后的影响无统计学意义,这与国外大型临床研究结果部分相符,可能与本研究样本量少、随访时间短有关。

综上所述,本研究是回顾性单中心研究,探讨了中国MINOCA患者的临床特征、治疗和预后,尤其是性别、年龄和冠状动脉狭窄程度与长期预后的关系。结果发现:(1)中国MINOCA并不罕见;(2)常规二级预防药物治疗不充分;(3)1年预后情况不乐观;(4)年龄≥60岁、低TC和低LVEF是MACE的独立危险因素。遗憾的是本研究中大多数患者缺乏全面的检查资料,如血管内超声、光学相干断层扫描、心脏磁共振成像、冠状动脉内成像、痉挛诱发试验和血栓形成倾向检测等,难以进一步明确潜在的病因。在今后的工作中,需要重视AMI中的MINOCA患者,完善规范诊断流程,明确病理机制并加强长期随访,以便为MINOCA患者制定针对性治疗策略,改善患者预后。