功能性磁共振成像对卒中后偏瘫病人上肢运动功能的康复机制研究

2019-09-04

偏瘫是中风病人最为常见的后遗症,80%的中风病人有不同程度的肢体活动障碍[1-2]。而作为一种非侵入性治疗方案,重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)能够刺激大脑特定区域皮质达到功能的恢复。低频重复经颅磁刺激(1 Hz)抑制局部神经活动,而高频重复经颅磁刺激(10 Hz)却能够激活局部神经活动[3-7]。随机受控试验表明皮损半球低频重复经颅磁刺激能显著改善脑卒中后偏瘫病人上肢的运动功能[8-11]。本课题组开发了一种低频重复经颅磁刺激与强化职业治疗(intensive occupational therapy,OT)的组合疗法治疗脑卒中后上肢轻偏瘫,研究结果显示该组合疗法可以改善受影响上肢的运动功能,重复经颅磁刺激也对脑卒中的痉挛症状有部分缓解作用[13-14],它降低了运动神经元的兴奋性。另一项治疗卒中偏瘫病人的研究中,使用F-波参数来阐明皮损半球低频重复经颅磁刺激对上肢运动神经元兴奋性的非损伤影响[15],然而,这项研究并没有采用任何形式的神经成像技术。因此,对脑卒中偏瘫病人使用功能性核磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)技术,以研究病人皮质恢复的具体机制具有一定研究价值。

1 资料与方法

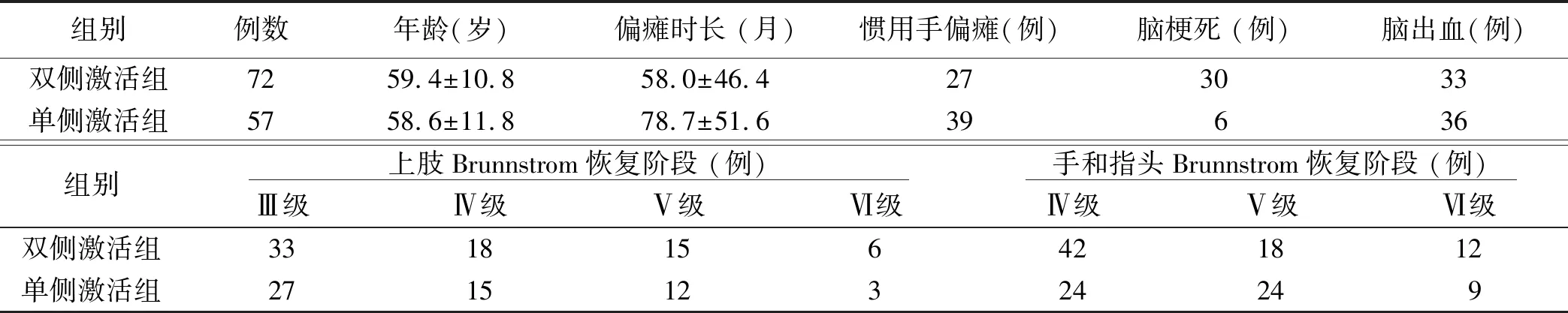

1.1 临床资料 入选2012年2月—2016年9月的129例脑卒中偏瘫病人为研究对象,平均年龄59.1岁,发病时长1.4~19.5年,平均发病时长5.7年。观察期间,病人接受12次,每次40 min的重复经颅磁刺激治疗,120 min的自我训练。纳入标准:患病时间长于12个月;仅有一次卒中后偏瘫史(没有双侧脑血管损伤);运动受影响上肢无过度痉挛(修正Ashworth痉挛状态量表评分≤3分);无认知缺陷(精神状态考试分数≥26分);身体或精神疾病;无颅内金属(包括非磁性金属、钛和不锈钢)心脏起搏器;无异常脑电波。排除标准:重复经颅磁刺激治疗中无法完成运动测试任务的病人,包括所有手指弯曲和伸展中超过50%的关节运动。所有病人均签订知情同意书,本研究同时经医院道德伦理委员会审核通过。入选病人根据干预前功能性磁共振成像分为双侧激活组与单侧激活组, 两组临床资料差异无统计学意义(P>0.05),具有临床可比性。详见表1。

表1 两组基线临床特征比较

注:两组各项比较,P>0.05

1.2 诊断标准 选择两个运动皮层区域(Brodmann 分区4区和6区)。Brodmann分区6区对损伤后运动功能的恢复很重要[16-17]。所有病人均接受核磁共振成像及干预治疗,治疗中要求病人左右手交替重复弯曲和伸展动作,并且一个手臂的动作持续30 s,或者6 min内重复3次上述动作。当病人无法按照这个速度执行运动任务时,要求病人尽可能地进行移动。研究中,重复经颅磁刺激前后对病人4区与6区中激活像素的数量进行计数。双侧激活病人干预前后计算激活区域的偏向指数(LI)为-1~+1。偏向指数-1~+1代表了损伤和非损伤半球。LI=(损伤半球的激活区域-非损伤半球的激活区域)÷(损伤半球的激活区域+非损伤半球的激活区域)。

1.3 方法 基于Fug-Meyen运动功能评分法(FMA)和Wolf运动功能测试(WMFT)评估病人上肢运动功能。上肢运动功能FMA评估含有33个定量指标。每一项的评分都是3分标度(0~2),最大运动评分分数为66分。WMFT测试中应用15个定时任务,并且测量执行任务的时间为总时间。当任务没有在120 s内完成时,总时间记录为120 s。

2 结 果

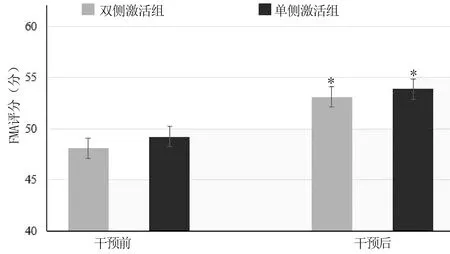

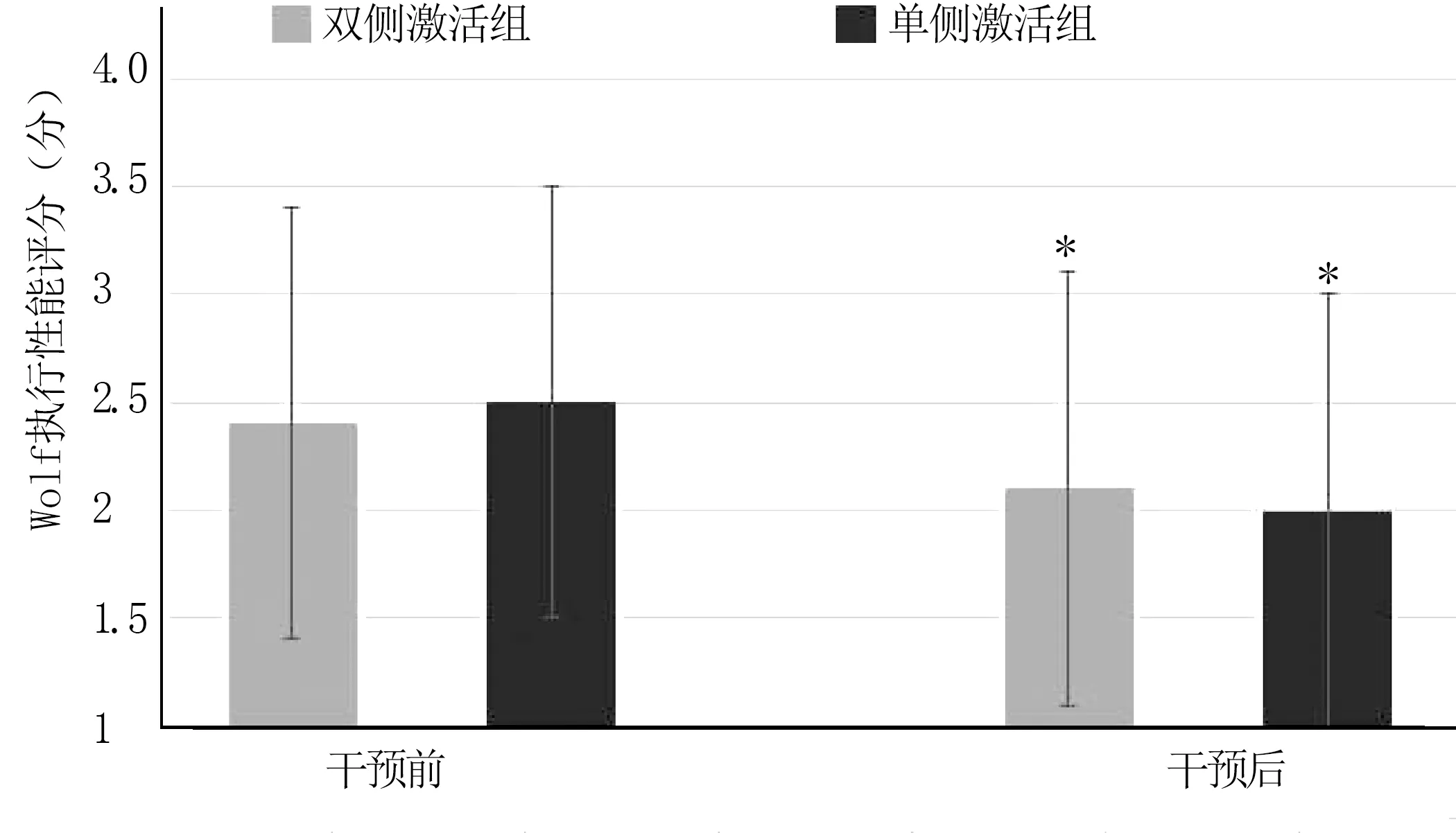

2.1 上肢运动功能的评价 干预后两组FMA评分均较治疗前升高,两组WMFT评分较治疗前降低,差异具有统计学意义(P<0.05),联合治疗可显著提高两组病人的FMA运动功能评分及WMFT执行性能评价,这也反映了病人受影响上肢的运动功能的改善情况。详见表2、图1、图2。

表2 两组上臂运动功能评分比较(±s) 分

与本组干预前比较,*P0.05

与本组干预前比较,*P0.05

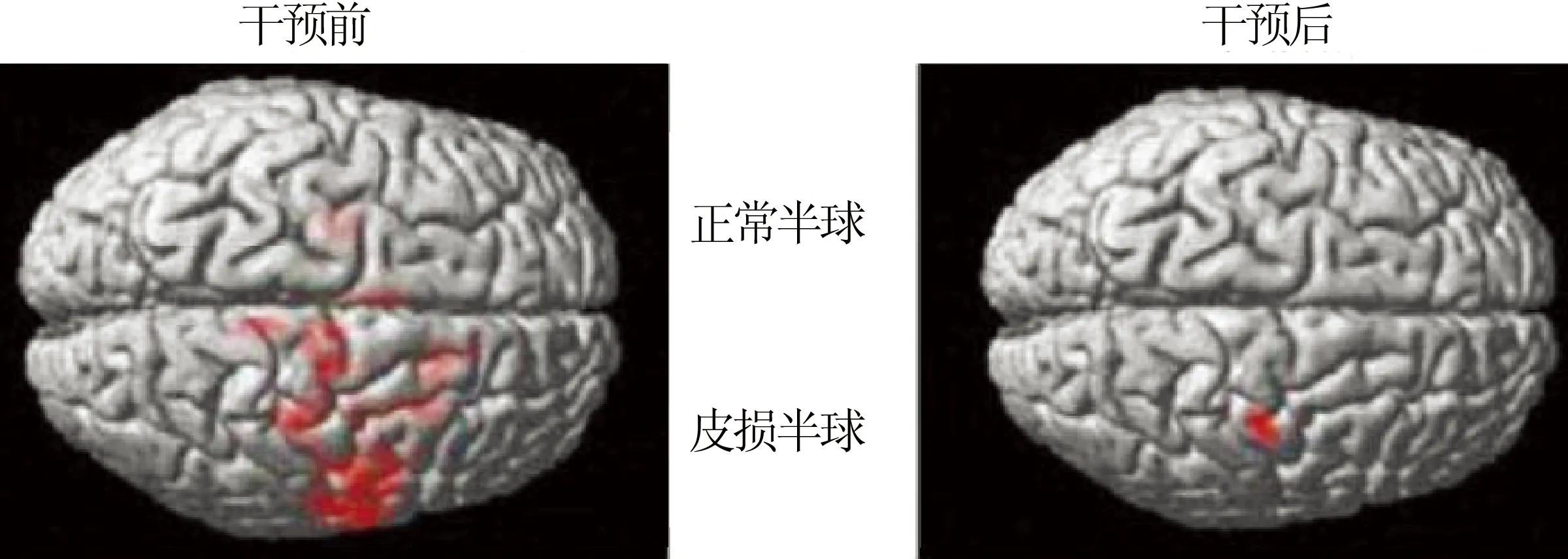

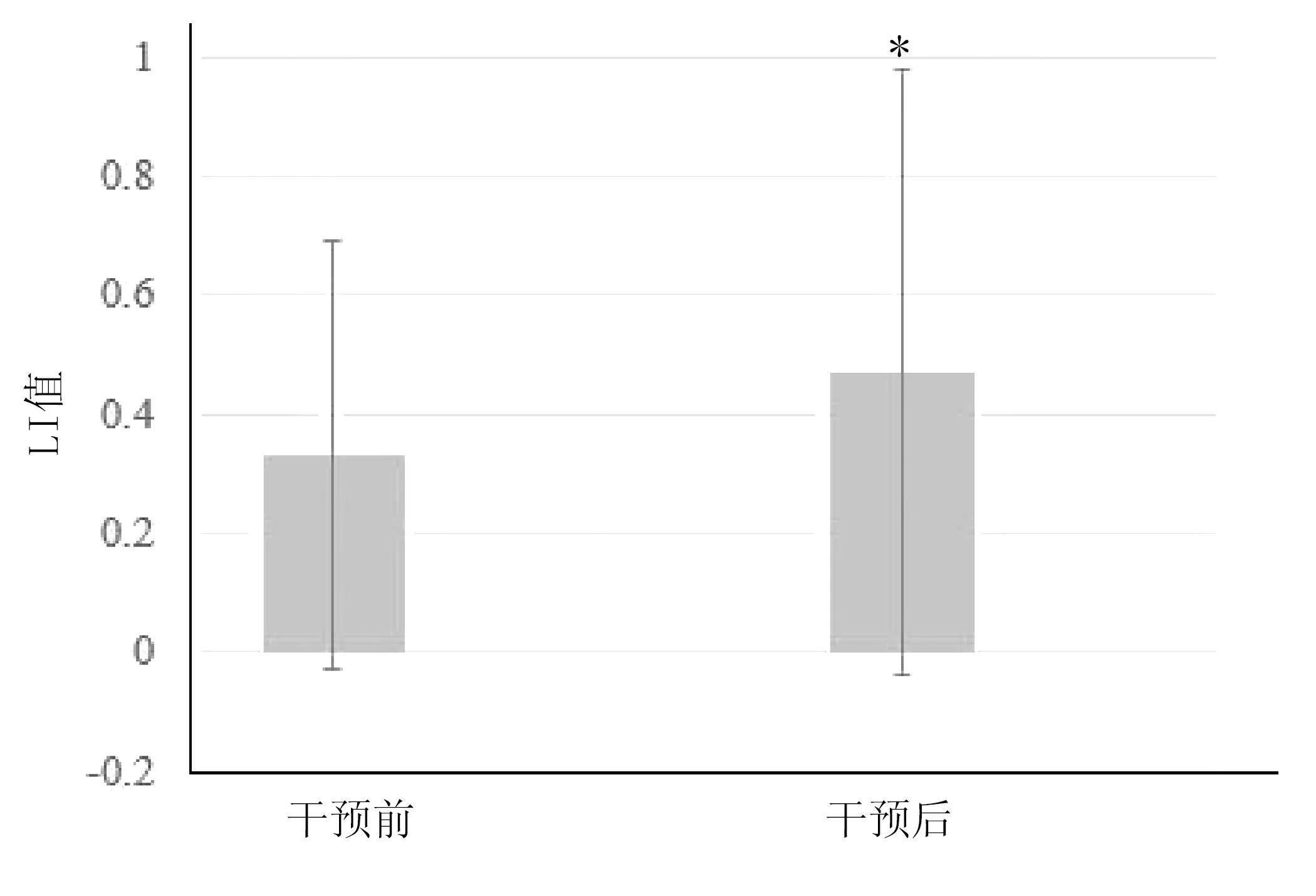

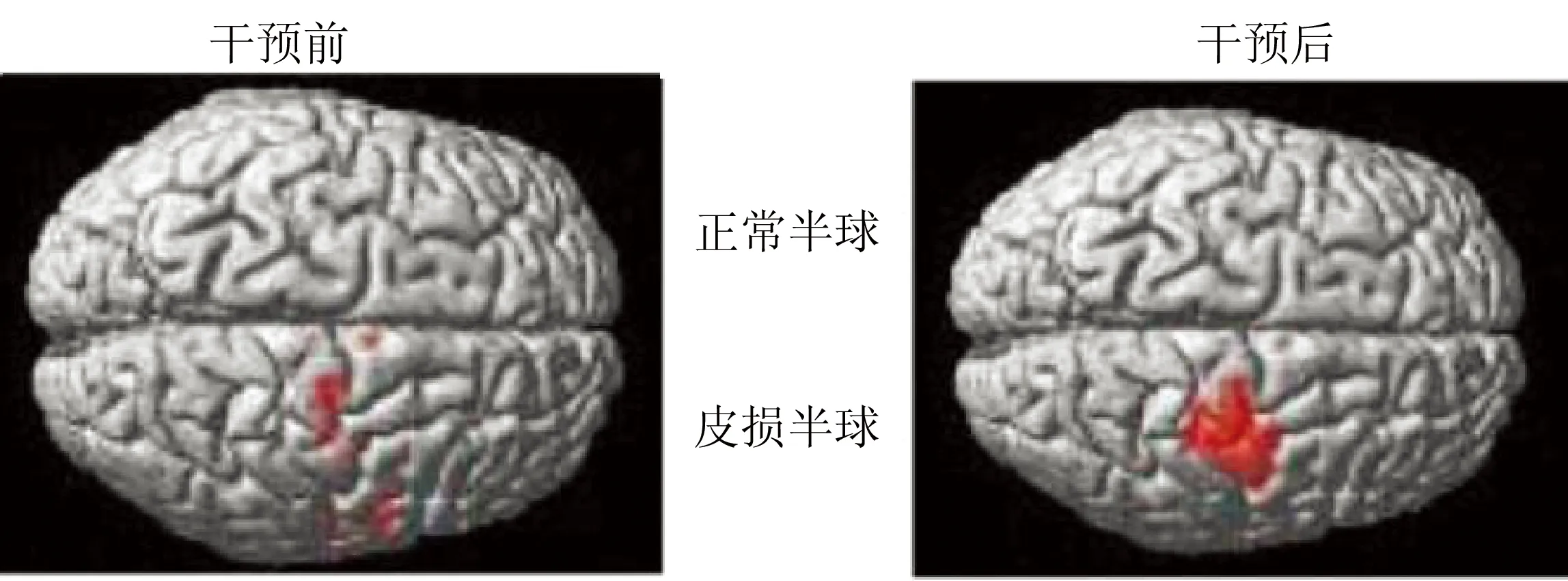

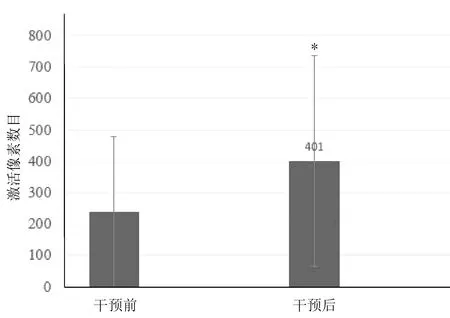

2.2 核磁共振成像 双侧激活组治疗后4区与6区的LI值从0.33升到0.47 (P<0.05),暗示激活状态向皮损大脑半球的转移,预示皮损半球的激活(P<0.05)。详见图3、图 4;单侧激活组治疗后激活像素从240升到401(P<0.05)。详见图5、图6。Brodmamn4区和6分区的干预后活化像素数量显著升高,表明LI值随病人运动功能受损的严重程度而降低。LI值改变和运动评分的改变之间并没有相关性。

图3 双侧激活组干预前后正常半球激活程度影像资料

与本组干预前比较,*P0.05

图5 单侧激活组干预前后皮损半球激活程度影像资料

与本组干预前比较,*P0.05

3 讨 论

低频重复经颅磁刺激及强化职业联合疗法治疗卒中轻度偏瘫病人具有可行性及有效性[11-12,18],这是由于降低了半球间抑制达到对皮损半球的活化,进而改善病人的上肢运动功能[19-20]。已有随机临床试验报告称如约束诱导运动治疗 (constraint-induced movement therapy,CIMT) 作为强化职业治疗可以改善卒中偏瘫病人上肢运动机能[18-21]。基于功能磁共振成像和TMS映射技术,已有研究小组报道了强化康复计划能够恢复皮损半球的功能[22-23]。本研究使用功能核磁共振成像技术探究康复机制,功能性核磁共振成像技术也佐证了联合治疗方案对皮损半球的功能恢复的促进作用,之前的研究报道对上肢轻度偏瘫的卒中病人经过治疗,结果显示皮损半球激活能够促进运动功能改善,但对病情更严重的瘫痪病人的治疗结果并不乐观[8]。基于此,本研究只招收了上肢轻度偏瘫病人作为研究对象。Calautti等[16]使用功能核磁共振成像技术评估治疗后偏瘫病人运动恢复状况及初级和次级运动皮质的重组。宋争等[17]报告了卒中偏瘫病人Brodmann分区6区持续双侧激活导致初级运动的损伤(M1)。本研究使用功能磁共振成像对Brodmann分区4和6进行分析[24-25],研究中干预前非损伤半球激活对康复存在的有利因素和/或不利影响进行了区别分析,正是基于此,考虑治疗前就将研究对象分为双侧激活组与单侧激活组。

非损伤半球的神经活动对运动功能恢复是否有益?这个问题主要与卒中偏瘫病人非损伤半球的过度活动有关,这种情况下初级运动皮层兴奋性增强[26-27]。Calautti等[28]报道了逆反性M1和运动表现不佳相关,LI值和运动表现不佳相关。这些结果可以解释为激活非损伤性半球对受影响上肢运动功能的恢复不利。本研究结果显示,双侧激活组病人治疗后LI值升高,之前有研究证明了CIMT可以调节LI值。Dong等[29]研究了CIMT治疗两周后对皮损恢复的影响和训练后非损伤性皮质的激活。卒中后偏瘫病人发病时间和大脑康复程度之间的关联有待进一步研究。

本研究存在的局限性。首先,研究仅包括129例,病人且缺乏对照组;第二,没有解决低频重复经颅磁刺激和强化职业训练的长期影响,最后,LI值变化和上肢运动功能改善程度的相关性需要大样本的研究。

低频重复经颅磁刺激与强化职业治疗能够改善脑卒中轻度偏瘫病人上肢运动功能的恢复。功能磁共振成像显示联合治疗对损伤半球功能的恢复有利。联合治疗对脑卒中偏瘫病人似乎通过促进皮损半球的神经活动进而改善受影响上肢的运动功能。