乌头类中药临床不良反应及影响因素分析

2019-09-02李剑江

李剑江

[摘要] 目的 探讨乌头类中药临床不良反应及影响因素。方法 研究对象为方便选取乌头类中药引起不良反应患者,例数100例,患者收取时间在2012年6月—2015年12月,回顾性分析患者临床资料。 结果 通过分析100例患者不良反应分布情况后,不良反应主要包括超剂量使用患者27例、所占比为27.00%;服用方法不当患者22例(22.00%);配伍不当患者18例(18.00%);煎煮不当患者15例(15.00%);炮制不当患者8例(8.00%);个体差异有10例(10.00%),其中不良反应最严重的为超剂量使用,与其他不良反应所占比差异有统计学意义(P<0.05);通过分析100例患者的临床表现后,其中唇舌发麻、面色苍白有30例;心慌肢冷、麻木上移患者27例;烦躁不安、腹痛腹泻患者10例;血压下降、吞咽困难患者23例;面色唇紫、不省人事患者10例,其中临床表现所占比最多的为唇舌发麻、面色苍白,其次为心慌肢冷、麻木上移(P<0.05)。结论 通过分析乌头类中药不良反应影响因素后,再采取有效的措施,能预防乌头类中药不良反应情况发生,保障患者用药安全。

[关键词] 乌头类中药;临床不良反应;影响因素

[中图分类号] R282 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2019)06(a)-0123-03

[Abstract] Objective To investigate the clinical adverse reactions and influencing factors of Aconitum herbs. Methods A total of 100 convenient selected patients with adverse reactions caused by aconitum herbs were studied. The patients were collected from June 2012 to December 2015. The clinical data of the patients were analyzed retrospectively. Results After analyzing the distribution of adverse reactions in 100 patients, the adverse reactions mainly included 27 cases (27.00%) of overdose patients, 22 cases (22.00%) of improper use methods, 18 cases (18.00%) of improper compatibility, 15 cases (15.00%) of improper decoction, There were 8 cases (8.00%) of improper processing, 10 cases (10.00%) of the individual differences. The most serious adverse reaction was overdose use, which was statistically significantly different from other adverse reactions (P<0.05). After analyzing the clinical manifestations of 100 patients, there were 30 cases of pale lips and tongues, 30 cases of pale complexion, and 27 cases of panic limbs, cold and numbness. There were 27 patients with numbness, 10 patients with restlessness, abdominal pain and diarrhea, 23 patients with blood pressure drop and dysphagia, 10 patients with purple lips and unconsciousness, among which the most common clinical manifestations were pallor and numbness of lips and tongue, followed by palpitation, cold limbs and numbness (P<0.05). Conclusion After analyzing the influencing factors of adverse reactions of Aconitum traditional Chinese medicine, effective measures can be taken to prevent the occurrence of adverse reactions of Aconitum traditional Chinese medicine and ensure the safety of medication for patients.

[Key words] Aconitum herbs; Clinical adverse reactions; Influencing factors

根據中医观点,乌头在数千年前神农本草经中便有详细记载,其味道辛、苦、温,具有祛风除湿、温经止痛的效果[1]。不过乌头类中药含有多种生物碱,而碱中毒剂量为0.2 mg,具有较大的毒性,如果使用不当将会影响神经外周机制,同时增强心肌代谢,导致异位节律,对患者中枢神经系统和循环系统造成损害,并且若服用剂量>5 mg可致死,将严重威胁患者生存质量[2]。而研究显示乌头类中药治疗剂量和中毒剂量之间差异较小,由于上述特点,临床常发生使用乌头而导致严重不良反应情况,对患者健康安全造成严重影响[3]。而通过分析影响因素,再实施应对措施,能保障患者安全用药。因此,方便选取2012年6月—2015年12月该院100例对乌头类中药临床不良反应及影响因素探讨进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为方便选取乌头类中药引起不良反应患者,例数100例,患者采用乌头的原因主要是由于风湿性关节炎,所有患者均符合不良反应诊断标准,患者均伴有不同程度的全身麻木、心律失常、心悸、胸闷、神志不清、恶心呕吐等。研究已通过医院伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。乌头类中药中毒患者年龄20~60岁,平均年龄为(40.21±1.15)岁,50例女性、50例男性,病程1~30 d,平均病程(15.21±1.01)d。

1.2 方法

回顾性分析乌头类中药引起不良反应患者的各项基本资料并详细记录。

1.3 观察指标

分析100例乌头类中药引起不良反应患者不良反应分布情况和临床表现。

1.4 统计方法

统计学数据处理采取SPSS 20.0统计学软件,计数资料[n(%)]表示采用χ2检验,计量资料(x±s)表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 乌头类中药引起不良反应患者不良反应分布情况

患者不良反应主要包括超剂量使用患者27例(27.00)%;服用方法不当患者22例(22.00%);配伍不当患者18例(18.00%);煎煮不当患者15例(15.00%);炮制不当患者8例(8.00%);个体差异有10例(10.00%),其中不良反应最严重的为超剂量使用,与其他不良反应所占比差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 乌头类中药引起不良反应患者的临床表现

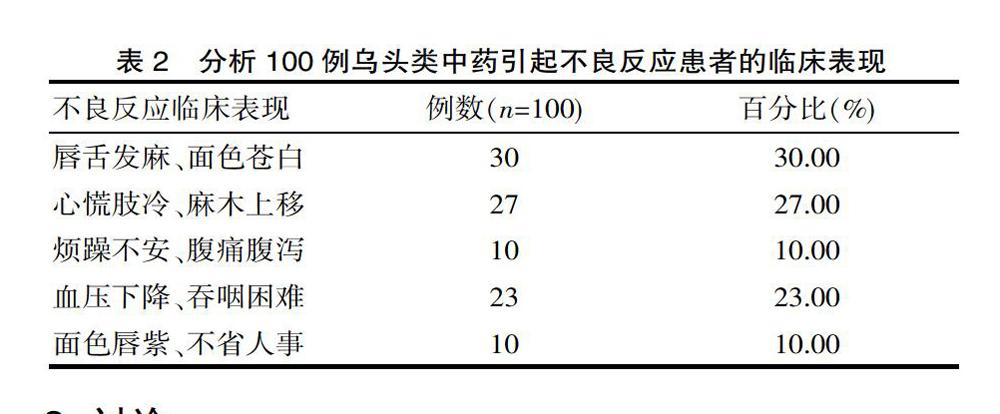

患者不良反应临床表现,唇舌发麻、面色苍白有30例;心慌肢冷、麻木上移患者27例;烦躁不安、腹痛腹泻患者10例;血压下降、吞咽困难患者23例;面色唇紫、不省人事患者10例,其中临床表现所占比最多的为唇舌发麻、面色苍白,其次为心慌肢冷、麻木上移(P<0.05),见表2。

3 讨论

乌头类中药不良反应因素具有多种,其主要包括超剂量使用、服用方法不当、配伍不当、煎煮不当、炮制不当、个体差异等,①超剂量使用:在我国2005年颁布的中国药典中,明文指出草乌、川乌在使用过程中,用量应保证在1~3 g之间,但是在临床实际用药过程中,多数医生开出药方中,乌头类药物用药剂量超过中国药典中的几倍,超剂量使用易导致中毒情况发生,还容易引起药源性疾病发生[4]。乌头中的乌头碱其含有剧毒,口服0.12 mg乌头碱就能引起人体中毒情况,而口服3~5 mg乌头碱易导致人体死亡,在本次研究中由于患者超剂量使用乌头类药物引起的不良反应发生率高达27.00%,由此证明超剂量用药易带来严重后果。②服用方法错误:乌头类中草药具有散风、祛寒、温经止痛效果,在我国人们常常采用草乌炖肉或者泡酒,希望利用该种方式从而达到滋补效果,但是人们在使用草乌泡酒过程中往往由于未进行加工程序,易导致服用方式错误情况发生,再加上长期服用,易导致十分严重的不良反应情况[5],③配伍不当、煎煮不当:中药配伍正确使用十分重要,不仅能显著降低不良反应,还能提高患者临床效果,但是若在中药使用过程中发生不合理配伍情况,易对人体造成严重不良影响,乌头类药材不能和犀角、麻黄进行配伍,不然易导致严重后果,而将乌头类药材与上述药物联合应用,也容易发生不良反应,同时乌头类药物煎煮也具有十分嚴格的要求,应先煎、久煎,持续将乌头类药物煎煮1 h以上,才能将药材中毒性降低,一旦患者不牢记医嘱,易导致严重不良反应。④个体差异和炮制不当:乌头在内服时应进行炮制后才可食用,应避免生用,一旦炮制方式不当或者药物炮制方式未达到标准,易导致人体中毒情况发生[6]。乌头中毒后患者自身发病时间和症状也具有一定差异,中毒量之间也具有显著差异,长期采用少量乌头易导致人体发生蓄积性中毒情况,因此在患者用药过程中,若未对患者个体差异进行注意,易导致严重不良反应情况发生[7]。

通过分析乌头类中药临床不良反应影响因素后,实施一项有效的防范措施十分重要。其主要包括:①临床用药主要是治疗患者疾病,关于药物是否有毒,则需要取决于患者辩证十分准确,若患者临床症状和辩证正确,患者的用药也十分正确,即便药物本身有毒,也不会对患者造成较大影响,若临床症状辩证不正确,即使药物本身无毒,也容易导致患者受到伤害[8]。②其次应严格控制药物剂量,对有毒药物使用剂量控制为临床用药基本原则,一旦患者基本缓解后,应立即停止用药,由于乌头类中药均具有乌头碱,在现代药理研究中,若人体口服0.2 mg乌头碱,即可判定为中毒,因此乌头类中药应避免使用过量,能显著预防中毒情况,应告知每位用药患者乌头碱的中毒量仅仅为0.2 mg,而致死量也不过2.0~4.0 mg。草乌容易经胃肠道吸收,中毒的出现非常迅速,要求患者在使用过程中应低于0.2 mg、不然易导致中毒反应,影响自身安全[9-10]。③加大对患者自身体质研究情况,在乌头类中药应用过程中,应考虑每位患者体质,对患者实施针对性用药,由于每位患者具有不同的个体差异,在治疗过程中应考虑个体因素,对患者用药度进行严格把握。④加强药物管理措施,能为患者用药安全提供保障,乌头类药物包括生草乌、生附子、生川乌等药物,属于毒性药品管理品种,在临床应用过程中,应根据医生处方进行药品的使用和调配,对于未标准生用毒性中药,应必须进行炮制使用,同时用药方式和用药剂量应保持正确,从而能显著提高患者治疗效果,能显著保障临床用药的有效性和安全性。通过实施多项措施后,能有效预防药物不良反应情况发生。

该研究表明,患者不良反应主要包括超剂量使用患者27例(27.00%);服用方法不当患者22例(22.00%);配伍不当患者18例(18.00%);煎煮不当患者15例(15.00%);炮制不当患者8例(8.00%);个体差异有10例(10.00%),其中不良反应最严重的为超剂量使用,与其他不良反应所占比具有显著差异(P<0.05);通过分析100例患者的临床表现后,其中唇舌发麻、面色苍白有30例;心慌肢冷、麻木上移患者27例;烦躁不安、腹痛腹泻患者10例;血压下降、吞咽困难患者23例;面色唇紫、不省人事患者10例,其中临床表现所占比最多的为唇舌发麻、面色苍白,其次为心慌肢冷、麻木上移(P<0.05)。李玉凤等人[11]研究结果显示,乌头类中药临床中毒中,超剂量占28%,服药方法错误占24%,搭配不正确占14%,制作不合理占20%,个体差异占10%;杨翠荣等[12]分析乌头类中药中毒反应发现,唇舌、四肢发麻等神经系统症状占比最多,其中头痛头晕占比62.16%,循环系统中心慌气短发生率超过30%,消化系统症状中腹痛腹泻占比40.54%。与该研究结果基本一致。

综上所述,通过分析乌头类中药不良反应影响因素后,再采取有效的措施,能预防乌头类中药不良反应情况发生,保障患者用药安全,值得在临床中推广及运用。

[参考文献]

[1] 张云丽, 吴永佩, 刘丽婷. 乌头类中药炮制配伍减毒增效的研究进展[J]. 中国医药指南, 2017, 15(32):10-11.

[2] 张晓朦, 李凡, 张冰, 等. 数据挖掘乌头类中成药不良反应特点与合理用药警戒[J]. 中国中药杂志, 2018(2):216-221.

[3] 刘帅, 李妍, 李卫飞, 等. 乌头类中药毒性及现代毒理学研究进展[J]. 中草药, 2016, 47(22):4095-4102.

[4] 黄玉明,林润锋.乌头类中药临床中毒反应及治疗的分析[J].北方药学,2015(6):161-162.

[5] 施玉琴.中药乌头发生不良反应的原因和对策探讨[J].中国医药指南,2018,16(9):171.

[6] 吉宜宏.浅析中药乌头不良反应原因及控制对策[J].中国处方药,2016,14(12):45-46.

[7] 杨翠荣. 乌头类中药37例临床中毒反应及治疗分析[J]. 实用中西医结合临床, 2017, 17(3):161-162.

[8] 张蕴, 周郁鸿, 刘淑艳. 乌头类中药的临床安全用药思考[J]. 浙江临床医学, 2017, 19(1):191-192.

[9] 肖志超. 探究乌头类中药临床中毒反应及治疗效果分析[J]. 按摩与康复医学, 2017, 8(1):65-66.

[10] 卢恒清.乌头类中药临床不良反应研究[J].转化医学电子杂志,2015,2(7):65,67.

[11] 李玉凤.乌头类中药临床中毒反应及治疗的分析[J].中医临床研究, 2016, 8(30):147-148.

[12] 楊翠荣. 乌头类中药37例临床中毒反应及治疗分析[J]. 实用中西医结合临床, 2017,17(3):161-162.

(收稿日期:2019-03-06)