诗词歌赋中的能量密码

2019-08-31王洪鹏康伟

王洪鹏 康伟

能量无所不有、无处不在。1807年托马斯.杨创造了“能量”这个词。300多年来,随着科学的发展,能量的定义也不断革新,可以分为机械能、内能、电能、化学能、原子能等,简称为能。1905年,爱因斯坦提出了质能方程E=mc2,阐明了能量和质量可以互换,二者本质上是一样的,使人类对大自然的认识又加深了一层。

其实,在能量一词远未出现的古代,我国古人就注意到了这种神奇的力量。虽然那时人们对什么是能量还没有清晰的认识,但是在古代的很多诗词歌赋中,都不乏对能量及能量转换的描写。让我们在吟诵古诗之时,也来感受能量吧!

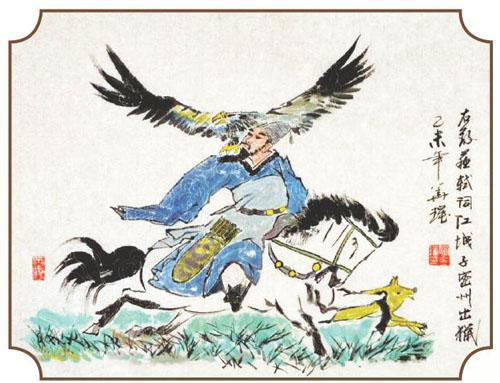

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

笛箭是个能理转换的过程。一开始。弓把人做的功储存在弓臂里产生弹性势能,在人撒手的时候,储存的弹性势能瞬间爆发,弹射出箭矢,使人力能以最具效率的方式发挥杀伤力。

我国很早就发现了弹性定律,也就是物理学上的“胡克定律”,即固体材料受力之后,材料中的应力与应变之间成线性关系。东汉的郑玄为《考工记.弓人》一文的“量其力,有三钧”一句作注解中写道:“假令弓力胜三石,

引之中三尺,驰其弦,以绳缓擐(huan)之,每加物一石,则张一尺”,就正确地提出了力与形变成正比的关系。郑玄的这个发现比胡克还要早1500年呢。

由于古人经常射箭,弓的这种能量转换也就常常出现在文人墨客的诗词之中。“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”出自宋代大词人苏轼的《江城子-密州出猎》,“天狼”,喻指辽和西夏。诗句的意思是:我也能拉开雕弓圆如满月,随时警惕地注视着西北方,勇敢地将利箭射向入侵的敌人。苏轼以形象的描画,表达了自己渴望一展抱负,杀敌报国,建功立业的雄心壮志。

一代伟人毛泽东主席在《沁园春-雪》中也描述了弓箭的能量转换。“一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕”,其中“弯弓”可以把箭射出去,这是因为拉弯的弓发生了弹性形变,从而具有了弹性势能,射箭时弹性势能转化为动能。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”出自诗仙李白的《望庐山瀑布》。诗句的意思是:壮观的瀑布从高处急冲直流而下,真让人怀疑这是从天上倾泻下来的银河。这两句诗写出了庐山瀑布向下倾泻的磅礴气势。现在,我们常用这两句诗来描写瀑布的壮观景象。

从物理角度来看,瀑布蕴藏着巨大的机械能。假设“飞流直下”的庐山瀑布水在下降过程中没有热量掼失,其内能会增加,这是因为水在下降过程中与空气摩擦,机械能转化为内能,使水的温度升高,因此内能增加。

山明水净夜来霜,数树深红出浅黄。

唐朝诗人刘禹锡著有《秋词二首》,其中有两句非常有名:“山明水净夜来霜,数树深红出浅黄”。诗句的意思是:秋天来了,山明水净,夜来一场秋霜;第二天起来放眼望去,秋染树叶,色彩斑斓,红中透黄。2014年,习近平主席在APEC(亚洲太平洋经济合作组织)会议期间引用该句,描绘了当时秋冬之交的美丽景色,也引出APEC成员通过互信、包容、合作、共赢,即将收获硕果的寓意。

这两句詩包含的科学知识是:深秋晴朗的夜晚,天空云少,大气逆辐射弱,地面得到大气补偿的能量少,地面温度下降快,当地面温度降到零摄氏度以下,就会出现霜,也就是“山明水净夜来霜”了。

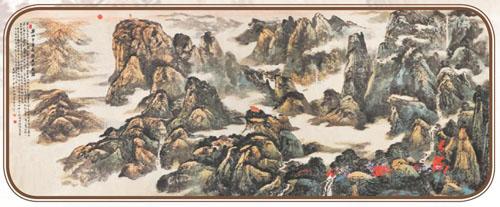

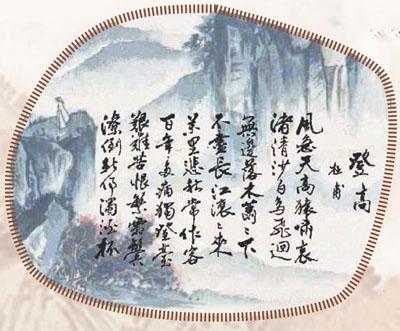

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

诗圣杜甫的七言律诗《登高》通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情,慷慨激越、动人心弦。其中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”两句的意思是:无边无际的树木萧萧地飘下落叶,望不到尽头的长江水滚滚奔腾而来。

从物理学角度来说,“落木萧萧下”是以大地为参照物,而“不尽长江滚滚来”则揭示了我国水资源丰富的事实,长江水由高处向低处流,势能转化为动能。

同样,李白的一首诗:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,既展示了长江流经三峡时一泻千里的景象,又反映出了三峡落差大,水能资源丰富的特点。

黄河之水天上来,奔流到海不复回。

黄河流经我国地势的三级阶梯,在阶梯的交界处,河滴的落差很大,蕴藏着丰富的水能资源。“黄河之水天上来,奔流到海不复回”出自唐朝诗人李白的《将进酒》。从“奔流”两字可看出黄河蕴藏的丰富水能资源。诗句的意思是:黄河之水从天上奔腾而来,波涛翻滚直奔东海,从不再往回流。

从科学的角度看,这句诗反映了水循环和水量平衡原理。海水经蒸发变成水汽,水汽通过大气环流被输送到陆地上空,在一定条件下凝结形成降水,成为黄河水的补给来源,即“黄河之水天上来”。

根据水循环理论,“奔流到海不复回”的说法不够严谨。因为流到海洋中的黄河水经过蒸发变成水汽,也有可能随着大气环流,被输送到陆地上空,在适当的条件下,再凝结形成降水,成为黄河的补给来源,即流人海洋的黄河水可再参与海陆间水循环,补给黄河之水。