論順治十七年分江寧撫屬奏銷案*

2019-08-31陳昌强

陳昌强

提要: 朱國治在江寧巡撫任上發動的奏銷案是清初重大歷史事件,雖屢經學界探討,然種種細節仍有待發覆。本文在發掘、整合新舊材料基礎上認爲,該案與明清奏銷制度息息相關。進而根據考證,認定該案名稱當爲“順治十七年分江寧撫屬奏銷案”;並從錢糧清查與奏銷制度建設、區别“三欠”民欠、清廷政策轉向、官員考成嚴苛化及朱國治個人因素等方面考察發案原因;繼而詳考該案所應用的則例及案發的詳細過程。在詳細探討韓世琦對江寧撫屬奏銷案的繼續推進和清查工作基礎上,對清廷清理該案細節作出揭示。同時考察該案罹案人員在案發後的種種經歷,兼及部分人員艱難的起復過程。然後從審計制度建設、江南行政體系調整及財税制度建設三個方面具體探討奏銷案的影響,進而認爲該案對社會發展具有利弊相參的作用,一方面嚴重打擊江南士紳階層,另一方面則促進清廷諸項制度建設,並一定程度地維持了江南的穩定,標誌清廷對江南的征服,已由軍事或政治手段,轉化爲經濟與政治相結合。

關鍵詞: 奏銷案 朱國治 韓世琦 江寧撫屬 清初江南統治

一 引 論

順治、康熙之際發生的江寧撫屬奏銷案,是清初諸大案中牽涉人員最廣、案情發展最神秘、相關研究最錯綜複雜、真僞雜參的一個案件。該案細節終清之世,一直隱藏在歷史迷霧中,官書私記,雖偶載録,多語焉不詳,對該案的研究也經歷漫長的過程:

孟森率先鈎沉該案,但他主要通過搜羅罹案者資料展開研究,視角局限在罹案者被案情牽扯的種種細節。(1)孟森《奏銷案》,載《心史叢刊》,北京,中華書局,2006年,頁3—21。此後,伍丹戈對該案時間、名稱、依據、經過、範圍、前因與後果等皆作了較細緻分析,且對孟森駁正最多;(2)伍丹戈《論清初奏銷案的歷史意義》,《中國經濟問題》1981年第1期,頁58—65。何齡修認爲奏銷案的發生是全國性的,奉行的是錢糧奏銷新例;(3)何齡修《浙江奏銷案》,載《慶祝楊向奎先生教研六十年論文集》,石家莊,河北教育出版社,1998年,頁670—685。趙踐通過對其時户部尚書車克奏摺的分析,旁證了何齡修的觀點;(4)趙踐《清初奏銷案發微》,《清史研究》1999年第1期,頁109—113。付慶芬發掘了韓世琦《撫吴疏草》,基於此對奏銷案名稱、背景、時間、處分新例、過程和結果等作了較詳細的説明;(5)付慶芬《清初“江南奏銷案”補證》,《江蘇社會科學》2004年第1期,頁132—137。宫宏祥、歲有生則從清初財政制度角度探究了該案起因。(6)宫宏祥《論“江南奏銷案”》,《太原理工大學學報》2005年第1期,頁81—83。歲有生《關於江南奏銷案的再思考》,《蘭州學刊》2008年第4期,頁151—154。

此外,濱島敦俊認爲該案爲均田均役制改革鋪平道路;(7)濱島敦俊《清初蘇松兩府的均田均役改革》,陳捷先等編《清史論集》,北京,人民出版社,2006年,頁681—695。朱麗霞認爲該案對松江府文學望族有災難性影響;(8)朱麗霞《清代松江府望族與文學研究》,上海古籍出版社,2006年,頁44—48。陳璇認爲該案刺激江南詞風並引起了“稼軒風”的鼓蕩;(9)陳璇《奏銷案與清初江南詞壇》,《中國韻文學刊》2009年第2期,頁99—105。林介宇考述了該案對嘉定縣科考的影響;(10)林介宇《清初嘉定縣的奏銷案與科第》,載《科舉學的形成與發展》,武漢,華中師範大學出版社,2009年,頁671—680。范金民師認爲該案對江南士紳的浮風囂習和土地權制有所整頓;(11)范金民《鼎革與變遷: 明清之際江南士人行爲方式的轉向》,《清華大學學報》2010年第2期,頁26—41。耿晶則以王時敏家族爲例考察了江南士紳家族在奏銷案中的衰頽。(12)耿晶《〈西廬家書〉與奏銷案》,《美苑》2012年第3期,頁72—79。

要言之,此前學者對奏銷案相應細節的發覆,其功自不可掩,然或限於材料,或因視角偏差,或因立場偏見,或由於探析不足,該案名稱、細節、清查過程與結果、罹案人員命運及案件歷史影響等一系列問題,仍有系統研究之必要。因此,本文在前人基礎上,繼續深入挖掘、整合材料,力圖更全面、完整地展現該案的因果、歷程及相應細節,以期爲該案研究作出進一步的推動。

二 作爲審計制度的奏銷

奏銷案因奏銷得名,該案與明清奏銷制度密切相關。

奏銷制度是古代財政制度的重要内容,其遠源可追溯至戰國時産生、兩漢時定型的“上計”,“所謂上計,即由地方行政長官定期向上級呈上計文書,報告地方治理狀況。縣令長於年終將該縣户口、墾田、錢穀、刑獄狀況等,編製爲計簿(亦名“集簿”),呈送郡國。根據屬縣的計簿,郡守國相再編制郡的計簿,上報朝廷。朝廷據此評定地方行政長官的政績”。(13)高恒《漢代上計制度論考》,《東南文化》1999年第1期,頁77。此後千百年間,上計制代有因損,即爲奏銷制度的雛形。

奏銷制度的近源則來自明代。明立國,户部“條爲四科”,其中“度支”科“主會計夏税、秋糧、存留、起運及賞賚、禄秩之經費”;(14)《明史》卷七二,北京,中華書局,1974年,頁1743。設都察院,下設十三道監察御史、巡按等官,并由此建立了一套從中央到地方的監察審計體系。明初,“每歲布政司、府州縣吏詣户部覈錢糧、軍需諸事,以道遠,預持空印文書,遇部駁即改,以爲常”,(15)《明史》卷九四,頁2319。明太祖因擔心空印文書滋生貪腐,改用唐宋以來的“四柱清册”,“洪武二十年,命國子生武淳等分行州縣,隨糧定區。區設糧長四人,量度田畝方圓,次以字號,悉書主名及田之丈尺,編類爲册,狀如魚鱗,號曰魚鱗圖册。先是,詔天下編黄册,以户爲主,詳具舊管、新收、開除、實在之數爲四柱式。而魚鱗圖册以土田爲主,諸原坂、墳衍、下隰、沃瘠、沙鹵之别畢具。魚鱗册爲經,土田之訟質焉。黄册爲緯,賦役之法定焉”。(16)《明史》卷七七,頁1881—1882。四柱黄册後來發展成定期編制用以催徵、覈算錢糧的書面報告,即奏銷册前身。而“奏銷”一詞,至遲已見於明天啓(1621—1627)前後的典籍,本爲“具奏銷算”、“具奏銷繳”、“具奏銷除”等詞省稱,如天啓三年二月朝廷詔告四川總督朱燮元“合用錢糧,已經户部設處,如有不敷,聽於所轄地方量行支用,具奏銷算”。(17)朱燮元《加銜總督謝恩疏》,載其《少師朱襄毅公督蜀疏草》卷五,清康熙五十九年朱人龍刻本,葉2A。後來徑用省稱,詞義也從錢糧清算推廣到各種銀錢物資人工的審計結算,如明崇禎四年(1631),兵部尚書梁廷棟曾專奏“題爲奏銷賞功銀兩事”。(18)畢自嚴《題明賞功責成並認發疏》,載《度支奏議·新餉司》卷一七,明崇禎刻本,葉89A。至此“奏銷”一詞的意涵已與清代的一般無二。

後金及清立國初期,仿明制設立户部,並“定徵收糧數、賞銀、鞭責、補給壯丁等事,均移咨户部轉題,各項錢糧舊管、新收、開除、實在數目,逐款開造清册,於歲終奏銷,並造細册一本,移送户部”,(19)允祹等《大清會典則例》卷一三九,清乾隆二十九年武英殿刊本,葉16A。可見清廷已著手建立最基本的奏銷制度,且規定奏銷册爲四柱清册。揆諸史籍,可知此事發生在清太宗崇德三年(明崇禎十一年,1638),是年專管審計的都察院承政祖可法等上疏:“户部掌司錢穀,職任匪輕,應立舊管、新收、開除、實在文簿,年終令公明官稽察。”廷議“從之”。(20)清高宗敕撰《清朝文獻通考》卷四一,上海,商務印書館,1936年,頁5229上。

隨着清廷對全國統治的建立和穩固,錢糧徵用成爲首要軍國重事,爲杜絶貪腐靡費,奏銷制度也相應發展,並逐步規範化。《大清會典》載:“凡歲課奏銷,布政使司會所屬見年賦税出入之數,申巡撫疏報,以册達部,曰奏銷册。備載舊管、新收、開除、實在四柱條,析起運、存留、支給、撥協、采辦爲數若干,以待檢校。部會全數而覆覈之,彙疏以聞,以慎財賦出入,以定奏銷考成。”又説:“量地遠近,以定報銷之期。直隸、山東、山西、河南、陜西、甘肅以四月到部;江蘇、安徽、江西、浙江、湖北、湖南以五月;福建、廣東、廣西、四川、雲南、貴州以六月。有故,疏聞展限。若申册遲延一月至一年以上者,册籍遺漏、舛錯及數不符者,巡撫以下,皆論如法。”(21)《大清會典》卷一,文淵閣四庫全書本,619册,頁124下—125上。但此制度卻不是一蹴而就的,其建構綿亘順治至乾隆朝,而順治間至康熙初年,正是關鍵時期。根據陳鋒的研究,順治三年、順治八年是最關鍵的時間點。順治三年(1646),清廷曾有意覈查户部收支,要求分别造册並纂《賦役全書》,以杜絶積弊;順治八年,魏象樞專門奏議設立奏銷,並獲批准,可視爲“清代奏銷制度確立的一個相當重要的界標”;而各直隸省份奏銷時限與奏銷清册格式的更動等也在此期内作出調整。(22)陳鋒《清代前期奏銷制度與政策演變》,《歷史研究》2000年第2期,頁63—74。且魏象樞奏議獲准後,清廷還曾通報朝中及各省軍政大員,專摺會議奏銷之事,並引爲定例。(23)這些奏摺皆標明“爲遵旨會議奏銷錢糧事”,仍有大量存世。除順治三年、八年外,順治時期奏銷制度一直在不斷微調,涉及奏銷時限、地丁錢糧奏銷與兵馬錢糧奏銷異同、奏銷中各衙門奏銷範圍及職責、奏銷册舛誤懲處措施等各方面,體現了該制度的日臻完善,實爲清初財政制度建設最有成效的一方面。(24)《大清會典則例》卷三七,葉1A—69B;卷一四六,葉1A—34B。基於此,清廷加强了對全國財政的管理,而康熙十八年江寧巡撫朱國治發動的“奏銷案”,也正是此制度下常例奏銷中的變案。

三 順治十七年分江寧撫屬奏銷案相關問題辯證

有關奏銷案,官方和民間的記録頗多異同,該案相應細節亦有較多尚未釐清之處。本文不避繁瑣,詳細辯證如次:

(一) 該案正名

該案名稱,清代民間與半官方記載頗多異稱,但雖名無定稱,卻義有恒指:

曾不數年,江南奏銷案起,被詿誤者萬人。(25)汪琬《鈍翁前後類稿》卷三一,清康熙間刻本,葉5B。

先宫諭(秦松齡)蚤歲入翰林,以族姑逋糧案罣吏議。(26)秦瀛《己未詞科録》卷二,清嘉慶刻本,葉13A。

(萬彦)甫釋褐,以逋賦案黜官。(27)《嘉慶增修宜興縣舊志》卷八,清嘉慶二年刻本,葉169B。

吴下錢糧一案,練川之獄得千餘人。(28)王家禎《研堂見聞雜記》,上海,商務印書館鉛印本,1917年,葉35B。

現代學界也曾詳細辨析該案名稱: 孟森徑稱“奏銷案者,辛丑江南奏銷案也”。(29)《奏銷案》,《心史叢刊》,頁3。伍丹戈發現“所奏銷的是順治十七年(庚子)錢糧,而不是順治十八年(辛丑)錢糧”,因此認爲該案當爲“順治十七年奏銷一案”或“順治十七年江南蘇松常鎮奏銷錢糧一案”。(30)《論清初奏銷案的歷史意義》,《中國經濟問題》1981年第1期,頁59。付慶芬發現韓世琦《撫吴疏草》稱該案爲“江寧撫屬抗糧一案”、“江南抗糧不納一案”,(31)韓世琦《撫吴疏草》(康熙刻本)中還以“江撫參報十七年分抗糧紳衿案”(卷三,葉19B)、“嘉定縣拖欠錢糧一案”(卷五,葉10A)、“江南省文職鄉紳抗糧不納一案”(卷五,葉35B)、“江寧撫屬順治十七年分抗糧紳衿一案”(卷一一,葉66B)等稱該案。認爲“這應該就是當時清政府對此案的正式稱謂,而所謂奏銷案則是時人和後人對這一案件的委婉和隱晦稱呼。這一‘抗’字,明確揭示了清政府發動這次打擊紳衿士子的案件,借口是欠糧、抗糧”。(32)《清初“江南奏銷案”補證》,《江蘇社會科學》2004年第1期,頁133。

顯然,付慶芬的論述較穩妥,但也需分析: 首先是“抗糧”,《撫吴疏草》中雖常用,但此後無論是官方、民間,都有意隱去此二字,仍稱“奏銷”,(33)葉夢珠《閲世編》(北京,中華書局,2007年)引述龔鼎孳等奏疏,皆稱此案爲奏銷案。頁157—163。又,《四庫全書總目》(北京,中華書局,1997年)皆稱爲“江南奏銷案”,頁227,2539。但“江南”既可指江南地區,亦可指江南省,語義含混,不能起到特指江寧撫屬的作用。其背後心態正如付慶芬的分析。此後無論官方還是民間,都不打算再强調該案顯示的朝廷與地方官紳衿民之間因錢糧徵收而存在的對抗。其次,據奏銷制度,江南省各撫屬奏銷當年錢糧,當由第二年三月後奏報到部,順治十四年後總督不再兼管錢糧,奏銷由巡撫負責。(34)《古今圖書集成·經濟彙編·食貨典》卷一三四:“順治十二年題准: 奏銷本年錢糧報部定限,……江南、浙江、江西、湖廣限三月中。”上海,中華書局影印,1934年,687册,葉22B下—23A上。錢糧奏銷本爲督撫兼理,後改歸巡撫辦理,韓世琦《請分撫司總奏銷考成疏》:“順治十四年以前,原係督臣總司其事,後因督臣奉旨不理錢穀,改歸臣衙門彙造。”《撫吴疏草》卷一一,葉90A—B。因此,朱國治順治十八年奏銷的當是江寧撫屬順治十七年分地丁錢糧。再次,其時江寧巡撫屬下凡江寧、蘇州、松江、常州、鎮江五府,奏銷時,理當由布政使會同五府知府造册,並由巡撫奏銷,當時的五府各屬,僅個别縣僥幸未罹案。(35)其時溧陽縣屬江寧府。《閲世編》卷六:“(奏銷案)蘇、松、常、鎮四府,無不遍及,而江寧獨免者,因太守知功令之嚴,盡數報足而後催徵,故不及難。惟溧陽一縣,適當撫臣巡駐,徑從縣中取册,不由府中,故亦與焉。”頁155。既然奏銷的是順治十七年分錢糧,該案發生場域又爲江寧撫屬,故名稱當定爲“順治十七年分江寧撫屬奏銷案”(下文仍省稱“奏銷案”)。

(二) 該案前因

有關該案起因,清人或認爲“江南奏銷之獄,起於巡撫朱國治欲陷考功員外郎顧予咸,株連一省人士無脱者”,(36)顧師軾編、顧思義訂《吴梅村先生年譜》卷四引褚人穫《堅瓠集》,光緒三年太倉吴氏重刻光緒印本,葉12B。並將之與哭廟案聯繫,認爲是朱國治報復、陷害江南士紳。(37)翁廣平《書奏銷案》,《聽鶯居文鈔》卷一五,《清代詩文集彙編》(466),上海古籍出版社,2009年,頁199下—204上。孟森後來糅合二種觀點,認爲:“(朱)國治爲奏銷案之主動,……整理賦税,原屬官吏職權,特當時以故明海上之師,積怒於南方人心之未盡帖服,假大獄以示威,又牽連逆案以成獄。”(38)《奏銷案》,《心史叢刊》,頁3。此後學者從政策與制度入手探討,伍丹戈認爲“奏銷案是滿清朝廷對待漢族士大夫政策發生變化的結果,是滿清朝廷對於漢族紳衿從入關初期的拉攏、遷就、安撫的綏靖政策轉化爲控制、打擊、奴役的鎮壓政策的表現”,(39)《論清初奏銷案的歷史意義》,《中國經濟問題》1981年第1期,頁63。趙踐和付慶芬基本贊同伍丹戈的觀點,而宫宏祥、歲有生則從財政制度、奏銷制度著眼,認爲是制度建設觸發了奏銷案。

以上探討皆具合理性,亦皆不全面。奏銷案的發生,有其必然和偶然因素,是諸因素合力的結果。謹據新材料,在前人考述的基礎上論述如下:

其一,該案是順治年間錢糧清查工作開展與錢糧奏銷制度建設的結果。清廷入關後,因爲軍需孔亟,錢糧徵收成爲軍國重事。清廷一面名義上取消明季各種加徵加派,一面著力建設錢糧奏銷制度,錢糧徵收日趨規範化。但雖制度孔嚴,成效卻不顯著,爲此清廷曾多方設法,加嚴錢糧徵收。主要表現在: 一,編審田土,規範土地制度,區分官田民田,並照章徵收。順治十一年十一月,户部奏:“人丁地土,乃財賦根本。……議自順治十二年爲始,各省責成於布政使司,直隸責成於各道,凡故絶者開除,壯丁脱漏及幼丁長成者增補;其新舊流民,俱編入册,年久者與土著一體當差;新來者,五年當差。至於各直省地土,凡辦納錢糧者,爲民地;不納錢糧者,不分有主無主,俱爲官地;各邊鎮俱應照例分别,其荒田曠土,招民開墾,一如興屯之法。”(40)《世祖章皇帝實録》卷八七,《清實録》(3),北京,中華書局,1985年,頁685下。廷議從之。二,中央下派官員,稽查各地錢糧徵收。順治十七年三月,“户部等衙門議奏: 各省拖欠錢糧,應請差員徹底清查,以杜侵欺之弊。江南省差户、兵、工三部官各一員。浙江、福建二省差户、工二部官各一員。廣東、江西、山西、山東、湖廣、陝西六省差户部官各一員。從之。”(41)《世祖章皇帝實録》卷一三三,頁1029上。錢糧奏銷與錢糧清查本就相輔相成,而江南省又特别成爲清查的重中之重,正是錢糧奏銷與清查的持續高壓促成該案發生。且順治十七年分奏銷亦非朱國治首次主持江寧撫屬錢糧奏銷,此前他曾奏銷過順治十六年分錢糧:“順治十六年分江南通省起、存、本、折錢糧,先據前任巡撫朱,會同操、鳳二撫造册奏銷。”(42)《覆十六年通省奏銷疏》,《撫吴疏草》卷二七,葉99A—B。

其二,該案是清廷區分官員、紳衿、衙役拖欠與民欠,並藉此整頓士紳風習的結果。順治後期,清廷在軍事征伐之餘,也將注意力部分轉移到對已征服地方的行政整治方面。順治初,清廷曾規定官員紳衿可部分優免錢糧,順治十一年始規定“錢糧係國家亟需,紳衿里民一體輸納。州縣糧册,當分宦户、儒户、民户三項”。(43)《古今圖書集成·經濟彙編·食貨典》卷一三四,687册,葉22B中。這一規定觸發各地紳衿的抗糧風潮,並引起清廷高度重視,順治十一年六月,順治帝詔稱:“各地方徭役繁重。有豪紳、劣衿、衙胥、積蠹,或本身田連阡陌,濫免差徭;或包攬他人田地徭丁,代爲規避。偏累窮民,莫此爲甚。”(44)《世祖章皇帝實録》卷八四,頁663下—664上。正式將“三欠”與民欠分離,對於民欠,事後尚多優容蠲免,(45)《康熙江南省志》,《中國地方志集成·省志輯》(1),南京,鳳凰出版社,2011年,頁434上—435上。對“三欠”則嚴肅整治。順治十四年,江南江西總督郎廷佐的奏疏代表了這一傾向;(46)《世祖章皇帝實録》卷一〇八載郎廷佐奏稱:“江南自八年至十三年,積欠錢糧四百餘萬。未必盡欠在民,或官吏侵蝕,或解役烹分,新舊牽混,上下朦朧。”頁849上。順治十五年五月,上諭則嚴厲點名批評了無錫縣:

江南無錫等縣,歷來錢糧欠至數十萬,……皆由官吏作弊,上官不行嚴察,且鄉紳舉貢之豪强者包攬錢糧、隱混抗官、多占地畝、不納租税,反行挾制有司。……選擇廉明謹慎滿洲啓心郎、理事等官,……專令督理拖欠錢糧。或錢糧在官,借口民欠;或鄉紳及其子弟、舉貢、生員、土豪,隱占地畝,抗不納糧;或畏懼豪强,不敢徵比等項情弊,務期察明懲治。(47)《世祖章皇帝實録》卷一一七,頁911下。

上諭還涉及對三欠紳衿的處理,以及追責催徵不力的官員,正反映清廷對三欠之處理越來越嚴苛。奏銷案罹案者董含説:“輦上君子,間有懷報復……刁風四起,動以紳宦爲辭。”(48)董含《三岡識略》卷一,載《四庫未收書輯刊》第4輯(29),北京出版社,1997年,頁779上。種種迹象表明,隨着錢糧清查的雷聲漸漸震響,針對“三欠”的奏銷大雨瓢潑而下,也只是時間緩急了。

其三,順康之際清廷統治政策的轉向是該案發生的政治背景。伍丹戈説,“清世祖晚年……滿清朝廷所擔心或防範的,不是漢族士大夫的背離或反抗,而是已歸降的或所招撫的士大夫階級的紳衿不至於自成體系,無法駕馭,造成尾大不掉的局面”。(49)《論清初奏銷案的歷史意義》,《中國經濟問題》1981年第1期,頁63。在遺詔中,順治帝引咎自陳:“滿洲諸臣,或歷世竭忠,或累年效力,宜加倚托,盡厥猷爲。朕不能信任,有才莫展。且明季失國,多由偏用文臣。朕不以爲戒,委任漢官,即部院印信,間亦令漢官掌管。致滿臣無心任事,精力懈弛。”(50)《清史稿》卷五,北京,中華書局,1977年,頁162。四大臣當國時,對漢人政策因而保持高壓。關於這一點,趙踐等亦曾有詳細評論,本文不再細述。

其四,順治朝在任官員考成制度逐漸嚴苛化也促成了該案的發生。官員催科考成本是順治年間財政制度建設的重要方面,因錢糧徵收久無成效,考成也愈趨嚴厲。(51)順治三年、十三年、十四年,凡三次更訂官員催科考成,於考成分數、職官等次、降調革職措施等皆有規定,其總體傾向也是越來越嚴厲。詳情可參見《古今圖書集成·經濟彙編·食貨典》卷一三四,687册,葉21B中—23B中。嚴格的考成,造成官場人人自危。順治十四年三月,郎廷佐奏稱:“江南官多降調,爲錢糧積欠多而考成嚴也。以數年之積逋,追徵於一時,官有必去之念,民無懾服之心。爲有司者,尚能力布皇仁耶?請將考成規則,去其降調之例,重不過革職戴罪,仍令在任,課其成功,必自安心治理矣。”(52)《世祖章皇帝實録》卷一〇八,頁848下—849上。雖有此建議,但考成仍然嚴峻,各級各官爲保全禄位,催徵時也無所不用其極,甚至藉機肆虐,打擊意見不同的鄉紳,或者借機貪腐,中飽私囊,如誘發哭廟案及奏銷案的吴縣知縣任維初,即因此而激起公憤。(53)無名氏《哭廟記略》,上海,商務印書館,1917年,葉1A—3B。順治十八年正月十三日,康熙帝繼位之初,秉政諸臣對吏部、户部的廷諭更是全國奏銷案興起的催化劑:

錢糧係軍國急需,經管大小各官,須加意督催、按期完解,乃爲稱職。……今後經管錢糧各官,不論大小,凡有拖欠參罰,俱一體停其升轉;必待錢糧完解無欠,方許題請開復升轉。(54)《聖祖仁皇帝實録》卷一,《清實録》(4),頁47上。

其五,朱國治是該案發生及擴大化的導火線。《清史稿》因此案稱他“頗有刻覈名”。(55)《清史稿》卷四八八,頁13474。無論是哭廟案,還是奏銷案,他都主張嚴懲,一方面是因有規章條令在,另一方面也因與當地士紳政論不合,故行重法,置嚴典,其作爲酷吏的霹靂手段,遠較江南省另外兩巡撫(安徽巡撫、鳳陽巡撫,安徽巡撫又稱操江巡撫)嚴酷,也遠超其他省份的巡撫,終使江寧撫屬奏銷案成爲清廷奏銷兩百多年中一個令人談之色變的巨案。

(三) 該案處分則例

朱國治發動奏銷案,并非没有徵兆,而是“有法可依”的。因爲順治十五年時,内閣諸部曾經議定過紳衿、衙役抗糧處分則例,見表一:(56)表據《古今圖書集成·經濟彙編·食貨典》卷一三四,687册,頁23B中—下。

表一 順治十五年抗糧處分則例

所謂十分制納銀,即將該户未納銀兩與當納銀兩相除,結果以十分比計算。(57)如張弘俊“原額銀二十八兩七錢九分,除完過,尚未完銀十三兩八錢,以十分合算,計欠四分八釐”。《張秦鍾疏》,《撫吴疏草》卷五,葉22A。奏銷案中,這些則例被朱國治認真執行,(58)參見《參溧陽縣遲報紳衿完欠錢糧疏》、《題參衙役陳佩員抗糧疏》,《撫吴疏草》卷六,葉17A—24A。須注意的是,則例中未涉及對現任官員的處分,而對現任官員處置的嚴苛化是奏銷案發後的事:

江寧撫臣朱,造册參報蘇松等府順治十七年分抗糧紳衿姓名,送吏、禮、兵三部議處。隨經吏部覆准: 將見任官降二級調用在案。(59)《葉方藹欠糧疏》,《撫吴疏草》卷六,葉45A—B。

則例的“試運行”也發生在朱國治任内,亦即奏銷案的“前身”嘉定縣奏銷案。該案發生在順治十七年十月間,對該案涉案人員的處分,朝廷“敕令該撫就彼擬罪,查後未完者,與侵欺吏方象坤等提解來京究擬”,朱國治所擬定的處分,除遵照則例懲處紳衿外,還涉及現任官員:

現任文官俞士睿欠五分,陸鑑、沈荃、張時、侯杲、吴翔、秦鉽、王化明、李楷、武官黄鍾,各欠一、二、三、四分不等。據該撫疏稱: 各官出仕遠方,錢糧俱係家屬辦納,查後俱已全完,且新例未載現任處分字樣,擬於各家屬俞忠等名下議罪。

但這卻受到部院的駁難:“俞士睿等,既有田土在縣,交納錢糧,豈不與聞?應行該撫再查,果否原屬遠任,完欠並不及知?錢糧家屬代納,有無通同抗納情弊?”(60)《題覆俞士睿等疏》,《撫吴疏草》卷五,葉10B—11B。其後,朝廷追加了有關現任官員欠糧的懲處則例:“江南省文職鄉紳抗糧不納一案……見任官員俱議降二級調用。”(61)《題徐時勉等何時出仕疏》,《撫吴疏草》卷五,葉35B—36A。按生員黜革,地方官須會同學政(學使)查辦,《欽定學政全書》卷七:“順治十八年題准: 凡紳衿貢監,在地方抗糧不納,並伊兄弟親戚宗族包攬串通、倚勢不完,及廢紳黜衿抗糧不納者,嚴拿解京,送刑部照悖旨例,從重治罪,如旨到完納,免其題解議處。”《故宫珍本叢刊》本,海口,海南出版社,2000年,334册,頁237下—238上。

奏銷案中,處分則例還有進一步演化,武官、武鄉紳、武生員欠糧懲處視同文官、文鄉紳并文生員:“其武生及未岀仕貢監生錢糧,亦照文生員之例。”(62)《參溧陽縣遲報紳衿完欠錢糧疏》,《撫吴疏草》卷六,葉18B。

(四) 該案歷程

順治十八年四月初七日,江寧巡撫朱國治題報奏銷順治十七年分江寧撫屬完欠錢糧總額:

巡撫江寧等處都察院右副都御史臣朱國治謹奏爲遵旨會議奏銷錢糧事。案准户部咨文定例,參月奏銷。今照順治拾柒年分壹省總額完欠催,據江南布政使司造送到臣。該臣看得,壹省錢糧,向例督臣總核,因奉諭不理錢糧,歸臣繕造。除動用細數聽各撫臣分照所屬送部外,其藩司總數與叁撫總撒完欠催,據該司造送前來,臣覆加磨核,繕造黄册,恭呈御覽。仍將清册,分送各部寺院外,謹合詞具奏,伏乞□□□施行。謹具奉□。(63)《江寧巡撫爲奏銷江南完欠錢糧》,鈔檔貼黄,《内閣大庫檔案》,登録號: 121366-001,“中研院”明清檔案工作室藏。同門夏君志穎代爲抄録此摺,謹致謝忱。

需要注意幾個問題: 其一,根據這份貼黄後殘存的奏摺,朱國治拜疏時間是順治十八年四月七日,而非付慶芬推測的十五日,十五日當是該奏疏抵達中央部院的時間。(64)《周季琬完糧疏》,《撫吴疏草》卷七,葉10A。其二,朱國治加銜都察院副都御史,都察院是中央審計稽察機關,順治十四年曾特旨總督不再兼理錢糧,故江寧撫屬奏銷案由朱國治總負責,江南布政使司當時尚未分立,該司每年所造錢糧簿册,還包括安徽(又稱操江)、鳳陽二撫屬,朱國治奏疏中明言與安徽、鳳陽二撫會商江南省奏銷,安徽、鳳陽二撫屬也有紳衿在該年奏銷案中黜革或者拿問,但無論數量和範圍,皆無法與江寧撫屬相比,(65)順治末年,鳳陽撫屬淮安府鹽城縣亦有奏銷案,但規模遠遜江寧撫屬各縣,開復也更容易。《光緒鹽城縣志》卷一一:“李公狄,字梁公;趙錫疇,字箕陳,同歲補諸生。俱慷慨有大志。順治十七年,邑有奏銷案。吏胥誤造册籍,致撫院題參者百八十六人。命下之日,庠序爲空,士多負縲紲就獄,有瘐死者。二人間關赴闕,叩閽陳情。奉旨: 交督撫提問,卒獲開復,官吏論如律。”《中國地方志集成·江蘇府縣志輯》,南京,江蘇古籍出版社,1991年,59册,頁206下—207上。可知安、鳳二撫在奏銷執行力度上遠遜於朱國治。其三,根據該奏摺,朱國治所報清册,不僅上呈御覽,而且兼達户部、吏部、禮部、兵部等各部寺,因奏銷與兵餉相關,也關係到現任、離任、候補官員黜革或降調以及生員黜革,不是户部能獨立完成的,需要其他部寺的協作。其四,此奏摺現已有殘缺,其後所附奏銷清册已不存,但仍可知朱國治所奏銷鄉紳、生員、衙役共13517名的清册正是附在此奏疏後。其五,按例江南省奏銷册應在次年三月中旬前送達到部,此奏疏并清册直至四月中旬方到,晚了一個月。其六,朱國治彙總奏報清册在四月,則其屬下各縣分别造報清册當更早,以松江府婁縣爲例,該縣十七年分錢糧繳納以順治十八年二月十七日爲限,當月二十三日即已造完清册呈送知府,(66)《覆陶師侃等完欠前後疏》,《撫吴疏草》卷二二,葉89A。其餘各縣清册的造報當與婁縣大略同時。

根據朱疏,清廷隨即展開對奏銷案的審理,五月十一日奉旨,“該部核議具奏,册留覽”,隨後户部開始會同吏、禮、兵三部,遵照廷旨,對涉案人員按照定例分别覈查並處罰:

今查册開蘇松常鎮四府屬並溧陽縣未完錢糧文武紳衿,共計一萬三千五百一十七名。臣部備查: 文武鄉紳,未完四分以下者,張王治等共一千七百五十五名,生員史順哲等共九千四百七十五名;未完五、六、七分者,鄉紳許元弼等二百五十名,生員黄文輝等共一千二百一十九名;未完八、九、十分者,鄉紳姚宗典等共一百六十六名,生員顧如升等共六百五十二名。逐一分晰造册,移送吏禮兵三部外,應請敕下各該部查照定例議處。至於該屬衙役人等,共計二百四十五名,抗糧不納,大干法紀,相應一並請敕下該撫嚴提,照例究擬,其各未完錢糧,限文到二月内,照數嚴追完解,以濟軍需可也。……奉旨:“紳衿抗糧不納,殊爲可惡,該部照定例嚴加議處具奏。餘依議嚴速行,欽此。”……又准吏部咨覆户部題前事,奉旨:“是依議嚴行,欽此。”欽遵。又准兵部咨覆户部題前事,奉旨:“這拖欠錢糧武鄉宦、進士、舉人、生員等,旨到之日,該撫即提解來京,從重治罪;旨未到前完納錢糧的,免提解,餘依議。欽此。”欽遵。又准禮部咨覆户部題前事,奉旨:“這拖欠錢糧舉、貢、監生、生員等,旨到之日,該撫即提解來京,從重治罪;旨未到前完納錢糧的,免提解,餘依議,册並發。欽此。”……咨行前撫臣朱,俱經逋行,嚴督蘇松、常鎮二道,遵照各部議覆,分别提解,追比民例,嚴審查對姓名諸項,及衙役人等,各照定例處分,並追各未完錢糧遵限全完。(67)《十七年三欠續完疏》,《撫吴疏草》卷一,葉46A—48A。

可知清廷對該案特别震怒,除遵行已議定的則例外,各部都順承廷旨,對提解入京、交部議處、從重治罪等項做了微調。如此威壓下,即便有廷臣欲有所封駁,也未能成功。(68)孟森《奏銷案》引陸文衡《嗇庵隨筆》:“奏銷十七年分錢糧,……司農方擬駁覈,而曹溪相國子侄亦册欠有名,亟上認罪一疏,於是概不敢議寬免。”《奏銷案》,《心史叢刊》,頁21。曹溪相國指金之俊。其疏爲《籲天認罪疏》,載《金文通公集·綸扉疏草》,康熙刻本,葉41A—42B。司農爲户部尚書雅稱,究竟指誰,待考。

根據旨意,朱國治在隨後數月中嚴催各道各縣拿問六月十五日後尚未完糧的紳衿,並先後三次題報續完紳衿:

順治十八年八月初六日,題報續完紳户一千九百二十四名,生員一萬五百四十八名;九月二十二日,題報續完紳户一百三十一名,衿户一百二十四名;九月三十日,題報續完紳户三十一名,衿户三百一十八名。以上共報過續完紳衿一萬三千七十六名。尚有吏部議覆見任處分降級革職者二名;赴部聽審候選者一名;病故應嚴追家人者一十七名;混開鄉紳,照民例嚴審者二十二名;禮部議覆行查的實姓名者二十八名,共七十名,未據報完,悉遵部議,分别嚴追嚴審,確查在案。其禮部覆舉貢監生生員三百四十二名,及兵部議覆武宦武衿二十九名,共三百七十一名,旨後未經報完,該前撫臣朱祗遵提解來京之旨,俱經給咨江、蘇、常三道,勒令具批徑解刑部在案。(69)《十七年三欠續完疏》,《撫吴疏草》卷一,葉48A—49A。

三次題報後,尚有441名紳衿未完糧。按照旨意,這些人員是必須押解入京的,(70)《陸宗淵完糧疏》:“十八年九月内,旨未到前已經完納,相應免其解部,押發該道照定例發落。”《撫吴疏草》卷一,葉44A。奏銷案涉案人員是否需解部,清廷處置先嚴後鬆,最終解部者共145名,康熙元年六月二十五日到部,見《覆陶師侃等完欠前後疏》,《撫吴疏草》卷二二,葉85B。朱國治一面嚴催續完錢糧,一面將提解人員於順治十八年十月二十五日嚴拿押送入京,(71)《覆禮部行查完糧先後疏》,《撫吴疏草》卷二三,葉3A。直至他因丁憂而倉促離任,被嚴旨斥責革職爲民,而對江寧撫屬奏銷案的清查工作則需另一位巡撫來完成。

四 韓世琦對江寧撫屬奏銷案的繼續推進

朱國治屢興大案之後,由韓世琦接任以收拾殘局,事後被證明是朝野一致欣然願見之事。“撫臣朱國治……知外人怨之入骨,適以丁憂罷。故事: 隸旗下者例不丁憂,守喪二十七日,即出視事。公守喪畢,具疏請進止,朝議許其終制,另推新撫韓公世琦。尚未蒞任,朱恐吴人爲變,倉猝離任,輕舟遁去,吴中爲幸。朝議以大臣擅離汛地,擬降五級,而嚴旨切責,革職爲民”。(72)《研堂見聞雜記》,葉36B。清廷處置朱國治,調任韓世琦,付慶芬認爲“由於奏銷案以及其他原因,江蘇巡撫朱國治……已失去江南人心,難以繼續在江南呆下去”。(73)《清初“江南奏銷案”補證》,《江蘇社會科學》2004年第1期,頁132。且朝野對奏銷案種種問題頗有爭議,由與此案並無關涉的人接撫江寧,有利於徹查該案。

時人記載,哭廟案初起之時,朱國治因與案件牽涉,才報復性擴大案情,大肆刑戮。(74)《哭廟記略》,葉2A。奏銷案起後,清廷很快意識到,奏銷册籍因編訂倉促,有不少錯誤,并曾在順治十八年閏七月十七日下旨清查:

江南抗糧不納一案,據該撫朱造鄉宦見任、告假、丁憂、候選、革職各官,並廢紳官户漢册具題。臣等將朱奏報册籍,與臣部缺册磨勘,種種錯誤。……至於先後溷錯情由,應令該撫朱逐一查明回奏可也。(75)《題覆溷開鄉紳疏》,《撫吴疏草》卷四,葉13A—14B。

這裏涉及的還是涉案官員。因奏銷清册的錯誤越來越受質疑,罹案受處分的紳衿官役鳴冤事件越來越多,順治十八年十一月初五日,清廷又據户部建議,下旨“禁止瀆奏”,并規定:

嗣後被參抗糧官員紳衿,如果有情事冤抑,即赴該督撫衙門辯告。如錢糧未完而稱完足,及有地稱無,捏告卸罪者,該督撫查審明白,妥確題報,相應加等治罪。如有紳衿錢糧已完而作欠,無田而稱有,冒開經手官役,並該管巡撫,並司府等官,一並分别議處。又紳衿不赴該地方督撫辨告,竟行越奏者,照違旨治罪。(76)《題明凌疏》,《撫吴疏草》卷三,葉78A—B。

如此情形下,朱國治自然不能久安其位,而韓世琦的履新,也客觀上爲奏銷案的清查掃清了障礙。有意思的是,爲韓世琦《撫吴疏草》作序之人,基本都是江寧撫屬奏銷案的受害者。(77)爲《撫吴疏草》作序者包括吴偉業、葉方藹、沈世奕、顧予咸、顧贄等數人,除顧贄外,皆罹奏銷案,詳參拙作《順治十七年分江寧撫屬奏銷案罹案者考》,未刊稿。在序文裏,他們異口同聲稱贊韓世琦:“巡撫韓公非再造吾吴者哉?再造之云,瀕危而復安之,瀕絶而復甦之。”(78)《撫吴疏草》卷首顧予咸序,葉1A。

一片頌聲中也提及韓世琦任内對江南賦税錢糧等富有成效的整頓工作,關於這項工作,有待專文研究,本節所關注的是他對江寧撫屬奏銷案的繼續推進。

付慶芬認爲,“奏銷案由朱國治發起,而成功於韓世琦”,可謂確論。朱國治倉促離任後,奏銷案並未結束,其後續工作由韓世琦完成,具體可分四類:

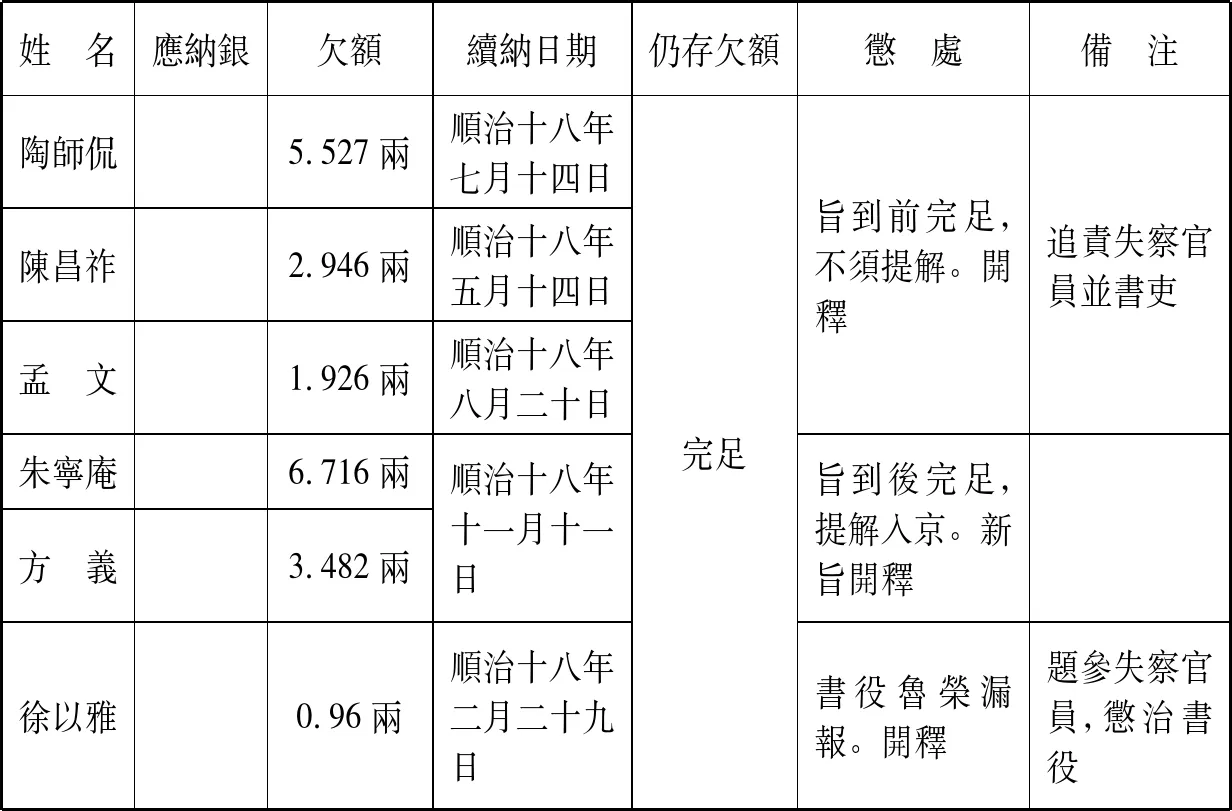

其一,配合朝廷,懲處、提解欠糧紳衿共145名,直至康熙元年六月二十五日方到部。(79)《覆陶師侃等完欠前後疏》,《撫吴疏草》卷二二,葉85B。此前數日,清廷政策已有變化:“康熙元年六月初七日,接出上諭,……今後旨到完納者,亦免提解。旨到復抗糧不完者,仍拿解來京。其已經起解到部錢糧完納者也,著釋放。”(80)《欠糧紳衿王桂等應否起解疏》,《撫吴疏草》卷二七,葉42B—43A。基於此政策,韓世琦對其中七位紳衿分别提出處理意見,見表二:

表二 韓世琦處理意見

(續表)

這些建議後來皆被采用。(81)《覆陶師侃等完欠前後疏》,《撫吴疏草》卷二二,葉85B—89A。但基於當時的嚴峻形勢,即便有新旨,此前已提解但尚未入京的紳衿,韓世琦也不敢擅自釋放,如康熙二年時,蘇州府長洲、崑山二縣鄉紳王桂等、儒户張申等所欠錢糧在順治十八年奉部提解後俱已完納,韓世琦仍一面羈押諸人,一面請旨定奪,此後纔據新旨開釋。(82)《欠糧紳衿王桂等應否起解疏》,《撫吴疏草》卷二七,葉44A。

其二,根據奏銷制度,繼續相應年分錢糧奏銷。奏銷案對江南士人打擊很大,具有强烈的震懾作用,“欠糧之例,新令綦嚴。自順治十七年分奉旨將紳、衿、衙役三欠,補入奏銷,而降斥追擬者,纍纍多人,江南士庶,亦遂咸知警惕,臣復嚴行督催,各屬凜奉徵收,亦不敢稍或後時”。(83)《順治十八年三欠奏銷印結疏》,《撫吴疏草》卷六,葉42B—43A。韓世琦在任江寧巡撫期間,也按例每年奏銷錢糧,其《撫吴疏草》中載録順治十八年分、康熙元年分、康熙二年分江寧撫屬錢糧奏銷,見表三:(84)《順治十八年三欠奏銷印結疏》,《撫吴疏草》卷六,葉41A—44A;《參康熙元年衿役欠糧疏》,《撫吴疏草》卷二六,葉12A—14B;《康熙二年紳衿役完欠疏》,《撫吴疏草》卷四三,葉15A—23A。康熙三年後錢糧奏銷因成書較早缺載。

表三 《撫吴疏草》載順治、康熙江寧撫屬錢糧奏銷

康熙二年分罹案者全是衙役,可知此後歷年奏銷,其重點已從懲治紳衿轉到對違規衙役的懲處和對吏治的整頓上來。(85)韓世琦履任江寧巡撫後的一項重要工作,是清理衙蠹、整頓吏治,本文限於題旨,不再詳述。

此外,韓世琦還主持過江寧撫屬順治十八年分工屬奏銷、屯衛奏銷,康熙元年分禮屬奏銷、户屬奏銷、解南奏銷、兵馬奏銷和康熙二年分禮屬奏銷,並上奏將順治十七年分漕項奏銷改撥漕運總督辦理。(86)參《撫吴疏草》卷一五、卷一六、卷三二、卷四四、卷四五、卷四八、卷四九、卷五。這些因與本文無關,故不贅述。

其三,帶徵往年錢糧並清查。奏銷案後,“官乘大創之後,十年並徵;人當風鶴之餘,輸將恐後”。(87)《閲世編》,頁155。“十年並徵”即是帶徵積欠。順治年間,錢糧屢徵不全,清廷曾設法帶徵往年錢糧,“江南省順治十年起至十三年止未完錢糧,……責令見任官於十四、十五兩年分年帶徵,務期全完。”(88)《參郭廷弼等造各年民欠册稽遲并請展限疏》,《撫吴疏草》卷八,葉71A—B。但並無明顯效果。因此,奏銷案發生後,當局才會趁機帶徵往年積欠。韓世琦赴任後,很快便開始清查往年積欠,“躬親磨勘,毫不假手吏胥,閲今九月有餘”,至康熙二年五月,終於奏報順治十二年至十五年錢糧積欠清查情況,也涉及紳衿役的欠額,且“紳衿役户抗糧之罪,應照定例追擬”。(89)《覆清察順治十二三四五各年錢糧疏》,《撫吴疏草》卷二三,葉21A,24B。

隨後,廷議又對積欠催徵更加嚴敕:“順治十七年以前,一應催徵不得錢糧,請敕各該督撫,除各省蠲免錢糧外,如有拖欠者,查明拖欠緣由,並欠户姓名造册,取該管官印結。至於贓罰、侵欺、那移、浮冒等項,關税缺額,被賊劫失,因補地無種未徵錢糧等項,是何情由,催徵不得,一並查明具題。”(90)《回奏催徵不得疏》,《撫吴疏草》卷三八,葉83A—B。遵照這項廷議,内閣户、禮、兵、工四部分别造册,將順治十七年以前積欠逐項開列,嚴命各省督撫催徵,正處在奏銷案風聲鶴唳之驚中的江南五府紳衿,又成這輪催徵的直接受害者,親歷者曾羽王事後回憶:“錢糧之急,莫甚於康熙元年以後。……且(順治)八年至十二年,順治時已兩次赦免矣。至康熙二年,撫院韓奉旨復查,收其欠者。完納已不待言,而上年完足者,復任意飛派。”(91)曾羽王《乙酉筆記》,《清代日記匯鈔》,上海人民出版社,1982年,頁33。甚至使應催之户不惜借債,“每借銀十金,一月之利即應二兩五錢,且十金止八折。人以得銀爲喜,不復計利之輕重也”,(92)同上。更甚者毁家完徵,直到康熙三年五月韓世琦題報户屬、禮屬、兵屬、工屬錢糧催徵不得,纔漸漸平息下來。(93)《户屬催徵不得疏》,《撫吴疏草》卷三八,葉87A—106A;《禮屬催徵不得疏》、《兵屬催徵不得疏》、《工屬催徵不得疏》,《撫吴疏草》卷三九,葉1A—22A。

除“三欠”,往年民欠亦在清查之列,目的在區分三欠與民欠,三欠仍照章治罪,“拖欠在民者,具奏豁免;其已徵在官者,不得借口民欠侵隱”。(94)《浦文等招由疏》,《撫吴疏草》卷四四,葉34B。此項工作也發生在康熙二年至三年間,涉及年分則在順治十年至十六年之間。(95)《松常二府民欠各官印結並參展疏》、《覆駁查蘇屬順治十等年民欠互異疏》,《撫吴疏草》卷四四,葉17A—22A,葉40A—44A。

其四,重新清查、奏報順治間歷年奏銷案。韓世琦據廷旨,對其前任們主持的其他年分的奏銷案如張中元任内順治十五年分、朱國治任内順治十六年分奏銷案進行清查。(96)《覆十六年通省奏銷疏》,《撫吴疏草》卷二七,葉99A—101B。《覆十五年奏銷各款疏》,《撫吴疏草》卷四二,葉28A—35B。兩案受部議駁款是因錢糧數目不明,與三欠問題無涉,韓世琦很快奏報更改,故本文不再詳述。

五 韓世琦對順治十七年分江寧撫屬奏銷案的清查

韓世琦任内還特别注重對順治十七年分奏銷案進行清查,包括:

其一,根據紳衿舉告設立專案,專摺奏報案情進展。順治十八年十一月,清廷允許涉案人員若發覺案情不公,可向督撫首告辯駁,旨意雖曰“督撫”,但江寧撫屬奏銷案的清查,仍由江寧巡撫擔任。因此,設清查專案便爲韓世琦清查奏銷案時的一項重要工作,直到康熙四年四月前後仍在進行。(97)《朱衣點等招由疏》,《撫吴疏草》卷五五,葉67A—70B。

奏銷案中,“探花不值一文錢”的葉方藹案影響很大,而該科狀元徐元文也因奏銷案降調。相較而言,徐元文案要比葉方藹案更複雜,該案也是韓世琦處理得最爲詳細、最可窺見清查細節的專案。根據韓世琦的清查,徐元文案有如下起因:

飛灑。蠹役徐調移改賦額,並將己田三十六畝飛灑徐元文户内。

詭冒。長洲衿户王樹滋將田一百九十畝詭立徐邦户名,並注徐元文職銜。

詭冒、飛派。僧人明夏詭立本宦鄉榜陸元户名,陸元即徐元文原名,其後以田抵窯户曹君章,其户錢糧已完納,復被總書戴田多派銀一錢有餘。(98)據《覆徐調等冒立徐元文户名欠糧疏》歸納,見《撫吴疏草》卷二一,葉62A—67A。

僅徐元文案,案情已如此複雜,可見當時江南田土户名制度已弊端叢生、糾察不易。但部議隨後對該案屢有駁議,問題集中在: 徐調、王樹滋(本姓徐)是否爲徐元文親屬?曹君章田土因何開列徐元文鄉榜名户?

韓世琦再次清查,結論仍與此前相同。有意味的是,因徐元文名望較尊,案情亦頗複雜,户部審覈韓疏的同時,曾奉旨專程録及已革職回旗的朱國治的口供:

臣等傳朱國治問得:“徐元文錢糧拖欠情由,你查參之時,錢糧果係全完拖欠?”據朱供稱“彼時行令,將拖欠錢糧人等册籍作速查報,據該縣將徐元文稱爲拖欠錢糧,造册送到,我據册題參。若錢糧果係已完,縣册豈開拖欠”等語。又問:“韓疏稱徐元文錢糧,於未奏銷前,先已透完。冒開徐元文名字,係徐調、曹君章、王樹滋拖欠錢糧等語。你原參之時,此等情由,曾否核查?”據供稱:“當日我令府州縣官,將實欠錢糧人等姓名造册,作速送來,隨將拖欠錢糧人等姓名造册,鈐印申送,即作憑據題參。仍將原册送部。若錯,係府州縣錯。此外並無另辯。”(99)《請提周仲達等疏》,《撫吴疏草》卷三一,葉67B—68A。

倉促興案的朱國治在清查中的狼狽、搪塞均如可目見。該口供也爲徐元文官復原職、諸飛灑詭冒人等從重治罪提供了客觀依據,與徐案相關地方各級原任官員隨後被分别提解到江寧撫署審查,經過漫長的審查,該案於康熙三年十二月塵埃落定。(100)《覆徐元文一案各官口供疏》,《撫吴疏草》卷五,葉58A—62A。

此外,韓世琦主持的清查專案還有十三件,其關涉也不止紳户,亦涉及個别衿户,其案情詳節各有不同,最終處置方式也各有差異,這些專案與徐案共同反映韓世琦在清查中的特别謹慎。(101)專案包括: 張弘俊案、馮源濟案、葉方藹案、金世渼案、宋德宜案、徐維埈案、周季琬案、薛陳偉案、周瓚案、葉方恒案、張炳案、朱衣點案、沈龍翔案,俱見於《撫吴疏草》。

其二,釐定奏銷清册,規範懲處措施。朱國治的奏銷清册錯誤極多,韓世琦清查奏銷案首先須釐定清册,包括五個方面:

一,甄别三欠身份。奏銷案中,因三欠身份不同,具體處置也不一致,因此便須仔細分辨罹案者身份,這又可分爲五種情況:

第一種,覈查官員職銜。順治十八年八月,吏部察考江寧撫屬奏銷清册時,已發現涉案官員種種匪夷所思的職銜錯誤,(102)《題覆溷開鄉紳疏》,《撫吴疏草》卷四,葉13A—16B。此後由韓世琦復核清查,並題參了一批地方官員,方纔收拾齊整。

武職紳户職銜,韓世琦也曾專奏清查:“前撫臣所據各屬造報順治十七年分抗糧武紳職名,多有舛誤,以致内部駁查,敕行覆核。兹據蘇常二道查覆,内如朱鑅,即係兵部辦事官朱之鑅也;王垣,即京門千總王拱垣也。……”(103)《覆駁查武紳朱鑅等職銜不符疏》,《撫吴疏草》卷一,葉55A—B。

清册“三欠”互舛等問題,韓世琦在清查中也有發現,並據以參劾經承官員,如“太倉州册内,有儒户金廷標,當日溷造官户,係革職知州吕時興也。長洲縣册内,有武舉張魁,當日溷造儒户。……相應一並題參,敕部議處”。(104)《送蘇屬紳舉貢監分數職名已未出仕疏》,《撫吴疏草》卷三,葉29B。

民户混入“三欠”的問題,韓世琦也曾清核題報,最終照民例處分。(105)如奏銷清册中混入民户一百八十餘名,《覆徐以雅等開列紳户疏》:“其方鄕賢等,並女人九名,俱在蔣文潮等一百七十五名數内,與僧人道清,俱照民例處分。”載《撫吴疏草》卷二四,葉62B—63A。

第二種,分别現任舊任。根據則例,現任官員罹案,降二級調任,處分較離任官(丁憂官)、候選官的革職、生員褫革等輕得多。這是因爲現任官員遠宦離鄉,錢糧基本托付家人料理,如因失察而涉案,則只應負失察之罪,不當負抗納之罪。(106)最明顯的例證如張炳案,參《張炳欠糧一案疏》,《撫吴疏草》卷五四,葉59A—63A。如嘉定縣奏銷案中,“俞士睿等十員,服官遠方,俱在川楚粵豫各省。而張輔向任鞏昌府推官,於十六年之九月,方始丁憂回籍。黄德輿以辛卯科武舉,赴京會試,中式候選,初未還鄉。以上各官,離鄉既遠,所有田糧,俱係家屬代納,完欠未及周知,查無通同抗納情弊”。(107)《題覆俞士睿等疏》,《撫吴疏草》卷五,葉14B—15A。

第三種,甄别廢紳廢衿。“(順治十八年十二月)十一日奉旨: 本朝岀仕者,方准稱爲鄉紳,其明朝廢紳,即係民人,不許仍稱鄉紳”,清查時,對舊朝紳衿入清之後是否出仕也須一並查明。嘉定縣奏銷案内,徐時勉等九人科甲仕履成爲重點參考對象,見表四:(108)《題徐時勉等何時出仕疏》,《撫吴疏草》卷五,葉34A—38B。

表四 嘉定九人科甲仕履

(續表)

第四種,辨分衙役民人。奏銷案衙役清册中也存在與紳衿奏銷清册相仿的身份舛誤問題,韓世琦不僅發現“松江府屬原報衙役册内,節孝、商户、民囤等項,並非衙役”,還查清“程元吉等,或係商户,或係緇流,或係孝子,或係節婦,委非衙役可比。據道取有松江府知府郭廷弼印結前來,似應查照民例擬罪。臣經嚴行該道,責令審明,另行懲治”。(109)《蘇松二府欠糧衙役張安等招疏》,《撫吴疏草》卷一三,葉82A,85A。懲治衙蠹時,避免了誤傷民户。

第五種,釐清欠糧身份。即釐清罹案者在案發及朱國治題參時的“三欠”身份,可與前列諸條參看,但亦有特例,需專門查清。如舉人張壽孫名列奏銷清册,卻未遭褫革,順治十八年八月内除授直隸大名府推官。清查中,張壽孫因得知自己名列册籍,“自願罷黜”,直隸巡撫據此專疏呈報吏部,吏部命韓世琦最終查出張壽孫欠糧時身爲舉人。(110)《張壽孫欠糧在舉人時疏》,《撫吴疏草》卷二八,葉98A—100B。

二,釐定完糧日期。奏銷案的幾個時間點非常重要,起到分判是否懲處、依何種則例懲處的作用。清查中,這些時間點被珍而重之地提出來: 順治十八年六月十五日,此前完糧者免議,此後仍欠者照則例議處。順治十八年九月十三日,此前續完欠糧者,免其提解到京入部,此後仍未續完者,提解入京從重治罪。這兩個日期成爲韓世琦清查諸案的準繩,前文曾多次提及,不再詳述。

三,分别赦前赦後。順治十八年正月初六日,順治帝於死前一日大赦,赦死罪以下,初九日,康熙帝在即位詔書中將此大赦頒布天下。(111)《清史稿》卷五,頁161;《聖祖仁皇帝實録》卷一,《清實録》(4),頁42上。此赦對奏銷案而言比較尷尬,原因有二: 一是順治十七年分江寧撫屬奏銷案涉案人員所欠錢糧皆在順治十八年正月之前,亦即在順治十八年之前犯案,根據大赦條款,理當赦免。二是嘉定縣奏銷案發案在順治十七年末,所參奏的官紳士子犯案亦俱在大赦之前,同樣理當赦免。

但奏銷案發時已否決適用大赦:“查紳衿不納錢糧,雖事在十八年正月初九日赦前,仍請敕各該部查議其所欠銀。”(112)《參未完户屬錢糧違限職名疏》引朱國治語,《撫吴疏草》卷一一,葉71B。嘉定縣奏銷案因發案時間更早,還是部分援及大赦條款。嘉定縣奏銷案由朱國治引發並擬定了處分措施,奉旨依議遵行,其後大赦,涉案人等如“趙洪範等援赦免議”,韓世琦復查時,仍維持原判。(113)《題覆俞士睿等疏》,《撫吴疏草》卷五,葉10A—16A。

康熙四年三月“戊子,京師地震有聲。辛卯,金星晝見。以星變地震肆赦,免逋賦”。(114)《清史稿》卷六,頁171。此次大赦時,奏銷案清查已近尾聲,但仍有個别案例適用此大赦,如沈龍翔案中蠹役稽銓是否當援例赦免,韓世琦即頗爲躊躇,曾專摺上奏請示。而葉方恒、張炳、朱衣點諸案,其案發皆在大赦前,審結皆在大赦前後,是否適用大赦?據此前韓世琦對各案的處分,他可能也會上摺請示,可惜因文獻缺載已無從知曉。

四,覈實欠糧的名。朱國治造報奏銷清册時,在户名方面有不少問題:

第二種,户名不詳,未有的稱。如康熙元年十月,户部議覆朱國治清册“尚有將已故舉人、貢生、監生仍行開造者;有僅開王忠烈祠田、陳文莊祭田者;或係磬山海會地名;或係田名;或學佃、女人、僧會司、道會司;或止稱孔聖裔、亞聖裔,並未注明是否舉貢監者”。(116)《覆欠糧舉貢的名疏》,《撫吴疏草》卷一四,葉14B。韓世琦經過對比覈查,先後在《覆陶師侃等完欠前後疏》、《覆方鄉賢等議處疏》兩疏中申明其户的名,並根據其身份分别處分。(117)《撫吴疏草》卷二二,葉84A—89B;卷三八,葉18A—21A。

第三種,户主不清,有待辨析。奏銷案罹案者中少數人在案發前去世,其户由子孫親屬代管,故該户屬性及奏銷則例適用性應當隨新户主實際情形變化。如蘇州府長洲縣倪兆熊卒於案發前,其户由其兄倪彪該管,奏銷清册中開列倪彪爲辛丑科武舉,部議時發現“辛丑科非鄉試之年,何稱武舉”?韓世琦在覈查之後報稱“倪彪係江南庚子科武舉,辛丑乃公車北上之年,經承誤注”,纔終於審清該户,並依例處分。(118)《覆倪彪一案疏》,《撫吴疏草》卷二八,葉3A—5B。

五,糾察飛灑詭冒。除專案外,韓世琦在一般案件中也嚴查飛灑詭冒。如順治十八年十月中,户部遵旨進行清覈,發覺“衿户張列宿,查原參未完銀九兩四錢一分七釐,今册開續完銀九兩三錢一分七釐,是否完欠”?韓世琦後來查核完糧底簿,發現是經承浮開一錢。(119)《題覆張列宿一名銀數互異疏》,《撫吴疏草》卷二,葉19A—21B。

其三,根據奏銷中各種情況,懲處違限官員人等,整頓人爲弊端:

一,督察官員考成。奏銷案中,地方官員奏報時或多或少地存在問題,故韓世琦在清查中,對地方官員的考成也一並題報,即便他自己,也成考成對象:“江撫韓,將康熙元年分户兵工三部屬本折錢糧撫司完欠數目造册題報前來,除兵工二部錢糧應聽兵工二部查議外,至於未完臣部項下錢糧,相應請敕吏部,分别查議等語。查未完不及一分接催江寧巡撫韓、接催右布政使孫代,均應照例停其升轉。”(120)《請銷康熙元年户屬一案停升疏》,《撫吴疏草》卷五六,葉18A—20B。

二,參奏官員違誤。韓世琦清查中,還曾題參各級官員違誤: 造册舛誤。如嘉定知縣吕奇齡造報奏銷清册時多有舛錯,被韓世琦專摺題參。(121)《參吕奇齡等造册舛錯疏》,《撫吴疏草》卷六,葉5A—8A。由單遲誤。如宜興縣知縣王震亨遲發錢糧易知由單,致該縣紳衿多名未能及時完糧,被奏銷罣誤,韓世琦專摺題參。(122)《覆周季琬原辯完糧一案遲發由單各官違限疏》,《撫吴疏草》卷一六,葉95A—99B。遲報清册。如溧陽縣知縣崔光嵩因遲報紳衿完欠清册,被韓世琦專摺題參。(123)《參溧陽縣遲報紳衿完欠錢糧疏》,《撫吴疏草》卷六,葉17A—21A。交盤不明。如婁縣知縣田紹前、上海知縣王孫蘭離任時賬目交代不明,被韓世琦專摺題參。(124)《參婁縣令田紹前交盤不明疏》,《撫吴疏草》卷一三,葉61A—63A。《參上海縣王孫蘭交代不明疏》,《撫吴疏草》卷二,葉71A—74A。監察疏忽。前文已多次提及江寧撫屬各級官員在韓世琦清查中,因各種違誤被參劾,此處不贅。

韓世琦參劾違誤官員,對官場有一定震懾作用,然而這些官員雖遭參劾,大部分并未受到實際影響,韓世琦對奏銷案及各項賦税錢糧、吏治的清查,仍需依仗這些官員實際執行,即便有因參劾落職的官員,韓世琦也往往會奏請留任。

三,究治贓吏衙蠹。爲肅清吏治,韓世琦也曾用霹靂手段嚴肅懲處了一批官員,如誘發哭廟案和奏銷案的吴縣知縣任維初,居官貪鄙,康熙二年五月,韓世琦奏報他貪瀆漕摺,諸罪並罰,康熙三年將其秋決。(125)《任維初招由疏》,《撫吴疏草》三三,葉61A—65A。《康熙三年秋決重犯疏》,《撫吴疏草》卷四六,葉6A—15A。韓世琦對衙蠹的懲處,也頗有雷霆之勢,如衙役陳佩員欠糧案,《撫吴疏草》清查衙蠹奏疏更不下五十道,因大部分與江寧撫屬奏銷案無關,主要涉及江寧撫屬錢糧侵撮問題,須專文探討,此處不贅。

四,拿問惡紳劣衿。懲治惡意抗糧紳衿,《撫吴疏草》中凡三案: 徐珏美案;戴吴悦案;何鏗案。爲避繁冗,謹列表説明(表五):

表五 三案概況

總而言之,奏銷案的推進和清查中,除極少數案件韓世琦曾“毫不假手胥吏”親加覈查外,絶大多數案件仍由韓世琦咨行屬下各道府縣清查,(126)協助韓世琦清查的地方官員主要是常鎮、蘇松二道正印官及屬官。再將情況彙總題報。因體制原因,他無法根除蠹役胥吏藉機漁利,(127)儘管韓世琦曾嚴懲一批蠹役贓吏,但仍無法逆轉頽風,“康熙二年,撫院韓奉旨復查,收其欠者,……刑尊追比之酷,凡明經、武舉、子衿,日受鞭撲。皂隸之横,無異官府。一任册書總房,上下其手,未完者行賄作免,已完者即有官串,雖哭訴當道,但云前人故紙也,何得作準?或即收監,或受鞭責,否則竟責原差”(曾羽王《乙酉筆記》,頁33—34)。但他的清查仍是非常謹慎、認真而富有成效的,他與内閣諸部在清查中的合作也極爲細緻,在任期間,他曾不止一次地上奏要求展限,一方面是因爲積案衆多,頭緒複雜,另一方面也爲有充足時間細緻清查。(128)康熙元年二月十五日題《請展限疏》,《撫吴疏草》卷一,葉8A—9A;康熙元年六月三十日題《再陳展限疏》,《撫吴疏草》卷一,葉57A—59B;康熙二年十一月二十一日題《奏明舊任展限疏》,《撫吴疏草》卷三一,葉39A—42A;康熙三年十二月初一日題《各案展限疏》,《撫吴疏草》卷四九,葉57A—59A。其結果是一批蒙冤受屈的江南士紳官宦獲得開復的機會,并對他“再造”之功頗爲感戴,雖然朝廷此後因各種爭議對韓世琦風評不佳,(129)清國史館《滿名臣傳》(《清代傳記叢刊》影印清菊花書屋刻本,臺北,明文書局,1985年)卷一九韓世琦本傳中記載,康熙帝稱他“居官狼藉”,并以他爲例規勉新任四川巡撫年羹堯“漢軍中督撫……韓世琦等皆以貪黷致富,五十年來子孫零落殆盡,可見居官不善之報云”,葉36B—37A。但終清一代,他的口碑在江蘇一直存在: 地方誌中他一直是“名宦”的代表;離任後蘇州還爲他建有專祠。(130)顧禄《桐橋倚棹録》卷四:“韓中丞祠……祀國朝江蘇巡撫都御史世琦。……吴人感其德惠,立祠今所。”北京,中華書局,2008年,頁289。可以説,韓世琦在清查中較審慎地據則例和廷旨判斷是非,至少在程序上保證了客觀公正,且能留有餘地,不作盡絶之念,爲已不堪的江南士人稍作開脱,(131)王時敏《西廬家書》:“奏銷事,制臺雖屢催,撫臺終是遲疑。”趙詒琛編《丙子叢編》,1936年鉛印本,葉16A。反映奏銷案清查中,韓世琦與當時的江南總督有緩急之分。這是值得肯定的,也正因此,他才最終梳理清楚朱國治的諸種遺留問題,爲清廷進一步整頓和治理打好基礎。

六 罹案者的歷史命運

多年後,當喧囂成爲過往,罹案者們回望過去時,常將這一大案看成命定的大劫。如董含寫道:“正月初十日,百僚早朝,見有白光墮地。欽天監奏,文星墮江南分野,主文人有厄,至是果有欠糧奏銷一案。”(132)《三岡識略》卷四,《四庫未收書輯刊》本,頁674上。言之鑿鑿,但此天象在《清史稿》的《聖祖本紀》和《天文志》中卻無記載,可知是小説家言。無獨有偶,奏銷案另一位旁觀者如此記述:“國初,吴門故友復興社事。(陸)時隆寓書吴兆騫等,諄諄以流弊爲戒,已而見文昌入貫索,惄然憂之。未幾,科場獄起;又未幾,奏銷令行。”(133)《嘉慶太倉州志》卷三七,清嘉慶七年刻本,葉14B。文昌與貫索,都是星宿名,前者主文運,後者主災獄。文昌入貫索,理所當然可以解釋被科場案、奏銷案打擊的“一代文人有厄”了。(134)這一星象曾被吴敬梓寫入《儒林外史》:“王冕左手持杯,右手指着天上的星,向秦老道:‘你看,貫索犯文昌,一代文人有厄!’”(《儒林外史彙校彙評》,上海古籍出版社,2010年,頁13)吴敬梓是安徽人,但僑居江寧,耳濡目染,對奏銷案與文人命運有深刻認識,他將此星象化用入小説,可能也反映當時文人面對世運的共同意識。

這兩例星象及其闡釋,並不能一概以迷信斥之,而能反映更深刻的内容。一則反映古人根深蒂固的“天人合一”思想,對人事因果的追尋必然牽扯到星象;二則反映文人們集體無意識式的恐懼,這種恐懼使他們不敢問責造成這場災難的人事,只敢將之歸咎於天道;三則反映罹案者們面對朝廷的强權就像面對命運那樣無奈承受和屈從。這些神秘主義的論調與含糊其詞的史料記載模糊了奏銷案的真實面目。對於罹案者而言,奏銷案究竟存在什麽影響?又造成什麽後果?

奏銷案對四府一縣士紳的打擊是空前的。除個别縣因特殊原因幸免外,(135)諸府縣中,僅鎮江府丹陽縣、松江府崇明縣未入奏銷案,前者因知縣王用六捐俸、教諭蔣鋌挪借學糧爲欠糧諸生代償逋賦(二人事迹分見《光緒丹陽縣志》卷一六,光緒刻本,葉7B;《乾隆武進縣志》卷九,《上海圖書館藏稀見方志叢刊》影印乾隆鈔本,北京,國家圖書館出版社,2011年,54册,頁131—132)。後者因順治十六年通海案中,崇明縣與鄭成功并未交通,反而固守待援,受清廷嘉獎,免徵順治十六、十七年分錢糧:“(順治十八年)二月,辛巳朔。……己丑,免江南崇明縣順治十六、十七年舊欠錢糧。以被賊圍城時,城内人民協力保守故也。”見《聖祖仁皇帝實録》卷一,《清實録》(4),頁48下。其餘皆入奏銷,能夠幸免的士紳寥寥無幾。最嚴重的是嘉定縣,該縣生員除錢嶙、張匯外,全部罹案革黜。(136)吕舜祥《嘉定明清諸生録》,北京,中華書局,2009年,葉19B。“軒冕與雜犯同科,千金與一毫等罪,仕籍學校,爲之一空”,(137)《三岡識略》卷四,《四庫未收書輯刊》本,頁674下。是貼切又痛徹的描述;更可悲的是接踵而來的政治和人格侮辱:“嘉定自奏銷後,現考生不過二名,故奏銷諸生照舊例一體相待,仍進見新官。季考仍與試,丁祭仍執事上堂,仍稱生員。自趙令到任始分班。先見現考生,次見奏銷生。至季考,另出一題‘斯民也’三字,此舉爲刻薄矣。”(138)程庭鷺《塗松遺獻録》,北京,中華書局,2009年,葉12B。

且與其他縣不同,嘉定縣罹案紳衿所經歷的,是最早的驚惶:

吴下錢糧拖欠,莫如練川,一青衿寄籍其間,即終身無半鏹入縣官者。至甲科孝廉之屬,其所飽更不可勝計。以故數郡之内,聞風猬至,大僚以及諸生,紛紛寄冒,正供之欠數十萬。會天子震怒,特差滿官一員,至練川勘實。既至,危坐署中,不動聲色,但陰取其名籍,造册以報。時人人惴恐,而又無少間可以竄易也。既報成事,奉旨即按籍追擒,凡欠百金以上者一百七十餘人,紳衿俱在其中,其百金以下者則千計。時撫臣欲發兵擒緝,而蘇松道王公紀止之,單車至練川,坐明倫堂。諸生不知其故,以次進見;既集,逐一呼名,叉手就縛,無得脱者,皆鋃鐺鎖繫,兩隸押之至郡,悉送獄,而大僚則繫之西察院公署。此所謂一百七十餘人也,其餘猶未追録。原旨械送都下,撫臣令其速行清納,代爲入告,即於本處發落。於是旬日之間,完者十萬。猶有八千餘金,人户已絶,無從追索,撫臣仍欲械送;道臣王公及好義鄉紳,各捐金補償,乃止。然額課雖完,例必褫革,視原欠之多寡,責幾十,枷幾月,以爲等殺。(139)《研堂見聞雜記》,葉34A—B。

練川即嘉定别稱。嘉定奏銷案發生在順治十七年秋冬之時,罹案紳衿被分别處分:“練川之獄得千餘人。其前就緝者一百七十人,以恩赦免提。餘俱革去衣頂,照例處分。”(140)《研堂見聞雜記》,葉35B。恩赦指順治十八年正月大赦,部分鄉紳因恩赦而免議,(141)《題覆俞士睿等疏》,《撫吴疏草》卷五,葉14A。其餘的則與江寧撫屬奏銷案歸并,照既定則例處分。

嘉定縣拖欠錢糧十餘萬,朱國治最早拿該縣開刀,被奏銷者約有一千一百餘人。此外,曾被順治帝點名的無錫縣也與嘉定縣同時奏銷。(142)《閲世編》:“江寧撫臣朱國治無以支吾,遂歸過於紳衿、衙役。題參議處之令,先行常之無錫、蘇之嘉定。”頁154。但江寧撫屬奏銷案中,其餘各縣寄冒遠没有嘉定、無錫嚴重,拖欠錢糧亦少,四府一縣共欠“條銀五萬餘兩”,不及嘉定一半,卻“黜革紳衿一萬三千餘人”。(143)《閲世編》,頁156。相較而下,更顯冤屈。這些人中,雖然“或有親族冒名立户者,或因歲歉而完納後時者,如官户則因遠宦在外,儒户則因遊學四方,一時照管不及者”,(144)《閲世編》,頁158。但一挂彈章,便只有降革一路。只極少數人經韓世琦審理清查,在康熙四年前有開復之時;(145)詳參本文第五節。而大部分人要面對的,不僅有極爲漫長、屈辱無望的恢復身份之路,還有當下的納銀、牢獄、提解之虞,甚至還有胥吏藉端報復、酷吏挾怨刑逼的無妄之災。

如今散見的罹案者資料,用種種例證,爲我們展示了他們所經歷的痛苦煉獄: 有因家貧無法完納欠銀,最終被困死牢獄的,如吴綿祚即因欠逋,被常熟知縣瞿四達迭次追比,於康熙三年瘐斃獄中。(146)吴翌鳳《吴梅村先生編年詩箋注》卷一四,北京,國學整理社,1936年,頁431。有因無法完欠,逃亡他鄉十數年方歸,如翁叔元因家貧無法納銀,“雖未被逮,而逃亡十六年,夫婦始獲相見”。(147)徐乾學《憺園文集》卷三,清康熙間冠山堂印本,葉3B—6A。又如被人冒户的王昊(字惟夏),申訴後本可免解,“不意廷議以影冒未可即信,必欲兩造到都合鞫。於是同日捕至府,後其餘免械送,惟夏獨行”。(148)《研堂見聞雜記》,葉34B。又如被解京的邵長蘅,中途獲釋,事後回憶不免五味雜陳:“事往閒尋憶,猶驚三木魂。登車當死别,還里愧生存。命托長鑱在,詩稱無佛尊。塞翁忘慮久,得失更休論。”(149)邵長蘅《草堂雜興》,《青門簏稿》卷四,清康熙間刻本,葉3B—4A。種種例證,盡顯掙扎於大案的百態人生。(150)詳參《順治十七年分江寧撫屬奏銷案罹案者考》。而更普遍的,是罹案者們爲避禍完銀的“剜肉醫瘡”之舉:

時惟有營債一途,每月利息加二、加三,稍遲一日,則利上又復起利。有雷錢、月錢諸名,大都借銀十兩,加除折利,到手實止九兩,估足紋銀不過八兩幾錢,完串七兩有零。而一時不能應限,則衙門使用費已去過半,即其所存完串無幾,而一月之後,營兵追索,引類呼羣,百畝之産,舉家中日用器皿、房屋、人口而籍没之,尚不足以清理。鞭笞縶縛,窘急萬狀,明知利害,急不擇焉。故當日多棄田而逃者,以得脱爲樂。賦税之慘,未有甚於此時者也。(151)《閲世編》,頁155。

由於逋賦,許多世家大族因而衰落。(152)《西廬家書》中曾述及崑山徐氏、董氏罹案後的慘狀:“徐、董俱天大人家,一旦狼狽至此。”葉3B。又詳參《閲世編》所舉例證,頁129—152。部分世家大户的族産,也因逋賦太重,不得不分析:“錢糧干係如許重大,豪釐罣誤,則身受戮辱,家以破碎,甚者辱及妻孥,如某家某家可見矣。……闔族一則逐分剖田,一則售田分價。……惟有分田爲大公至正耳。田分,則即有賦役之煩,亦自衆擎易舉。且人自爲守,則輸核必嚴,錢糧出納,斷無罣誤。”(153)徐枋《與闔族書》,《居易堂集》卷一,清康熙間刻本,葉12A—13A。即便如此,世家大户也常難逃酷吏、胥役的刻意刁難,例如王時敏家:

陸茂之專心致志,擺佈我家,不但耗勒加六,又課銀每分出一差牌,追呼甚迫。各分荒月,實實無措,具一甘結云:“日下赴省應試,家中無人,恐益稽誤。甘至秋成完納,不誤起解。”聞守公初有允意,茂之又進密稟云,我家田多,不可開例。(154)《西廬家書》,葉10A。

王時敏共九子,至少有二子在江寧撫屬奏銷案中被褫革功名,《西廬家書》所載其勉强完糧情況,可爲當時世家之寫照,而其所謂“惡衿蠹胥,創謀造囤,詐害多端”,(155)《西廬家書》,葉15A。也是罹案者共同面臨的困境。

儘管如此,困於生計,罹案者們仍期待着重踏起復之路,但此路對他們來説,要遠比他省的罹案者更爲艱難。

首先看官方和半官方爭取起復的努力:

康熙六年五月初六日,上始親政,下詔求言,大司馬芝麓龔公上疏特請寬宥,及蘇松常道安公世鼎詳請撫院韓公題復,俱不允。康熙八年己酉,總督麻公勒吉奉旨巡歷沿海,蘇松紳衿具呈公懇,麻公惻然有憐才之意,批候詳撫會題,郡守張公升衢備文詳請,疏上,反致部駁,自是不敢復述。……十四年乙卯,以軍興餉缺,廣開事例,户部始於酌議捐省條例内開一款: 順治十七年奏銷一案,凡紳衿無别案被黜者,分别納銀,許其開復。(156)《閲世編》,頁156。

本文之後,《閲世編》還附録了龔鼎孳、安世鼎、張升衢、周起岐等奏疏原文,頗爲詳盡,但也有需要辯證之處:

其一,時人爲罹案者起復作努力,並不始於康熙六年。康熙三年十一月,清廷因彗星當空下詔求言,安世鼎的奏疏即應此詔。(157)安世鼎疏謂:“爲奏銷多人可憫,恩綸千載難逢,謬抒輸助之法,請憲應詔賜題,推廣皇仁,以弘作人德意事。……因三年十一月彗星見,時詔中外各官直陳得失,故詳憲請題也。”《閲世編》,頁158—159。

其二,清廷有關罹案者納銀開復之議,並不始於平三藩時,而始於安世鼎的奏疏,且安氏建議較後來的明顯要輕(表六):(158)表據《閲世編》,頁156—159。

表六 安世鼎奏疏建議

雖是重徵,但真有情願納銀開復者,不過他們仍要經歷户部胥吏的盤剥:“敝同年江陰夏琢人,爲奏銷一案,去冬投呈開復。今來部中交銀,居間者以枰頭爲難。”(159)曹煜《繡虎軒尺牘》二集卷三,清康熙間傳萬堂刻本,葉13A。但這畢竟讓人看到了希望,同樣罹案的葉夢珠不無惋惜地説:“馬齒加長,功名之志亦衰,焉能措辦十家之産而博一青衿耶?”(160)《閲世編》,頁157。

其三,龔鼎孳爲罹案者建言,最有名的是在康熙六年。而康熙三年“三月戊子,京師地震有聲。辛卯,金星晝見。以星變地震肆釋,免逋賦”,(161)《清史稿》卷六,頁171。其年八月,旨意曾將“順治十五年以前逋欠各項錢糧,概行蠲免”,(162)《請銷清察松常鎮三府户屬錢糧疏》,《撫吴疏草》卷五五,頁19A—27B。這一年龔鼎孳連上數封奏疏,不僅應“星變陳言”,而且應“蠲免順治元年至十五年錢糧”一再“恭陳愚見”,還提議“酌民例以宥小過”,(163)龔鼎孳《龔端毅公奏疏》卷四,清光緒九年合肥龔氏聽彝書屋刻本,葉11A—14A,20A—22B。這些奏疏有不少涉及奏銷案。清廷於康熙四年三月初五日再舉大赦,康熙六年六月,龔鼎孳上了著名的《請寬奏銷疏》,再次爲罹案者們籲請:

順治十八年以前侵盜之錢糧,既已邀恩於法外;而此十七年逋賦之紳士,寧無軫惻於宸衷?伏乞天慈,念奏銷事出創行,過在初犯,懲創既久,又遇詔恩,敕下該督撫,通查處分。諸人如果於順治十八年以内,將原報欠數全完者,比照有司在任完糧之例,量與開復。(164)《龔端毅公奏疏》卷四,葉27A—28A。

可惜的是,這份奏摺并未起到效果。

其四,順治十七年分奏銷案,其他各省處置都較江寧爲輕,罹案者開復也較江寧更早。康熙八年“粵省題復續完欠,户部覆: 俱准開復”;同時“各省奏銷,如山東舉人張景燦等,福建舉人張瑞俊等,陝西貢生張焯等,及廣東、浙江等處紳衿,俱蒙免議”。(165)《閲世編》,頁160—161。而江寧撫屬罹案者,則遲遲不肯開復,也與清廷“威劫江南人”(166)《奏銷案》,《心史叢刊》,頁12。的用意有關。

然後看罹案者根據其他方式以求規復之路:

其一,通過改名、冒名、冒籍應試而重獲科舉功名。如翁叔元曾屢次冒籍應試,終於康熙十一年以直隸永平籍入學,并舉康熙十五年進士第三。(167)《翁鐵庵年譜》,《北京圖書館藏珍本年譜叢刊》(82),北京圖書館出版社,1999年,頁91—109。與他相似的還有顧貞觀、韓菼等人。(168)參《順治十七年分江寧撫屬奏銷案罹案者考》。

其二,投筆從戎,靠軍功博取功名。如秦松齡被人推薦,從軍荆襄,因此重登仕途。(169)《國朝耆獻類徵初編》卷一一八,清光緒十年湘陰李氏刻本,葉7A—8A。

再次,康熙十七年以後,清廷轉向文治,開設多種考試以選才,少數罹案者藉由這些考試,重入仕途:

其一是康熙十八年欽命舉辦的博學鴻詞科。此科爲罹案者中一些傑出士人提供了翻身之機,負責薦舉的大臣多喜薦舉江南才士,而當時有識之士也勸人舉薦奏銷案中的傑出人才。如彭師度曾勸人:“江南奏銷一案,罷斥萬餘。以分毫之逋欠,遭森嚴之重科,禁錮數年,極重難返,雖改業死亡者已多,而青年潔行、沈困里閈者,亦自不乏。進士如錢中諧、彭孫遹,孝廉如計東、董俞等,皆有通明之才,可備任使。先生能乘此機會,陳其冤而舉之乎?”(170)彭師度《上嚴灝亭副憲書》,《國朝文匯·甲前集》卷一七,清宣統元年上海國學扶輪社石印本,葉31B—32A。據不完全統計,因奏銷案而被褫革功名,沉淪江湖的,或者曾經起復、又復歸隱的名宿,至少有八人(彭孫遹、錢中諧、黄與堅、秦松齡、汪琬、范必英、許自俊、王昊)中式此次特科;亦有二人(徐喈鳳、王揆)甘於淡泊,力辭此科徵命;還有四人應試報罷(宋實穎、董俞、邵長蘅、田茂遇),其中田茂遇感憤發疾病逝。(171)參《順治十七年分江寧撫屬奏銷案罹案者考》。《三岡識略》卷九,頁769。

其二是應直隸省試或内閣各部試。如邵長蘅博學鴻詞科報罷後,復入太學,應順天鄉試,復報罷,又應吏部試,最終援例得補州同知。(172)陳玉璂《邵山人長蘅傳》,錢儀吉《碑傳集》卷一三八,清光緒二十年江蘇書局刻本,葉11B—13B。

需要分辨的是,上述這些“援例起復”的罹案者只占極少數。此外還有一部分罹案者淡泊功名,隱遁於詩文、堪輿、醫術之中,以追求人生價值,如任繩隗、徐學酇、王輯汝等,(173)參《順治十七年分江寧撫屬奏銷案罹案者考》。但在逆境中重新振起的人畢竟鳳毛麟角,正如徐元文爲任繩隗文集所作序:“當君之坐事而廢也,一時同詿誤者,無慮千百人。十餘年來,摧頽淪落,其能自樹立者,曾無幾人。”(174)任繩隗《直木齋全集》卷首,清康熙十六年刻本,葉5A—B。在奏銷案的打擊下,大部分罹案者後來都消失在歷史之中,没有留下任何痕迹,與起復者們相比,他們的命運雲泥判然,而這就如董含、陸時隆根據星象所獲得的先驗啓示一樣,纔是大部分罹案者的最終宿命。

七 江寧撫屬奏銷案的影響

奏銷案是清廷對江南經濟的清查和整頓過程中發生的重大事件,但其指涉卻不僅在經濟領域。已有學者分别探討該案與江南階級關係、土地所有制度與賦役改革、科舉制度、士習士風、文學家族與文學風尚的關係,其文俱在,本文不贅。本節所論,是前賢尚未詳細申論之處,涉及三個方面:

一,審計制度。

奏銷案基於清廷審計制度,而常例奏銷的正常執行,則標誌着該制度的成熟。不過,江寧撫屬奏銷案及各直省奏銷案的發生、發展及清查,也爲該制度進一步微調提供了依據。康熙間清廷有關常例奏銷的調整雖少而細微,但也能够看出該案的影響:

康熙十一年題准: 州縣奏銷册開解支之數,由單列徵收之款,每有册單總散數目不符,嗣後奏銷册,務與由單相符,至實徵原額、起存、完欠、藩司總數,務與州縣細數相符,送户科察覈。(175)《大清會典則例》卷一四六,葉15B。

强調易知由單與奏銷册籍相同,實爲避免奏銷時胥吏浮開飛冒。奏銷案之周季琬案,即因易知由單遲遲未頒布,無法照單完糧;(176)《周季琬完糧疏》,《撫吴疏草》卷七,葉9A—12B。而順治十七、十八年分易知由單頒發遲緩,也對各年分奏銷案造成了一定影響。(177)《覆蘇松常三府屬順治十七十八年分由單疏》,《撫吴疏草》卷一七,葉8A—12A。

另外,身罹奏銷案的徐元文,也曾爲奏銷制度完善化提出建議:

凡奏銷文册及一應事件到部,敢有勾連打點者,經臣部察岀,或言官參奏,并咨報之督撫均行議處。

各布政司錢糧,每年奏銷一次,其内有駁察者,有核減者,有不準支銷者,有現在察核另案歸結者,有民欠未完者,有官役侵那者。一經奏銷之後,便瓜分星散,雖後於各案報銷,又於奏銷未了案内登答,然累歳經年,終難完結。平時稽核,必宜加詳,請敕各省藩司,於每年終,將歷年一應未清各案錢糧,開明舊管、新收、開除、實在,並完欠細數報部,以便清察支撥,庶免積案混蒙。(178)徐元文《條列户部應行事宜疏》,《含經堂集》卷二二,清刻本,葉9A—B。

此奏疏作於康熙十一年,(179)《大清會典則例》卷三七户部條:“(康熙)十一年,題准: 奏銷册,直省布政使司總數,府州縣細數,皆載舊管、新收、開除、實在四柱,以憑稽覈。”葉51B。奏銷制度確立後未經歷數年,已有弊端呈現。徐元文的主張,正反映朝廷對奏銷細則的堅持和對胥役之弊的防範,如前所論,這都與徐元文在奏銷案中的個人經歷相關。

二,江南行政體系。

該案對江南行政體系有一定影響。首先看一反證。錢糧徵收是軍國重事,與官員考成直接相關,因此,“吴中吏治,大約十分精神,須以八分用之催科”,(180)邵長蘅《與王似軒邑侯》,《青門簏稿》卷一一,葉17B。儘管如此,“吴中州縣官多爲錢糧罣誤”(181)《光緒常昭合志稿》卷二一,《中國地方志集成·江蘇府縣志輯》,22册,頁317上。的情況仍一直存在。州縣官員在錢糧催徵上疲於奔命,甚至無法處理地方政事。因此,順治中期華亭分縣便成一個極端例證:

知府李正華,議分華亭之半爲婁縣。正華患逋賦山積,委罪無從,謀立官以分咎,於是力請撫軍,分華之半爲婁。至順治十二年,始得請。自分縣之後,凡學宫、衙署、官吏、廩餼,勢不得不增,而游手無賴,投充胥役,弊端愈繁,民生騷然,而積逋如故,其貽害有不可勝言者。(182)《三岡識略》卷二,《四庫未收書輯刊》本,頁644上。

因於錢糧徵收並無補助,反易生弊端,華亭分縣便成清統一全國後、雍正以前江寧撫屬分縣的唯一例證。順治及康熙朝,分縣之議再未實行,錢糧徵收官員考成,不得不采取折中的方式,暫緩暫輕考成,以使官員戴罪在任,勉力徵收。

其次看一正面例證。奏銷案清查時,韓世琦最得力助手是蘇松道、常鎮道、江寧道的正印官或其副官。道員在地方行政體系中,不僅承上接下,而且擁有對州縣官的監察權,可作爲督撫副手加强對州縣的管理。因此,韓世琦才會對裁撤歸并江寧撫屬三道成二道(江寧道、常鎮道)持反對意見,并在吏部部駁之後,無奈建議另分二道,并將新的蘇松常道由江陰移駐蘇州:

蘇松最爲繁劇,常鎮次之,江寧又次之。……江寧一道,雖在省會,事頗清簡,應將鎮江一府歸之江寧道,而以蘇松常三府歸并常鎮道。庶繁簡適均,勞逸相當矣。再查常鎮道向駐江陰,僻在一隅,今既兼轄蘇松,道路迢遠,實難瞻顧,文移往來,動費時日,殊非常便。查蘇州府原有道署,莫若將該道移駐蘇州,爲三府適中之地,居中調度,方爲得宜。(183)《覆蘇松歸并常鎮道並移駐蘇郡疏》,《撫吴疏草》卷二四,葉40B—41A。

部議最終同意了韓世琦的建議,蘇松常道與江寧巡撫同駐蘇州城,也使得撫、道合作更爲密切、便宜。

三,財税制度。

該案對江寧撫屬的財税制度亦有影響,主要表現在: 其一,該案革黜了大量紳衿役,這些人雖在此後一段時間仍維持着原有名色,(184)《西廬家書》:“紳衿户前歲曾奉撫院憲牌,仍存紳儒名色,以便查覈。”葉21A。但因身份被革黜,賦税特權也相應取消,只能按民例納税服役,江寧撫屬財税,因此案有了較大幅度增加。其二,懲於飛冒浮開之弊,“順治十八年江南奏銷案起,凡户挂欠分釐,按名獲譴。巡撫韓世琦廉得其枉,通令各屬,嗣後紳衿不許的名立户”。(185)《民國崇明縣志》卷六,民國十九年刊本,葉28B。不許的名立户,而用屬名,可以有效地防止奏銷過程中胥役飛冒浮開。其三,該案對江寧撫屬土地所有制度有所改變。奏銷案起,逋賦多端,多田爲累,不少人棄去田土,逃亡異鄉。原本重要的家族義田,也因爲須納賦税,不得不分析開來,由家族中各户分掌,并分别完糧。其四,該案增强了朝野請減蘇松浮糧的呼聲,雖在康熙朝並未達成實效,但也一定程度上減輕了江南地區的税費負擔。明清兩朝,減免蘇松浮糧的呼聲一直此起彼伏,在牽扯進奏銷案前,諸生錢中諧曾“請減蘇松浮賦”;(186)李集《鶴徵録》卷一,清嘉慶十五年漾葭老屋刻本,葉16B。經歷奏銷案後,宋德宜也不避嫌疑,“江南多版荒田,册載虚名,實無租入可供國課,非盡官吏中飽。因極言‘蘇松賦税獨重,民力弊攰’,辭甚悉。會詔免蘇松等四郡錢糧之半”。(187)徐乾學《宋德宜行狀》,《憺園文集》卷三三,葉24A。

此外,奏銷案中所體現的行政暴力在賦税錢糧徵收方面的成效,事實上宣告了在地方紳衿與朝廷基於錢糧賦税的爭奪和博弈中,前者的一敗塗地,從而立足於官方立場證明了暴力徵税的有效性與合理性,爲此後清廷有關錢糧清查、田土清丈、賦役徵收的政策施行提供了可以借鑑的案例。從此角度看,奏銷案檢驗了清初財政制度的有效性與行政體制的執行力,標誌着清廷專制職能的極大加强,是專制權力走向鼎盛的一種表現,其對於當時和後世的影響要更爲深刻而久遠。

八 餘 論

順治十七年分江寧撫屬奏銷案是清初江南重要事件,其成因非常複雜,其善後清查工作也非常謹慎,而罹案者中多數人的生平遭際與極少數人的後續起復也言人人殊、一波三折。這一事件表明了清廷對江南地區的征服,已從單純的軍事或政治手段,轉化爲經濟與政治相結合,是清廷“再定江南”的一個重要表徵,也表明清廷對江南的治理和整頓邁入了新的階段。總體而言,奏銷案對於整個社會的作用,是利弊相參的,它一方面顯示了清廷行使行政權力時作爲暴力機器的無理性,使得江寧撫屬紳衿階層受到極其嚴重的摧殘與打擊,在一定程度上,摧挫了江南士紳階層的反抗意志;另一方面則不僅宣告了清代審計制度的成熟,成功地改造江南士風,並影響江南文運文風,一定程度上革新了江南賦税制度,並對江南行政體系産生部分影響,而且使得順治朝風波不斷的江南,在康熙朝逐漸寧定,并在平定三藩的戰爭中,成爲朝廷堅實的錢糧之源和後方基地。該案的細節雖在歷史長河中被塵封霧鎖,但通過對蛛絲馬迹式歷史文獻的尋繹,我們仍可較真切地看到該案的真相。總而言之,該案的種種細節,是非常值得玩味的。